「やる気が出ない…どうして自分はこんなにダメなんだろう?」

そんな風に思い詰めていませんか?

✔ 何もする気が起きない

✔ やらなきゃと思うのに動けない

✔ やる気を出す方法を試しても続かない

実は、それらの悩みには心理学的な原因や脳の仕組みが関係しています。この記事では、「やる気=気分」ではなく、「やる気は行動で引き出せるもの」という考え方をベースに、今日から試せる7つの実践法と、やる気を維持するマインドセットをご紹介します。

👉 個人的には、「期待価値理論」が一番やる気を出す上で有効だと感じています。

ぜひ最後まで読んで、自分に合った方法を見つけてみてください!

やる気が出ないのは甘えじゃない?まず知っておきたい前提知識

やる気が出ないのは誰にでもある自然な反応

「やる気が出ない」「なんとなく動きたくない」──そんな状態になると、多くの人が「自分は怠け者なのでは?」と感じてしまいます。ですが、やる気が出ないのはごく自然な生理的・心理的な反応です。

たとえば、脳にはエネルギーを節約する性質があり、変化や労力を避けようとする仕組みがあります。これを「ホメオスタシス(恒常性)」と呼び、慣れた状態を保とうとする本能です。

また、天気や季節、体調、睡眠の質、栄養状態、ホルモンバランスなどもやる気に大きな影響を与えます。つまり、やる気が出ないのは、決して異常なことではなく「人間らしい」状態なのです。

「怠け」や「甘え」と自分を責めると逆効果なことがある

やる気が出ないとき、自分に対して「怠けているだけだ」「甘えているからだ」と責めてしまうと、かえって状況が悪化することがあります。これは自己効力感(自分にはできるという感覚)を下げてしまうからです。

自己効力感が下がると、行動へのハードルがさらに高くなり、「どうせ自分には無理だ」「またできなかった」とネガティブなループに陥ってしまいます。

この悪循環を断ち切るには、「まずそう感じるのも自然なことなんだ」と自分を責めない前提を持つことが大切です。

自分を責めて動けることもあるけど…そのやり方には注意が必要

「怠けてる自分がイヤで、あえて責めて行動する」というケースも確かにあります。

ただしそれは、一時的なストレスで動いているだけのことが多く、多くの場合、長くは続かないのが問題です。

自己批判で無理に動くと、できなかった時に「やっぱり自分はダメだ」と自己効力感が下がり、余計にやる気を失うリスクがあります。

心理学では、「自己批判的な動機づけ」は、やる気を維持する力が弱く、燃え尽き(バーンアウト)や自己否定感の強化につながることがわかっています。

- 一度うまくいっても、「もっとやらなきゃ」と基準が上がる

- うまくいかなかったとき、「やっぱり自分はダメだ」と落ち込みが倍増する

- 行動のたびに「できなきゃ価値がない」と感じてしまう

このように、成果と自己価値が直結してしまうため、失敗や中断にとても弱いのです。

「やる気」は、毎日ゼロから頑張って出すものではなく、自然に湧き上がる“流れ”をつくるものです。

そのためには、「昨日より少しできた」「自分にもやれることがある」という小さな成功体験と自己信頼の積み重ねが重要です。

逆に、自分を責めながら行動すると、「やれても安心できない」「常に不安が付きまとう」といった状態になり、心がすり減ってしまいます。

脳や心理のメカニズムから見る“やる気の波”

やる気には波があります。モチベーションは一日中一定ではなく、むしろ「波打つ」のが当たり前。これは「ウルトラディアンリズム」と呼ばれる90〜120分周期の集中力のリズムによるものです。

また、心理学では「やる気=動機づけ(モチベーション)」は、報酬や目的の明確さ、脳内報酬物質(ドーパミン)の分泌と関連していることがわかっています。

つまり、「やる気が続かない」「気分にムラがある」のは、意志が弱いせいではなく、脳と心の働きに基づいた自然な現象なのです。

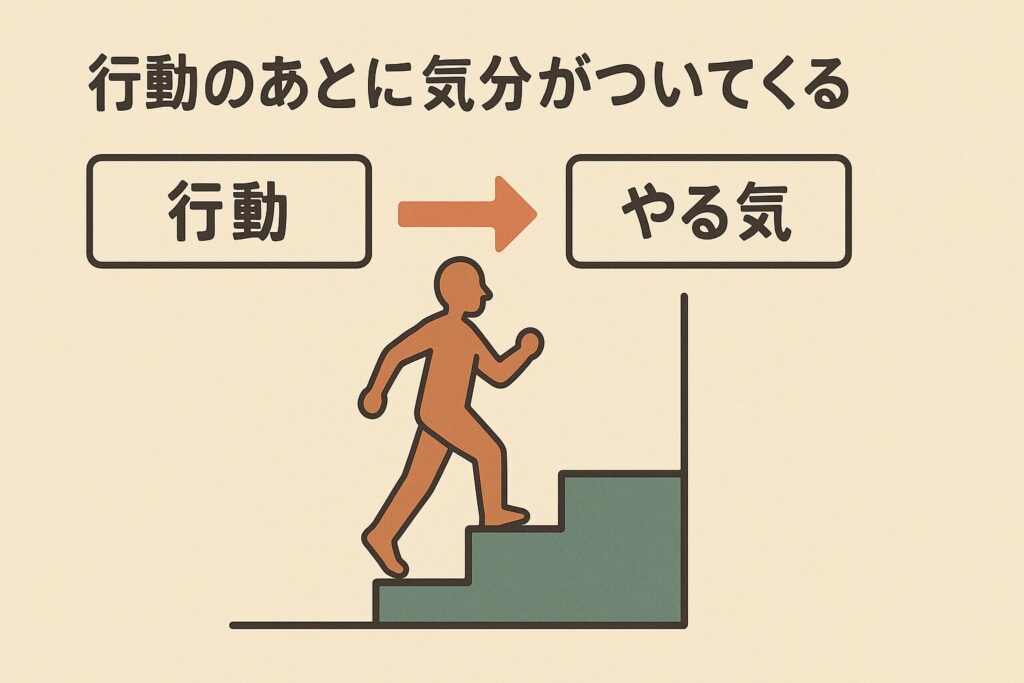

やる気を出すには「行動が先」という考え方が効果的

気分よりも行動を優先する理由(行動活性理論とは)

「やる気が出たら動こう」と思いがちですが、実は逆の順番のほうが効果的です。心理学では「行動活性理論(Behavioral Activation)」という考え方があり、まず行動することで気分が後からついてくるというメカニズムが知られています。

たとえば、落ち込んでいても体を動かすことで少しずつ気分が明るくなる経験はないでしょうか?これは、行動が脳に刺激を与え、ドーパミンなどの神経伝達物質が分泌されるためです。

つまり、「気分が乗るまで待つ」のではなく、「小さな行動をきっかけに気分を変える」方が現実的で効果的なのです。

小さな一歩で脳が活性化するメカニズム

脳は大きな目標や負荷に対してブレーキをかけます。ですが、「とりあえず2分だけやってみる」などの小さな行動なら、心理的な抵抗が少なくなります。

小さな行動には次のような効果があります:

- 脳が「実行モード」に切り替わる

- 成功体験によってドーパミンが分泌される

- 「やればできる」という感覚が生まれる

たとえば、机を片付ける、ファイルを1つ開く、メモを1行書く──そうした「取るに足らない行動」こそが、やる気を呼び起こす起爆剤になるのです。

実は「やる気が出たから行動できた」は少数派?

実際に「やる気が出たから取りかかれた」という人は少なく、多くの人は無理やり始めた行動の中でやる気を得ています。

これは、「作業興奮」と呼ばれる脳の反応でも説明できます。脳の側坐核(そくざかく)が活動し始めると、行動を継続するためのやる気が自然と湧いてくるのです。

つまり、やる気は「出す」のではなく「出てくるように仕向ける」もの。その鍵は、ほんの一歩でも「やり始める」ことにあります。

心理学でわかる「やる気が出ない7つの原因」

①目的の希薄化|「何のためにやるのか」がぼやけている

「何をすればいいかは分かっているのに動けない」というとき、その行動の目的が自分の中で明確になっていないことがあります。

たとえば「仕事を早く終わらせたい」と思っていても、なぜ終わらせたいのか(自由な時間が欲しい・評価されたい・安心したい)などの“内面的な目的”が曖昧だとやる気が湧きづらくなります。

心理学的には「内発的動機づけ」が弱くなると、行動へのエネルギーが低下することが知られています。

②完璧主義|始める前に疲れてしまう罠

「ちゃんとやらなきゃ」「ミスなくやりたい」という気持ちが強すぎると、行動のハードルがどんどん高くなり、結果的にやる気を失ってしまいます。

完璧主義の人は、始める前に細部まで計画を立てすぎて疲れてしまう傾向があります。また、理想と現実のギャップに苦しみやすく、「どうせうまくいかない」と考えてしまうことも。

心理的な疲労感やプレッシャーが強いと、脳が防衛反応として「やらない」を選びます。

③情報過多と選択疲れ|やる前から脳がオーバーヒート

現代は情報の洪水。SNSやネットで情報を集めすぎると、選択肢が多くなりすぎて、決断力や集中力が奪われます。これは「決定疲れ(decision fatigue)」と呼ばれる現象です。

選択肢が多いほど「本当にこれでいいのか?」と迷いが増え、脳が疲れて行動を後回しにしやすくなります。

④セルフイメージの低下|自分はできないと思い込んでいる

「自分には無理だ」「また失敗するかも」といった否定的な自己認識は、やる気を大きく削ぎます。

これは「学習性無力感」とも関係しており、過去の失敗経験が「どうせやっても無駄」と思わせ、行動意欲を奪ってしまうのです。

セルフイメージを見直し、「できるかもしれない」と思える小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

⑤外発的動機への依存|「やらされ感」がモチベ低下の原因に

誰かに言われてやる、評価されるためにやる、といった外からの報酬に頼った動機(外発的動機づけ)は、やる気を一時的にしか高められません。

報酬がなかったり、評価がもらえなかったとき、一気にやる気がなくなるのが特徴です。一方、自分で意味を感じて行動する「内発的動機づけ」は持続力が高いとされています。

⑥フィジカル要因(睡眠不足・脳疲労・低血糖など)

やる気が出ないのは、単純に体が疲れているサインかもしれません。たとえば以下のような状態は、脳の働きを著しく低下させます。

- 睡眠不足

- 食事抜き・栄養バランスの乱れ

- 頭を使いすぎたことによる脳疲労

「気合が足りない」のではなく、脳がエネルギー切れを起こしている状態。休息や栄養補給が必要です。

⑦SNSやスマホによる集中力の低下

スマホやSNSは手軽に快感を得られる反面、脳にとって「やりたいこと」以上の誘惑になりがちです。

脳は「楽な報酬」に流されやすいため、SNSやゲームが近くにあると、集中力やモチベーションが落ちる原因になります。

意識的に通知を切る・物理的に離すなどの工夫が必要です。

今日からできる!やる気を引き出す7つの実践的な方法

①2分ルールで始める|「ちょっとだけやる」心理トリック

「やる気が出ない」ときこそおすすめなのが、“2分だけやる”というルールです。

これは、「とにかく始める」ことを目的とした行動心理テクニック。始めるハードルをとにかく下げることで、脳が“今やっているから続けよう”と自動的に判断し、自然と集中状態に入れるのです。

たとえば、

- ノートを開くだけ

- タイトルだけ書く

- タスク名だけ入力する

など、「完了」ではなく「開始」にフォーカスすることがコツです。

②タスクを細分化する|脳の抵抗を減らす工夫

「なんかやる気出ない…」というとき、実はタスクが漠然としすぎていることが多いです。

人間の脳は、「あいまいな目標」や「大きすぎる課題」に対して防衛本能でストップをかける傾向があります。

そこで、次のようにタスクを“分割して可視化”すると、脳のハードルが下がります。

例:「ブログ記事を書く」→

- 構成を決める

- 見出しを書く

- リード文だけ書く

このように、“何をすればいいか”が明確になると、脳が安心して動きやすくなります。

③行動の“意味”を再確認する|内発的動機づけを強化

やる気は「意味」から生まれます。たとえば同じ作業でも、

- 「やらされてる」と思うと苦痛

- 「自分の成長につながる」と思えばやる気が出る

というように、脳は“その行動が何のためか”を重要視しています。

心理学では、自分の価値観と一致した行動は「内発的動機」と呼ばれ、持続的なやる気につながるとされています。

「これって、自分にとってどんな意味がある?」

と問い直すだけで、やる気のスイッチが切り替わることがあります。

④ポモドーロ・テクニックで集中力を可視化

ポモドーロ・テクニックとは、25分集中+5分休憩のサイクルで作業する方法です。

この方法のメリットは:

- 「25分だけ」と思えば始めやすい

- タイマーで時間が見えるので集中しやすい

- 合間の休憩でリズムが取れる

といった点です。

ただし、人によってはリズムが合わないこともあるため、自分に合う時間設定(例:15分/45分)に調整するのがおすすめです。

ポモドーロ・テクニックは、人によっては「逆に中断がストレスになる」「もっと長く集中したい」という場合もあるかと思います。

自分の作業スタイルに合うかどうか、1日試してみるのがおすすめです。

⑤運動・食事・睡眠のリズムを整える

やる気は「気合」ではなく、「体調管理」から生まれます。

脳は糖分と酸素が足りていないと働かなくなるため、以下の3つはやる気維持の基本です。

- 軽い運動(散歩・ストレッチなど)で血流を促す

- 朝食を抜かず、低血糖を防ぐ

- 7時間以上の睡眠で脳の回復を促す

特に「寝不足」と「空腹」は、脳の前頭前野(意志力をつかさどる部分)を一気にダウンさせるので要注意です。

関連書籍

⑥環境を整える|気が散るものを減らす工夫

集中しにくいのは、やる気の問題だけでなく環境の影響も大きいです。

以下のような環境づくりが有効です:

- 机の上の不要物を片付ける

- スマホを別の部屋に置く

- 視界に入るものを減らす

- 静かなカフェや図書館に行く

「やる気を出す」よりも「やる気を下げるものを取り除く」という視点も重要です。

⑦SNS断ち・デジタルデトックスでやる気を守る

SNSやスマホの通知は、集中力と意志力を最も削る要因のひとつです。

- SNSを1時間見ただけで「やった気」になる

- 他人と比べて自己肯定感が下がる

- 気づけば何時間も経っている

このような経験があるなら、意識的なSNS断ち(時間制限やアプリ削除)が効果的です。

やる気は、「守ること」でも引き出せます。

やる気を維持するためのマインドセットと習慣化のコツ

結果ではなく“過程”に焦点を当てる思考法

やる気を長く保つためには、「結果」にばかりとらわれず、“過程”を楽しむ視点が大切です。

たとえばブログ執筆でも、

- 「1日で5000文字書く!」という結果目標より、

- 「30分だけ集中して書く」や「まず構成だけ考える」といった過程に注目した方が、精神的なプレッシャーが減ります。

これは行動目標(プロセス目標)と呼ばれ、「目の前のことに集中しやすくなる」効果があります。

失敗しても「やったこと自体に価値がある」と思えることで、モチベーションが上下しにくくなるのです。

やる気が下がっても続けられる仕組みをつくる

やる気は波があるのが前提です。

だからこそ、やる気がない日でも自動的に動ける「仕組み」を作っておくことが大切になります。

具体的には:

- 毎朝8時になったらPCを開く

- カフェに行ったらまず1トピック書く

- 夜21時にタスクを振り返る

このように「行動を習慣化するには、きっかけ(トリガー)を固定する」のが効果的です。

心理学ではこれを「if-thenプランニング(もし〜したら〜する)」と呼び、やる気に頼らず動ける仕組みづくりとして知られています。

「やらなきゃ」から「やってもいい」への切り替え

「やらなきゃ」という義務感は、一見モチベーションになりそうでいて、実は内発的動機を奪い、やる気を下げる原因にもなります。

代わりに「やってもいい」「自分のために選んでいる」という視点を持つことで、精神的な自由度が高まり、自然と行動したくなることがあります。

たとえば、

- 「勉強しなきゃ…」→「知識が増えたら面白いかも」

- 「片付けなきゃ…」→「スッキリした空間って気持ちいいよな」

このように“選んでやっている感覚”を取り戻すと、やる気に頼らず前向きに動けるようになるのです。

よくある質問とその答え(Q&A)

①「朝から何もしたくないときはどうすれば?」

朝から全くやる気が出ない日は、誰にでもあるものです。そんなときは、無理にやる気を出そうとするよりも、「気分に関係なくできる行動」を1つだけ実行してみてください。

たとえば、

- 顔を洗う

- ベッドから出てストレッチ

- デスクに座って1分だけメモを書く

これを「小さな勝利(スモールウィン)」と言い、脳に「行動できた」という感覚を与えることで、自然とやる気スイッチが入ることがあります。

「朝から元気にやる気満々!」という状態を目指すのではなく、「最低限の行動で波を乗りこなす」ことが現実的な対処法です。

②「そもそも自分のやりたいことがわかりません」

やる気が出ない理由の1つに、「そもそも何をしたいのか分からない」という根本的な迷いがあります。

この場合は、無理にやりたいことを決める必要はありません。

代わりに、以下のような視点から探っていきましょう。

- 興味はあるけど挑戦していないことは?

- やっているときに時間を忘れることは?

- 他人がやっていて「いいな」と思うことは?

また、「向いているかどうか」はやってみないとわからないのが現実です。

最初は「やりたいこと」ではなく、「やってもいいこと」から始めて、少しずつ輪郭をつかむのがコツです。

③「やる気が続く人は何が違うの?」

やる気が続く人は、特別な性格をしているわけではありません。

行動を習慣にしている/やる気に頼らない仕組みを作っている、この2点が大きな違いです。

彼らは「やる気が出ない日」も当然あると認識し、その上で、

- トリガーとなる行動(時間・場所・道具)を固定していたり、

- タスクを無意識レベルに落とし込む習慣を持っていたり、

といった「やらざるを得ない流れ」を生活に組み込んでいます。

つまり、やる気があるから続けているのではなく、続けられる工夫をしているからやる気が続いて見えるのです。

まとめ:やる気は「出す」のではなく「引き出す」もの

気分に頼らず行動できる自分になるために

この記事で繰り返しお伝えしてきたのは、やる気は“自然に湧いてくるもの”ではなく、行動によって引き出すものだということです。

「やる気が出ない=何もできない」と思い込むのではなく、

- 行動が先

- 気分はあとからついてくる

という発想に切り替えることで、日々の過ごし方が大きく変わります。

完璧を求めず、小さく始めることが成功のカギ

「きちんとやらなきゃ」「成果を出さなきゃ」と力んでしまうと、逆に動けなくなってしまいます。

そんなときは、“完璧”より“前進”を意識しましょう。

- 2分だけやってみる

- ひとまず手をつけてみる

- 1行だけメモを書く

このような小さな一歩(スモールステップ)が、脳と心に“できた”という安心感を与えてくれます。

やる気は、そんな安心感の中から少しずつ生まれてくるものです。

今日から1つだけ試してみよう

ここまで読んできたあなたには、もう「やる気に振り回されないためのヒント」がたくさんあります。

でも、全部やろうとすると逆に疲れてしまうかもしれません。

まずは気になった方法を1つだけ、今日から試してみてください。

- 2分ルール?

- SNS断ち?

- タスクの細分化?

どれでもOKです。

「やる気を出す」のではなく、「やる気が出る仕組みをつくる」ことが、これからの行動力を支えてくれます。