「セルフコンパッションって聞いたことあるけど、それって甘えなんじゃないの?」

そんなふうに思ったことはありませんか?

- 失敗するとつい自分を責めてしまう

- 頑張りすぎて心が疲れてしまう

- 自己肯定感を上げたいのにうまくいかない

- 他人には優しくできるのに自分には厳しい

もしこんなモヤモヤを抱えているなら、セルフコンパッション(=自分への思いやり)が解決のヒントになるかもしれません。

この記事では、セルフコンパッションの意味や甘えとの違い、自己肯定感や自己批判との関係、初心者でもできる簡単なやり方、そして診断方法まで、わかりやすく解説します。

「自分に優しくするってどういうこと?」と思っている方も、読み終える頃にはきっと心が少し軽くなるはず。

ぜひ最後まで読んでくださいね!

セルフコンパッションとは?意味をわかりやすく解説

セルフコンパッションの基本的な意味

セルフコンパッションとは、日本語で「自分への思いやり」や「自己への慈しみ」と訳されることが多い言葉です。

簡単に言うと、「失敗したり苦しい状況にある自分に、他人に向けるのと同じ優しさを向けること」を指します。

例えば、友人が失敗して落ち込んでいたら、きっとこう声をかけますよね。

「そんなに気にしなくていいよ。誰だって失敗するし、大丈夫だよ。」

でも、いざ自分が失敗すると、

「自分はなんてダメなんだ…」

と責めてしまう人が多いのではないでしょうか?

セルフコンパッションは、その自分への厳しい言葉を、友人にかけるような優しい言葉に置き換えることから始まります。

自分を責めず、「今はつらいけど、そんな自分も大事にしてあげよう」と思えることがポイントです。

他人には優しくできるのに自分には厳しい理由

人は、他人の失敗には寛容なのに、自分自身には驚くほど厳しいことがよくあります。

その理由の一つは、私たちの脳が「危険を避ける」ことを最優先に進化してきたからです。

- 自分のミス=自分の価値が下がる

- 人に嫌われるかもしれない

- 失敗は許されない

こうした思考は、昔は生き残るために必要でしたが、現代ではストレスの原因になりやすいのです。

また、文化的にも「謙遜」「頑張ることが美徳」とされる日本では、自分に厳しくすることが良いことのように思われがちです。

でも、それが度を超すと、心がすり減り、ストレスや自己否定に繋がってしまいます。

セルフコンパッションは、この厳しさを和らげ、「他人にも自分にも同じ優しさを向ける」ことを目指す考え方です。

セルフコンパッションが注目される背景と心理学的根拠

近年、セルフコンパッションが注目を集めている背景には、ストレス社会の現実があります。

- 仕事や人間関係でのプレッシャー

- SNSでの比較による自己否定

- 「完璧でいなきゃ」という強い思い込み

こうした現代特有のストレスに対し、セルフコンパッションは非常に効果的だと心理学の研究でわかってきました。

特に有名なのが、心理学者 クリスティン・ネフ博士の研究です。

ネフ博士の研究によると、セルフコンパッションが高い人は:

- ストレスや不安が少ない

- 自己批判が減り、心が安定しやすい

- 幸福感やレジリエンス(回復力)が高い

といったメリットがあることが分かっています。

要するに、セルフコンパッションは単なる「自分を甘やかす」ことではなく、心の健康を守る強い力だということです。

今では、心理カウンセリングやメンタルトレーニングにも積極的に取り入れられています。

セルフコンパッションは甘えではない理由

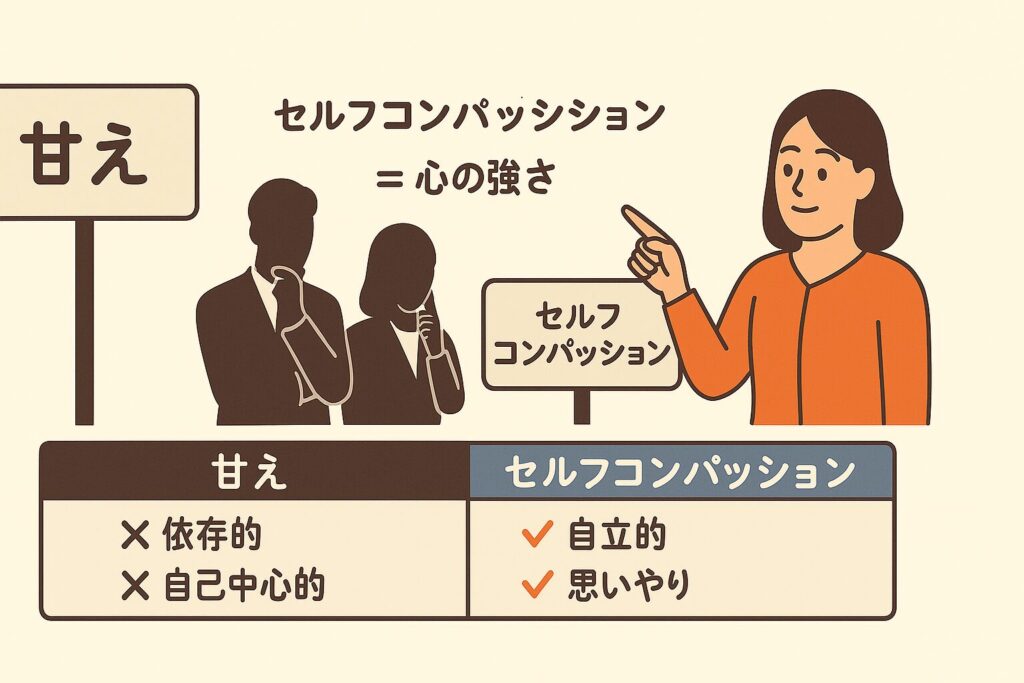

甘えとセルフコンパッションの決定的な違い

「セルフコンパッションって甘えなんじゃないの?」

そう思う人は少なくありません。

たしかに「自分を優しくする」と聞くと、「努力をサボる言い訳」や「甘やかし」と誤解されがちです。

しかし、セルフコンパッションは甘えとは全く違うものです。

- 甘え:現実を直視せず、責任を回避すること

- セルフコンパッション:現実をしっかり見つめつつ、自分を思いやり、次に進む力を持つこと

例えば、

「今日は辛いからもうやらなくていいや」

これは甘えに近い態度です。

一方セルフコンパッションは、

「今日は辛い。でも無理しすぎない範囲で少しだけやってみよう。休むのも大事だ。」

といった、優しさと現実的な行動を両立する姿勢です。

つまり、セルフコンパッションは「行動を放棄する言い訳」ではなく、心を守りつつ、前を向く力なのです。

自己責任感とセルフコンパッションの関係

セルフコンパッションを誤解する大きな理由は、「責任感」と相反するように見えるからです。

でも、セルフコンパッションを実践する人ほど、むしろ責任感が高いことが分かっています。

なぜなら:

- 自分を責めすぎないから、失敗を冷静に振り返れる

- 落ち込まずに、次の改善策を考えられる

- 長く挑戦を続ける粘り強さが育つ

自己批判で自分を追い詰めるよりも、優しさを持つ方が結果的に行動力が高まるのです。

つまり、セルフコンパッションは責任感を手放すのではなく、より建設的に責任を果たすための力なのです。

ネフ博士の言葉に学ぶセルフコンパッションの本質

セルフコンパッション研究の第一人者、クリスティン・ネフ博士は、次のように述べています。

「セルフコンパッションとは、最も困難な現実を直視する勇気を持つことでもある」

これはとても大事なポイントです。

セルフコンパッションは:

- 苦しみや失敗から目を背けることではない

- 感情を押し殺すことでもない

- 「現実は現実」と受け止めながら、自分を思いやる姿勢

だからこそ、セルフコンパッションは甘えとは真逆の「強さ」と言われます。

弱さを認め、それでも前に進もうとする勇気こそ、ネフ博士が伝えたい本質です。

「自分を甘やかすこと」と「優しくすること」の違い

セルフコンパッションの実践で多い誤解が、

「優しくするって、自分を甘やかすことじゃないの?」

でも、これは全く違います。

両者には次のような違いがあります:

- 甘やかすこと:一時的な快楽やラクを優先し、問題から逃げること

- 例:「嫌なことは一切やらない。全部先送り。」

- 優しくすること(セルフコンパッション):必要なときに自分を休ませつつ、問題解決を諦めない態度

- 例:「今日は疲れたから無理せず休もう。でも明日は少しずつ取り組もう。」

優しさとは、未来の自分のために、今の自分を守る行動でもあります。

だからセルフコンパッションは甘やかしではなく、自分の人生に責任を持つための健全な手段なのです。

セルフコンパッションと自己肯定感・自己批判の違い

セルフコンパッションと自己肯定感はどう違う?

セルフコンパッションとよく混同されるのが、自己肯定感です。

どちらも「自分を大事にする」という点では似ていますが、大きな違いがあります。

- 自己肯定感は、自分の価値を「評価」する感覚です。

- 例:「私は仕事ができるから価値がある」「人に褒められるから自信が持てる」

- セルフコンパッションは、評価ではなく、「どんな自分でも思いやりを向ける態度」です。

- 例:「失敗しても自分を責めず、いたわろう」

つまり、自己肯定感は「自分はすごい」と思える状況で高まりやすいですが、失敗すると下がりやすい側面があります。

一方セルフコンパッションは、失敗したときこそ威力を発揮する心の支えです。

だからこそ、完璧を目指しがちな人や、自己評価が揺れやすい人にとって、セルフコンパッションは特に役立つ考え方なんです。

セルフコンパッションと自己批判の二軸理論とは

セルフコンパッションを理解する上で、知っておきたいのが「自己批判との二軸理論」です。

心理学者ネフ博士の研究では、人の心の傾向は次のような二軸で考えられます:

- 自己批判の強さ

- セルフコンパッションの高さ

例えば:

- 自己批判が強く、セルフコンパッションが低い人

→ 失敗すると「自分はダメだ」と責め続ける - 自己批判が弱く、セルフコンパッションが高い人

→ 「失敗したけど、自分を労わろう。次に活かせばいい」と考えられる

この二軸で見ると、セルフコンパッションは単に自己批判を減らすだけでなく、優しさで自分を支える新たな軸だということがわかります。

成功体験に左右されないセルフコンパッションの強み

自己肯定感は、

「うまくいっているときは高くなる」

「失敗すると下がりやすい」

という特徴があります。

それに対し、セルフコンパッションは成功や失敗に左右されないのが強みです。

例えば:

- 自己肯定感タイプ

→ 「仕事で成果が出ない。自分には価値がないかも…」 - セルフコンパッションタイプ

→ 「今はうまくいかない。でも自分を責めずにケアしよう」

この安定感こそが、セルフコンパッションの大きなメリットです。

どんな状況でも自分を見捨てない心の土台を作れるから、精神的に折れにくくなります。

自己批判が強い人こそセルフコンパッションが必要な理由

完璧を目指す人、失敗を極端に恐れる人ほど、自己批判が強い傾向にあります。

でも実は、自己批判が強いと:

- ストレスが増える

- 不安や抑うつになりやすい

- 行動する勇気が削がれる

といった問題が起こりやすいんです。

一方、セルフコンパッションを持つ人は:

- 「失敗してもいいんだ」と思える

- 恐れずに挑戦を続けられる

- 心の回復力(レジリエンス)が強い

つまり、自己批判が強い人ほど、セルフコンパッションが必要なんです。

自分を責める声に気づいたら、「友達にかけるような優しい言葉」を自分にかける練習をしてみるのがおすすめです。

それが、心を守りつつ前に進むための大きな一歩になります。

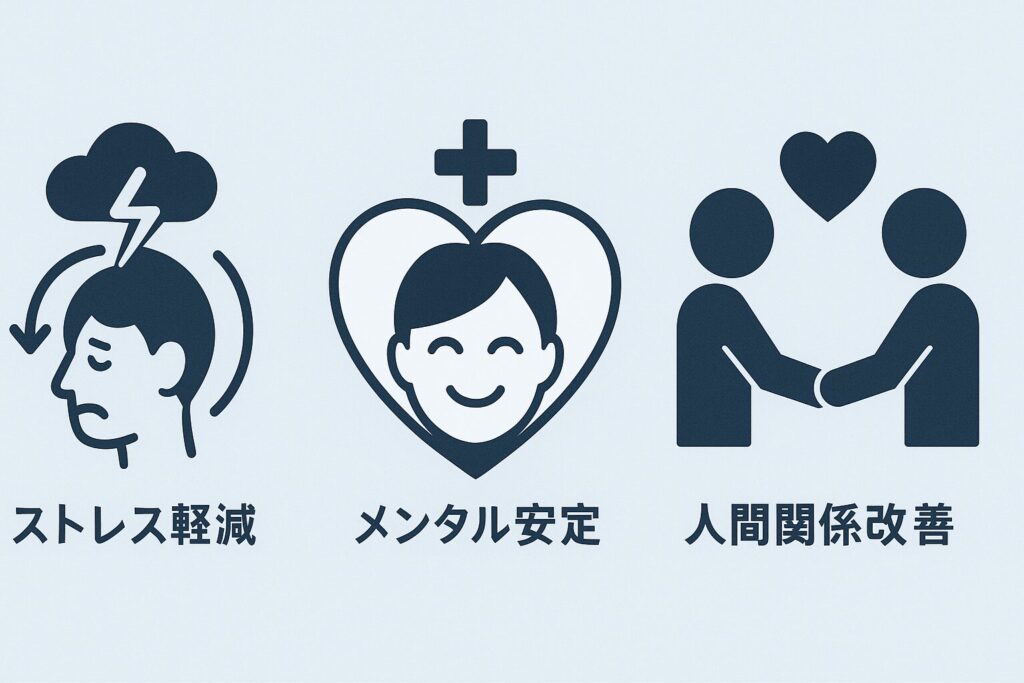

セルフコンパッションの効果とは?心や生活に与えるメリット

ストレス軽減やメンタルヘルス向上への効果

セルフコンパッションには、心と体にさまざまな良い効果があります。

特に注目されているのが、ストレスの軽減とメンタルヘルスの向上です。

例えば、こんなシーンを想像してください。

「仕事でミスをして落ち込んだ」

→ 自己批判が強い人は「自分はダメだ」と追い詰めがちですが、

→ セルフコンパッションが高い人は「誰だって失敗することはある。少し休んで、また頑張ろう」と考えます。

このように自分を責めず優しくすることで、心のダメージが少なくなるんです。

ネフ博士の研究でも、セルフコンパッションが高い人ほど:

- 不安や抑うつが少ない

- 日々のストレスが軽減される

- 心の回復力(レジリエンス)が高い

という結果が出ています。

これは、心だけでなく、体にも良い影響を与えることがわかっています。

自己受容と自己肯定感の安定化

セルフコンパッションを続けることで、自己受容や自己肯定感が自然と高まりやすくなります。

自己受容とは、

「ありのままの自分を受け入れること」

完璧でなくてもいいと思えるようになるので、失敗や欠点に対して寛容になれるのです。

例えば:

- 自己批判の強い人 → 「また失敗した、自分は最低だ」

- セルフコンパッションが高い人 → 「失敗したけど、自分にはまだ成長できるチャンスがある」

このように、失敗しても自分を見捨てない気持ちが自己肯定感の安定にもつながります。

自己肯定感を「高めよう!」と無理に頑張るより、セルフコンパッションを育む方が、結果的に穏やかで持続的な自信を作りやすいのです。

人間関係が良好になる理由

セルフコンパッションを持つ人は、他人への思いやりや共感力も高まる傾向があります。

これは、自分に優しくできる人は:

- 他人の失敗にも寛容になれる

- 相手を責めず、共感を示しやすい

- 「お互いさま」という気持ちを持てる

からです。

例えば、

自分に厳しい人 → 他人のミスにもイライラしやすい

セルフコンパッションが高い人 → 「相手も大変なんだな」と思える

こうした態度は、人間関係のトラブルを減らし、信頼関係を築きやすくします。

家族、友人、職場…あらゆる場面で穏やかなコミュニケーションが取りやすくなるのです。

うつ症状や不安感の軽減に役立つ可能性

研究によると、セルフコンパッションはうつ症状や不安感の軽減にもつながることがわかっています。

理由は簡単で、セルフコンパッションは:

- ネガティブな感情をそのまま受け止める

- 自分を責めず、安心感を与える

- ストレスホルモンを抑える効果が期待できる

からです。

例えば、つらい気持ちが出てきたときに、

「こんな感情があるのは当たり前。少し休もう」と自分に声をかける

それだけで心は少し軽くなります。

これは脳科学的にも、安心を感じるホルモン(オキシトシン)が分泌されると言われています。

うつや不安で悩んでいる人にとって、セルフコンパッションは薬ではなくとも、心を守る強力なスキルになり得るのです。

セルフコンパッションのやり方|初心者でも簡単にできる方法

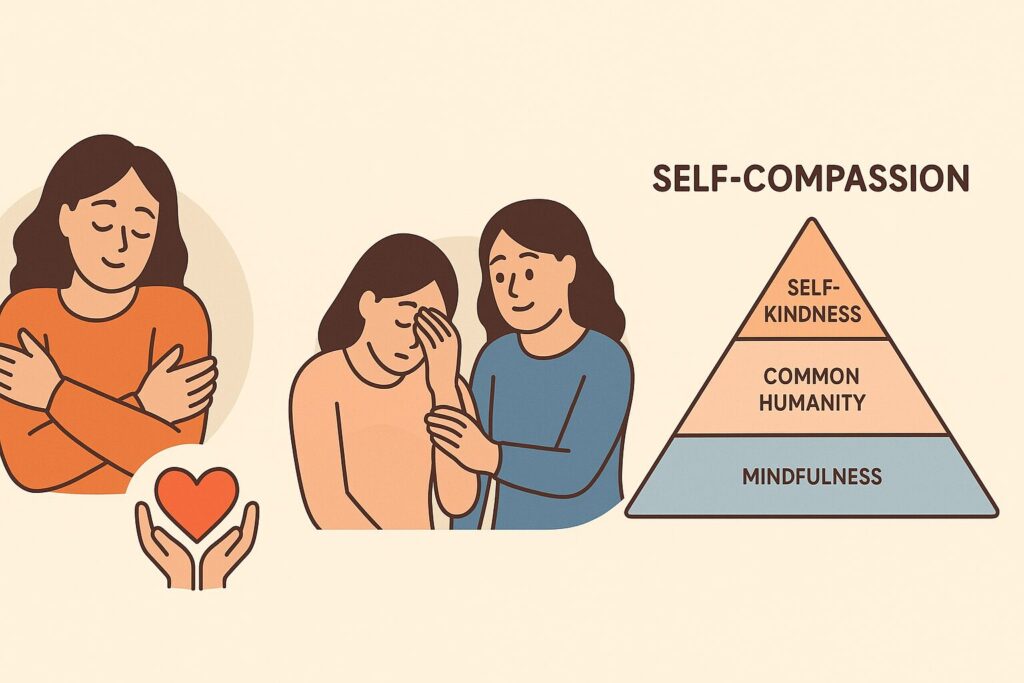

セルフコンパッションの3つの柱とは?

セルフコンパッションには、心理学者クリスティン・ネフ博士が提唱した3つの柱があります。

初心者でも取り組みやすい考え方なので、まずはこれを知ることが大切です。

① 自分への優しさ(Self-Kindness)

- 失敗したとき、つい「自分はダメだ」と責めてしまう人が多いですが、そこで「友達にかけるような優しい言葉」を自分に向けることが大事です。

② 共通の人間性の認識(Common Humanity)

- 苦しいとき「自分だけがこんなにダメなんだ」と思いがち。でも「みんなも同じように失敗する」と考えることで孤独感が減り、心が楽になります。

③ マインドフルネス(Mindfulness)

- 自分の感情や痛みに気づき、それを否定したり誇張せず、「今、つらいんだな」と受け入れる姿勢です。

この3つを意識するだけで、セルフコンパッションの第一歩が踏み出せます。

日常に取り入れやすいセルフトークの例

セルフコンパッションの基本は、自分への言葉のかけ方を変えることです。

これを「セルフトーク」と言います。

例えば、失敗したとき:

- 悪い例:「なんでこんなこともできないんだ、自分はダメだ」

- 良い例:「今回はうまくいかなかったけど、次はきっと大丈夫」

他にも、こんな言葉が効果的です:

- 「今はつらいけど、それも人間だよね」

- 「大丈夫、これまでだって乗り越えてきた」

- 「自分を責めるより、少し休もう」

ポイントは、友達を励ますように自分に声をかけること。

最初は違和感があっても、繰り返すうちに自然になっていきます。

セルフハグや深呼吸など体を使ったやり方

言葉だけでなく、体を使ってセルフコンパッションを感じる方法もあります。

とてもシンプルで初心者にもおすすめです。

セルフハグ

- 両腕で自分をぎゅっと抱きしめる

- 「大丈夫だよ」と心の中でつぶやく

この動作は、実際に脳に安心感を届けると言われています。

まるで他人に抱きしめてもらったような温かさを感じられます。

深呼吸

- 鼻からゆっくり息を吸う(4秒)

- 口からゆっくり息を吐く(6秒)

深い呼吸は、心を落ち着かせる自律神経を整える効果があります。

感情が高ぶったときの「クールダウン」にぴったりです。

ジャーナリングで感情を整理する方法

ジャーナリングとは、頭に浮かんでいることをノートに書き出す方法です。

特にセルフコンパッションを育てるのに効果的です。

やり方は簡単:

- 今感じていることを、思いつくままに書く

- 「仕事で怒られて悔しい」

- 「ミスをして情けない」

- それに対して優しい言葉を自分にかける

- 「悔しいのは、それだけ頑張ってきた証拠」

- 「誰だってミスはあるよ」

書くことで客観的に感情を整理でき、自己批判が和らぎます。

後で読み返すと、自分の成長に気づけるのも魅力です。

習慣化するためのコツと継続のヒント

セルフコンパッションは、一度やって終わりではなく、習慣にすることが大事です。

習慣化のコツは次の3つです。

- 小さなステップから始める

→ いきなり完璧を目指さず、「今日は一言優しい言葉をかける」など小さな目標でOK。 - 決まったタイミングで行う

→ 寝る前や、朝起きたときなど、習慣化しやすい時間を決めるのがおすすめ。 - 日記やメモに記録する

→ 「今日自分にかけた優しい言葉」や「できたこと」を書き留めると、やる気が続きます。

最初は忘れてしまう日があっても大丈夫。

セルフコンパッションは「続けることが大事」なので、焦らず少しずつ取り入れてみましょう。

セルフコンパッション診断で自分の傾向を知ろう

Self-Compassion Scale(SCS)とは

「自分にセルフコンパッションがどれくらいあるか知りたい!」と思ったことはありませんか?

そんなとき役立つのが、Self-Compassion Scale(SCS)です。

これはセルフコンパッション研究の第一人者、クリスティン・ネフ博士が開発した診断テストです。

この診断は、セルフコンパッションの3つの柱をさらに詳しく6つの要素に分けて測ります。

- Self-Kindness(自分への優しさ)

- Self-Judgment(自己批判)

- Common Humanity(共通の人間性)

- Isolation(孤立感)

- Mindfulness(マインドフルネス)

- Over-Identification(過剰同一化)

例えば、「失敗したとき、自分を責めすぎるか」などの質問に答えていく形式です。

もし「自分はどれくらいセルフコンパッションを持てているんだろう?」と気になる方は、ぜひSelf-Compassion Scale(SCS)を試してみてください。

うれしいことに、公式サイトには日本語版のSCSも公開されています!

下記のリンクから無料でPDFをダウンロードできるので、ぜひチェックしてみてください。

👉 日本語版Self-Compassion Scaleはこちら(PDF)

質問に答えることで、自分の「自己批判の強さ」や「自分への優しさ」など、セルフコンパッションの傾向がわかります。

診断はあくまでも現状を知るためのツール。結果が思わしくなくても落ち込む必要はありません。

そこから「自分にもっと優しくするヒント」を見つけるきっかけにしてみてくださいね。

セルフコンパッション診断で分かること

セルフコンパッション診断を受けると、自分の心のクセや傾向が分かります。

例えば、診断結果から:

- 自己批判が強いのか

- 自分に優しさを向けられているか

- 孤独感を感じやすいか

- 感情を冷静に見られているか

などが数値で可視化されます。

こうした診断を通して、

「私は意外と孤独感を抱えやすいんだな」

「マインドフルネスのスコアが低いから、意識して感情に気づく練習をしよう」

といった、具体的な改善ポイントが見つかるのが大きなメリットです。

診断結果の活かし方と注意点

診断を受けた後、大切なのは結果をどう活かすかです。

- 数字が低い部分があっても、落ち込む必要はありません。

- 診断は「現状を知るツール」であり、「あなたの価値を決めるもの」ではありません。

もしスコアが低く出たら、

「ここを少し意識してみよう」

「今よりちょっとだけ自分に優しくしてみよう」

というように、成長のヒントにすることが大事です。

そして診断結果を受けて焦るより、

- セルフコンパッションのやり方を少しずつ実践する

- 自分の変化を記録していく

この方がずっと効果的です。

診断はあくまで「きっかけ」であり、行動につなげることが何より大切なのです。

セルフコンパッションを続けるためによくある悩みと解決法

「うまくできない」と感じたときの対処法

セルフコンパッションを始めた人がよくつまずくのが、

「やろうとしても全然うまくできない…」

という悩みです。

でも安心してください。これは誰もが通る普通の壁です。

理由は、今まで長年「自分に厳しくする」習慣が身についているから。

急に優しい言葉をかけるのは、最初はむしろ違和感があって当然なんです。

もし「うまくできない」と感じたら:

- 小さなことから始める(例:「今日は頑張ったね」と言うだけでOK)

- 完璧にやろうとしない

- できなくても責めない

「少しでも優しくできた自分を認める」ことが最大のコツです。

セルフコンパッションは筋トレと同じ。続けるうちに自然に身についていきます。

自分を責めやすい人が意識したいこと

自分を責めやすい人ほど、

「優しくするなんて甘えだ」

「もっと頑張らなきゃ」

と無意識に思いがちです。

そんなとき意識してほしいのが、

「他人にかける優しい言葉を、自分にもかけてみる」ということ。

例えば:

- 他人に「失敗しても大丈夫だよ」と言えるのに、自分には「最低だ」と言っていませんか?

- 他人の失敗には寛容なのに、自分の失敗は許せないと思っていませんか?

こうしたギャップに気づくだけでも一歩前進です。

そして自分に優しくできたときは、小さなことでも

「今、私は自分を大事にできたな」

と自分をほめてあげましょう。

周囲の理解を得るにはどうする?

セルフコンパッションを実践していると、ときに周囲から、

「自分に甘いんじゃないの?」

「もっと頑張るべきじゃない?」

と言われてしまうこともあります。

日本では「頑張ることが美徳」という文化が根強いため、自分に優しくする行為が誤解されやすいんです。

周囲の理解を得るためには:

- 「セルフコンパッションは甘えじゃなくて、心を立て直す方法なんだ」と簡単に説明する

- 無理に説得せず、「自分にとって必要だからやっている」と伝えるだけでもOK

大事なのは、周りの意見より、自分の心の健康を守ることです。

周囲に理解されなくても、自分を大事にすることに自信を持ってください。

完璧を求めすぎないための考え方

セルフコンパッションをやっていて、もう一つ多い落とし穴が、

「セルフコンパッションさえ完璧にやらなきゃ!」

という完璧主義です。

でもそれは本末転倒。

セルフコンパッションの本質は、

「うまくできなくてもいいよ」と自分を許すこと

です。

もし思うように実践できなくても、

- 「今日はできなかった。でもまた明日やってみよう」

- 「少し休むこともセルフコンパッションのうち」

と自分に優しく声をかけてみましょう。

完璧にやろうとすればするほど、苦しくなります。

「続けられればそれで十分」と思って、ゆるく取り組んでみてくださいね。

まとめ|セルフコンパッションで心に優しさを取り戻そう

セルフコンパッションは甘えではなく心を守る力

ここまで読んでくださりありがとうございます!

この記事でお伝えしたかったのは、セルフコンパッションは決して甘えではないということです。

セルフコンパッションは:

- 苦しい現実を見ないふりをするものではなく

- 自分を甘やかすための言い訳でもなく

- 「心を守りながら前を向くための力」です。

むしろ、自分を思いやることこそが、ストレスの多い現代社会を生き抜くために欠かせないスキルなのです。

失敗しても、自分に厳しくする代わりに、

「それも人間らしさだ」

と受け入れる優しさは、弱さではなく強さの証だと言えるでしょう。

初心者がまずやってみたい簡単な一歩

「セルフコンパッションって良さそうだけど、何からやればいいの?」

と思った方も多いはずです。

初心者でもすぐできる一歩は、自分に優しい言葉をかけることです。

例えば:

- 「大丈夫、失敗は誰にでもあるよ」

- 「今日はつらかったね。よく頑張ったね」

- 「今は苦しいけど、また少しずつ進めばいいよ」

このように、友達に言うような優しい言葉を自分に向けてみてください。

たった一言でも、心の重みがすっと軽くなることがあります。

セルフコンパッションを日常に活かすために

セルフコンパッションは、特別なスキルではなく、日常で少しずつ育てるものです。

以下のような習慣を意識すると続けやすくなります。

✅ 毎日のルーティンに組み込む

- 朝起きたとき:「今日も自分を大事にしよう」とつぶやく

- 夜寝る前:「今日もよく頑張った」と振り返る

✅ 体を使ったケアを取り入れる

- セルフハグをして安心感を感じる

- 深呼吸で気持ちを落ち着ける

✅ 小さな記録をつける

- 「今日、自分に優しくできたこと」をノートにメモする

最初はぎこちなくても大丈夫。

セルフコンパッションは「心の筋トレ」です。

続けるほど、自然にできるようになっていきます。

完璧を目指す必要はありません。

まずは、小さな優しい言葉から始めてみませんか?

それが、自分を大切にする新しい一歩になります。