「どうして自分ばかり、こんなに自分を責めてしまうんだろう」

「失敗した自分なんて価値がない気がする」

そんなふうに、ありのままの自分を受け入れられず苦しい思いをしていませんか?

実は、心が楽になるために大切なのが「自己受容」です。

良い自分も、ダメな自分も、丸ごと認めることができれば、

人と比べる苦しさや、過剰な自己否定から解放されていくのです。

この記事では、自己受容の意味やできない原因、簡単な診断チェック、そして今日から実践できるトレーニング方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。

自己受容とは?意味と心理学的な背景

自己受容の定義とは?|心理学での意味と重要性

自己受容とは、簡単に言うと「良い自分も、悪い自分も、そのまま認めて受け入れること」を指します。

例えば、失敗したときに

- 「自分はダメだ」と強く責め続けるのではなく

- 「失敗も自分の一部なんだな」と受け止める

こうした考え方が、自己受容の基本です。

心理学では、自己受容が低いと、自己否定が強まり、心のストレスが大きくなると言われています。反対に、自己受容が高いと、人は安心感や安定感を得やすく、失敗を恐れず行動できるようになるのです。

カール・ロジャーズが説いた自己受容

心理学者のカール・ロジャーズは、自己受容の重要性を強く説いたことで有名です。

ロジャーズは、人が本当に成長したり変わったりするためには、まず「ありのままの自分を受け入れること」が必要だと考えました。

彼の有名な言葉に、こんなものがあります:

「私が私をありのまま受け入れるとき、私は変わることができる。」

つまり、完璧な自分を目指すのではなく、不完全な自分を認めるところから、本当の成長が始まるという考え方です。

たとえるなら、自分の顔を鏡で見たときに、シミやシワがある自分を「ダメだ」と思うのではなく、「これが今の自分なんだ」と受け入れるような感覚に近いでしょう。

けど、ありのままの自分を受け入れたら成長しないんじゃないの?

こんな疑問もあるかと思います。

でも、ロジャーズが言う自己受容は「諦めること」ではありません。

彼の考え方はこうです。

- 「ダメなところも含めて、これが今の自分だ」とまず認める

- その上で、「じゃあ、どうしたらもっと自分らしく幸せに生きられるか」と考えられるようになる

例えば、鏡に映る自分のシミやシワを見て

- 「こんなのダメだ」と目を背けているうちは、どうしたら良いかも分からず苦しいままです。

- でも「これが今の自分なんだ」と受け入れられたら、

→ 「じゃあスキンケアしてみようかな」

→ 「笑顔を増やせば素敵かも」

という風に、前向きな行動が取れるようになるのです。

ロジャーズが言う

「私が私をありのまま受け入れるとき、私は変わることができる。」

という言葉の本当の意味は、受け入れることがスタートラインだということです。

自分を責めるばかりでは心が固まってしまい、変わるエネルギーが湧きません。

けれど自己受容があると、心に余裕が生まれ、「変わりたい」という自然な気持ちが育つのです。

自己受容と自己肯定感・自尊感情の違い

よく似た言葉に、自己肯定感や自尊感情がありますが、実は微妙に意味が違います。

- 自己受容:良い部分も悪い部分も含めて「今の自分をそのまま認める」こと

- 自己肯定感:自分には価値があると思える気持ち。自分を信じる感覚

- 自尊感情(セルフエスティーム):他者と比べず「自分は大切な存在だ」と感じられる感覚

自己肯定感や自尊感情は「自分って価値がある」と感じることですが、自己受容は「価値があると思えない自分も受け入れる」ことがポイントです。

たとえば、自己肯定感が高い人でも、失敗が続くと落ち込むことがありますが、自己受容が高い人は「そんな自分もいる」と受け止められるのです。

「自己受容」と「自己受容感」の違い

- 自己受容(self-acceptance)

→ 行為・プロセスを指す言葉。

例:ありのままの自分を受け入れる行為そのもの。

「自己受容する」「自己受容を高める」といった使い方をする。 - 自己受容感

→ 「自分を受け入れられている」という感覚・状態を指す言葉。

例:自分の短所も受け入れられるという感覚。

「自己受容感が高い」「自己受容感を育む」といった使い方をする。

つまり:

- 自己受容 → 行動・プロセス

- 自己受容感 → 心の状態・感覚

自己受容が高いと得られるメリット

自己受容が高い人には、いくつかの大きなメリットがあります。

✅ ストレスが減る

自分を責める回数が減るため、心がラクになります。

✅ 挑戦しやすくなる

「失敗しても大丈夫」と思えるため、新しいことに挑戦しやすくなります。

✅ 人間関係が楽になる

「他人に完璧な自分を見せなくていい」と思えるので、人と自然体で接することができます。

✅ 自己肯定感が育ちやすい

自己受容がベースになることで、自分の価値を感じやすくなります。

自己受容ができない原因|なぜ自分を受け入れられないのか?

自己批判や完璧主義が原因になる理由

自己受容ができない大きな原因の一つは、強い自己批判や完璧主義の傾向です。

例えば、こんな思考に心当たりはないでしょうか?

- 「失敗する自分なんて価値がない」

- 「人に迷惑をかけたらダメだ」

- 「もっと完璧にならないと認めてもらえない」

このように、常に自分に厳しい基準を課すことが、自己受容を妨げます。

完璧主義の人ほど、自分の小さな欠点や失敗を許せず、強い自己批判に陥りがちです。

結果として、「こんな自分はダメだ」という否定的な感情ばかりが膨らんでしまうのです。

幼少期の経験と自己受容の関係

もう一つの大きな原因は、幼少期の経験です。

例えば、小さい頃に以下のような経験をした人は、大人になってからも自己受容が難しくなる傾向があります。

- 親や先生に厳しく叱られた

- 「ちゃんとできないとダメ」と言われ続けた

- 兄弟や友達と常に比べられた

こうした経験が積み重なると、「ありのままの自分では愛されない」という思い込みが心に根づいてしまいます。

心理学では、こうした子どもの頃の体験が、自己概念(自分とはこういう人間だというイメージ)を形づくるとされています。

そして、その自己概念が「自分はダメ」という方向に偏ると、自己受容がとても難しくなるのです。

現代社会が自己受容を難しくする背景

現代社会にも、自己受容を難しくする要素がたくさんあります。

特に影響が大きいのが、SNSやインターネットです。

- SNSでキラキラした人の投稿ばかり目にする

- 「他人はうまくやっているのに、自分はダメだ」と感じる

- 比較が止まらなくなる

こうした他人との比較は、自分を受け入れる感覚を弱めてしまいます。

また、現代は成果や効率が重視される社会です。

「結果を出さないと価値がない」といった風潮が、自分を厳しく評価しすぎる原因にもなっています。

自己受容できない人の特徴とは?

では、自己受容が低い人には、どんな共通点があるのでしょうか?

代表的な特徴を挙げてみます。

✅ 失敗や短所を極端に恐れる

少しのミスでも「自分はダメだ」と思い込んでしまう。

✅ 他人の評価に振り回されやすい

「どう思われるか」が常に気になってしまう。

✅ 感情を押し殺すクセがある

「こんな感情を持っちゃいけない」と自分を責めがち。

✅ 物事を白黒で考えやすい

「できるか、できないか」「良いか、悪いか」と極端に判断してしまう。

こうした特徴が強いと、ありのままの自分を受け入れる余裕がなくなり、自己受容が遠ざかってしまうのです。

このように、自己受容ができない背景には、心のクセや過去の経験、そして社会的なプレッシャーが複雑に絡んでいます。

しかし、自己受容は後からでも十分に育てることができます。

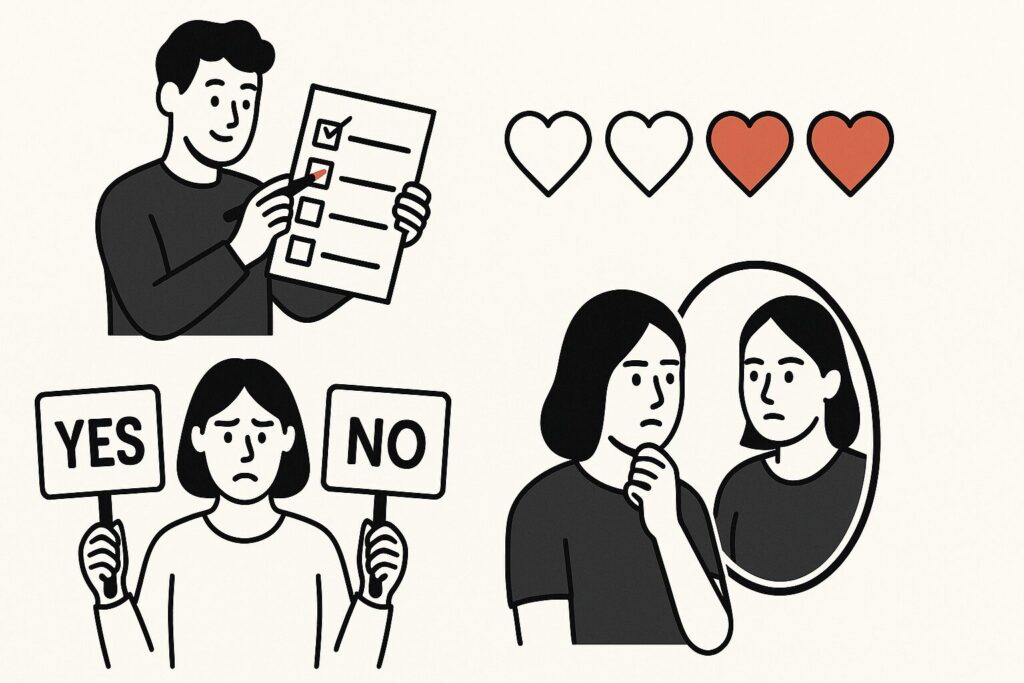

自己受容チェック|あなたは自分を受け入れられている?

自己受容チェックリスト|簡単診断項目

「自分はちゃんと自己受容できているのかな?」と思う方も多いのではないでしょうか?

ここでは、簡単にできる自己受容チェックリストをご紹介します。

以下の項目を読みながら、当てはまるものにチェックを入れてみてください。

✅ 自分の短所や失敗をすぐ責めてしまう

✅ 人にどう思われるかが常に気になる

✅ 完璧じゃないと自分に価値がないと思う

✅ 弱音を吐くことはダメだと思っている

✅ 人と比べて落ち込むことが多い

✅ 褒められても素直に受け取れない

✅ 自分の感情にフタをすることが多い

✅ 「ありのままの自分」でいられる場所が少ない

チェックが多いほど、自己受容が低い可能性があります。

逆に、あまり当てはまらなければ、比較的自己受容ができているかもしれません。

チェック結果の見方と解釈のポイント

このチェックリストは「白か黒か」を決めるものではありません。

例えば、当てはまる項目が多くても、それは「今の心のクセ」を知るヒントです。

自己受容は、練習すれば誰でも育てられる心のスキルです。

大切なのは、結果に一喜一憂するのではなく、以下のように活かすことです:

- 「どうして自分はこう思うんだろう?」と振り返る

- どんな場面で自己否定が強くなるかを把握する

- 少しずつ「それでも大丈夫」と言い聞かせてみる

自己受容は、完璧を目指すものではなく、少しずつ緩めていくプロセスなのです。

自己受容が低い人に表れやすい行動や思考パターン

自己受容が低い人には、共通する行動や思考のパターンがあります。

例えば以下のようなものです:

✅ 白黒思考

「うまくいったらOK、失敗したらすべてダメ」という極端な考え方。

✅ 過度な自己批判

小さなミスでも「自分には価値がない」と感じてしまう。

✅ 感情の抑圧

悲しみや怒りなど、自分の感情を出さずに飲み込んでしまう。

✅ 過剰な比較

SNSなどで他人の成功を見て落ち込むことが多い。

自己受容を高めるトレーニング方法

今日からできる!自己受容トレーニング5選

「自己受容を高めたいけど、何から始めたらいいかわからない」

そんな方のために、今日からできるトレーニングを5つご紹介します!

✅ 1. ネガティブな言葉を書き換える練習

- 例:

「どうせ自分には無理だ」

→ 「できる部分もあるし、挑戦してみよう」

ネガティブな言葉を、少し優しい表現に変えるだけで、自己受容の感覚が育ちます。

✅ 2. 「それでも大丈夫」とつぶやく

失敗したときや落ち込んだとき、心の中で

「それでも大丈夫」

と自分に声をかけてみてください。

完璧でなくても生きていけると、自分に許可を出す言葉です。

✅ 3. 小さな「できたこと」を毎日書き出す

- 例:

「朝ちゃんと起きられた」

「笑顔で挨拶できた」

小さな成功を積み重ねることで、自分に対する信頼感が少しずつ増えていきます。

✅ 4. 気持ちをジャッジせず書き出す

紙やスマホのメモに、浮かんだ気持ちをただ書き出す練習です。

「イライラした」「悲しかった」など、良い・悪いを判断せずに出すことが大事です。

感情を吐き出すことで、自分を否定しない練習になります。

✅ 5. 「人と比べるクセ」に気づく

比べてしまった瞬間、次の問いかけをしてみてください:

- 「比べてどう感じた?」

- 「自分にとって本当に大事なのは何?」

こうした問いかけが、比較グセを緩める一歩になります。

マインドフルネスで自己受容を育む方法

最近注目されているのが、マインドフルネスという方法です。

マインドフルネスとは、

「今、この瞬間」の自分の感覚や感情に、良い悪いを判断せず注意を向けること。

例えば、呼吸に意識を向けながら

- 「今、息がゆっくり入ってる」

- 「胸が少しドキドキしてる」

こうした感覚をただ観察します。

マインドフルネスを続けると、以下のような効果が期待できます:

✅ 感情の波に飲み込まれにくくなる

✅ ネガティブな感情も「そう感じているだけ」と受け止められる

✅ 自分を責めすぎず、落ち着きを取り戻しやすくなる

初心者には、5分程度の呼吸瞑想から始めるのがおすすめです。

アルバート・エリスの無条件自己受容とは?

心理学者のアルバート・エリスは、「無条件自己受容(Unconditional Self-Acceptance)」という考え方を提唱しました。

これは、どんな欠点や失敗があっても、自分の存在価値は変わらないという考え方です。

例えば:

- 「失敗した自分はダメだ」

→ エリスは「行為は失敗でも、人間としての価値は変わらない」と教えます。

この考え方を持つことで、失敗を恐れず行動できるようになるのです。

エリスの理論は、自己受容を育てる強力な武器になります。

とはいえ、無条件自己受容は現実的には無理なのでは?

確かに「無条件で自分を受け入れる」なんて、現実には難しく感じますよね。

私たちはどうしても

- 失敗したら「自分はダメだ」

- うまくいったときだけ「価値がある」

と条件つきで自分を評価しがちです。

これは人間の自然な心のクセなので、無条件自己受容がいきなり完璧にできる人はいません。

アルバート・エリスも、無条件自己受容を「常に完璧に保つべきだ」と言っているわけではありません。

彼が伝えたかったのは:

✅ 「行動の評価」と「自分の価値」は別だと気づくこと

→ たとえ失敗しても「自分という人間の価値」までは否定しなくていい、という考え方です。

例えば:

- 「プレゼンで失敗した」

→ それはプレゼンという行為の失敗

→ 「だから自分は人間としてダメ」という結論にはつながらない

つまり、無条件自己受容とは「自分の行動は改善するけれど、自分の存在そのものは否定しない」という姿勢です。

完全に無条件でいられなくても、こう意識するだけでも心が楽になります。

現実的には「条件づけしないように気をつける」くらいでOKです。

エリスの理論は、完璧に実践するためではなく、少しずつ思考を柔らかくするためのヒントとして捉えるのがおすすめです。

だから「無理かも」と感じても大丈夫。

まずは

「失敗しても自分はダメな人間じゃない」

と思い出すところから始めてみてくださいね。

セルフコンパッションとの関係と実践方法

セルフコンパッション(Self-Compassion)も、自己受容にとても近い考え方です。

セルフコンパッションとは、「自分への思いやり」のこと。

失敗したときに、友達を励ますように自分に優しくすることです。

例えば、友達が落ち込んでいたら

「そんなに自分を責めなくていいよ。頑張ってるじゃん!」

と声をかけますよね?

同じように、自分に向けて優しい言葉をかけるのがセルフコンパッションです。

セルフコンパッションを高める簡単な方法:

✅ 自分に優しい言葉をかける

「大丈夫」「よく頑張ってるよ」

✅ 手を胸に当てて深呼吸する

自分を安心させるジェスチャーです。

✅ 「人間なら誰でも苦しむもの」と思い出す

自分だけがダメなんじゃないと思うことで気持ちが楽になります。

自己受容ができる人の特徴と考え方

自己受容が高い人の共通する思考パターン

自己受容ができる人には、いくつか共通する考え方や思考のクセがあります。

例えば、次のような特徴が挙げられます。

✅ 失敗しても「自分のすべてがダメ」とは思わない

→ 「失敗はあくまで行動の結果。自分という人間の価値とは別」と分けて考えられる。

✅ 自分に優しい言葉をかけられる

→ 「大丈夫だよ」「今は辛いけど、これも自分だよ」と、自分を励ますことができる。

✅ 完璧を求めすぎない

→ 「うまくいかないこともあるのが人間」と受け止める柔軟さがある。

✅ 他人と比べすぎない

→ 「自分は自分、人は人」と、自分のペースを大事にする。

こうした思考が身についている人は、トラブルやストレスがあっても、心が折れにくく、安定しています。

失敗や短所への向き合い方

自己受容が高い人は、失敗や短所との向き合い方がとても上手です。

例えば、こんなふうに考えます:

- 「失敗は学びの材料だ」

- 「完璧じゃなくても、自分には価値がある」

- 「短所があっても、それも自分の一部」

短所や弱さを「欠点」としか見られないと、自己否定が強くなりがちです。

しかし自己受容が高い人は、短所も「そのままの自分の個性」ととらえています。

たとえるなら、絵画の中の影や濃淡のようなものです。

影があるからこそ、絵に立体感や深みが出るように、短所も自分という人間に奥行きを与えてくれる存在なのです。

自分を責めないための習慣づくり

自己受容を高めるには、自分を責めすぎない習慣づくりがとても大切です。

以下のような小さな習慣を取り入れるのがおすすめです。

✅ ネガティブな感情を禁止しない

「イライラする」「落ち込む」など、ネガティブな感情を感じたとき、無理に消そうとしないことがポイントです。

「こんな気持ちになるのも当然だよ」と、自分を許す言葉をかけてみましょう。

✅ 一日ひとつ、自分を褒める

どんな小さなことでもいいので、夜寝る前に

「今日も頑張ったね」

「よくやったよ」

と自分に言葉をかける習慣を作りましょう。

自己受容は、自分を肯定する小さな積み重ねです。

✅ 人と比べたくなったら「自分の軸」を思い出す

SNSを見て「自分はダメだな」と思ったら、次の質問を自分に投げかけてください。

- 「私は本当は何を大事にしたいのか?」

- 「この人と比べることに意味がある?」

こうした問いかけで、他人軸から自分軸へ戻す練習ができます。

まとめ|自己受容は人生を楽にする第一歩

自己受容を学ぶ上で大切にしたいこと

ここまで読んでくださったあなたは、きっと

「自己受容って大事なんだな」

と感じていると思います。

自己受容を学ぶ上で、ぜひ覚えておいてほしい大事なことは次の3つです。

✅ ①完璧を目指さない

自己受容とは、「できない自分もいる」と認めること。

完璧でなくてもいいのです。

✅ ②少しずつ慣れるもの

一朝一夕で自己受容が身につくわけではありません。

「今日は昨日より少し自分に優しくできた」そんな小さな変化を大事にしてください。

✅ ③優しさは自分にも向ける

他人には優しいのに、自分には厳しすぎる人が多いものです。

まず自分に優しさを向ける練習をしてみましょう。

小さな一歩から始める自己受容

自己受容を高めるために、今日からできる小さな一歩を提案します。

● 毎晩、3つ「自分を褒める」ことを書き出す

- 「今日はいつもより早起きできた」

- 「苦手な電話をかけられた」

- 「仕事を頑張った」

どんな些細なことでもOKです。

「自分を責めるクセ」を減らすきっかけになります。

● 「それでも大丈夫」と声に出す

失敗したとき、うまくいかないとき、心の中で

「それでも大丈夫」

とつぶやいてみてください。

不思議と心が少し軽くなるはずです。

● 人と比べたとき、自分に問いかける

「その比較、本当に必要?」

「私は本当は何を大事にしたいんだっけ?」

こうした質問で、自分軸を取り戻すことができます。

もし一人で解決が難しいと感じたら

自己受容を高めたいと思っても、

- 「どうしても自分を責めてしまう」

- 「心が苦しくて仕方ない」

というときもあります。

そんなときは、一人で抱え込む必要はありません。

例えば、以下のようなサポートを利用するのも一つの方法です。

✅ 心理カウンセリング

自分の考え方のクセを客観的に整理できます。

✅ 認知行動療法(CBT)アプリ【Awarefy】

思考を書き出し、別の見方を学べます。

手軽に試せるツールが増えています。

✅ 信頼できる人に話す

家族や友人、誰か一人でも話せるだけで心が軽くなることがあります。