「人の相談に乗るのがつらい」「助けたいのに、正直しんどい」──そんなふうに感じたことはありませんか?

優しい人ほど、相手を思うあまりに“共感疲れ”を起こしやすく、自分の気持ちを後回しにしてしまいます。

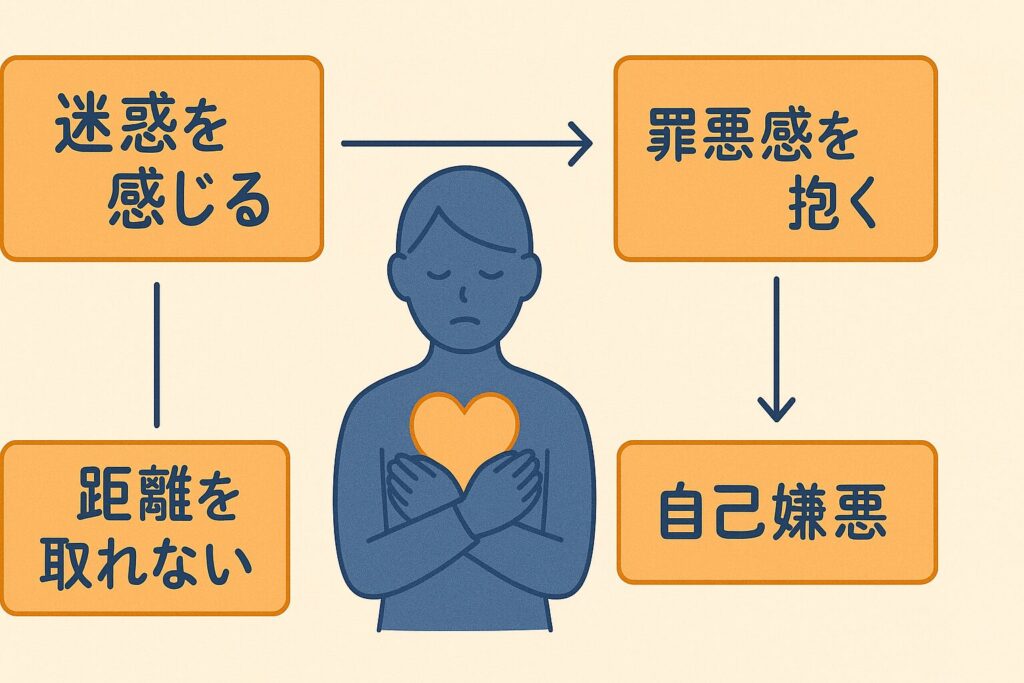

そして、疲れを感じるたびに「冷たいのかな」「迷惑を感じるなんて最低だ」と、罪悪感や自己嫌悪に苦しむ人も少なくありません。

この記事では、そんなあなたの優しさを守るために、

- 「しんどい」と感じる心理の正体

- 罪悪感や評価不安との関係

- 心を守る3つの境界線(バウンダリー)の作り方

- 上手に断る心理スキルと“支え合う関係”への転換

を、心理学の視点からやさしく解説します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

なぜ「人を助けるのがしんどい」と感じてしまうのか?

「人を助けるのがつらい」「誰かの相談を聞くのがしんどい」──

そう感じたとき、多くの人は「自分が冷たいのかもしれない」と罪悪感を抱きます。

けれど、それは優しさが足りないからではなく、優しすぎるからこそ起こる心の疲れです。

ここでは、その背景にある心理構造を見ていきましょう。

優しい人ほど疲れやすい心理構造──「共感疲労」とは

共感疲労(empathy fatigue)とは、他人の気持ちに深く共感しすぎることで、

自分の心まで疲弊してしまう心理的現象を指します。

たとえば、友人が落ち込んでいるとき、あなたもまるで同じように落ち込んでしまう。

その優しさが、「他人の痛みを背負いすぎる」状態をつくります。

- 「助けなきゃ」と思って無理をする

- 相手の感情を引きずってしまう

- 自分の時間を削ってまで支えようとする

こうした積み重ねが、心のバッテリーを少しずつ消耗させていくのです。

本来の「共感」は相手を理解する力ですが、同化しすぎると自分が疲れてしまう──

これが“優しさの副作用”ともいえる共感疲労の正体です。

「助けなきゃ」と思いすぎる完璧主義・責任感の罠

「困っている人を放っておけない」「自分がやらなきゃ」

そんな強い責任感を持つ人ほど、無意識のうちに“完璧な支援者”の役割を演じています。

でも、すべての人を助けられるわけではありません。

それでも「助けられない=自分のせい」と感じてしまうと、罪悪感や無力感に襲われます。

このとき心の中では、

「相手の問題は相手の責任」

という自然な境界が消えてしまい、

「相手の問題=自分の責任」

という心理的な混線(役割の混乱)が起こっているのです。

助けることは素晴らしいことですが、背負い込む必要はありません。

むしろ、背負いすぎるほど相手の成長の機会を奪ってしまうこともあります。

役割理論で見る“いい人を演じる疲れ”のメカニズム

心理学の役割理論(Role Theory)によると、

人は「親」「友人」「同僚」「支援者」など、さまざまな社会的役割(ロール)を演じながら生きています。

しかし、特定の役割(例:「優しい人」「支える人」)を固定的に演じすぎると、

やがて自分の本音と役割との間に葛藤(ロール・コンフリクト)が生まれます。

たとえば、

- 本当は疲れているのに「大丈夫だよ」と言ってしまう

- 相手の愚痴にうんざりしているのに、笑顔でうなずく

このように「助ける人」という役割を続けすぎると、

自分の感情を抑えて“演技する疲れ”が蓄積していきます。

その結果、「もう誰の話も聞きたくない」と心が悲鳴を上げるのです。

「迷惑を感じる=悪いこと」という思い込みの背景

「相手を迷惑だと思うなんて、冷たい」と感じてしまう背景には、

日本社会に根強くある“迷惑をかけてはいけない文化”があります。

小さな頃から「人に迷惑をかけてはいけない」と教えられて育つため、

多くの人が「迷惑をかける=悪いこと」と結びつけています。

その価値観が強い人ほど、相手が自分に迷惑をかけることも「悪いこと」と感じやすくなります。

つまり、“迷惑をかける側”にも“かけられる側”にも厳しくなる傾向があるのです。

そして、自分が誰かを「迷惑だ」と感じた瞬間、相手を否定したような罪悪感が生まれます。

「自分が許せないせいで人間関係を壊してしまうのでは」と感じ、

結果的に「もう無理かも」「少し距離を取りたい」と思うことさえ、自分を責めてしまうのです。

けれど実際には、

「迷惑を感じる」ことは自然な感情のサインです。

「疲れた」「もう無理かも」と感じた瞬間は、心が“これ以上は抱えきれない”と教えてくれているのです。

それを無視してまで助けようとすると、

相手のためどころか、自分も相手も長期的には疲弊してしまいます。

他人に「迷惑だ」と感じるときの心理と罪悪感の関係

「もう聞いてあげるのがつらい」「少し距離を置きたい」と思っても、

すぐに頭の中で「こんなふうに感じるなんて自分は冷たい」と責めてしまう──。

この“迷惑を感じる自分への罪悪感”は、優しい人ほど強くなりがちです。

ここでは、その心理の仕組みと背景を見ていきましょう。

罪悪感:相手を傷つけたくない気持ちのルーツ

心理学では罪悪感(guilt)とは、

「自分の行動が他人に悪い影響を与えたときに生じる感情」と定義されます。

つまり、「相手を傷つけた」「迷惑をかけた」と思うとき、

私たちは自分を責め、修正しようとするわけです。

この感情自体は人間関係を円滑に保つための大切な“社会的ブレーキ”ですが、

強すぎると、必要な距離を取ることさえ「悪いこと」と感じてしまいます。

特に、他人の感情を敏感に察知するタイプ(HSP傾向)の人は、

相手の表情ひとつで「自分のせいかも」と思い込んでしまいやすい傾向があります。

その結果、相手の気分を優先し、自分を犠牲にしてしまうのです。

「迷惑を感じる自分」を責めてしまう自己嫌悪の心理

「相手を迷惑だと思うなんて、自分はひどい人間だ」

この自己嫌悪の背後には、“理想の自分像”とのギャップがあります。

- いつも優しくありたい

- どんな人にも親切にできる自分でいたい

- 相手の期待に応えたい

このような“理想の自分”を掲げている人ほど、

そこから外れた瞬間に強い自己否定を感じやすいのです。

しかし、心理学的には「迷惑だ」と感じること自体がストレス反応の自然なサイン。

むしろ、自分を守るための感情だと考えたほうが健全です。

自分を責めるのではなく、

「今、私はちょっと疲れているんだな」

と気づくだけでも、心の負担は少し軽くなります。

役割を果たせないことが苦しい──“期待の重圧”が生むストレス

多くの人は、「相手の期待に応える=人間関係がうまくいく」と信じています。

そのため、頼られたり相談されたりすると、

「断ったら裏切りになる」

「冷たいと思われるかもしれない」

と感じてしまうのです。

しかしこれは、「相手の感情は自分がコントロールできる」という誤解でもあります。

心理学では、こうした「他人の期待を引き受けすぎる傾向」は、

過剰な同一化(over-identification)と呼ばれます。

他人の感情を自分の責任だと思い込みすぎることで、

本来の自分の役割と相手の課題の境界があいまいになるのです。

結果として、「助けたい」と思っていた関係が、

次第に「助けなければならない」という義務感に変わっていくのです。

「しんどい」と感じたときに心を守る3つの境界線

「人を助けるのがつらい」と感じたとき、

多くの人は「もっと頑張らなきゃ」と自分を追い込みがちです。

しかし、本当に必要なのは「がんばること」ではなく「守ること」です。

そのために役立つのが、心理学でいうバウンダリー(心理的境界線)。

これは、「どこまでが自分で、どこからが他人か」を明確にする考え方です。

ここでは、心をすり減らさずに人を思いやるための、3つの境界線を紹介します。

① 感情の境界線:相手の気持ちと自分の気持ちを分ける

他人の悩みを聞いているとき、

「自分まで落ち込んでしまう」「何とかしてあげなきゃ」と思うことがあります。

しかし、相手の感情と自分の感情を混同してしまうと、共感疲労が起こりやすくなります。

ここで大切なのは、次のように意識を切り替えることです。

- 「相手の悲しみ」=相手の領域

- 「それを感じ取る自分の優しさ」=自分の領域

この2つをしっかり分けることで、

相手を理解しながらも、自分まで沈み込まないバランスを保てます。

もし感情が重くなったときは、

「私はこの人の気持ちを理解しようとしている。でも、私の人生は私のもの。」

と心の中でつぶやくだけでも、心理的な距離が生まれます。

② 責任の境界線:「助ける」と「背負う」は違う

優しい人ほど、「相手の問題=自分の責任」と感じやすい傾向があります。

しかし、助けることと、背負うことはまったく別です。

あなたができるのは、

「手を差し伸べること」や「話を聞くこと」であって、

「相手の人生を変えること」ではありません。

たとえば、友人が仕事で悩んでいるときに、

あなたがアドバイスをしても、その結果を選ぶのは相手自身です。

この線を引かずに関わると、

「どうして助けてあげられなかったんだろう」と罪悪感を抱くことになります。

責任の境界線を明確にするとは、

「相手の課題は相手のもの、自分の課題は自分のもの」と整理すること。

アドラー心理学でいう「課題の分離」の実践です。

③ 時間の境界線:頼られすぎない仕組みをつくる

心の疲れを防ぐには、「どれだけ関わるか」もコントロールする必要があります。

たとえば、

- 「今は忙しいから、後でゆっくり聞かせて」

- 「○時までなら話せるよ」

といった“時間の枠”をあらかじめ決めるのも立派な境界線です。

相手にとっても、「あなたに頼るのは限られた時間だけ」とわかることで、

依存的な関係になりにくくなります。

また、自分のスケジュールを守ることで、

「自分の人生を優先する許可」を自分に与えられます。

優しさとは、すべてを受け入れることではなく、

「限りある中でできることをする勇気」でもあるのです。

この3つの境界線──

感情・責任・時間を意識するだけで、

「助けたいけどしんどい」という心の疲れは格段に減ります。

そして何より大切なのは、

“線を引くこと”は冷たさではなく、長く優しく関わるための技術だということです。

「断るのが苦手」を克服する心理スキル

「断ったら嫌われるかも」「冷たい人だと思われたくない」──

そう感じて、つい無理をしてしまうことはありませんか?

人間関係において「断る」ことは相手を否定することではなく、自分を大切にする行為です。

ここでは、罪悪感を減らしながら上手に断るための心理スキルを紹介します。

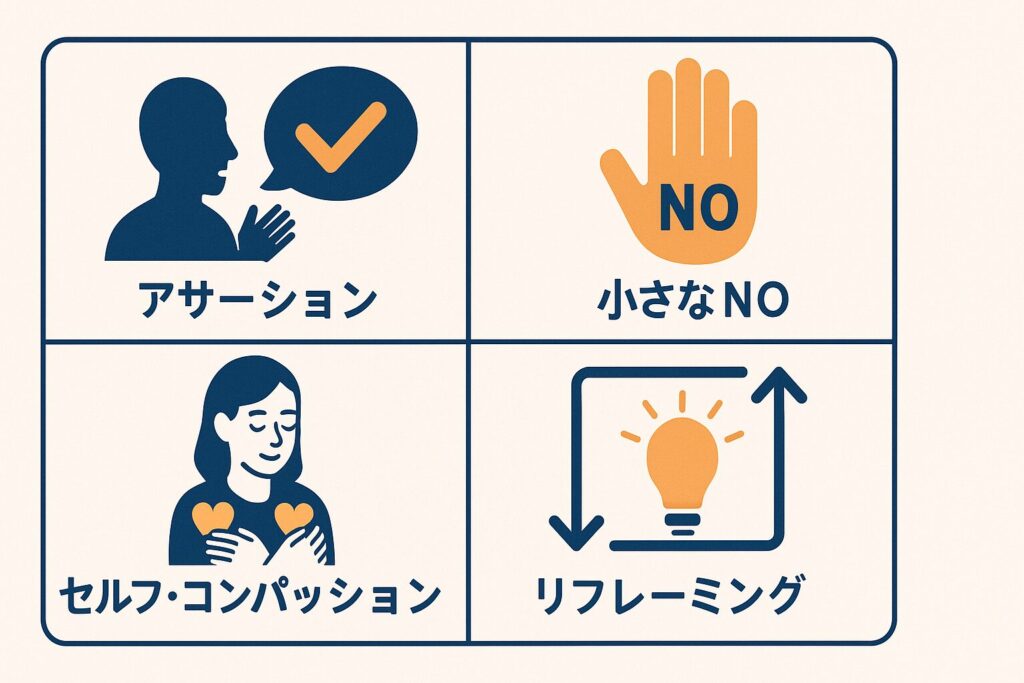

アサーション:「遠慮」ではなく「配慮して伝える」技術

まず知っておきたいのが、アサーション(assertion)という心理スキルです。

これは「自分の意見も、相手の気持ちも、どちらも大切にする伝え方」のこと。

日本人は“自己主張”と聞くと「強く言う」イメージを持ちがちですが、

アサーションはやわらかく、誠実に、率直に伝えることを目的としています。

たとえば、友達に愚痴を長く聞かされてしんどいとき、

次のように伝えるのがアサーティブな表現です。

「あなたの気持ちはわかるよ。でも、今は少し疲れているから、今日は早めに休みたいんだ。」

“断る”というより、“伝える”感覚です。

これにより、相手を否定せずに自分の境界線を守ることができます。

小さな「NO」から始める自己主張の練習

いきなり「NO」を言うのが難しい人は、

“小さな断り”から練習するのが効果的です。

たとえば──

- 「今日じゃなくて明日でもいい?」

- 「今は時間が取れないけど、後で手伝うね」

- 「それは他の人に頼んでもいいかもしれないね」

完全に拒否するのではなく、「調整する」「提案する」という形で伝えると、

相手との関係を保ちつつ、自分を守れます。

こうした“小さなNO”の積み重ねが、

「断っても大丈夫」という心理的安全感を育てていきます。

罪悪感を減らすセルフ・コンパッション(自分への思いやり)

断るときの一番のハードルは、「罪悪感」です。

そんなときに大切なのが、セルフ・コンパッション(Self-Compassion)──

つまり、自分に優しくする力です。

心理学者クリスティン・ネフによると、セルフ・コンパッションには次の3要素があります。

- 自分への優しさ(自分を責めずに受け止める)

- 共通の人間性(誰でもミスや限界があると理解する)

- マインドフルネス(今の感情をそのまま観察する)

「断ってごめん」と思ったときは、

「私は悪いことをしたわけじゃない。ただ、自分を守っただけ。」

と心の中でつぶやくだけでも、罪悪感のループから抜けやすくなります。

「断る=悪いこと」という認知を手放すリフレーミング法

リフレーミングとは、物事の見方を変えて気持ちを軽くする心理技法です。

たとえば──

- 「断る」→「誠実に伝える」

- 「冷たい」→「正直で信頼できる」

- 「迷惑をかける」→「お互いさま」

このように“言葉の枠”を変えるだけで、心の重さが変わります。

「断る=悪いこと」という固定観念を手放すと、

相手との関係もより誠実で健康的なものになります。

本当に信頼できる関係は、NOを言っても壊れない関係です。

むしろ、お互いに「正直に言ってくれる」と安心できるようになります。

まとめ|優しさをすり減らさず、人を思いやるために

「しんどい」と感じるのは、優しさがある証拠

他人の悩みや感情に共感できるということは、それだけ他人の痛みを感じ取る力があるということ。

しかし、その感受性が強いほど、他人の苦しみが自分の中にも入り込みやすくなります。

つまり、「しんどい」と感じた時点で、それは優しさが限界を迎えているサイン。

そこで「もっと頑張らなきゃ」と無理をするのではなく、

「私はそれだけ人に寄り添ってきたんだ」

と、自分の優しさを認めるタイミングにしてあげましょう。

自分を守ることも、長く人を支えるための思いやり

人を助ける力は、自分の心が満たされているときにこそ発揮されます。

逆に、疲れ切っている状態では、思いやりも持続しません。

そのため、

- 感情の境界線を引く

- 断る勇気を持つ

- 自分の時間を確保する

といった「自分を守る行動」は、わがままではなく“思いやりの維持装置”です。

たとえば、飛行機の緊急時に「まず自分の酸素マスクをつけてから子どもを助けてください」と言われるように、

自分の呼吸を整えてこそ、誰かを助けられるのです。