「理想の自分」と「今の自分」のギャップにモヤモヤしたことはありませんか?

「もっと頑張れるはずなのに落ち込む」「やらなきゃいけないのに不安で動けない」――そんな気持ちを説明するのが、心理学者ヒギンズが提唱した自己不一致理論です。これは、理想自己(こうなりたい自分)・義務自己(こうあるべき自分)・現実自己(実際の自分)のズレが、感情に影響を与えるという考え方です。

この記事では、自己不一致理論の基本から感情との関係、代表的な研究やSNS時代の最新データ、そして日常やビジネスでの活用法まで、わかりやすく解説します。読んだあとには「なぜ自分は不安や落ち込みを感じるのか」がスッキリ理解でき、前向きな成長のヒントが見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

自己不一致理論とは?基本の考え方をやさしく解説

自己不一致理論は、アメリカの社会心理学者 エドワード・トーリー・ヒギンズ が1987年に提唱した有名な心理学モデルです。

この理論は、「私たちが抱く複数の自己像のズレ(不一致)が、気分や感情に大きく影響する」という考え方に基づいています。

エドワード・ヒギンズによる理論の背景

ヒギンズは、人間の心を研究する中で「なぜ人は同じ出来事でも落ち込む人と前向きにとらえる人がいるのか?」という疑問を持ちました。

その答えとして、人はみんな“心の中に複数の自己像”を持っていて、それらの差が感情を生むと説明しました。

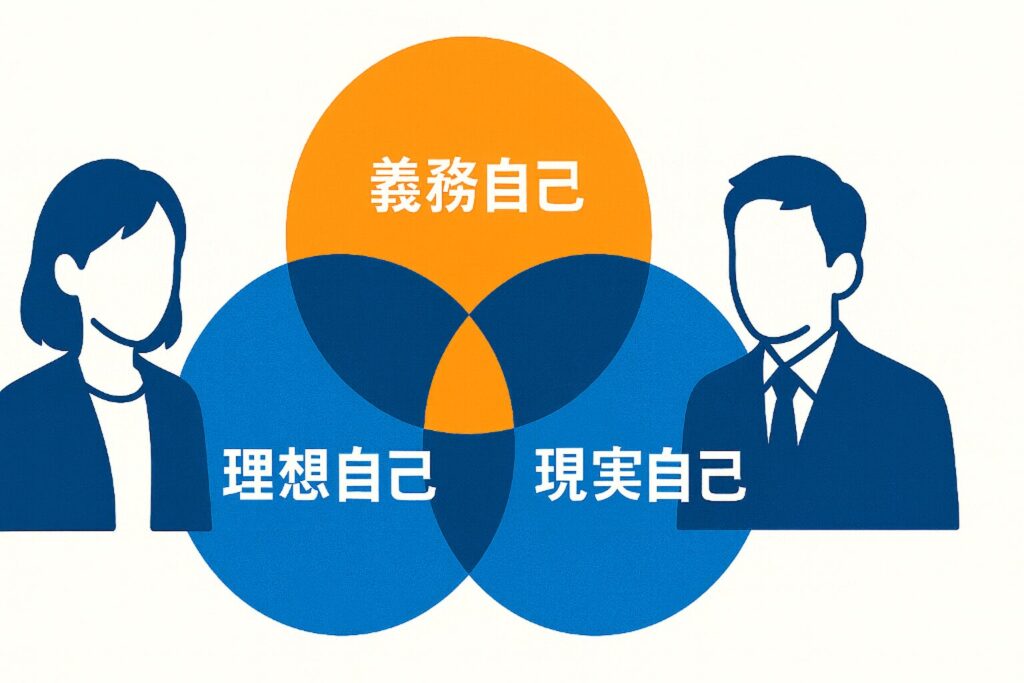

「理想自己」「義務自己」「現実自己」の3つの自己像

ヒギンズは、特に次の3つを区別しました。

- 現実自己:自分が「今の自分はこうだ」と感じている現実の自己像

- 理想自己:「こうなりたい」と望む自己像(夢・目標・憧れ)

- 義務自己:「こうあるべき」と感じる自己像(社会的責任・周囲の期待)

例えば、

- 現実自己:今は営業成績が平均的な会社員

- 理想自己:会社でトップセールスとして表彰されたい

- 義務自己:上司や家族に「仕事をちゃんとやる人」と思われたい

このように、それぞれの自己像の間にギャップが生まれると、不安・落ち込み・罪悪感などの感情が生じやすくなるのです。

なぜ自己像のギャップが感情に影響するのか

私たちは無意識のうちに、「理想自己に近づきたい」「義務自己を守りたい」と思いながら行動しています。

そのため、実際の自分(現実自己)が期待に届かないとき、心は強いストレスを感じるのです。

例えるなら、

- 理想自己は「ゴール」

- 現実自己は「今のスタート地点」

- 義務自己は「ルールブック」

この3つの距離やズレ具合が、そのまま心の負担やモチベーションに直結すると考えられます。

自己不一致が引き起こす感情のパターン

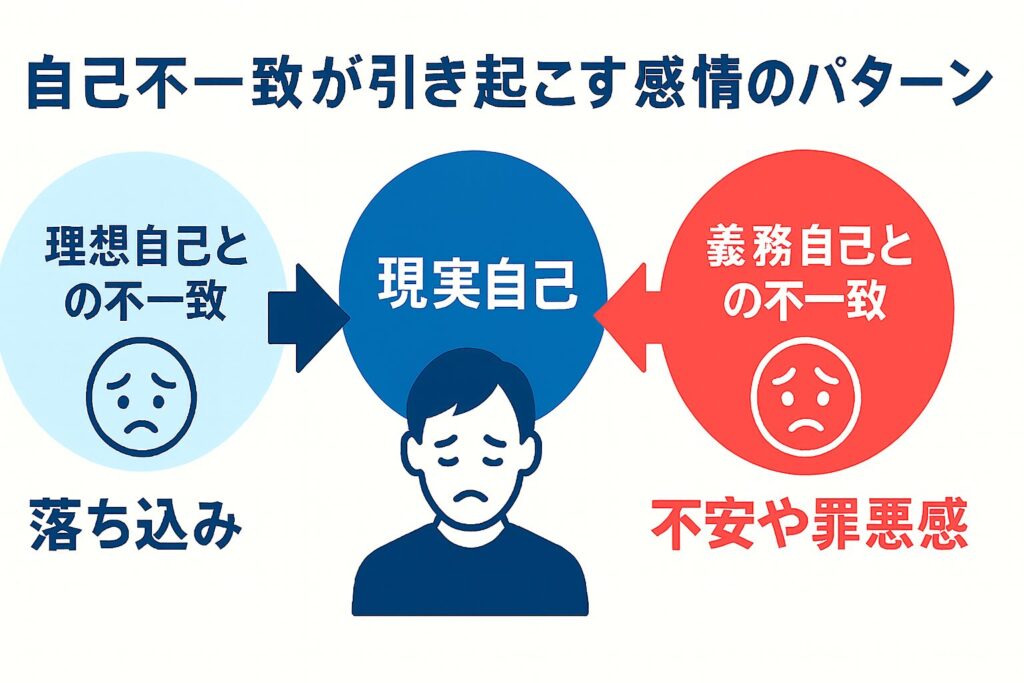

自己不一致理論の大きなポイントは、「どの自己像とどの自己像がズレているか」によって、生まれる感情が変わるということです。

理想自己と現実自己の不一致 → 落ち込みや失望感

- 理想自己は「こうなりたい」という願望の姿です。

- これと現実自己(実際の自分)がかけ離れていると、「できなかった」「自分はまだ足りない」と感じやすくなります。

例えば、

- ダイエットで「理想体重」に到達できていない → 落ち込み

- 英語を話せる自分を想像していたのに、会話でうまく言えなかった → 自信喪失

このギャップは、抑うつ感・失望感・無力感につながりやすいのが特徴です。

義務自己と現実自己の不一致 → 不安や罪悪感

- 義務自己は「こうあるべき」「やらなければならない」という自己像です。

- これと実際自己の差が大きいと、「責任を果たしていないのでは?」という不安や罪悪感を抱きやすくなります。

例えば、

- 「親孝行しなければ」と思っているのに、実際はあまり連絡していない → 罪悪感

- 「仕事ではミスをしてはいけない」と考えているのに、失敗してしまった → 強い緊張や不安

このタイプは、義務感に追われるストレスが中心となります。

不一致がすべて悪いわけではなく成長のきっかけになる場合もある

重要なのは、自己不一致=悪いものではないという点です。

- 理想とのギャップ → 「もっと努力してみよう」というモチベーションになる

- 義務とのギャップ → 「優先順位を見直そう」と気づかせてくれる

つまり、不一致は「心の重荷」にもなれば、「人生のコンパス」にもなり得るのです。

自己不一致理論の代表的な研究と実証例

自己不一致理論は単なる仮説ではなく、さまざまな研究や実験によって裏付けられてきた理論です。ここでは代表的な実証例を紹介します。

1987年ヒギンズの『自己不一致理論』の概要

1987年にヒギンズが『自己不一致理論』を提唱し、理想自己や義務自己の不一致が感情と関連することを理論的に示しました

- 理想自己との不一致を想起した人 → 落ち込みや失望感を強く感じる

- 義務自己との不一致を想起した人 → 不安や緊張感が高まる

この実験によって、不一致の種類ごとに感情が異なることが実証されました。

その後の研究で明らかになった感情反応の傾向

後続の研究でも、同じ傾向が確認されています。

- 理想自己との差 → 抑うつ傾向・無力感

- 義務自己との差 → 不安症状・罪悪感

また、「不一致が慢性的に続く人」は、うつ病や不安障害のリスクが高まることも示されています。

つまり、自己不一致は日常的なストレスの原因になるだけでなく、長期的なメンタルヘルスにも影響するのです。

SNS時代に注目される最新の研究(比較・劣等感との関係)

近年の研究(2020年代)では、SNS利用と自己不一致の関連が特に注目されています。

- インスタグラムやTikTokで「理想的なライフスタイルや容姿」を見続ける

- 自分の現実(実際自己)との差を強く意識する

- 結果として、劣等感・不安・自己否定が増える

このように、ヒギンズの理論は現代のSNS疲れや自己肯定感の低下を説明する上でも活用されているのです。

自己不一致を理解するメリット

自己不一致理論は「ただの心理学の知識」にとどまらず、自分の感情を理解しやすくする実践的なヒントになります。ここではその主なメリットを紹介します。

自分の落ち込みや不安の原因が見えてくる

- 「なぜ自分はこんなに落ち込むのか?」

- 「どうして人より不安を感じやすいのか?」

こうした疑問に対して、理想自己や義務自己とのギャップが原因かもしれないと考えられるようになります。

原因が見えると、感情を「自分の性格の弱さ」と思い込まずに、状況の結果として理解できるのです。

感情をコントロールするヒントになる

- 理想自己との不一致 → 「小さな目標に分けて取り組もう」

- 義務自己との不一致 → 「やるべきことの優先順位を整理しよう」

このように、どの不一致が感情を引き起こしているのかを意識するだけで、行動の改善策を立てやすくなります。

自己受容・セルフコンパッションにつながる

「完璧じゃなくてもいい」「今の自分も大切にしよう」と思えることを、心理学では自己受容やセルフコンパッション(自分への思いやり)と呼びます。

自己不一致を理解すると、

- 「ギャップがあるのは自然なこと」

- 「それを完全になくす必要はない」

と受け止められるようになり、心の負担を和らげる第一歩になります。

日常生活やビジネスでの自己不一致理論の活かし方

自己不一致理論は、単なる学術的なモデルにとどまらず、日常の工夫やビジネスの場面でも活用できます。ここでは、具体的な応用例を紹介します。

目標設定やモチベーション管理に活かす方法

- 理想自己との不一致は「やる気の火種」にもなります。

ただし、ギャップが大きすぎると挫折しやすいため、小さな目標を設定することが効果的です。- 例:「英語をペラペラに話す」ではなく「今日は単語を10個覚える」

- こうすることで、理想に近づいている実感が得られ、モチベーションを維持しやすくなります。

人間関係やコミュニケーションの改善に役立てる

- 義務自己に偏りすぎると、「期待に応えなければ」とプレッシャーが強くなり、人間関係がぎこちなくなりがちです。

- 自己不一致を意識すると、「自分はなぜ不安を感じているのか」を整理でき、過剰な気遣いや誤解を防ぐことができます。

- 例:自分が「失敗してはいけない」と思い込むよりも、「ミスしても改善すれば大丈夫」と柔軟にとらえたほうが気持ちが楽になります。

社員評価や教育の場での応用例

- 企業研修や人事評価で「義務自己」にばかり焦点を当てると、社員はストレス過多になります。

- 一方、「理想自己」を支援する制度(キャリアプランの共有や挑戦の場)を組み込むと、社員の意欲や成長が促されることが研究で示されています。

- 教育現場でも「こうあるべき」に偏らず、「こうなりたい」を応援することで、学習意欲や自己効力感を高められます。

まとめ|自己不一致は心の負担だけでなく成長のヒントになる

ここまで紹介したように、ヒギンズの自己不一致理論は「理想自己」「義務自己」「現実自己」のズレが私たちの感情に影響することを説明する、とても実用的な心理学モデルです。

自己不一致理論を理解することで得られる気づき

- 落ち込みや不安は、自己像のギャップによる自然な心の反応が要因の一つであることが分かります。

- どの自己像との不一致が強いのかを意識することで、感情を整理して対処法を見つけやすくなる

- 自己不一致を知ることで、自分や他人への理解が深まり、人間関係の改善やストレスケアにもつながる

「理想とのギャップ」を自己否定ではなく成長の道しるべに変える

- 理想とのギャップは「自分はダメだ」と思う原因にもなりますが、見方を変えれば成長の方向性を示すコンパスになります。

- 義務とのギャップも、「優先順位を整える」「現実的な基準に修正する」きっかけになり得ます。

つまり、自己不一致は心の負担であると同時に、自分を前進させるヒントでもあるのです。