「人のことばかり気にして、いつも疲れてしまう…」そんなふうに感じたことはありませんか?

職場でも家庭でも、「放っておけない」「自分が支えなきゃ」と思うあまり、心も体も休まらない――。

その優しさの裏には、責任感や不安、安心の欠如といった深い心理が隠れています。

この記事では、心理学の視点から「他人を心配しすぎる人」の特徴と原因を解説し、

共依存・愛着・メタ認知などの理論をやさしく紹介します。

さらに、今日から実践できる5つの手放し方も具体的に紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ他人を心配しすぎてしまうのか?|優しさの裏にある心理メカニズム

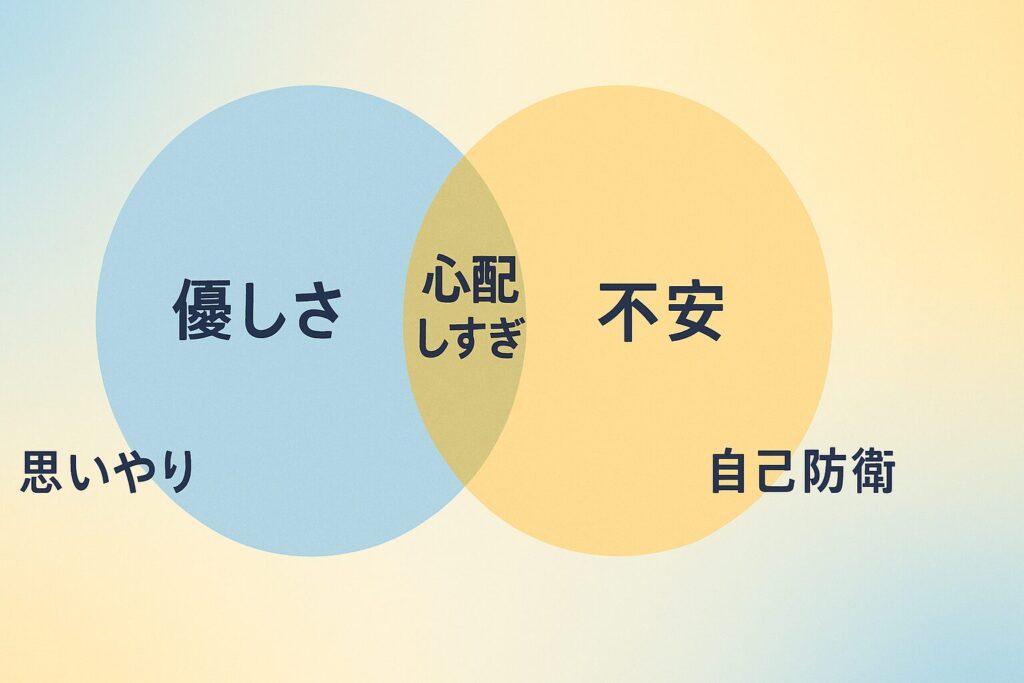

「他人を心配しすぎて疲れる…」という悩みの背景には、優しさや思いやりだけでなく、不安や自己防衛の心理が隠れています。

いくつかの心理メカニズムを整理してみましょう。

他人を心配しすぎる人に共通する「責任感と不安」

他人のことを放っておけない人は、たいてい責任感が強く誠実です。

しかしその裏には、「自分が助けないと誰も助けないかもしれない」「もし放っておいて悪い結果になったら自分のせいだ」という過剰な不安が潜んでいます。

これは心理学でいう過剰責任感(Overresponsibility)と呼ばれる傾向です。

他人の問題まで自分の責任として背負い込むことで、安心を得ようとするのです。

過剰責任感

とても良い質問です。

「過剰責任感(Overresponsibility)」とは、自分がコントロールできない他人の問題まで“自分の責任”と感じてしまう心理的傾向のことです。

具体的にはどういう状態か?

たとえば次のような思考パターンです。

- 「あの人が失敗したら、自分のせいかもしれない」

- 「同僚が落ち込んでいるのは、私の対応が悪かったのかも」

- 「家族がうまくいかないのは、自分がもっと頑張れば防げる」

このように、他人の行動や感情の結果までも自分の影響だと考えてしまう状態です。

心の中では何が起きているのか?

根底には「人の問題を自分が背負えば安心できる」という心理的な安全確保があります。

つまり——

“自分が管理していれば、予想外のトラブルは起きないはず”

という無意識の思い込みです。

不安を避けるために、他人の領域までコントロールしようとしてしまうのです。

背景にある心理モデル

心理学的には、これは不安を和らげるための防衛行動です。

たとえば「家族が困る=自分のせい」という図式を繰り返してきた人は、

“誰かの問題を背負うことで安心を保つ”という心の癖を身につけやすくなります。

要するに、過剰責任感とは

「他人の幸・不幸を自分の責任と錯覚してしまうことで、安心を得ようとする心理」

なのです。

必要なのは、「自分ができる範囲」と「相手が担うべき範囲」を分けること。

それが、心配しすぎから抜け出す第一歩になります。

思いやりが“コントロール”に変わるとき

「相手のためを思って」という気持ちは、最初は純粋な思いやりです。

しかし、それが強くなりすぎると「相手にこうしてほしい」「失敗させたくない」というコントロール欲求に変化します。

心理学的にはこれは共依存(Codependency)の一形態。

相手の状態が自分の安心を左右するため、相手を守ることで自分を保とうとしてしまいます。

心配が止まらないのは「自分を守るため」の心理反応

一見「相手のため」に見えても、実は“自分の不安を鎮めたい”という動機が働いています。

不安を感じると、脳の扁桃体(へんとうたい)が活性化し、危険を過大評価する傾向が強まります。

その結果、「何か起きる前に対処しなければ」という過剰な警戒モード**になるのです。

つまり、心配とは一種の安心を得るための行動でもあるのです。

「優しさ」と「依存」の境界線とは?

相手を思うこと自体は悪いことではありません。

しかし、その思いやりが「自分の不安を減らすため」になっているとしたら、それは依存的な心配になっています。

- 相手が元気だと安心する

- 相手が失敗すると自分も動揺する

- 相手の問題に介入しすぎてしまう

これらは「優しさが不安に支配されている」状態です。

境界線(バウンダリー)を意識することで、「相手を信頼して見守る優しさ」に変えることができます。

他人を心配しすぎる人の特徴と性格傾向

「どうして自分だけこんなに他人を心配してしまうのだろう?」

そう感じる人には、いくつかの共通する性格パターンや思考のクセがあります。

心理学的には、これらは「他者志向性」や「過剰適応」と呼ばれる傾向として説明されます。

他人の感情に敏感で、罪悪感を抱きやすい

他人の気持ちに共感しやすく、人の表情や声のトーンに敏感な人は、他人の変化にすぐ気づきます。

それ自体は長所ですが、相手が落ち込んでいると「自分のせいでは?」と感じてしまい、罪悪感を抱きやすい傾向があります。

これは、認知行動療法でいう「自責的思考」の一種です。

自分が悪くない状況でも責任を感じてしまうため、心配が絶えず続きます。

「自分が何とかしなければ」と思いやすい過剰責任感

他人の問題やトラブルに対して、無意識のうちに「自分が解決しなければ」と感じる。

これは過剰責任感(Overresponsibility)と呼ばれ、共依存やHSP気質の人によく見られる特徴です。

例えば職場で「同僚が困っている」と聞くだけで、

・自分の仕事を後回しにして手伝う

・断ると“冷たい人”だと思われそうで怖い

このように、相手の問題と自分の責任を混同してしまいます。

境界線があいまいで、自他の区別がつきにくい

「自分」と「他人」の心の境界を明確に保てないと、他人の感情を自分の中に取り込んでしまいます。

この状態を心理学ではバウンダリー(心理的境界線)の欠如と呼びます。

- 相手の機嫌が悪いと、自分も落ち込む

- 相手が怒っていると、自分のせいだと思う

- 相手の問題を“代わりに抱える”

このような傾向が続くと、心が常に他人の状態に引きずられて疲弊していきます。

完璧主義・他人依存・HSP気質との関連

他人を心配しすぎる人の中には、完璧主義や他人依存傾向を持つ人も少なくありません。

- 「失敗を許せない」完璧主義者ほど、他人の行動にも厳しく反応する

- 「人に嫌われたくない」他人依存型の人は、常に周囲の評価を気にして心配が止まらない

- HSP(Highly Sensitive Person)タイプの人は、他人のストレスや感情を“自分のことのように感じる”ため、過剰に共感して疲れてしまう

これらの性格傾向は、生まれつきの感受性と、育ってきた環境の両方が影響しています。

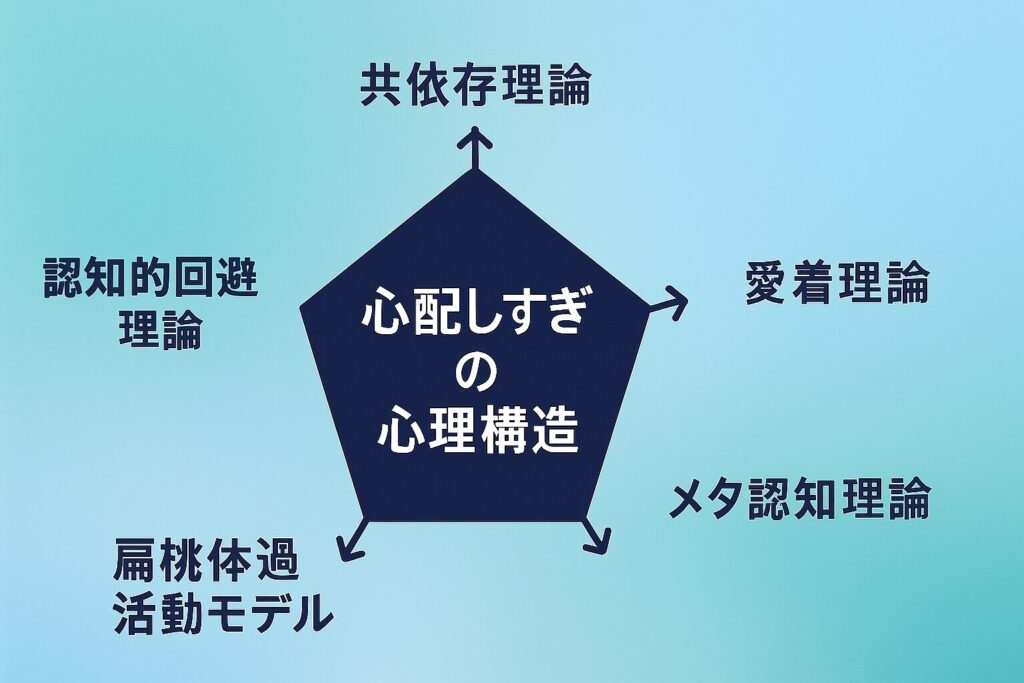

心理学で見る「他人を心配しすぎる」5つの理論

他人を心配しすぎる背景には、複数の心理的メカニズムが重なっています。

ここでは代表的な5つの心理学理論をもとに、心配がどのように生まれ、なぜ止めにくいのかを整理してみましょう。

①共依存理論:助けたい気持ちが依存関係を生む

共依存(Codependency)とは、「相手を支えることで自分の存在価値を保とうとする心理」です。

一見、思いやりや献身に見えますが、実は「相手の問題を解決しないと自分が不安になる」という依存的な構造です。

例えば、部下・恋人・家族などが問題を抱えると、

「放っておけない」「自分がいないとダメだ」と感じ、

相手が成長する機会を奪ってしまうこともあります。

👉 キーワード:安心のための“世話焼き依存”

②アタッチメント理論:不安型愛着が「見捨てられ不安」を強める

ジョン・ボウルビィのアタッチメント理論(愛着理論)によると、

幼少期に「親に見捨てられるかもしれない」と感じた経験があると、

大人になっても「人が離れていく不安」に敏感になります。

不安型愛着スタイルの人は、他人を心配しすぎることで

「関係が切れないように保とう」とする傾向が強くなります。

つまり、心配を通してつながりを保つという無意識の行動が起きているのです。

③メタ認知理論:「心配をやめられない」という信念が不安を増幅

メタ認知とは、「自分の考えや感情を客観的にとらえる力」です。

イギリスの心理学者エイドリアン・ウェルズによるメタ認知理論では、

「心配しないと危険を見逃す」「心配を止めたら無責任になる」といった“心配に関する信念”が、

かえって心配を強化してしまうとされます。

心配の内容そのものよりも、

「心配をやめるのが怖い」という思考のクセが根にあるのです。

- メタ認知(Metacognition):

「自分の考え方・感じ方を一歩引いて観察する能力」。

例:「いま自分は心配しすぎているな」と気づける力。 - メタ認知理論(Metacognitive Theory:エイドリアン・ウェルズ):

「メタ認知理論」=その力の使い方や思い込みが不安を生む仕組みを説明した理論。

「心配」そのものよりも、

“心配することは役に立つ”

“心配をやめると危険が起きる”

といった「心配に関する思い込み(メタ信念)」が問題を深める、という考えです。

④心配の認知的回避理論:心配で“感情を回避”している可能性

ボルコヴェックの心配の認知的回避理論(“Cognitive Avoidance Theory of Worryl)によれば、

人は「心配」をすることで、本来感じるべき恐れ・悲しみ・怒りなどの感情を避けようとします。

つまり、心配は“考えることで感じないようにする”感情回避の手段です。

「心配している間は、怖い現実を考えなくてすむ」

という心理的な逃げ場が、心配を長引かせてしまいます。

どういう仕組みか?

人は本能的に「怖い・悲しい・無力だ」と感じるのを避けたい生き物です。

そこで脳は、「考える」ことでその感情から距離を取ろうとします。

たとえば——

- 本当は「失敗したら怖い」と感じている →

でもその恐怖を直視するのがつらい →

代わりに「どうすれば失敗しないか」と考え続ける(=心配する)

このとき、“考える”という行為が、

実は感情を感じないための回避行動になっているのです。

心配=感情を避けるための「思考的防衛」

ボルコヴェックは、

「心配は言語的・思考的な活動であり、イメージ的で感情を伴う体験を抑制する」

と述べています。

つまり、頭の中で言葉(考え)を使ってぐるぐる考えている間は、

感情が湧き上がらないため、一時的に“安心した気分”になれるのです。

要するに:

- 心配は現実から逃げるというよりも、感情から逃げる行為

- 「怖い・悲しい・怒り」などの生の感情を避けるために、

脳が「考える」ことで自分を守ろうとしている - しかし、その結果として心配が長期化・慢性化しやすくなる

⑤扁桃体過活動モデル:脳が“常に危険を探すモード”になっている

神経科学の研究では、不安が強い人ほど扁桃体(へんとうたい)が過剰に反応しやすいことが分かっています。

扁桃体は「危険を察知するセンサー」であり、これが過敏だと、

些細な刺激でも“脅威”として認識してしまいます。

その一方で、安心を司る前頭前野が十分に働いていないと、

「大丈夫」という理性的な判断が難しくなります。

結果として、脳が常に“危険を探す状態”になり、心配が止まらなくなるのです。

他人を心配しすぎてしまう原因|家庭環境と過去の体験

他人を心配しすぎる傾向は、生まれつきの性格だけでなく、

子どものころの家庭環境や過去の人間関係によって形づくられることが多いです。

心理学的には、これを「学習された心配」とも呼びます。

「親を支えてきた子ども」に多い“過剰な責任感”

幼い頃から「親の機嫌を取る」「家の中を平和に保つ」ことを自然と担ってきた子どもは、

自分よりも周囲の感情を優先する習慣が身につきます。

これは家族療法の分野で「親子の役割逆転(Parentification)」と呼ばれる現象です。

本来守られる立場の子どもが、親を支える“ミニ大人”になってしまうのです。

その経験が大人になっても残り、他人の問題に過剰に反応し、

「自分が何とかしないと」と思いやすくなります。

心配が「愛情表現」だった家庭文化

家庭によっては、「心配する=愛している」のサインだったりします。

たとえば、親が「ちゃんと食べた?」「遅くまで起きてない?」と

過剰に心配することで、愛情と心配が一体化しているケースです。

このような環境で育つと、

「人を心配しなければ優しくない」

「放っておくことは冷たいこと」

といった信念が形成されやすく、

“過干渉的な優しさ”が身につきます。

「安心できる関係」を経験してこなかった影響

人は、他者を信頼できる関係を十分に経験していないと、

他人をコントロールしようとすることで「安心」を作ろうとすることがあります。

発達心理学的には、これはアタッチメント(愛着)不安と呼ばれる状態です。

「相手を信頼して任せる」という体験が少ないため、

“心配することでつながりを確認する”という方法を取ってしまうのです。

「他人をコントロールして安心を得る」のは主に不安型愛着スタイルの反応であり、

「他人との距離を取って安心を得る」のは回避型愛着スタイルの反応です。

どちらも根っこは同じで、

「安心できる関係を十分に経験できなかった」

という心の土台の欠如から生じる、“安心のつくり方の違い”なのです。

無意識の「見捨てられ不安」が支配している

「相手が困っていたら助けたい」という気持ちの背景には、

しばしば見捨てられ不安(Fear of Abandonment)が隠れています。

相手を助けることで「見捨てられないようにする」

という無意識の動機が働いているのです。

この不安が強いほど、他人の状況を過度に気にかけ、

“他人の問題”を“自分の問題”として引き受けてしまいます。

他人を心配しすぎて疲れる悪循環|思考と行動のスパイラル

他人を心配する気持ちは本来、思いやりや責任感から生まれるものです。

しかし、それが強くなりすぎると、不安と疲労のスパイラルに陥ってしまいます。

「心配する → 行動する → 相手が安心 → 自分も安心」の依存ループ

他人を心配しすぎる人は、無意識に次のような流れを繰り返します。

- 相手の不安や問題に気づく

- 「助けなきゃ」と行動する

- 相手が少し落ち着く

- 自分も安心する

- しかしすぐに次の心配が浮かぶ

このループが続くと、「心配しないと落ち着かない」という状態になります。

一見“優しさのサイクル”ですが、実際には不安を軽減するための依存行動なのです。

「助けなければ」という思考が、自分を追い詰める

「自分が何とかしなければ」という過剰な責任感は、

いつの間にか「他人を支える=自分の使命」となります。

しかし、この思考は常にプレッシャーを生むため、心の余裕を奪っていきます。

- 相手がうまくいかないと、自分が悪いと感じる

- 相手が期待通りに動かないと、イライラする

- 相手を支えられないと、無力感に襲われる

その結果、相手の問題よりも自分の心が疲弊していくのです。

妄想的な未来予測が現実を歪める(自己成就的予言)

「きっと失敗する」「またトラブルになるかも」という不安が強いと、

その不安が言葉や態度ににじみ出て、相手に伝わってしまうことがあります。

相手は“信用されていない”と感じ、自信を失い、結果的に本当に失敗してしまう――。

これが、心理学でいう自己成就的予言(Self-Fulfilling Prophecy)の典型的なパターンです。

因果の流れを整理すると:

- 心配する(思考)

→「あなた、失敗しない?」「大丈夫?」と頻繁に確認する。 - 相手が“信頼されていない”と感じる(感情)

→ 不安・プレッシャー・自信喪失が生じる。 - その結果、本当にミスをする(行動・結果)

→ 予想が現実化する。

👉 つまり、「他人への不安」や「コントロール欲」が、相手のパフォーマンスを下げ、結果として心配が当たってしまう構図です。

心配することで“安心した気分になる”心理トリック

心配している間、人は「何か行動しているような感覚」を得ます。

この“安心の錯覚”こそが、心配をやめられない原因のひとつです。

心理学では、これを「認知的回避」と呼びます。

実際に問題と向き合うよりも、心配しているほうが“コントロールしている気分”を得られるため、

思考のループから抜け出しにくくなります。

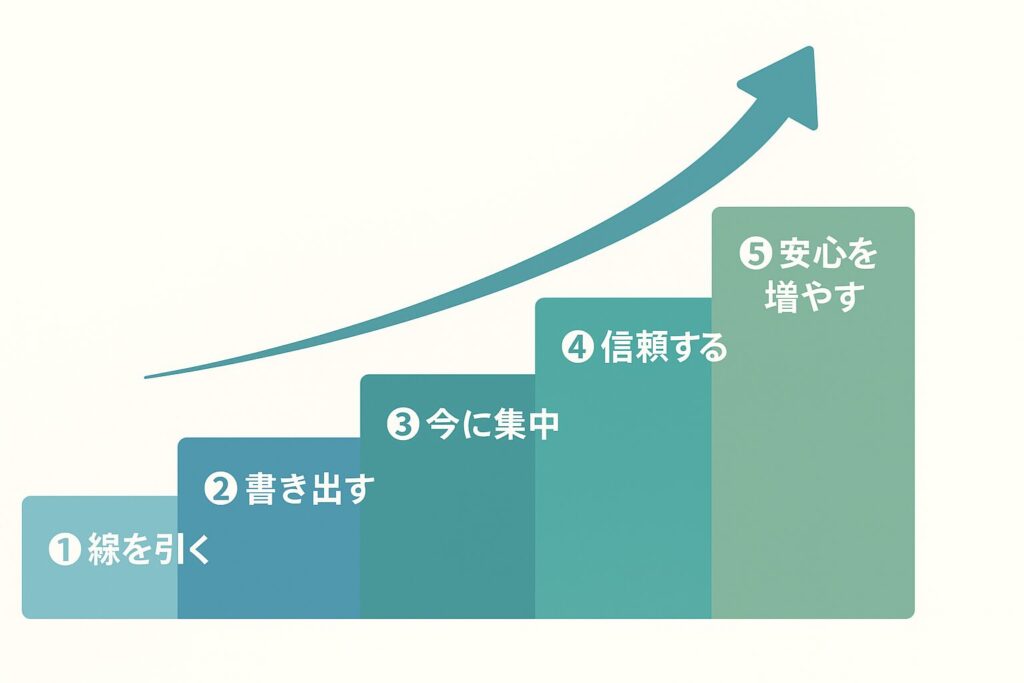

心配しすぎを手放すための5つの対処法

「他人を心配しないようにしよう」と思っても、なかなか止められないものです。

それは“心配”が一種の**安心行動(自分を落ち着かせるための習慣)**になっているからです。

ここでは、心理学の知見をもとに、現実的に効果のある5つのステップを紹介します。

① 「自分の責任」と「相手の責任」を分けて考える

まず大切なのは、境界線(バウンダリー)を明確にすること。

「これは自分ができること」「これは相手の課題」という線引きを言語化してみましょう。

- 自分がコントロールできるのは「自分の行動」だけ

- 相手の選択や結果は「相手の責任」

たとえば、子どもの将来・部下の仕事・友人の恋愛など、

「自分が心配しても変えられないこと」は一歩引いて見守る勇気を持ちましょう。

② 心配をノートに書き出して“見える化”する

頭の中で考え続けると、心配が無限に増殖してしまいます。

そのため、紙に書き出して客観視することが効果的です。

書くときのポイントは次の3ステップ:

- 「いま心配していること」をすべて書く

- 「コントロールできる/できない」に分ける

- できないことは「今は手放す」と線を引く

このプロセスは、認知行動療法(CBT)でも使われるメタ認知的リフレーミングの一種です。

③ 「今できること」だけに集中する

未来の不安や他人の問題を考えても、結局どうにもならない時間が多いもの。

そんなときは、“いま”に意識を戻す練習をしましょう。

- 深呼吸を3回して、体の感覚を感じる

- 「いま自分にできる小さな行動は何か?」と自問する

- 「考える」より「動く」ことを優先する

これはマインドフルネスの基本原則でもあります。

過剰な心配は「未来思考」から生まれるので、

“いまこの瞬間”に戻ることが最も効果的なリセット法です。

④ 「相手の人生を信じる勇気」を持つ

他人を心配する背景には、「相手はきっと失敗する」という不信感が隠れていることがあります。

しかし、人は失敗を通して学び、成長します。

相手の力を信じることは、放任ではなく信頼の表現です。

「この人には、この人のペースと人生がある」

そう意識できると、自分の心も穏やかになっていきます。

⑤ 安心できる人・場所・時間を増やす

他人を心配しすぎる人ほど、自分の“安心の土台”が不足している傾向があります。

だからこそ、自分の神経を落ち着かせる時間を意識的につくることが大切です。

- 一緒にいて安心できる人と過ごす

- 自然や音楽に触れる

- 夜にスマホを見ず、静かな時間を持つ

これは神経科学でいう「腹側迷走神経(安心の神経)」を活性化させる行動です。

自分が穏やかであれば、他人のことも自然と信頼できるようになります。

まとめ|相手のための行動か、自分の安心のための行動かを見つめ直そう

他人を心配する気持ちは、もともと人間の優しさや共感力の証です。

しかし、その優しさが自分をすり減らしてしまうとしたら、

それは「自己犠牲」になってしまいます。

心配には“2種類”ある

心理学的には、「心配」は健全な役割と不健全な役割の両方があると考えられています。

| 種類 | 特徴 | 結果 |

|---|---|---|

| 建設的な心配(健全) | 現実的な問題に備えようとする | 行動や準備につながる |

| 過剰な心配(不健全) | 起きていないことを想像して不安になる | 消耗・過干渉につながる |

💡ポイント

心配は本来、危険を察知して身を守るための感情です。

ただし、その「センサー」が過敏になりすぎると、

現実に起きてもいない問題まで「危険」と判断してしまうのです。

つまり

「心配しないこと」ではなく、

“現実的に心配すべきこと”と“考えても仕方ないこと”を分けることが大切。

この線引きができると、

心配は“優しさ”として機能し、

過剰な心配は“安心を奪う”ものだと理解できるようになります。

過剰な心配をないために|相手の意思を尊重する・回復力を信じる

過剰な心配をしないためには、「相手にも自分の力がある」と認めることです。

つまり、

「自分がすべてを管理しなくても、相手や状況はちゃんと前に進んでいく」

という前提を受け入れる姿勢です。

信頼とは、相手の選択を尊重し、失敗も成長の一部として見守ること。

そして、「自分が抱え込まなくても関係は壊れない」と理解することでもあります。

この視点を持てるようになると、

心配は“過干渉”ではなく、相手を支える優しい関わりへと変わっていきます。

優しさを“押し付け”に変えないために

「相手のためを思って言っている」「助けたいだけなのに」

――そう思っていても、相手が重く感じていることがあります。

これは、思いやりが“コントロール”にすり替わっている状態です。

相手が望んでいないサポートやアドバイスを続けると、

結果的に関係がぎくしゃくすることも。

相手の立場に立って、「この人はいま、どんなサポートを望んでいるか?」を

一呼吸おいて考えることが、健全な人間関係のポイントです。

心配しすぎる人ほど、まず自分を安心させよう

他人を心配しすぎてしまう根底には、たいてい「自分の不安を落ち着かせたい」という気持ちがあります。

相手のためのようでいて、実は自分の安心を保つための反応なのです。

だからこそ、心配を減らす第一歩は、自分を安心させること。

たとえば、次のようなことが効果的です。

- 生活リズムを整えて、心身を安定させる

- 感情をノートに書き出して整理する

- 安心できる人・環境を少しずつ増やす

- 「すぐに助けなくても大丈夫」と自分に言い聞かせる

こうして自分の安心感が育つと、

相手を“コントロール”するのではなく“信頼して見守る”余裕が生まれます。