「つい他人の問題まで背負い込んで、疲れてしまう…」そんな経験はありませんか?

職場で同僚の不機嫌に振り回されたり、家族や友人の悩みにのめり込みすぎたり――気づけば自分の時間や心の余裕がなくなっている。そんなときに役立つのが、アドラー心理学の「課題の分離」です。これは、自分が解決すべきことと相手が解決すべきことを明確に分ける考え方。

この記事では、課題の分離の意味や背景、人間関係が楽になる理由、できない人の特徴、実践トレーニング法、有名な事例まで分かりやすく解説します。読み終える頃には、他人に振り回されず、自分の人生に集中するヒントが見つかるはずです。

ストレスのない人間関係を作りたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

課題の分離とは?アドラー心理学での意味と背景

課題の分離の基本定義(自分の課題と他人の課題の区別)

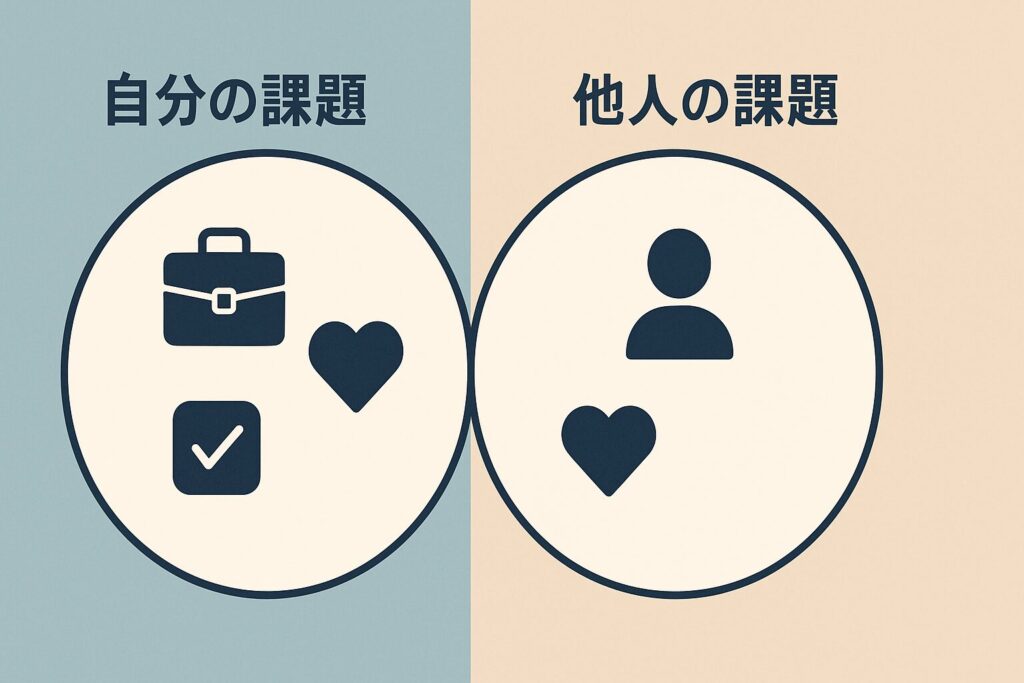

課題の分離とは、簡単にいうと「自分が解決すべきことと他人が解決すべきことを明確に分ける」ことです。

これはアドラー心理学で特に重視される考え方で、「人間関係の悩みの多くは、境界線があいまいなことから生まれる」とされています。

- 自分の課題…自分の行動・感情・選択・努力の仕方など、自分でコントロールできること

- 他人の課題…相手の感情や行動、選択の結果など、自分ではコントロールできないこと

例えるなら、庭の手入れのようなものです。自分の庭(自分の課題)は自分で草むしりや水やりをしますが、隣の家(他人の課題)の庭はその人の責任。勝手に手を入れると、感謝されるどころか「余計なお世話」と思われることもあります。

アドラー心理学における課題の分離の位置づけ

アドラー心理学では、「人間の悩みはすべて対人関係の悩みである」とされます。

そしてその悩みを軽くする方法のひとつが、この課題の分離です。

ポイントは次の2つ。

- 誰の課題なのかを判断する

→ その行動や結果の「最終的な影響」を受けるのは誰か?を考えます。 - 相手の課題には立ち入らない

→ アドバイスはできても、最終決定や責任は相手に委ねます。

この姿勢を持つことで、自分の人生に集中でき、他人をコントロールしようとするストレスから解放されます。

ストア哲学や境界線理論との共通点

課題の分離の考え方は、アドラー心理学だけでなく古代から語られてきました。

たとえばストア哲学のエピクテトスは「自分の力の及ぶことと及ばないことを区別せよ」と説いています。

また、心理学の境界線(バウンダリー)理論でも、自分と他人の責任や感情の境界を引くことが重要視されます。

つまり、課題の分離は「境界線を引く技術」であり、歴史的にも普遍的な人間関係の知恵と言えます。

課題の分離がなぜ人間関係の悩みを減らすのか

ストレス軽減の理由(コントロールできることに集中する)

人間関係で消耗してしまう大きな原因は、自分ではコントロールできないことにエネルギーを使ってしまうことです。

相手の感情や行動は、どれだけ心配しても自分の思い通りにはなりません。

課題の分離を実践すると、

- 「これは自分ができること」

- 「これは相手が決めること」

を切り分けられるようになります。

その結果、不要な心配や苛立ちが減り、ストレスが大きく軽減されます。

たとえるなら、自分の試験勉強に集中するのに、隣の席の人の答案内容を気にしなくなるようなものです。

健全な距離感が人間関係を安定させる仕組み

課題の分離は、適切な距離感を保つための考え方でもあります。

他人の課題に踏み込みすぎると、相手は「干渉されている」と感じ、逆に距離を置きたくなります。

反対に、必要なときに最低限の関わりを持つことで、お互いが快適に感じる関係が築けます。

これは恋人・友人・職場の同僚など、あらゆる人間関係に当てはまります。

近すぎず遠すぎずの距離が、長く続く関係の鍵になります。

相手の成長を促す効果

相手の課題に干渉せず任せることは、相手の自立と成長を促します。

たとえば、部下が仕事でミスをしたとき、上司がすべて修正してしまうと、部下は学ぶ機会を失います。

逆に、必要なアドバイスだけして解決は本人に任せれば、経験から学び、成長につながります。

つまり、課題の分離は「相手を突き放す」のではなく、「相手の成長の機会を守る」ための考え方でもあるのです。

課題の分離ができない人の特徴と心理的背景

強すぎる責任感や承認欲求

課題の分離が苦手な人の中には、「自分がやらなければ誰かが困る」という強い責任感を持っている人が少なくありません。

この責任感自体は良い面もありますが、度が過ぎると他人の領域にまで入り込み、相手をコントロールしようとする行動につながります。

また、承認欲求が強い場合も要注意です。

「助ければ感謝されるはず」「役に立つことで自分の価値が証明される」という心理が働き、無意識に他人の課題に介入してしまいます。

共依存や過干渉の傾向

共依存とは、相手の問題や感情に過剰に巻き込まれ、自分の生活や感情がそれに依存してしまう状態です。

例えば、家族や恋人が困っているときに、自分の予定や健康を犠牲にしてまで助けようとするケースです。

また、過干渉も課題の分離ができない典型例です。

「相手のため」と思って行動していても、相手からすると自由を奪われているように感じることもあります。

過去の経験や文化的価値観による影響

課題の分離が苦手な背景には、育った環境や文化も関係します。

- 家族内で「困っている人を必ず助けるべき」と教えられた

- 困っている人を放っておくと「冷たい人」と批判された経験がある

- 共同体や集団主義が強い文化で育った

こうした価値観は善意から生まれたものですが、無意識に「他人の課題まで背負うのが当然」という思考につながります。

課題の分離を妨げる思い込みとその手放し方

「助けないのは冷たい」という誤解

多くの人が抱く思い込みの一つが、「助けない=冷たい」という考えです。

しかし、課題の分離は相手を見捨てることではなく、相手の自立を尊重する行為です。

例えば、子どもの宿題を親が代わりにやるのは「助けている」ようで、実際は学ぶ機会を奪っています。

本当に温かい支援は、必要なサポートだけを行い、解決は本人に任せることです。

「自分がやらなければ誰もやらない」という思い込み

この思い込みは、強い責任感や不安感から生まれます。

たしかに緊急時や特殊な状況では行動が必要ですが、日常の多くの場面では、他の人が別のやり方で対処できます。

「誰もやらないなら、自分がやるしかない」と考える前に、本当に自分がやるべきことかを一度立ち止まって確認しましょう。

思い込みを現実的に見直すための質問例

思い込みを手放すには、頭の中で次のような質問を自分に投げかけます。

- これは本当に私の課題か?

- もし手を出さなかったら、相手はどう行動するだろう?

- 介入することで相手の成長機会を奪っていないか?

- 1年後、この出来事はどれほど重要だろうか?

こうした質問は、感情的な衝動を冷静な判断に変えるフィルターになります。

課題の分離を身につけるトレーニング方法

自分と他人の責任範囲を明確にするワーク

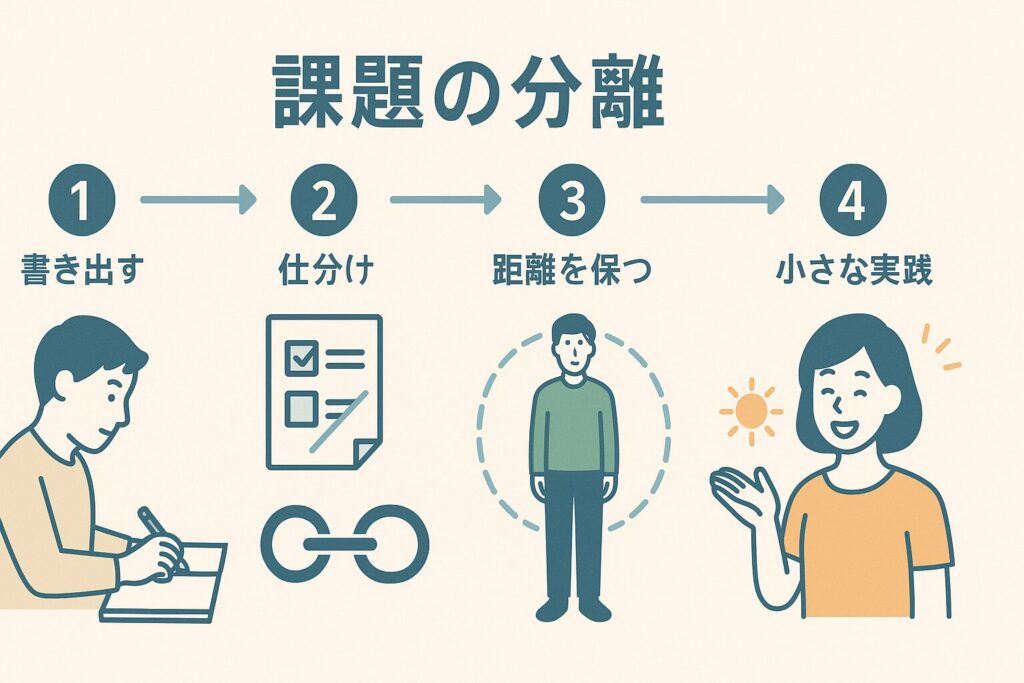

まずは、紙に書き出す方法がおすすめです。

- 起きた出来事を書き出す

- 「自分がコントロールできること」と「できないこと」に分ける

- 自分がやるべき範囲だけを残し、それ以外は線を引いて切り離す

例:

- 上司がイライラしている → 「上司の感情」は他人の課題

- 自分の仕事を期限内に終える → 「自分の行動」は自分の課題

この作業を続けることで、境界線の感覚が磨かれていきます。

感情的な距離を保つ練習法

感情的に巻き込まれやすい人は、ワンクッション置く習慣を作りましょう。

- すぐに返事をせず、一呼吸おく

- その場で判断できない時は「少し考えさせて」と伝える

- 相手の感情を受け止めても、自分の行動は自分で決める

これは「共感はするけど、感情まで背負わない」ための訓練です。

適切なサポートと干渉の線引きの仕方

サポートと干渉は紙一重です。

- サポート:相手が求めたときに、必要な情報や手段を提供する

- 干渉:相手が求めていないのに、自分の判断で行動を変えさせようとする

判断基準は、「相手が求めたかどうか」「主導権が誰にあるか」です。

日常でできる小さな実践ステップ

- 今日の出来事で「これは自分の課題、これは他人の課題」と頭の中で仕分ける

- 介入しそうになったら、「これは誰の最終的な責任か?」と自問する

- 友人や家族と課題の分離について会話し、意識を共有する

小さなステップを積み重ねることで、無理なく習慣化できます。

課題の分離を理解するための有名な理論・事例・名言

『嫌われる勇気』の子どもの宿題の例

ベストセラー『嫌われる勇気』では、子どもの宿題の事例が課題の分離を説明する代表例として紹介されています。

子どもの宿題は「子どもの課題」であり、親の課題ではありません。

なぜなら、最終的にその結果(学力・理解度)を引き受けるのは子どもだからです。

親ができるのは「学びやすい環境を整える」ことまで。宿題をやるかどうかは本人の選択です。

この例は、助けることと干渉することの違いを直感的に理解しやすいものです。

「言う」と「やらせる」は別物

もちろん、「何も言わなければ宿題をやらない」という状況もあります。

しかし、ここで重要なのは「言う」ことと「やらせる」ことの違いです。

親ができるのは、

- 宿題をやる必要性を伝える

- やりやすい環境を整える

- 時間管理をサポートする

といった、行動のきっかけを与えることまで。

実際に取り組むかどうか、どれだけ真剣にやるかは、最終的に子どもの課題です。

無理やりやらせると、そのときは終わっても「自分のためにやる」という意識が育ちにくくなります。

促すことはサポート、やらせることは干渉。

この線引きを意識することが、課題の分離を実践する上で大切なポイントです。

スティーブン・R・コヴィーの「影響の輪」

『7つの習慣』の著者スティーブン・R・コヴィーは、「影響の輪」と「関心の輪」という概念を提唱しました。

- 影響の輪:自分が直接コントロールできること

- 関心の輪:関心はあるが、自分では変えられないこと

課題の分離は、この「影響の輪」に集中し、「関心の輪」に振り回されない生き方に通じます。

エピクテトスの名言「出来事ではなく、それに対する見方が問題だ」

古代ギリシャの哲学者エピクテトスは、

「私たちを悩ませるのは出来事ではなく、それに対する私たちの見方である」

と述べました。

この考え方は課題の分離の根底にあります。

相手の反応や行動は変えられなくても、自分の捉え方や行動は選べる、という発想です。

まとめ|課題の分離で自分の人生に集中し、相手の成長を支える

本記事で紹介したポイントの総括

今回の記事では、課題の分離をアドラー心理学の視点から解説しました。

ポイントを整理すると次の通りです。

- 課題の分離とは、自分の課題と他人の課題を明確に区別すること

- 自分がコントロールできることに集中することで、ストレスが軽減される

- 適切な距離感を保つことで、人間関係が安定する

- 相手に任せることで、相手の自立と成長を促せる

- 課題の分離ができない背景には、責任感・承認欲求・価値観などがある

- 思い込みを手放し、小さなトレーニングを積み重ねることが大切

課題の分離は「冷たい態度」ではなく、「お互いを尊重するための境界線」です。

明日からできる最初の一歩

- 1日の終わりに、自分が関わった出来事を「自分の課題」と「他人の課題」に仕分ける

- 介入しそうになったら、「これは誰が最終的に責任を負うことか?」と自問する

- 必要なサポートはするが、最終決定は相手に任せる

この小さな一歩から、あなたの人間関係は少しずつ楽になり、自分の人生に集中できるようになるでしょう。