「どうして行動したいのに動けないんだろう?」

「環境のせいかな…それとも自分の性格?」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

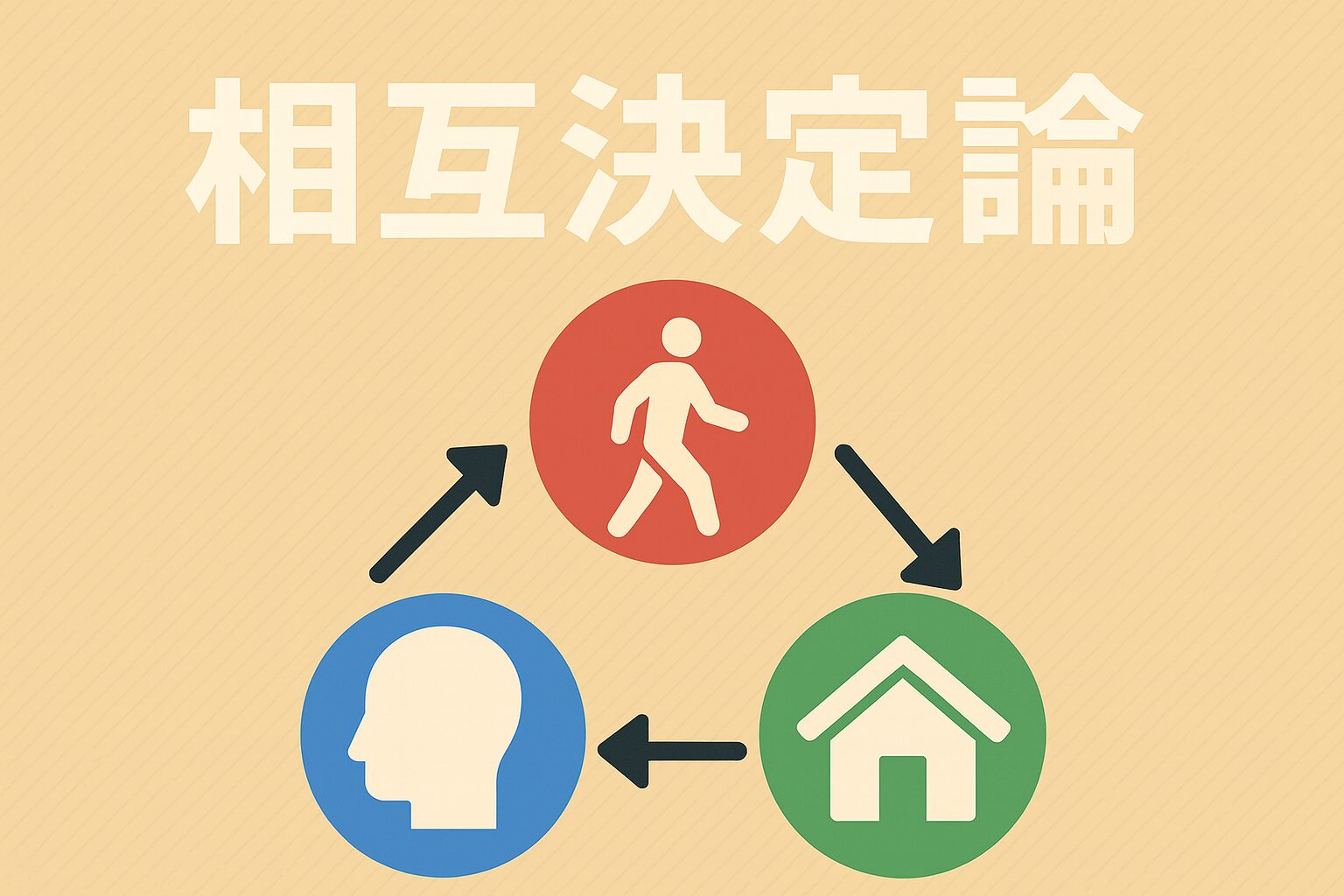

心理学者バンデューラが提唱した相互決定論によると、

私たちの行動は、個人(考え方や感情)・行動・環境の3つがお互いに影響し合って生まれるものなんです。

この記事では、

- 相互決定論の基本と「3つの要素」

- 教育・職場・人間関係での実例

- 今日からできる「環境を変える一歩」

をわかりやすく解説します。

「環境に流される自分」から「環境を動かす自分」に変わるヒントが見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

相互決定論とは?|人の行動を決める「3つの要素」とは

私たちの行動は、「自分の意思」だけでも、「環境」だけでも決まりません。

その両方が互いに影響し合いながら形づくられる――。

この考え方を体系的に説明したのが、心理学者**アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)による相互決定論(Reciprocal Determinism)です。

バンデューラが提唱した「相互決定論」とは

相互決定論とは、人の行動は「個人(思考・感情など)」と「環境(社会・人間関係など)」が互いに影響し合うことで生まれるという理論です。

つまり、人は「環境の被害者」でも「自分の意思だけで生きる存在」でもなく、環境と自分がつくりあう関係の中で行動しているということです。

バンデューラは、当時主流だった行動主義心理学(刺激→反応で行動が決まるという考え方)に疑問を持ち、

「人は考える力を持ち、環境に影響を与える存在でもある」と主張しました。

この考えが、後に彼の代表理論である社会的認知理論(Social Cognitive Theory)の基盤になります。

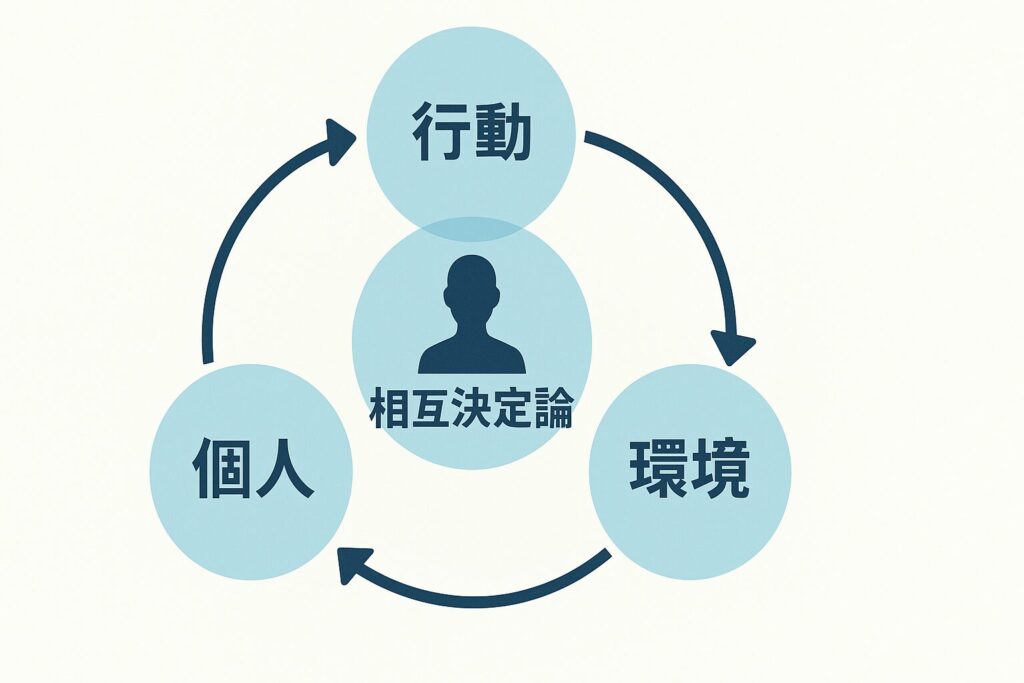

行動・個人・環境の三者相互因果モデル(Triadic Reciprocal Causation)

相互決定論の中心にあるのが、三者相互因果関係モデルです。

これは以下の3つの要素が相互に作用し合うというものです。

| 要素 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 個人的要因(Personal Factors) | 思考・信念・感情・価値観・自己効力感(自分にはできるという感覚) | 「自分はできる」「人に見られるのが怖い」などの心の働き |

| 行動要因(Behavior) | 実際の行動や選択 | 勉強する・SNSに投稿する・人と話すなど |

| 環境要因(Environment) | 周囲の状況・他者の反応・社会的要素 | 家庭・職場・文化・人間関係など |

この3つは「どちらが原因・どちらが結果」とは言えず、循環的にお互いを変化させる関係にあります。

たとえば:

「上司にほめられた(環境)」 → 「自信がついた(個人)」 → 「積極的に発言した(行動)」 → 「さらに評価される(環境)」

このように、良いサイクルも悪いサイクルも、3要素が影響し合うことで生まれます。

なぜ「環境に影響されるだけではない」のか

行動主義の時代、人間は「報酬や罰でコントロールできる存在」とされていました。

しかしバンデューラは、人間には“考える力”と“自己調整の力”があると考えました。

たとえば、「SNSで批判されたから発信をやめる」だけではなく、

「自分の考えを見直して表現の仕方を変える」「批判を参考に学ぶ」など、

自分で環境への反応を選び直すことができます。

これこそが、相互決定論の根幹にある「人は能動的に環境を変える存在」という視点です。

行動心理学との違い(スキナーとの比較)

| 比較項目 | 行動主義(スキナー) | 相互決定論(バンデューラ) |

|---|---|---|

| 行動の決定要因 | 環境刺激と報酬・罰 | 環境・個人・行動の相互作用 |

| 人間の捉え方 | 受動的(環境に反応する存在) | 能動的(環境を変える存在) |

| 学習の仕組み | 条件づけ・強化 | 観察学習・自己調整・思考 |

| 理論の焦点 | 外的要因 | 内的要因+外的要因の両方 |

このように、バンデューラは「環境が人をつくるだけでなく、人も環境をつくる」という、

双方向的で現代的な心理学の視点を提示したのです。

✅ まとめ

- 相互決定論は、行動・個人・環境の3つの要素が互いに影響し合うという理論。

- 「環境に流される存在」ではなく、「環境を変えうる存在」として人間を捉える。

- 現代の教育・ビジネス・セルフマネジメントにも応用されている。

3つの要素をくわしく解説|「個人」「行動」「環境」の相互作用

相互決定論を理解するうえで欠かせないのが、「個人」「行動」「環境」という3つの要素です。

バンデューラは、この3つがお互いに影響を与えながら人の行動を形づくると説明しました。

ここでは、それぞれの要素を初心者にもわかりやすく解説します。

個人的要因:思考・感情・信念・自己効力感

「個人的要因」とは、人の内側にある心理的プロセスを指します。

具体的には、次のような要素が含まれます。

- 認知(ものごとの捉え方・考え方)

- 感情(喜び・不安・怒りなど)

- 信念・価値観(自分が大切にしていること)

- 自己効力感(Self-Efficacy):自分にはできるという確信

たとえば、

「プレゼンが苦手だ」と思っている人(信念)は、緊張(感情)しやすく、

練習の回数が減る(行動)ことで、結果的に上達の機会を逃してしまいます。

しかし、少しずつ成功体験を積み重ね、「できた!」という感覚を得ると、

自己効力感が高まり、行動や環境が変わるのです。

行動要因:学習・習慣・意思決定の仕組み

「行動要因」は、実際に取る行動や反応のことです。

ここには、学習・習慣・意思決定が関わっています。

- 行動を起こす → 結果を見る → 次の行動を変える

- 成功体験が多い → 自信がつく → さらに行動しやすくなる

たとえば、筋トレを始めた人が「体が少し引き締まった」と感じると、

その成功体験がモチベーションとなり、行動が持続するループが生まれます。

逆に、失敗体験ばかりだと、自己効力感が下がり、行動が止まりやすくなります。

つまり、行動は結果の“鏡”であり、次の自分をつくる起点でもあるのです。

環境要因:社会的影響・文化・職場・人間関係

「環境要因」とは、自分の外側にある状況や他者の影響です。

たとえば、次のような要素があります。

- 家庭や職場などの物理的環境

- 周囲の人々の反応や評価

- 文化や社会的価値観

- SNSなどの情報環境

たとえば、上司や同僚が「あなたの成長を応援している」と声をかけてくれる環境では、

人は自信を持ちやすく、行動も前向きになります。

逆に、否定的な空気が漂う環境では、行動が抑制されてしまいます。

環境は「目に見えない力」ですが、行動の方向を大きく左右する要素なのです。

3つの要素が循環する「行動ループ」とは

この3つの要素は、一直線ではなく、ループのように循環しています。

たとえば次のような流れです。

① 環境:上司が励ましてくれる

↓

② 個人:自信がつく(自己効力感の上昇)

↓

③ 行動:積極的に発言する

↓

④ 環境:さらに信頼され、チャンスが増える

このように、一方向ではなく、相互に影響し合う「循環構造」こそが相互決定論の本質です。

つまり、「環境が変われば人が変わる」だけでなく、

「人が変われば環境も変わる」――このダイナミックな関係性を理解することが、

行動変容の第一歩となります。

✅ まとめ

- 相互決定論は「個人・行動・環境」の3つが影響し合うモデル。

- 思考が変われば行動が変わり、行動が変われば環境が変わる。

- 小さな成功体験から始まる「ポジティブループ」が、長期的な成長を生む。

相互決定論と自己効力感の関係|「自分を変える力」はどこから生まれる?

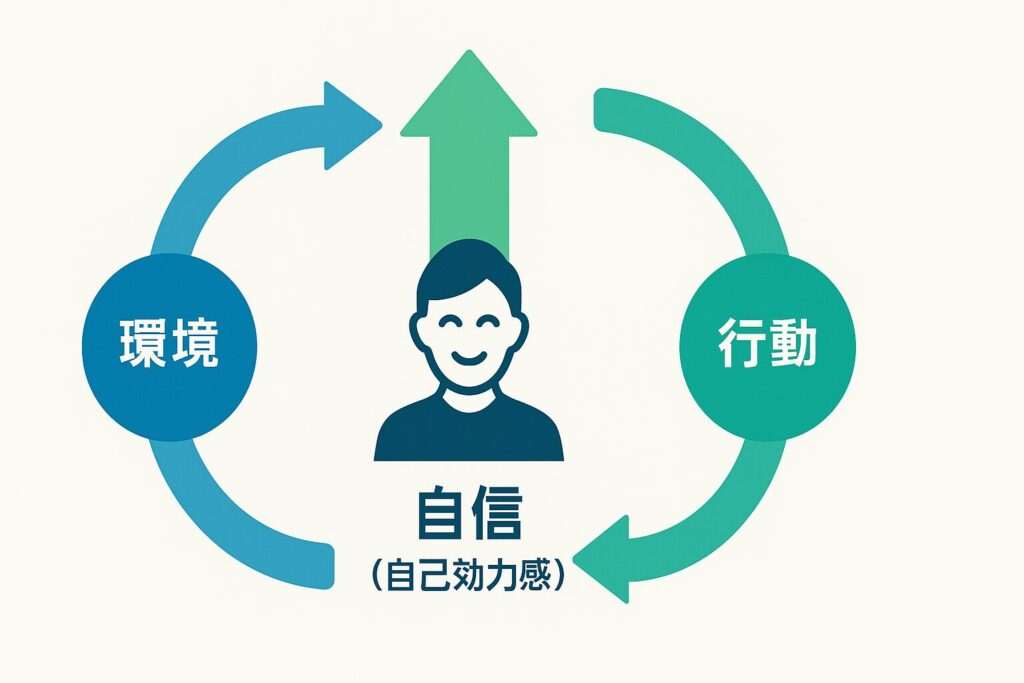

相互決定論を理解するうえで欠かせないキーワードが、自己効力感(Self-Efficacy)です。

これは、バンデューラが提唱したもう一つの重要な概念で、

「自分はこの行動を成功させることができる」という自己への信頼感を指します。

この自己効力感は、行動・環境・個人の相互作用を動かす“エンジン”のような役割を果たしています。

自己効力感とは?(“自分にはできる”という信念)

自己効力感とは、単なる「自信」とは違います。

「私は優れている」と思い込む自己肯定感とは異なり、

特定の状況で“やれる”と信じる力のことです。

例を挙げると――

- 「プレゼンは苦手だけど、準備すればうまくできる」

- 「英語は完璧じゃないけど、外国人と話す勇気はある」

こうした信念は、実際の行動を引き出す“心のスイッチ”になります。

そしてこの自己効力感が高い人ほど、困難な状況でもあきらめにくく、粘り強く挑戦できるのです。

自己効力感が行動を引き起こすメカニズム

自己効力感が行動を左右するのは、行動前・行動中・行動後のすべての段階に影響するからです。

| 段階 | 自己効力感が影響する内容 |

|---|---|

| 行動前 | 「やってみよう」と思えるかどうか(挑戦意欲) |

| 行動中 | 失敗しても立て直せるか(粘り強さ) |

| 行動後 | 結果をどう解釈するか(学びと再挑戦) |

たとえば、同じ失敗をしても、自己効力感が高い人は

「次はこうすればできる」と考え、成長の糧にします。

一方、低い人は「やっぱり自分には無理だ」と諦めてしまう。

つまり、行動の持続と回復力を支えるのが自己効力感なのです。

環境→行動→自信→さらに行動…のポジティブサイクル

相互決定論では、自己効力感は環境との相互作用を通じて育つとされています。

たとえば以下のようなサイクルです。

① 環境:作業スペースを整える・スマホ通知をオフにする

↓

② 行動:集中してタスクに取り組める

↓

③ 個人:達成感が生まれ、「自分は続けられる」と実感する

↓

④ 行動:習慣化が進み、さらに快適な環境を整えたくなる

このように、行動と環境の変化を通して自己効力感は強化されるのです。

つまり、「自信があるから行動する」だけでなく、

「行動するから自信が生まれる」という双方向の関係がポイントです。

自己効力感を高める4つの要因

バンデューラは、自己効力感を高めるための具体的な要素を4つ挙げています。

- 成功体験(Mastery Experience)

実際に成功した経験が最も強力。小さな成功を積み重ねることで「やれる感覚」が育つ。 - 代理経験(Vicarious Experience)

他人の成功を見ることで、「自分にもできそうだ」と感じられる。 - 言語的説得(Verbal Persuasion)

「あなたならできる」という他者からの励ましや信頼。 - 情動的覚醒(Physiological State)

ストレスや不安をコントロールし、心身の状態を安定させること。

これらを意識的に取り入れることで、自己効力感は段階的に育てることができます。

✅ まとめ

- 自己効力感は「自分にはできる」という信念であり、行動の原動力。

- 環境と行動の変化を通して、自信が強化される。

- 成功体験・他者のモデル・励まし・感情の安定が“自分を変える力”を支える。

行動が変わらないのは“環境”のせい?相互決定論で見る行動変容の仕組み

「やらなきゃいけないのはわかっているのに、どうしても動けない」

「努力しても続かないのは、自分の意志が弱いから?」

――多くの人がこうした悩みを抱えています。

しかし、相互決定論の視点から見ると、行動できないのは「意志の弱さ」だけが原因ではないのです。

環境・行動・思考の相互作用がうまく回っていないこともあるのです。

「行動できない原因」は自分だけでなく環境にもある

人は、周囲の環境から大きな影響を受けています。

たとえば――

- 散らかった部屋 → 集中できない

- ネガティブな人間関係 → モチベーションが下がる

- スマホの通知 → 注意が分散して作業が続かない

これらはすべて、環境が行動を阻害する要因です。

つまり、「やる気がないから動けない」のではなく、

動けない環境が整っていないだけというケースも多いのです。

相互決定論では、行動を変えるにはまず環境を調整することも有効だと考えます。

環境を少し変えると、行動が自然に変わる理由

行動心理学や習慣化の研究でも、人は環境の影響を強く受けることが分かっています。

たとえば:

- 勉強する場所をカフェに変えるだけで集中できる

- スマホを別の部屋に置くだけで作業時間が増える

- 周囲の人が健康志向になると、自分も自然と食生活が変わる

これらはまさに相互決定論の実例です。

環境を変えれば行動が変わり、行動が変われば自分の感情や信念(個人要因)も変化します。

「行動力を高める近道は、“環境デザイン”にある」

というのが、心理学的にも実証されているのです。

思考・行動・環境のどこからでも変化を起こせる

相互決定論の優れた点は、「どこからでも変化を起こせる」ことです。

たとえば、次の3つのアプローチがあります。

| スタート地点 | できることの例 | 期待される変化 |

|---|---|---|

| 環境から変える | 作業場所を整える、人間関係を見直す | 行動が自然に変わる |

| 行動から変える | 小さな成功体験を積む、習慣を作る | 自信(自己効力感)が上がる |

| 思考から変える | 認知行動療法のように考え方を修正する | 行動への抵抗が減る |

このように、どこか一つを動かすと、他の要素も少しずつ変化していきます。

大切なのは、「全部を完璧に変えよう」とするのではなく、

どこか一か所に“小さな変化”を起こすことです。

相互決定論が示す「変化の3ステップ」

行動変容のプロセスを、相互決定論に沿って整理すると次のようになります。

- 気づく(Awareness)

― 自分の行動・思考・環境がどのように影響し合っているかを観察する。 - 動かす(Action)

― どこか1つ(環境・行動・思考)を小さく変えてみる。 - 育てる(Reinforcement)

― 変化を繰り返し強化し、自己効力感を高める。

この3ステップを繰り返すことで、行動は徐々に安定し、

「やらなきゃいけない」から「自然とできる」へと変わっていきます。

✅ まとめ

- 行動が変わらないのは意志の問題だけではなく、環境との相互作用に原因がある。

- 小さな環境の変化が行動を変え、思考を変える。

- 相互決定論は「どこからでも変われる」ことを示す、希望のある心理学理論。

日常で使える相互決定論の応用例|教育・職場・人間関係での実践

相互決定論は、学術的な理論でありながら、私たちの日常のあらゆる場面で役立つ考え方です。

人間関係・教育・職場・SNSなど、どんな環境にも「人と環境の相互作用」は存在します。

ここでは、現実的な応用例を分野別に見ていきましょう。

🔹教育・子育てでの応用:子どもの行動と環境の連鎖を断ち切る

子どもの「反抗」「不登校」「やる気のなさ」などの問題行動も、

相互決定論の観点から見ると、環境と行動の“悪循環”によって強化されている場合があります。

たとえば:

子どもが授業中に騒ぐ → 先生が叱る → 子どもが反発する → 教師がさらに厳しくなる

このようなループでは、叱るほど行動が強化されるという逆効果が起きます。

しかし、教師や親が「叱る」から「理解して寄り添う」対応に変えることで、

環境が変わり、子どもの感情(個人的要因)や行動が自然に変化することもあります。

また、「ほめて伸ばす」よりも、「過程を評価する」ことが有効です。

結果ではなく努力や工夫を認めることで、自己効力感が高まり、主体的な学びにつながるのです。

職場での応用:上司・部下の相互影響を理解する

職場の雰囲気やチームのモチベーションも、相互決定的に形成される環境の典型です。

たとえば:

- 上司がイライラしている → 部下が萎縮する → さらに報告が減る → 上司が不満を募らせる

というように、感情のループが発生します。

このループを断ち切るには、どちらか一方が小さく「環境」を変えること。

たとえば上司が「いつもありがとう」と声をかけるだけで、

部下の心理的安全性が高まり、報告・提案が増える。

結果的に、チーム全体の環境が変化していきます。

また、職場文化や人事制度も「環境要因」の一部です。

裁量を与える・評価を透明化するなどの工夫は、

社員の行動意欲(行動要因)と自信(個人的要因)を高める効果があります。

自己成長・セルフマネジメントでの活用:環境を整える自己改革

相互決定論を「自己成長」に活かすなら、

ポイントは「自分の行動と環境を観察する」ことです。

次のような質問を自分に投げかけてみてください。

- どんな場所だと集中できる?

- どんな人といると前向きになれる?

- どんな時間帯にやる気が出る?

こうして「自分にとってプラスに働く環境」を見つけ、

そこに行動を合わせると、自然と気分やモチベーションも上がります。

🔸「性格を変えよう」とするより、「環境を整えるほうが早い」

というのが、相互決定論の現実的なアドバイスです。

SNSやメディア環境における「相互決定的影響」の例

現代では、SNSも私たちの心理に大きな影響を与える“環境”のひとつです。

「いいね」が多いと気分が上がり、批判的コメントを見ると落ち込む――

これも環境→個人→行動の典型的な流れです。

しかし、逆に自分の発信(行動)によって、SNS上の反応(環境)を変えることもできます。

ポジティブな投稿を心がけると、温かいコメントが増え、

それが自己効力感を高める要因にもなる。

つまり、SNSもまた「双方向に作用する社会的環境」であり、

自分の言葉や行動が“場の空気”を変えていくのです。

✅ まとめ

- 教育・職場・SNSなど、すべての環境は相互作用の中で成り立っている。

- 相手を変える前に、まず「環境」か「自分の行動」を小さく動かす。

- 相互決定論を応用すれば、無理なく人間関係やモチベーションを整えられる。

まとめ|「環境に流される人」から「環境を変える人」へ

ここまで見てきたように、相互決定論は「人は環境に左右される存在ではなく、環境をつくり変えられる存在である」という前向きな心理学の考え方です。

最後に、この理論から得られる重要なポイントを整理しておきましょう。

相互決定論が教える「行動変化の本質」

多くの人は「行動を変えるには、まず気持ちを変えなければ」と考えがちです。

しかし、バンデューラの理論によれば、変化の起点はどこでもよいのです。

- 思考を変えれば、行動が変わる。

- 行動を変えれば、環境が変わる。

- 環境を変えれば、思考が変わる。

このように、3つの要素は常に相互作用して循環しています。

だからこそ、どこかひとつに“変化の種”をまくだけで、行動全体が少しずつ変化していくのです。

小さな行動が環境を変える理由

人間関係や職場の空気、学習意欲など――。

これらはすべて、「誰か一人の行動」から変わっていくことがあります。

- 上司が一言「ありがとう」と言う

- 親が「話を聞く姿勢」を少し変える

- 学生が「質問する勇気」を出す

こうした小さな行動の変化が、周囲の反応(環境)を変え、

さらに自分自身の信念(個人的要因)をも変化させる。

この“波及効果”こそが、相互決定論の最大の魅力です。

🔸「人を変えようとする前に、自分が変わる」

それは単なる道徳ではなく、科学的にも理にかなった方法なのです。

今日からできる一歩:「環境・行動・思考」のどれかを動かす

行動変化は、大きな決意よりも、小さな調整の積み重ねから始まります。

次のような一歩を試してみてください。

- 環境を変える:作業場所を整える・スマホを遠ざける・人間関係を見直す

- 行動を変える:5分だけやる・挨拶する・発言してみる

- 思考を変える:「完璧じゃなくてもいい」「一歩進んだ」と捉え直す

どこから始めても構いません。

行動・環境・思考のうちひとつが動けば、残りも少しずつ連動して変わるのです。

これが、相互決定論が教える「持続的な変化のメカニズム」です。

✅ まとめ

- 相互決定論は、「個人・行動・環境」が相互に影響し合う心理学モデル。

- 自分を変えるには、思考・行動・環境のどこから動かしてもいい。

- 小さな行動が環境を変え、やがて自分自身を変えていく。

- 「環境に流される人」ではなく、「環境を変える人」になろう。