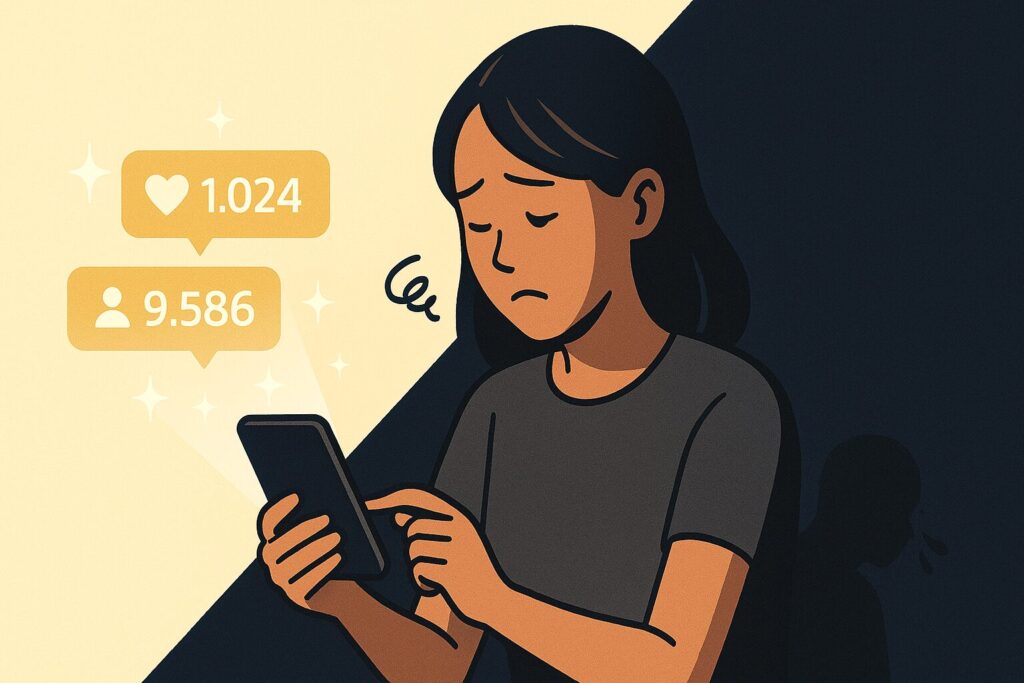

「SNSを見ていると、つい人と比べて落ち込んでしまう」

「友達のキラキラした投稿に、焦りや疲れを感じる」

そんなふうに、SNS疲れを感じていませんか?

実はその背景には、心理学で解き明かされている社会的比較理論があります。

人は誰でも、自分を知るために他人と比べてしまうもの。

でも、比べ方を間違えると心がどんどん疲れてしまうのです。

この記事では、社会的比較理論の基礎から、

SNS時代に陥りやすい比較のワナ、

そして心を守る具体的な対策までをわかりやすく解説します。

読むことで、SNSに振り回されず、自分らしく過ごせるヒントがきっと見つかるはずです。

「もう比較で疲れた…」と感じている方は、ぜひ続きをご覧ください!

社会的比較理論とは?|心理学でわかる「人と比べる」しくみ

社会的比較理論の意味と歴史

「社会的比較理論」とは、1954年に心理学者のレオン・フェスティンガーが提唱した心理学の理論です。

簡単に言うと、

「人は自分の意見や能力、価値を知るために他人と比べる」

という考え方です。

例えば、こんな場面を想像してみてください。

- 「自分の給料は同年代と比べて高いのか、低いのか」

- 「自分の英語力は他の人と比べてどうか」

- 「自分の体型は周りと比べて太っているのか、痩せているのか」

こうした比較を通じて、私たちは

- 自分の位置づけを知りたい

- 自分に自信を持ちたい

- 周りに遅れたくない

と感じます。

特にフェスティンガーは、

「客観的な基準がないとき、人は他人を基準にする」

と述べています。

たとえば「理想の年収はいくらか?」は数字で答えられますが、それが自分にとって高いのか低いのかは、やはり他人と比べないと分からないものです。

上方比較と下方比較とは?

社会的比較には大きく分けて2つの方向があります。

上方比較(Upward Comparison)

- 自分より優れている人と比べること

- メリット:

- 「自分も頑張ろう!」とモチベーションが上がる

- 成長の目標になる

- デメリット:

- 「自分はダメだ」と落ち込みやすい

- 劣等感が強くなる

例えば、SNSで友達のキラキラした投稿を見て

「自分ももっと努力しよう!」

と思うこともあれば、逆に

「自分なんて全然ダメだ…」

と自己嫌悪に陥ることもあります。

下方比較(Downward Comparison)

- 自分より劣っている人と比べること

- メリット:

- 「自分はまだマシだ」と安心できる

- 不安が和らぐ

- デメリット:

- 慢心したり、他人を見下す原因になる

例えば、

「あの人よりは私の方がまだ仕事ができる」

と思うことで、自信を取り戻す場合がありますが、同時に

「人を見下すなんて良くないことかも」

とモヤモヤすることもあります。

具体例で理解する比較のパターン

身近な例で整理してみましょう。

- 上方比較の例

- SNSで友達が海外旅行に行っている → 「自分も行きたい!頑張ろう!」

- 同僚が資格試験に合格した → 「自分も勉強しよう!」

- 下方比較の例

- SNSで他人が仕事でトラブルを抱えている → 「自分はまだマシだな」

- 知人が転職で苦労している → 「今の仕事を大事にしよう」

つまり比較には、

✅ モチベーションにつながる側面

✅ 劣等感や優越感を生む側面

があるわけです。

社会的比較が人に与える影響

社会的比較には大きな心理的影響があります。

自尊心や自己評価への影響

- 他人より優れていると感じるとき

- 自尊心(self-esteem)が高まり、気分が良くなる

- 他人より劣っていると感じるとき

- 自信を失いやすくなる

- 「自分には価値がないのでは」と悩む

例:

「あの人より収入が高い」と思うと自信がつく

「あの人みたいにキラキラしていない」と思うと落ち込む

劣等感やストレスにつながる理由

社会的比較が行き過ぎると、

- 他人ばかり気になってしまう

- 常に競争している感覚になる

- SNSで「いいね」の数に振り回される

こうした状態が続くと、

- ストレス

- 劣等感

- 心の疲れ

につながります。

特に現代はSNSの発達で、他人の生活が簡単に見えてしまうため、社会的比較の機会が爆発的に増えているのが現状です。

社会的比較は人間にとって自然な行為です。

しかし、うまく付き合わないと自分を苦しめてしまうこともあるため、「誰と比べるか」「何を比べるか」を意識することが大切です。

SNSで社会的比較が激化する理由|「疲れる」「落ち込む」メカニズム

SNSが比較を加速させる仕組み

現代において、私たちが社会的比較を強く意識するきっかけの一つがSNSです。

SNSには次のような仕組みがあり、人々を「他人との比較」へと誘います。

「いいね」「フォロワー数」が引き起こす比較

SNSでは、

- 投稿に「いいね!」がどれだけついたか

- フォロワーが何人いるか

といった数値で可視化される評価が非常に目立ちます。

例えば、

「友達の投稿には1000いいね!がついているのに、自分は50しかつかない…」

といった状況に直面すると、人はつい自分と他人を比べてしまいます。

数字はわかりやすいだけに、

- 他人の評価を基準に自分を測る

- 少ない数字に落ち込む

といった心理が働きやすいのです。

他人の「良い部分」ばかり目に入る理由

SNSに投稿されるのは、多くの場合、

- 楽しい出来事

- 成功体験

- 幸せな瞬間

ばかりです。これはいわば「人生のハイライトシーン」です。

しかし、SNSを見ている側はその背景を知りません。

例:

- 豪華ディナーの写真 → 実際には節約生活をしているかもしれない

- 海外旅行の投稿 → 実は無理して借金をして行った旅行かもしれない

でも、そうは見えません。

私たちは、他人のキラキラした投稿を見て、

「自分だけがつまらない人生を送っているのでは?」

と錯覚してしまうのです。これがSNSの怖いところです。

SNS疲れ・SNSうつの心理的背景

SNSで感じる嫉妬や劣等感

SNSは、他人の「成功」「楽しそうな姿」に溢れています。

そのため、

- 嫉妬

- 劣等感

が簡単に芽生えてしまいます。

例えば、

「同い年のあの人は結婚して幸せそうなのに、私はまだ独り…」

「友達は起業してうまくいってるのに、自分は平凡な会社員のまま…」

こうした比較は、心を大きく消耗させます。

嫉妬は自然な感情ですが、SNSではその頻度が増えやすいのが問題です。

SNSによる承認欲求の高まり

SNSには、

- 「もっといいねが欲しい」

- 「フォロワーを増やしたい」

という承認欲求を強める側面があります。

最初は「楽しく交流するため」だったのに、

- 人からよく思われたい

- 目立ちたい

- 認められたい

という気持ちが強くなりすぎると、投稿の内容を無理に盛ったり、嘘をついてしまうことも。

結果的に、

- 投稿が義務のようになる

- 承認が得られないと落ち込む

という悪循環に陥ってしまいます。

SNSをやめたくなる瞬間とは

SNS疲れを感じる具体的なシーン

SNS疲れを感じるのは、こんな瞬間です。

- 見たくないのに、人の投稿が気になる

- 誰かの楽しそうな投稿を見て虚しくなる

- 自分の投稿に反応が少なくて落ち込む

- 無理に「いいね」を押さなければいけない気がする

こうした小さなストレスが積み重なり、

「もうSNSをやめたい…」

と感じる人は少なくありません。

SNS利用で心が追い詰められるパターン

SNSの怖いところは、一度疲れてもやめづらいことです。

理由は、

- 「情報から取り残される不安」

- 「人間関係が切れてしまう恐怖」

- 「SNSが唯一の交流手段になっている」

などです。

だからつい

- 「やめたいけどやめられない」

- 「しばらく休もう」と思ってもまた戻る

というループに入ってしまうのです。

社会的比較によるSNS疲れを防ぐ!具体的な対策ガイド

比較する相手を変える|「過去の自分」との比較

SNSで疲れる原因のひとつは、他人との比較が止まらないことです。

でも、そもそも比べる相手は「他人」でなくても良いのです。おすすめなのが、

「過去の自分」と比べること

です。

自分の成長に目を向けるメリット

「他人」ではなく「過去の自分」と比べると、

- 自分の成長を実感できる

- 小さな変化にも気づきやすくなる

- 他人に振り回されにくくなる

例えば、

- 「1年前より早起きできるようになった」

- 「文章を前よりスムーズに書けるようになった」

と気づくと、それだけで心が軽くなります。比べる基準を自分に戻すことで、SNSのストレスは減ります。

成長を実感する具体的な方法

「過去の自分」と比べるには記録を残すのがおすすめです。

✅ 日記をつける

✅ スマホのメモに小さな成長を書き留める

✅ 毎月「できたことリスト」を作る

例:

「去年は3㎞しか走れなかったけど、今は5㎞走れる」

「SNSの投稿を見て落ち込む回数が減った」

こうした小さな変化を積み重ねることで、自分軸を取り戻せます。

SNSとの距離を取る工夫

SNSは便利ですが、距離感が大事です。

常に他人とつながり続けるのは、心に負担をかけます。

SNS利用時間を減らす方法

以下のように「見る時間」を制限するのがおすすめです。

✅ SNSは決まった時間だけ見る(例:1日10分)

✅ スマホのタイマー機能を活用する

✅ SNSの通知をオフにする

例えば、

「お風呂上がりの10分だけSNSを見て、それ以外は見ない」

とルールを決めると、無意識にSNSを開くクセを減らせます。

フォロー整理で比較を減らすテクニック

SNS疲れの原因は「他人の情報の入れすぎ」です。

フォロー整理も効果的な対策です。

✅ 見ると落ち込む人はフォローを外す

✅ ポジティブになれるアカウントだけ残す

✅ 「ミュート」機能を活用する

フォローを減らすことに罪悪感を感じる必要はありません。

自分を守るための大事な行動です。

自分の価値基準を見つける

SNSに振り回されないために、何より大切なのは

「自分が本当に大事にしたいことは何か」

を知ることです。

他人の基準に振り回されない考え方

SNSを見ていると、

- 「お金をたくさん稼ぐのが幸せ」

- 「旅行に行くのが充実した人生」

などの価値観が押し寄せてきます。

でも、それがあなたにとって本当に幸せかは別問題です。

例えば、

「自分は収入よりも、家でゆっくりする時間が大事」

「人に認められるより、自分が納得できることを大事にしたい」

というように、自分の基準を持つことが心の安定につながります。

自分軸を作るセルフワーク

簡単にできるワークをご紹介します。

✅ 紙に「大事にしたいこと」を書き出す

✅ 「それはなぜ大事か?」と自問する

✅ 他人の基準ではなく、自分が納得できる理由を探す

例:

「私は健康を一番大事にしたい。なぜなら家族と長く一緒に過ごしたいから。」

こうして言葉にすると、SNSに振り回されにくくなります。

感情を客観視する習慣をつける

SNSを見てモヤモヤするときは、感情を客観視することが効果的です。

モヤモヤを書き出す「感情ノート」

「感情ノート」は簡単です。

✅ SNSを見て感じたことをそのまま書く

✅ どうしてそう感じたかを書いてみる

✅ 読み返して「自分はこう思っていたんだ」と確認する

例:

「友達の投稿を見て、羨ましいと思った。私は今の生活に不満があるのかもしれない。」

書き出すことで、感情を冷静に見られるようになります。

頭の中だけで考えるより、紙に書く方がスッキリします。

- もし「一人で感情整理をするのが難しい」と感じるなら、【Awarefy】

というアプリもおすすめです。

というアプリもおすすめです。

スマホで簡単に感情を書き出し、振り返る習慣が作れるので、忙しい人でも続けやすいですよ。

関連書籍

セルフコンパッションを活用する方法

「セルフコンパッション」とは、

「自分に優しくする力」

のことです。

SNSで落ち込んだときは、

- 「私は今、頑張ってる」

- 「比べなくても私には価値がある」

と自分に優しい言葉をかけましょう。

他人に優しくするように、自分にも優しくすることが大切です。

感謝リストを活用する

SNSで他人と比べると「足りないもの」ばかりが目につきます。

そんなときこそ大事なのが、

「感謝すること」

です。

比較の負の連鎖を断つ感謝の習慣

感謝の習慣は、

- ネガティブな気持ちを和らげる

- 今あるものの価値に気づける

- 他人と比べる気持ちを減らせる

という大きなメリットがあります。

日常の感謝ポイントを見つけるヒント

感謝するのは大きなことじゃなくてOKです。

✅ 美味しいご飯が食べられた

✅ 好きな音楽を聴けた

✅ 今日も無事に一日が終わった

こうした「小さな感謝」を毎日書き留めると、心が満たされやすくなります。

例:

「今日、空がきれいだった。それだけでも幸せだな。」

感謝は、比較で荒れた心を落ち着ける最強のメンタルケアです。

社会的比較とうまく付き合うために|心を守る思考法

「同化」と「対照」を意識する

社会的比較には、単に「比べる」というだけでなく、比べたあとの心の動きに2つのパターンがあります。

それが「同化(assimilation)」と「対比(contrast)」です。

同化がもたらすモチベーション

同化とは、

「あの人のようになりたい!」

と思って、相手に近づこうとする気持ちのことです。

例えば、

- 「あの人のように健康的に痩せたい」

- 「あの人みたいに仕事ができるようになりたい」

こうした気持ちは、向上心や努力のエネルギーになります。

ただし注意したいのは、

- 相手を理想化しすぎないこと

- 自分らしさを失わないこと

です。

対比で生まれる距離感の功罪

一方、対比とは、

「あの人は特別で、自分とは別世界だ」

と思って、自分と相手の間に線を引くことです。

例えば、

- 「あの人は芸能人だから、自分には関係ない」

- 「あの人は特別な才能があるから、自分とは違う」

対比には良い面も悪い面があります。

✅ 良い面:

- 比較のストレスから距離を取れる

- 自分を守るクッションになる

✅ 悪い面:

- 自分の可能性を狭めてしまう

- 「どうせ無理」と諦めやすくなる

大事なのは、

「同化と対照、どちらが自分にとって楽になれるか?」

を意識して選ぶことです。

嫉妬や羨望との向き合い方

SNSを見ていると、避けて通れないのが嫉妬や羨望です。

でも、これらは「悪い感情」とは限りません。

嫉妬を建設的に変える視点

嫉妬は本来、

- 自分が欲しいもの

- 大事にしたい価値

を教えてくれる大事な感情です。

例えば、

「友達が本を出版したのが羨ましい」

という嫉妬は、

「自分も本を出してみたい」という夢が隠れている

とも言えます。

嫉妬を感じたときは、

✅ 「自分は本当は何を望んでいるんだろう?」

✅ 「そのために何ができるだろう?」

と自問してみてください。

嫉妬は行動のヒントになる感情なんです。

羨望を自己成長につなげる方法

羨望もまた、成長へのきっかけです。

例えば、

- 「あの人の文章が上手で羨ましい」 → 書き方を学ぶ

- 「あの人の暮らしが素敵」 → 自分の生活に取り入れられる部分を探す

羨望を抱いた相手を「学びの先生」として見ると、

「羨ましい」→「真似してみよう!」

に変わります。

羨望を「自分がダメだから」と責めるのではなく、

- 「私にもできることがある」

- 「少しずつ近づけばいい」

と前向きに変換することが大事です。

完璧を目指さないマインド

社会的比較で苦しくなる人の多くは、完璧主義の傾向があります。

比較を手放す「ほどほど思考」

大切なのは、

「人それぞれペースも価値も違う」

と知ることです。

完璧を求めすぎると、

- もっと頑張らなきゃ

- あの人みたいじゃないとダメだ

と自分を追い込みます。

そこで意識したいのが「ほどほど思考」です。

✅ 頑張れるときは頑張る

✅ しんどいときは休む

✅ 人と比べすぎない

この柔軟さが、心を守るカギです。

他人も悩んでいると知る重要性

SNSでは他人の「成功」や「キラキラした面」ばかり見えますが、現実には誰もが悩みを抱えています。

例:

SNSで笑顔の人も、裏では仕事に行きたくなくて泣いているかもしれない

大切なのは、

- 人は見えない部分を抱えている

- 自分だけが苦しいわけじゃない

と知ることです。

「みんな完璧じゃない」と理解するだけで、心はずいぶんラクになります。

社会的比較は人間の自然な心の働きです。

完全になくすことはできませんが、

- 同化と対比を使い分ける

- 嫉妬や羨望を行動に変える

- 完璧を手放す柔軟さを持つ

これらを意識することで、心を守りながら自分らしく生きることができます。

社会的比較を手放す「自我にこだわらない」思考

社会的比較を手放すには自我にこだわらないことも効果的です。

自我にこだわらないとは?

ここでいう「自我にこだわらない」とは、例えばこういう状態です:

- 「自分はこうでなければいけない」という考えを手放す

- 人と比べて自分の立場や価値を過剰に気にしない

- 物事を「自分の問題」としすぎず、広い視野でとらえる

つまり、自分という枠にとらわれず、視野を広げる姿勢のことです。

社会的比較との関係

社会的比較で苦しくなるのは、たいてい

「自分が劣っているのでは」

「もっと認められたい」

という強い自我の意識が原因です。

- 「自分はあの人より上か下か」

- 「SNSで目立たないと価値がない」

- 「他人より評価されたい」

こんなふうに、自我を中心に世界を見てしまうと、比較が止まらず苦しくなります。

自我にこだわらないことの効果

① 比較への執着が減る

「自分はこうあるべき」という考えを緩めると、

- 他人と比べる必要がなくなる

- 自分のペースでいられる

結果的に、比較によるストレスが激減します。

② 視野が広がる

例えば、

- 「人それぞれ事情がある」

- 「自分もあの人も人生の一部を見せているだけ」

と捉えられるようになり、他人に振り回されにくくなります。

③ 自己受容が高まる

自我にこだわりすぎないことで、

- 完璧を目指す気持ちが和らぐ

- 自分の不完全さも受け入れやすくなる

→ 結果、自己肯定感や安心感が上がります。

実践のヒント

- 「まぁいいか」と言うクセをつける

- 自分の考えをノートに書き出して客観視する

- 自分だけでなく周りの人も悩んでいると想像してみる

- 「人間はみんな不完全」と思い出す

結論

「自我にこだわらない」は、社会的比較の悪循環を断ち切る大きな武器です。

比べる気持ちを完全にゼロにはできませんが、

「比べてもいいけど、そこに自分の価値を預けすぎない」

という姿勢が、心をラクにしてくれます。

関連書籍

SNS批判に振り回されないセルフイメージの作り方

SNSに振り回されないブレない自分を作るには、自我にこだわるのではなく、セルフイメージ(自分の物語)にこだわるのがおすすめです。

自我にこだわらずにセルフイメージ(物語)にこだわるとは?

- 自我にこだわる → その瞬間の感情や出来事にとらわれる状態

- セルフイメージ(物語)にこだわる → 自分の人生や目標という「大きな流れ」で物事を捉える状態

つまり、

「今この瞬間の自分」に執着しすぎず、

「自分の物語の全体像」を大事にする

という考え方です。

自我とセルフイメージ(物語)の違い

- 自我は点

→ 今この瞬間の「感情」や「反応」そのもの

→ 例:「SNSで批判された!ムカつく」「悲しい」 - セルフイメージは線

→ 自分の人生を通した「物語」や「方向性」

→ 例:「自分はこういう人間でありたい」「批判はスルーして、自分のやるべきことに集中する」

具体例で解説

自我にこだわる場合

- SNSで批判された

→ 「許せない!」「自分はダメなんじゃないか」と感情が揺さぶられ、そこに意識が集中する

これは「点」にこだわっている状態です。

→ その場の感情に支配される

セルフイメージにこだわる場合

- SNSで批判された

→ 「自分の物語の中で、この批判は大したことじゃない」

→ 「自分のやりたいことを続けるほうが大事」

批判があっても、

- スルーする

- 冷静に対処する

- 「自分はこういう人間」と信じて行動を続ける

こう考えられると「線」で物事を見られるようになります。

→ 全体の物語を優先し、一時的な感情に振り回されない

まとめ

- 自我にこだわる → 今この瞬間に心がとらわれる「点」の視点

- セルフイメージ(物語)にこだわる → 自分の人生全体の「線」の視点で捉える

SNSなど、他人の評価を受けやすい場面で特に重要なのは、

「自分の物語に集中する」こと

です。

そうすることで、一時的な批判や感情に振り回されず、自分の価値や方向性を保てるようになります。

まとめ|社会的比較理論を知り、SNS疲れから自由になる

社会的比較は人間にとって自然なもの

ここまでお読みいただきありがとうございます!

改めてお伝えしたいのは、

「社会的比較は自然な感情」

ということです。

人は本能的に、

- 自分の立ち位置を知りたい

- 安心したい

- 成長したい

と思う生き物です。

そのため、他人と比べるのはごく自然な心の働きです。

ただ、現代はSNSという便利だけど過酷な世界があり、比較が行きすぎやすいのも事実です。

比較を悪者にしすぎない考え方

社会的比較を完全になくそうとするのではなく、

- 「比較してもいい。でも振り回されすぎない」

- 「比べるなら過去の自分と比べよう」

- 「嫉妬も成長のきっかけになる」

と考えることが大事です。

比較を敵視するよりも、

「うまく付き合う」

という視点を持つ方が、心の負担を減らせます。

SNS時代こそ、自分を守る知識が大事

SNSが当たり前になった今、

- 誰かの人生のキラキラした部分

- 成功体験

- 華やかな日常

が、24時間いつでも目に入ります。

でも忘れないでほしいのは、

SNSは人生の「一部」しか映していない

ということです。

心を守るために今日からできること

SNS疲れを感じたとき、ぜひ以下を意識してみてください。

✅ 比較する相手を「昨日の自分」にする

✅ SNSを見すぎないルールを作る

✅ 自分の価値基準を大切にする

✅ 感情を書き出して整理する

✅ 小さな感謝を毎日見つける

例えば、

「今日は空がきれいだった」

「コーヒーが美味しかった」

そんな些細なことでも、心をホッとさせてくれます。

また、

「私は私のペースでいい」

と、自分に優しい言葉をかけることも大切です。

セルフコンパッションは、SNS時代を生き抜く強力な味方です。

社会的比較理論を知ることで、

- 「比較してしまう自分はダメだ」と責める必要がなくなる

- 比較との付き合い方を自分で選べるようになる

- SNS疲れから少しずつ自由になれる

という大きなメリットがあります。

心の健康を守りながら、楽しくSNSと付き合っていきましょう!