「人はなぜ、他人を見て学ぶのか?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

たとえば、誰かの話し方や行動を知らないうちに真似していたり、

友人や上司の成功を見て「自分にもできるかも」と思ったこと。

この記事では、心理学者アルバート・バンデューラが提唱した社会的認知理論をもとに、

人がどのように学び、変化していくのかをわかりやすく解説します。

内容は以下の通りです。

- 社会的認知理論の基本と考え方

- 学びの3本柱(観察学習・相互決定論・自己効力感)

- 人間関係に活かせる「社会的自己効力感」

- 教育・ビジネス・日常への実践応用

ぜひ最後まで読んでくださいね。

社会的認知理論とは?わかりやすい定義と基本の考え方

社会的認知理論の意味と目的

社会的認知理論(Social Cognitive Theory)とは、

「人は他人の行動を観察し、その結果を見て自分の行動を学ぶ」という考え方をもとにした心理学理論です。

カナダ生まれの心理学者アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)が提唱し、

「学習とは、単に経験からだけでなく“他者を通して学ぶ”ことでも起こる」と説明しました。

この理論の目的は、

人の行動が 環境・個人(思考や感情)・行動 の3つの要素によってどのように形づくられるのかを明らかにすること。

つまり、「なぜ人は見ただけで学べるのか?」「なぜ真似するだけで行動が変わるのか?」を解き明かす理論です。

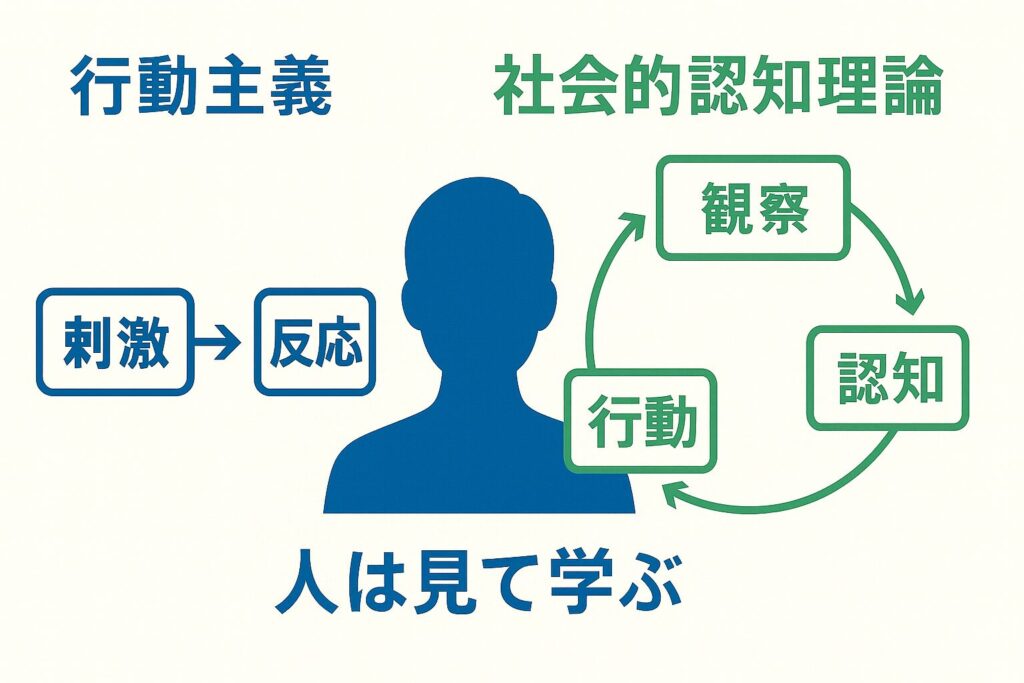

行動主義との違い(刺激と反応だけでは説明できない)

バンデューラは、それまで主流だった行動主義心理学を超える考え方を打ち出しました。

行動主義では「刺激(S)→反応(R)」という単純な因果関係で人の行動を説明します。

しかし、実際の人間は「見た」「考えた」「感じた」という内面的なプロセス(認知)を経て行動します。

たとえば:

- 子どもが親の行動を観察し、「これをやると怒られる」と頭の中で学習する

- 友人が失敗したのを見て、「自分はああならないようにしよう」と思考を介して調整する

このように、社会的認知理論は「人の心の中の理解・判断・模倣」を重視している点で、行動主義とは大きく異なります。

「観察と認知」を重視する学習理論としての特徴

社会的認知理論の最大の特徴は、「観察による学習」=観察学習(observational learning)を重視する点です。

人は、直接体験しなくても他者の行動とその結果を見て学ぶことができます。

たとえば:

- 他の人が上司に褒められるのを見て、「自分もああいう行動を取ろう」と学ぶ(=代理強化)

- SNSで人気投稿を見て、「こういう表現がウケるんだ」と理解する

つまり、私たちは常に社会の中で学び続ける存在です。

バンデューラはこれを、「人は社会的な文脈の中で認知的に学ぶ」と表現しました。

この理論の本質は、

「人は環境に影響されるだけでなく、自分の思考や行動によって環境も変えることができる」

という点にあります。

つまり、学習は「受け身」ではなく、「能動的・相互的」に起こる――これが社会的認知理論の核心です。

📘 まとめポイント

- 人は「他人を観察すること」で学ぶ(=観察学習)

- 行動は「環境」「個人」「行動」の3つの要素が影響し合って決まる

- 刺激と反応だけではなく、“考え・感じ・理解する”という認知プロセスが重要

社会的認知理論を提唱した心理学者バンデューラとは

アルバート・バンデューラの略歴と業績

アルバート・バンデューラ(Albert Bandura, 1925–2021)は、20世紀を代表する心理学者の一人です。

カナダ出身で、アメリカ・スタンフォード大学で長年研究・教育を行いました。

彼の研究は「人がどのように学び、行動を変えるのか」というテーマに一貫しており、

1960年代には行動主義を超える新しい学習理論――社会的学習理論(Social Learning Theory)を提唱しました。

その後、彼は「行動」だけでなく「思考や感情の働き」も含めたより広いモデルへと発展させ、

これを社会的認知理論(Social Cognitive Theory)と名付けました。

バンデューラはこの研究を通して、

「人は単なる刺激に反応する存在ではなく、自分の意思で行動を調整できる主体的な存在である」

という心理学の新しい視点を打ち立てたのです。

社会的学習理論から社会的認知理論への発展

バンデューラの研究は、最初は「人は他人を見て学ぶ」という社会的学習理論から始まりました。

1961年の有名な「ボボ人形実験(Bobo Doll Experiment)」では、

大人が人形を叩く様子を見た子どもが、同じように攻撃的な行動を取ることが確認されました。

この結果から、彼は「観察だけでも行動は学習される」ことを実証しました。

しかし、その後の研究で彼は次のような疑問を抱きます。

「なぜ同じ行動を見ても、真似する人としない人がいるのか?」

この問いに対する答えとして導かれたのが、

「行動は“環境”だけでなく、“個人の考え方や感情”にも左右される」という考え方です。

こうして彼は、社会的学習理論を拡張して「社会的認知理論」を打ち立てました。

ここで重要なのが、“認知(cognitive)”=人の内面的な思考・信念・判断のプロセスを重視したことです。

心理学史の中での位置づけと影響

バンデューラの社会的認知理論は、学習心理学における「第3の潮流」とも言われています。

- 第1の潮流:行動主義心理学(刺激と反応)

- 第2の潮流:認知心理学(思考・記憶・情報処理)

- 第3の潮流:社会的認知理論(社会との関わりを含む“認知的学習”)

彼の理論はその後、さまざまな分野に応用されました。

- 教育心理学:教師のロールモデル行動が生徒に影響する

- 臨床心理学:自己効力感を高めることでうつや不安を軽減

- ビジネス心理学:モチベーションやチーム学習の理論的基盤

さらに、彼は「モラル・ディスエンゲージメント理論(道徳的脱離)」を提唱し、

人が不道徳な行為をどう正当化してしまうかを説明しました。

この研究は、SNS炎上やいじめ問題など、現代社会の心理理解にも活かされています。

📘 まとめポイント

- バンデューラは「他人を観察して学ぶ」という発見から理論を築いた

- 社会的学習理論 → 認知の要素を加えて社会的認知理論へ発展

- 心理学・教育・ビジネス・メンタルヘルスなど幅広い分野に影響を与えた

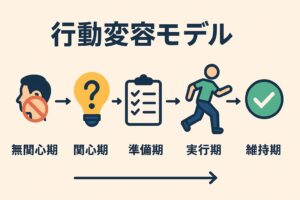

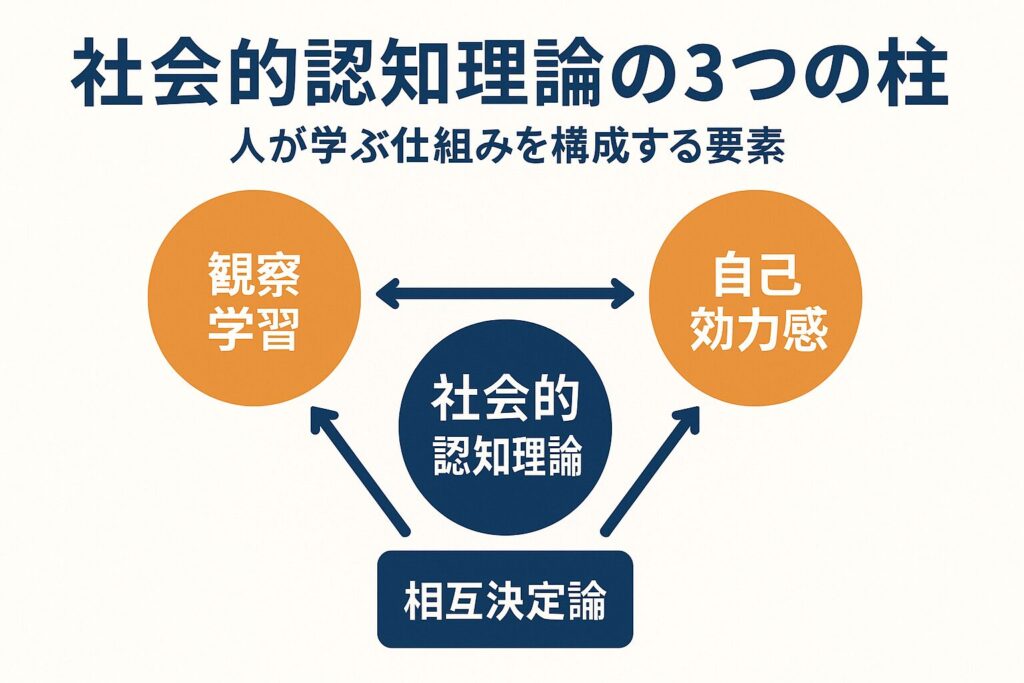

社会的認知理論の3つの柱|人が学ぶ仕組みを構成する要素

社会的認知理論は、バンデューラが提唱した「人は環境・個人・行動の3つが影響し合う存在」という考えを基盤にしています。

その中でも特に重要なのが、次の3つの柱です。

1️⃣ 観察学習(モデリング):他人の行動を見て学ぶ

2️⃣ 相互決定論:環境・行動・個人が互いに影響する

3️⃣ 自己効力感:「自分ならできる」という信念が行動を決める

この3つを理解すれば、「なぜ人は他人から学び、変化できるのか?」という社会的認知理論の核心が見えてきます。

① 観察学習(モデリング)|他人を見て学ぶ仕組み

観察学習(observational learning)とは、

「他人の行動を見て、それを自分の行動に取り入れる」学びのことです。

私たちは日常的にこれを行っています。

- 子どもが親の言葉づかいを真似する

- 新入社員が先輩のプレゼンを見て学ぶ

- SNSで人気投稿のパターンを参考にする

このように、“見て学ぶ”ことは人間の基本的な学習方法です。

バンデューラは、観察学習が起こるためには次の4段階があると説明しています。

(詳しくは次の段落で解説します)

② 相互決定論|行動・個人・環境が影響し合う

社会的認知理論では、人の行動は一方向ではなく、相互作用で決まると考えます。

この考えを「相互決定論(Reciprocal Determinism)」と呼びます。

例えば:

| 要素 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 行動 | 実際の行い | 積極的に話しかける |

| 個人(認知) | 考え・感情・信念 | 「うまく話せそう」と感じる |

| 環境 | 周囲の状況・反応 | 相手の笑顔や反応が良い |

この3つが相互に影響し合いながら循環しているのです。

たとえば、

「自信を持って話す(行動)」→「相手の反応が良くなる(環境)」→「さらに自信がつく(個人)」

というように、良いサイクルが生まれます。

逆に、「失敗するかも」と思うと行動を避け、環境も変わらない。

これが悪循環です。

つまり、行動は環境に左右されるだけでなく、環境を作り出す要素でもあるというのがポイントです。

③ 自己効力感|「自分ならできる」と信じる力

社会的認知理論の中心にあるのが、自己効力感(Self-Efficacy)です。

これは「自分はこの行動を成功させられる」という自信・信念を意味します。

たとえば:

- 「プレゼンもうまくできる気がする」

- 「ダイエットを続けられそう」

こうした“できると思える気持ち”が行動を起こすエネルギーになります。

自己効力感が高い人ほど、

- 挑戦を恐れずに行動できる

- 失敗しても立ち直りが早い

- 長期的な目標を継続しやすい

逆に、自己効力感が低いと、

「どうせ自分には無理だ」と思い込み、行動そのものを避けてしまう傾向があります。

このように、自己効力感は学習・行動・成果すべてを左右する“心理的エンジン”なのです。

📘 まとめポイント

- 社会的認知理論の3本柱:観察学習・相互決定論・自己効力感

- 人は「他人を見て学び」「環境に影響され」「自分の信念で行動する」

- 学習は一方向ではなく、社会・思考・行動の循環プロセスとして理解される

観察学習の4段階モデル|人が行動を真似して学ぶプロセス

人は他人の行動を見ただけで「自分もやってみよう」と思い、行動を学ぶことがあります。

この観察による学びの仕組みを、バンデューラは「観察学習(Observational Learning)」と呼び、

そのプロセスを4つの段階に整理しました。

以下のステップを理解すると、「なぜ真似したくなるのか」「どんなときに学習が定着するのか」が見えてきます。

① 注意(Attention)|モデルの行動に注目する

学びの第一歩は、「誰の行動に注意を向けるか」です。

人は、

- 魅力的で尊敬できる人

- 自分に似ている人

- 成功している人

こうした“モデル(模範となる存在)”に注目しやすい傾向があります。

たとえば、

新人が優秀な先輩の話し方を真似したり、

SNSでフォロワーの多い人の行動パターンを観察するのはこの段階です。

つまり、最初に「この人のようになりたい」と関心を向けることが、学習の出発点になります。

② 記憶(Retention)|行動を心に刻む

次に大切なのは、「見た行動を頭の中に残すこと」です。

ただ見ただけでは、行動はすぐに忘れます。

記憶に残すためには、次のような工夫が効果的です。

- 自分の言葉でまとめる(例:「あの人の話し方はゆっくりで安心感がある」)

- 実際にイメージトレーニングを行う

- 行動の目的や結果をセットで覚える

このように「行動+背景+結果」をセットで理解することで、模倣の精度が上がるのです。

③ 再生(Reproduction)|実際に行動してみる

観察した行動を、自分で再現する段階です。

ここで重要なのは、「うまく真似できなくてもいい」という点。

最初は不器用でも、繰り返すうちに精度が上がります。

たとえば、プレゼンを見て「同じ間の取り方を試してみよう」と練習したり、

営業で上司のトーンや表情を意識的に取り入れるのもこの段階。

行動してみることで、“見る”が“身につく”に変わるのです。

④ 動機づけ(Motivation)|結果によって強化される

最後の段階は、「続けるかどうかを決める心の報酬」です。

バンデューラは、ここで重要になるのが代理強化(Vicarious Reinforcement)だと説明しました。

つまり、「他人が褒められた・成功した」のを見て、自分も同じ行動を取りたくなる心理です。

- 同僚が上司に「助かったよ」と感謝されているのを見る

- SNSである投稿が多くの“いいね”を集めているのを見る

これが代理強化の力で、私たちの「行動したい意欲」を高める仕組みです。

逆に、他人が失敗して叱られるのを見ると、その行動を避ける――これを代理罰(Vicarious Punishment)と呼びます。

このように、人は自分の経験だけでなく、他人の結果からも学ぶ存在なのです。

📘 まとめポイント

- 観察学習は「注意 → 記憶 → 再生 → 動機づけ」の4段階で起こる

- 他人の成功や失敗を見て「自分も/自分はやめよう」と学習している

- 観察学習は、人間の社会的な学びの基本構造であり、教育・SNS・職場などあらゆる場面で機能している

自己効力感とは?行動を左右する「できると思える力」

自己効力感の定義と重要性

自己効力感(Self-Efficacy)とは、

「自分はこの行動をうまく実行できる」という自信や信念のことを指します。

これは単なる“自尊心”とは違い、

「自分には価値がある」と思う感情ではなく、

「この場面で具体的にうまくやれる」という状況的な確信です。

たとえば、

- 「今日のプレゼンは落ち着いて話せそう」

- 「毎日10分なら運動を続けられる」

こうした“できると思える感覚”が、実際の行動を決定づけます。

バンデューラは、「人は行動能力そのものよりも、自分の能力をどう信じているかによって行動が変わる」と述べました。

つまり、自己効力感は行動の出発点です。

4つの形成要因(成功体験・代理経験・言葉・感情状態)

バンデューラは、自己効力感が高まる4つの要因を挙げています。

| 要因 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 成功体験 | 過去の成功が「自分にもできる」という確信をつくる | 小さな目標を達成した経験、試験に合格した体験など |

| ② 代理経験 | 他人の成功を見て「自分にもできそう」と感じる | 同僚が成果を出す、友人が目標を達成する姿を見る |

| ③ 言語的説得 | 励ましや期待の言葉で自信が強化される | 「君ならできる」「その方法いいね」と言われる |

| ④ 生理的・情動的状態 | 緊張や不安の少なさ、落ち着いた気持ち | 深呼吸・リラクゼーションで集中力が上がる |

この4つをうまく活かすことで、自己効力感を段階的に高めることができます。

特に重要なのは、「成功体験」を積み重ねること。

たとえ小さな成功でも、「やってみたらできた」という実感が次の行動を後押しします。

自己効力感が高い人・低い人の特徴

自己効力感の違いは、行動パターンや考え方に大きく影響します。

| 比較軸 | 自己効力感が高い人 | 自己効力感が低い人 |

|---|---|---|

| 挑戦への姿勢 | 新しいことにも前向きに挑戦 | 失敗を恐れて行動しない |

| 困難への反応 | 問題を解決しようとする | 落ち込みやすく諦めやすい |

| 感情コントロール | 冷静に対処できる | 焦りや不安で行動が止まる |

| 他人の成功 | モチベーションになる | 劣等感を感じやすい |

つまり、自己効力感の高い人ほど、行動→成功→さらなる自信という好循環を生み出せます。

自己効力感を高める方法と実践例

自己効力感は生まれつきの性格ではなく、後天的に高めることができます。

効果的な方法をいくつか紹介します。

① 小さな成功体験を積む

- 「10分だけ勉強」「1行だけ日記」などハードルを下げて始める

- 達成の積み重ねが「できた」という感覚を強化する

② モデル(ロールモデル)を見つける

- 自分に似た境遇の人が成功している事例を見る

- 「あの人でもできたのだから、自分にもできる」と感じやすくなる

③ 言葉と環境を変える

- 否定的な言葉を避け、肯定的な言葉を意識的に使う

- 応援してくれる仲間・環境を選ぶ

④ 感情を整える

- 呼吸法・マインドフルネス・軽い運動などで心身をリラックスさせる

- 「焦っている自分を落ち着かせる力」も自己効力感を支える要素

📘 まとめポイント

- 自己効力感=「自分ならできる」という信念

- 成功体験・他人の成功・励まし・落ち着きが支えになる

- 自己効力感は、行動のエネルギー源であり、変化の第一歩を踏み出す鍵

社会的自己効力感(Social Self-Efficacy)とは?対人関係の自信を育てる心理学

社会的自己効力感の意味と基本的な考え方

社会的自己効力感(Social Self-Efficacy)とは、

「人との関係の中で、自分はうまくやれる」という対人スキルに関する自信を意味します。

一般的な自己効力感が「行動の成功」に対する自信だとすれば、

社会的自己効力感は「人と関わることの成功」に対する自信です。

たとえば、

- 初対面の人に「ちゃんと話しかけられる」と思える

- 会話が途切れても「なんとかなる」と信じられる

- 意見が違っても「相手を尊重して伝えられる」と感じる

このように、社会的自己効力感が高い人は人間関係の中でも安心感を保ちやすいのが特徴です。

一方で、この感覚が低いと「自分は人とうまく話せない」「嫌われるかもしれない」と不安が強くなり、対人恐怖につながることもあります。

一般的な自己効力感との違い(「行動」ではなく「人間関係」に焦点)

| 項目 | 自己効力感 | 社会的自己効力感 |

|---|---|---|

| 対象 | 行動の実行・達成 | 対人関係・コミュニケーション |

| 目的 | 目標を達成する力 | 人と良好に関わる力 |

| 例 | 「プレゼンをうまくできる」 | 「人前で落ち着いて話せる」 |

| 鍵となる心理 | 自信・挑戦心 | 安心感・信頼感 |

このように、社会的自己効力感は「人と関わる不安をコントロールできる力」といえます。

そのため、コミュニケーションが苦手な人や、人間関係で緊張しやすい人ほど、この概念を理解することで生きやすくなります。

社会的自己効力感を高める方法

バンデューラの理論を応用すると、社会的自己効力感も次の4つの方法で高められます。

① 小さな成功体験を積む(成功体験)

- 簡単な会話から始める(挨拶・天気の話など)

- 「思ったよりうまくできた」という感覚を積み重ねる

② 他人の成功を見る(代理経験)

- コミュニケーションが得意な人の話し方を観察する

- 「完璧でなくても会話は成立する」と学ぶ

③ 励ましやフィードバックを受け取る(言語的説得)

- 信頼できる人から「話しやすいね」と言われると自信が増す

- ネガティブな自己評価を修正しやすくなる

④ 心身を整える(情動的安定)

- 緊張を「悪いもの」と思わず、「自然な反応」と受け止める

- 呼吸・軽いストレッチで落ち着きを取り戻す

これらの積み重ねによって、「人とうまく関われる」という自己信頼感が形成されていきます。

応用領域|コミュニケーション教育・対人恐怖・人間関係トレーニング

社会的自己効力感は、教育・ビジネス・メンタルヘルスの分野でも注目されています。

- 教育:子どもや学生が友人関係を築く力を育むプログラムに活用

- 職場:チーム内の信頼関係やリーダーの対話力向上に応用

- 臨床心理:対人恐怖や社交不安障害の改善トレーニングに活用

特に、心理療法の一種である認知行動療法(CBT)では、

「小さな成功体験を通して社会的自己効力感を取り戻す」ことが、回復のステップとして重視されています。

社会的自己効力感は、単なる“人付き合いの得意・不得意”ではなく、

「他者と関わる自分を信じられる力」として、幸福感や人生の満足度にも深く関わっています。

📘 まとめポイント

- 社会的自己効力感=人間関係で「自分はうまくやれる」と思える力

- 一般的な自己効力感との違いは、「行動」よりも「関係性」に焦点を置く点

- 小さな成功・他人の成功・励まし・リラックスで高められる

- 教育・ビジネス・心理支援など、多くの場面で活用できる実践的な概念

社会的認知理論の応用例|教育・ビジネス・日常生活での活かし方

社会的認知理論は、単なる心理学の理論にとどまらず、

教育・ビジネス・人間関係・自己成長といったあらゆる分野で応用されています。

この理論の魅力は、「人の行動が環境・思考・行動の相互作用で変えられる」という点にあります。

つまり、どんな場面でも「良いモデルと良い体験を設計すれば、人は変わる」という実践的な教えなのです。

教育現場での応用(ロールモデル教育・模範行動の提示)

教育分野では、社会的認知理論は「モデリング(模範学習)」として活用されています。

教師や保護者の行動が、子どもたちの学びや価値観に直接影響を与えるからです。

例:

- 教師が失敗を恐れず挑戦する姿を見せることで、生徒も挑戦を恐れなくなる

- クラスの中で「努力する姿勢」が評価されると、他の生徒もそれを真似し始める

- 「ほめる」「認める」などの行動が代理強化となり、ポジティブな学級文化を作る

このように、教育現場では「行動で教える」ことが非常に重要です。

言葉よりも「見せる教育」=観察学習が、長期的な行動変容を促します。

職場・リーダーシップへの応用(代理経験と称賛の設計)

ビジネスの世界でも、社会的認知理論の考え方はリーダーシップやマネジメントに活かされています。

人のモチベーションは、外的な報酬だけでなく、他人の成功を見る「代理経験」や、評価される環境によっても高まります。

実践例:

- 上司が「挑戦する姿勢」や「失敗を受け止める態度」を見せる

- チーム内で成果を共有し、「あの人の方法が良かった」と称賛する

- フィードバックを通して「できる感覚(自己効力感)」を高める

これにより、職場全体の自己効力感が上がり、「自分たちならできる」という集団的信頼感(集団効力感)が育まれます。

この理論は、チームビルディング・教育型リーダーシップ・評価制度設計にも応用可能です。

自己成長や習慣化への応用(「やればできる」の再構築)

社会的認知理論は、個人の行動変化にも役立ちます。

特に、新しい習慣を身につけたい人・やる気を持続させたい人にとって非常に実用的です。

活用のステップ:

- 良いモデルを観察する

自分が目指す行動をしている人を観察する(例:勉強・運動・仕事の習慣) - 小さな成功を積み重ねる

小さな行動から始めて「できた」を繰り返す - 励ましの環境をつくる

SNS・仲間・メンターから肯定的なフィードバックをもらう - 行動と感情をリンクさせる

「できた」→「嬉しい」→「もっとやりたい」というサイクルを強化する

このプロセスは、バンデューラの提唱した自己効力感の高め方そのものです。

「他人の成功」から刺激を受け、「自分の成功」で確信を持つ。

この流れが続くと、やる気は自然と安定します。

📘 まとめポイント

- 教育では「見せる行動」が効果的な教え方

- ビジネスでは「称賛・共有」がチームの効力感を育てる

- 日常生活では「他人から学び、自分で確信を持つ」ことが変化のポイント

- 社会的認知理論は、「人が変わるプロセスの設計図」として応用できる

社会的認知理論と他の心理学理論との違い

社会的認知理論は、バンデューラによって「行動・思考・社会的要因をすべて含めて人を理解する理論」として生まれました。

では、他の心理学理論とどのように違うのでしょうか?

ここでは、特に混同されやすい3つの理論――行動主義心理学・認知心理学・自己啓発理論――との違いを整理します。

行動主義との違い|報酬ではなく「認知」がポイント

行動主義心理学(スキナーなど)は、「刺激 → 反応 → 強化」という一方向的なメカニズムで人の行動を説明します。

つまり、「報酬を与えれば行動が増える」「罰を与えれば減る」といった、外的な操作に重点を置いた考え方です。

しかし、バンデューラはこの立場を超えて、次のように主張しました。

「人は単なる反応する存在ではなく、自分で考えて選択する存在である。」

たとえば、同じ報酬を見ても「やりたい」と思う人もいれば、「やらされている」と感じてやる気を失う人もいます。

この差を生むのが、認知(=自分の考え方・解釈)です。

つまり社会的認知理論は、行動主義が見落としていた“心の働き”を取り入れた理論なのです。

認知心理学との違い|「社会的要因」を含む点が特徴

認知心理学は、「人がどう考え、どう記憶し、どう理解するか」を中心に研究する分野です。

情報処理の観点から「人の頭の中」を分析するのが特徴です。

しかし、社会的認知理論はそこに“社会的文脈”を組み合わせます。

つまり、「考え方」だけでなく「他人の行動・社会の影響・文化的要因」まで考慮します。

たとえば:

- SNSで他人の成功を見ると「自分もできる」と思う(代理経験)

- 周囲の反応が行動を強化する(社会的強化)

- 職場の雰囲気がモチベーションに影響する(環境要因)

このように、社会的認知理論は「個人の内面+社会の影響の両方を統合した理論」なのです。

自己啓発理論との違い|根拠ある行動変容モデルであること

自己啓発ではよく「信じれば夢は叶う」「思考は現実化する」といったメッセージが語られます。

これらは一見、自己効力感に似ていますが、決定的に異なるのは「科学的根拠の有無」です。

社会的認知理論は、

- 行動観察や実験(例:ボボ人形実験)

- 心理測定(自己効力感スケール)

- 教育・医療現場での実証研究

など、実験データと実践的応用に基づいて構築された理論です。

一方、自己啓発は「信念やマインドセット」に焦点を当てる傾向が強く、

実証性よりも個人の体験や感情的説得に依存しています。

つまり、社会的認知理論は「科学的に裏づけされた“行動変化の仕組み”」を提示しているのです。

心理学では、バンデューラの理論をもとに

「自分はうまくできる」という感覚を測定するための質問項目をまとめたものがあり、

それを自己効力感スケール(Self-Efficacy Scale)と呼びます。

📘 まとめポイント

- 行動主義との違い:刺激と反応だけでなく、人の考え方(認知)を重視

- 認知心理学との違い:社会的影響を組み込んだ総合モデル

- 自己啓発との違い:科学的根拠と実証研究に基づく再現性の高い理論

社会的認知理論は、心理学の中でも「最も実践的で再現性のある行動理論」とされ、

教育、企業研修、カウンセリングなどで広く応用されています。

まとめ|社会的認知理論を理解すれば“人の行動”が見えてくる

社会的認知理論は、「人は他人を通して学び、自分の考えを通して変わり、環境を通して成長する」という、

人間の学習と行動の全体像を説明する理論です。

ここまで見てきたように、この理論の核となる要素は3つでした。

この記事の要点まとめ(観察・相互作用・効力感)

| キー概念 | 意味 | ポイント |

|---|---|---|

| 観察学習(モデリング) | 他人の行動を見て学ぶ | 「見ること」が学びの出発点 |

| 相互決定論 | 行動・環境・個人が影響し合う | 行動が環境を変え、環境が思考を変える |

| 自己効力感 | 「自分ならできる」と信じる力 | 行動の原動力となる心理的エネルギー |

この3つが連動することで、人は新しい行動を身につけ、環境を変え、自分自身を成長させていきます。

そしてこれこそが、社会的認知理論のメッセージ――

「人は変わることができる」という科学的な希望です。

社会的自己効力感がもたらすポジティブな変化

この記事で紹介した「社会的自己効力感」もまた、現代社会で特に重要なテーマです。

SNSや職場など、人との関わりにストレスを感じることが増えた今、

「他人とうまくやっていける」という自信は、単なる社交スキルではなく生きる安心感になります。

- 人と関わる不安をコントロールできる

- 自分らしい表現ができる

- 関係においても失敗を恐れずに行動できる

このような社会的自己効力感の回復は、対人関係の満足度だけでなく、

メンタルヘルスや幸福感の向上にもつながることが研究で示されています。

つまり、「他人とうまくやれる」という感覚は、

「自分を信じて行動できる力」と同じくらい大切な“自己信頼”なのです。

「見ることが、学ぶこと。」──現代にも通じる学びの本質

バンデューラが伝えたのは、「人は見て学び、信じて行動し、社会の中で成長する」という普遍的な原理です。

これは学校教育やビジネスだけでなく、SNS時代の今にも当てはまります。

私たちは、日々他人の行動や言葉を見て、無意識のうちに自分を形づくっているのです。

だからこそ――

- 良いモデルを選ぶこと(誰を見るか)

- 小さな成功を積むこと(自分を信じる)

- 支え合える環境をつくること(社会を整える)

この3つを意識することで、私たちはより健全に、前向きに成長していけます。

📘 まとめポイント

- 社会的認知理論は「見る」「信じる」「関わる」で人の変化を説明する理論

- 自己効力感は行動を支える土台、社会的自己効力感は人間関係を支える土台

- 「人は他人を通して成長する」――それが学びの本質