「つい自分に厳しい言葉をかけてしまう」「失敗したとき、頭の中で自分を責めてしまう」──そんな経験はありませんか?

実はそれ、心理学でいうセルフトーク(self-talk)=自分との会話が原因かもしれません。

セルフトークは、私たちの思考・感情・行動を左右する“内なる言葉”。

その使い方を少し変えるだけで、気持ちが軽くなり、行動力や集中力まで変わっていきます。

この記事では、

- セルフトークの心理学的な意味と効果

- ネガティブ思考を変える3ステップ

- すぐ使えるセルフトークの実践例

- 習慣化のコツと注意点

をわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

セルフトークとは?|心理学でいう“自分との会話”の意味

私たちは一日の中で、無意識のうちに自分自身とたくさんの会話をしています。

たとえば――

「またミスした…」「まあ大丈夫、次は気をつけよう」

このような心の中のつぶやきが、まさにセルフトーク(self-talk)=自己対話です。

セルフトークの基本定義と語源

セルフトーク(self-talk)とは、直訳すると「自分自身との会話」。

心理学では、思考や感情を言葉として自分に投げかけるプロセスを指します。

たとえば、

- うまくいかなかった時に「やっぱり自分はダメだ」と言うのか、

- それとも「今回は学びになった」と言うのか。

このたった一言の違いが、感情の方向を大きく変えます。

人は1日に数万回の思考をしており、その多くがセルフトークの形で現れます。

つまり、私たちは「常に自分と話している存在」なのです。

思考と感情をつなぐ「内なる言葉」

心理学者レフ・ヴィゴツキーは、思考の源には「内言(inner speech)」があると述べました。

これは、声に出さない心の中の言葉のことで、私たちの感情や行動を密かにコントロールしています。

たとえば、

- 「もう無理だ」と思えば、体も萎縮し、やる気が下がる。

- 「あと少し頑張ろう」と思えば、集中力が戻ってくる。

つまり、セルフトークは思考と感情の橋渡し役。

感情を整えるには、まず「どんな言葉を自分にかけているか」に気づくことが第一歩です。

セルフトークと自己暗示・アファメーションの違い

セルフトークは、アファメーションや自己暗示よりも広い概念です。

「意識的な自己対話」全般を指し、ポジティブにもネガティブにも使われます。

- セルフトーク:日常的な思考の言葉づかい(例:「どうしよう」「できそう」)

- アファメーション/自己暗示:意図的に自分を導く言葉(例:「私は落ち着いている」「私は成長している」)

つまり、

自己暗示・アファメーションは「意識的に作るセルフトーク」

と考えると、体系的に整理できます。

なぜセルフトークが大切なのか?|脳と感情に与える心理的効果

「どうせ自分なんて」「失敗したら恥ずかしい」

そんな言葉を自分に投げかけたあと、気分が沈んだ経験はありませんか?

実はそれ、偶然ではなく脳の働きによるものです。

セルフトークは、感情・行動・集中力など、私たちの心理機能に直接的な影響を与えています。

ここでは、その心理学的メカニズムをわかりやすく解説します。

思考は言葉に影響される|内的言語の役割(ヴィゴツキー理論)

心理学者レフ・ヴィゴツキーは、「言葉は思考の道具である」と述べました。

子どもは、考えるときに最初から頭の中だけで考えられるわけではありません。

思考の整理や行動の確認のために、「こっちにしよう」「間違えた」など、声に出して自分に話しかけることが多く見られます。

このように言葉を外に出すことを「外言」といいます。

✅ 「外言」は“他人に伝えるための言葉”と“自分に向けて声に出す言葉”の両方を含みます。

ただし、ヴィゴツキーの理論で問題になるのは後者、つまり「自分に向けた外言(私語的外言)」です。

「自分に向けた外言(私語的外言)」は私語(private speech)とも呼ばれます。

成長するにつれて、言葉を声に出さなくても頭の中で整理できるようになり、

その“声に出す思考”が徐々に心の中へ取り込まれていきます。

こうして、外に出していた言葉が内言(inner speech)として、

声に出さずに考える形へと発達していくのです。

※これはあくまで一般的な発達の流れを示したもので、すべての思考が声に出されるわけではありません。子どもによって外言と内言の使い方には個人差があります。

この内言こそが、現代でいうセルフトークです。

- 「できるかも」と思えば行動が前向きになり、

- 「無理だ」と思えば行動を止めてしまう。

思考は、言葉だけでなくイメージや感覚、数字などの“心の中の表現”からできています。

その中でも、言葉は「意味づけ」や「感情の整理」に深く関わる要素です。

だからこそ、ポジティブでもネガティブでも、使う言葉しだいで、脳が“現実のとらえ方”を変えてしまうことがあるのです。

言語発達における3つの段階(ヴィゴツキー理論)

| 区分 | 呼称(英語) | 主な特徴 | 対象 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| ① 外言(external speech / social speech) | 社会的外言 | 他者とのコミュニケーションに使う言葉。発話の目的は伝達。 | 他人 | 「ママ、見て!」「それ取って!」 |

| ② 私語(private speech) | 自己指示的外言(=外言の一部) | 自分の行動を助けるために声に出す言葉。思考の外化。 | 自分 | 「ここに置こう」「あ、違う!」 |

| ③ 内言(inner speech) | 内的言語 | 声に出さず、心の中で使う言葉。思考のための言葉。 | 自分(内面) | (頭の中で考える) |

自己効力感(バンデューラ理論)との関係:言葉が行動を導く

社会心理学者アルバート・バンデューラは、「自己効力感(self-efficacy)」という概念を提唱しました。

これは、「自分にはできる」という感覚のこと。

セルフトークはこの自己効力感を高めたり、下げたりする決定要因になります。

たとえば、

- 「やってみよう」→チャレンジ行動を促す

- 「どうせ無理」→行動を止めてしまう

このように、セルフトークは行動の起動スイッチ。

言葉を変えることで、「できない自分」から「挑戦する自分」へと心を切り替えられます。

ネガティブセルフトークがストレス・不安を増やす理由

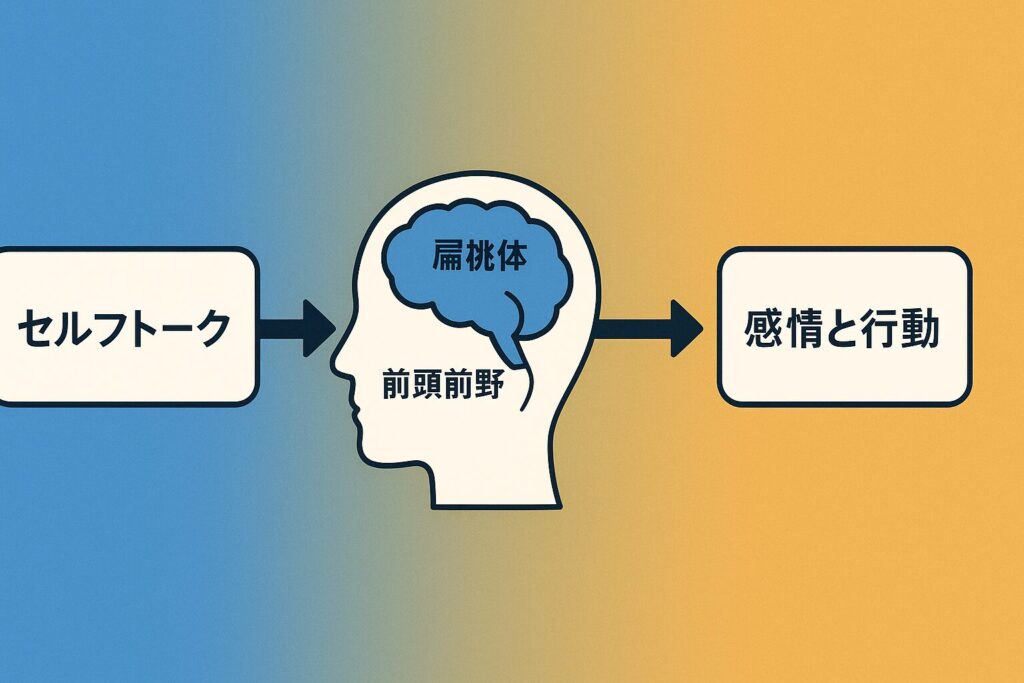

ネガティブなセルフトークは、脳の扁桃体(へんとうたい)を刺激し、「危険・恐怖・不安」の反応を強めます。

たとえば、「うまくいかなかったらどうしよう」と考えるたびに、脳は実際の脅威があるかのように反応し、ストレスホルモン(コルチゾール)を放出します。

その結果、

- 集中できない

- 判断力が鈍る

- 自己否定が強まる

という悪循環に陥ります。

つまり、ネガティブセルフトークは脳を“危険モード”にするのです。

ポジティブセルフトークが回復力や集中力を高めるメカニズム

反対に、前向きなセルフトークは脳を「安全モード」へ切り替えます。

「大丈夫」「落ち着いて」「できることからやろう」

こうした言葉は、安心や自信を司る前頭前野を活性化し、冷静な判断を取り戻させます。

脳科学的にも、ポジティブな言葉をかけるとセロトニンやドーパミンといった幸福ホルモンが分泌され、回復力(レジリエンス)が上がることが確認されています。

ポジティブセルフトークの“光と影”

| 側面 | メリット | デメリット(注意点) |

|---|---|---|

| 🔹 適度なポジティブセルフトーク | 安心感・集中力・行動意欲を高める | — |

| 🔸 過度なポジティブセルフトーク | 不安を抑えすぎて、危機察知力が低下する | 「根拠のない自信」「現実逃避」になりやすい |

- ✅ 建設的:「今の自分にできることをやってみよう」

→ 行動に向かう“現実的ポジティブ” - ⚠️ 危険:「絶対にうまくいく!」「大丈夫、根性でなんとかなる!」

→ 根拠のない“過信型ポジティブ”

心理学的背景

研究では、「非現実的な楽観主義(unrealistic optimism)」が、

・リスク判断を誤らせる

・準備や改善を怠る

といった行動上の問題を生むことが指摘されています。

一方で、「現実的楽観主義(realistic optimism)」──

つまり「現実を認めたうえで前向きに考える姿勢」──は、

ストレス耐性・問題解決力・集中力を高めるとされています。

💡まとめ

セルフトークは、単なる「心のつぶやき」ではなく、

脳の働きを左右する心理的スイッチです。

ネガティブな言葉は脳を緊張モードにし、

ポジティブな言葉は脳を安心モードに戻す。

心理学で説明されるセルフトークの理論モデルまとめ

セルフトークは単なる「気持ちの持ちよう」ではありません。

心理学では、複数の理論が「なぜ言葉が心に影響するのか」を明確に説明しています。

ここでは、代表的な5つの心理学モデルを通して、セルフトークの構造とその意味を整理していきましょう。

内的言語理論(ヴィゴツキー)|思考は言葉の進化形

心理学者レフ・ヴィゴツキーは、「言葉は思考の道具」と考えました。

子どもは最初、声に出して考えます(外言)──「これどうしよう?」「ここを動かそう」。

やがてそれが内言(inner speech)となり、頭の中での会話へと進化します。

つまり、私たちの思考とは「静かなセルフトーク」なのです。

この理論は、セルフトークが感情や行動に影響を与えることを示しています。

認知行動療法(CBT)|感情を変えるのは出来事ではなく「言葉」

認知行動療法(CBT)では、

「人の感情を決めるのは出来事そのものではなく、それをどう解釈するか(セルフトーク)である」

と考えます。

たとえば、

- 失敗 → 「終わった…」と考えれば落ち込み、

- 失敗 → 「学びになった」と考えれば前進できる。

このように、セルフトークが感情を作り出すという考え方は、ストレスケアやメンタル改善の基本でもあります。

対話的自己理論(ハーミンズ)|心の中には“複数の声”が存在する

心理学者ヒューバート・ハーミンズの「対話的自己理論(Dialogical Self Theory)」では、

人の心は一人の声ではなく、複数の“内なる登場人物”の対話によって構成されるとされています。

たとえば、

- 「挑戦したい自分」

- 「失敗を恐れる自分」

- 「周囲の期待に応えたい自分」

これらの“声”が日々、心の中で会話しています。

この理論に基づけば、セルフトークは内なる社会の会話であり、どの声を尊重するかが行動を決めるのです。

内的家族システム(IFS)|心の中の“パーツたち”との会話

IFS(Internal Family Systems)理論は、

私たちの心は“複数のパーツ(部分人格)”でできていると考えます。

たとえば、

- マネージャー:失敗を防ごうとする声

- ファイアーファイター:苦痛を避けようと衝動的に動く声

- エグザイル:過去の傷を抱えた、痛みを持つ声

ネガティブなセルフトークも、実は「自分を守ろう」とするパーツの働きです。

IFSでは、それらの声を排除せず、理解と対話によって統合することを重視します。

これが「セルフトーク=内なる家族との対話」という現代的な視点です。

内なる批判者(Inner Critic)|自分を責める声の心理構造

誰の心にも、「なんでこんなこともできないの?」「また失敗した…」と責める声があります。

これが内なる批判者(Inner Critic)と呼ばれるものです。

心理的には、この声は「自分を守るため」に生まれたもの。

過去に怒られたり失敗したりした経験をもとに、同じ痛みを避けようと警告しているのです。

IFSの視点では、この批判者も“悪者ではなく、過保護な守護者”。

「ありがとう、でも今は大丈夫」とセルフトークで優しく返すことが、心を整えるきっかけになります。

💡まとめ

| 理論 | 内容 | セルフトークとの関係 |

|---|---|---|

| ヴィゴツキー理論 | 思考は言葉の内面化 | 内なる言葉が感情をつくる |

| 認知行動療法(CBT) | 解釈が感情を決める | 言葉を変えると感情が変わる |

| 対話的自己理論 | 心は多声的な社会 | 内なる“登場人物”の対話 |

| 内的家族システム(IFS) | パーツ同士の関係性 | ネガティブな声も理解する |

| 内なる批判者 | 自己否定の源 | 批判の意図を受け止めて癒す |

これらの理論は共通して、

「セルフトークで大切なことは、心の中の声との関係性を整える行為である」

ということを示しています。

ネガティブセルフトークを変える3つのステップ

「どうせ無理」「また失敗するかも」「自分なんて価値がない」

──そんな言葉がふと浮かんでくること、ありませんか?

それは、脳が危険を避けようとしているサインです。

しかし、その言葉に引きずられると、行動も気分もどんどん落ち込んでしまいます。

ここでは、心理学的に効果が実証されている「ネガティブセルフトークを変える3つのステップ」を紹介します。

ステップ①「気づく」:今、どんな言葉を自分にかけているかを観察する

まず最初に大切なのは、「気づく」こと。

多くの人は、ネガティブなセルフトークを無意識に繰り返しています。

たとえば、

- うまくいかないとき → 「なんで自分はダメなんだろう」

- ミスしたとき → 「最悪、もう終わりだ」

こうした自動的な思考は、心理学では自動思考(automatic thoughts)と呼ばれます。

それを止めるのではなく、まずは「今、自分はこんな言葉を使ってるんだ」と観察するだけでOK。

📓おすすめ方法:

- 夜寝る前に、今日のセルフトークを1〜2行書き出す(セルフトーク日記)

- “気づく力”がつくと、次のステップに自然に進めます。

ステップ②「距離を取る」:第三者視点で“自分の名前”で呼ぶ(E.クロス研究)

心理学者イーサン・クロス(Ethan Kross)の研究によると、

「私は大丈夫」よりも、「◯◯(自分の名前)は大丈夫」と呼びかけるほうが、

ストレスや不安が減り、冷静な判断ができると言われています。

これは距離化セルフトーク(distanced self-talk)と呼ばれる方法です。

つまり、「私」という主観を一度外に出し、自分を俯瞰することで感情の嵐に飲まれにくくなる。

たとえば:

- 「なんでこんなに緊張してるの?」 → 「◯◯は今、大事な場面だから緊張してるだけだ」

- 「ミスした自分が嫌い」 → 「◯◯は悔しい気持ちを大切にしてるんだね」

名前を使うことで、“心の中の他者”と話しているように感じ、思考が落ち着いていきます。

ステップ③「言い換える」:事実ベースで優しい表現に変える

最後は、セルフトークの「質」を変えるステップです。

ネガティブな言葉を、根拠のある・現実的で・優しい言葉に言い換えます。

ポイントは「嘘のポジティブ」にしないこと。

無理やり「私は最高!」と言っても、脳は違和感を覚えて逆効果になる場合があります。

💬たとえば:

| ネガティブセルフトーク | 優しい言い換え例 |

|---|---|

| 「失敗した、最悪」 | 「うまくいかなかったけど、原因は見えた」 |

| 「自分は向いてない」 | 「今はうまくいってないけど、練習すれば慣れる」 |

| 「何をやってもダメだ」 | 「今の方法が合ってないだけかもしれない」 |

このように、言葉を少し変えるだけで脳は「安全」と判断し、

前頭前野(思考の司令塔)が再び働き始めます。

💡まとめ:気づく → 距離を取る → 言い換える

1️⃣ 気づく:無意識のセルフトークに気づく

2️⃣ 距離を取る:第三者視点で客観的になる

3️⃣ 言い換える:事実をもとに、優しい表現へ変える

この3ステップを習慣化すると、ネガティブ思考のループから抜け出せます。

そして「セルフトークに振り回される人」から「セルフトークを使いこなす人」へと変わっていけるでしょう。

実践例でわかる!効果的なセルフトークの使い方

理論を理解したら、次は実践です。

セルフトークは「意識して使う」ことで、はじめて効果を発揮します。

ここでは、日常・仕事・スポーツ・感情ケアの4つの場面別に、

すぐ使える言い換えの具体例を紹介します。

どれも「無理にポジティブになる」のではなく、現実を受け入れながら前に進む言葉です。

日常生活編:「失敗した…」→「まだ学べる」に言い換える

たとえば、料理を焦がしたり、仕事で小さなミスをしたりしたとき。

つい「なんでこんなこともできないんだ」と自分を責めてしまう人は多いでしょう。

でも、その言葉を少しだけ変えるだけで、感情の流れは変わります。

💬 言い換え例:

- 「失敗した」→「まだ学べる」

- 「またやっちゃった」→「次はどうすればうまくいく?」

このように失敗を学びに変えるセルフトークは、

心理学的に「成長マインドセット(growth mindset)」を強化し、前向きな行動を促します。

仕事・プレゼン編:「緊張してる」→「集中するための準備」

人前で話すときに感じる緊張。

多くの人は「緊張=悪いこと」と捉えますが、

緊張は、脳と体が集中状態に入る自然なサインです。

そこでおすすめなのが、次のような言い換えです。

💬 言い換え例:

- 「緊張してる」→「集中するための準備ができてきた」

- 「緊張してる」→「集中に変えられる」

- 「緊張してる」→「集中している証拠だ」

これらは「ストレスを挑戦に変える」セルフトークであり、

心理学的には認知再評価理論(Cognitive Reappraisal)に基づいた方法。

プレッシャーを「敵」ではなく「味方」に変える視点です。

スポーツ・パフォーマンス編:「いける」「落ち着いて」など短い言葉で集中を維持

スポーツ心理学では、セルフトークはパフォーマンスを高めるスキルとして扱われています。

自分の動きを整えるために、短いフレーズを使って心をリセットする選手もいます。

💬 代表的なセルフトークの種類:

- 動作確認型(指示型):「リラックス」「フォーム意識」

- 感情高揚型(モチベーション型):「いける」「ここから!」

短く・リズミカルな言葉ほど、脳が即座に反応しやすくなります。

これは、脳が長い文よりもシンプルな合図を行動のトリガーとして認識するためです。

感情ケア編:「今は疲れているだけ」「少し休もう」

落ち込んでいるとき、焦って「元気出さなきゃ」と言い聞かせても、かえって苦しくなることがあります。

そんなときに効果的なのが、「感情を受け入れるセルフトーク」。

💬 言い換え例:

- 「なんでやる気が出ないんだ」→「今は疲れているだけ」

- 「もうダメかも」→「少し休んでから考えよう」

これは、心理学でいう自己受容(self-acceptance)のプロセス。

「ダメな自分を正そう」とするのではなく、「今の自分を理解する」ことで安心感が生まれ、自然と回復していきます。

💡まとめ:言葉を変えると、感じ方も変わる

セルフトークは「自分を励ます言葉」だけではなく、

「感情を整え、行動を導くツール」です。

- 日常では「学び」に変える

- 仕事では「集中」に変える

- スポーツでは「合図」に変える

- 感情ケアでは「受容」に変える

このように場面ごとにセルフトークの目的を使い分けることで、

思考も感情も柔軟にコントロールできるようになります。

セルフトークを習慣化するコツと注意点

セルフトークは、1日だけ意識しても効果は限定的です。

大切なのは、“日常の一部”として定着させること。

ここでは、セルフトークを自然に習慣化するためのコツと、注意すべきポイントを紹介します。

毎日1分「セルフトーク日記」で意識化する

どんなに忙しい人でもできる、おすすめの方法が「セルフトーク日記」。

夜寝る前に、1分だけ今日の自分への言葉を書き出します。

📓 たとえば:

- 「今日はミスしたけど、ちゃんと対応できた」

- 「焦ったけど、落ち着こうとした自分を褒めたい」

ポイントは“評価”ではなく“観察”すること。

どんな言葉を自分にかけていたかを振り返るだけで、

自動的にネガティブ思考に気づく力がつき、セルフトークの質が上がっていきます。

“理想の声”より“現実を受け入れる声”を優先する

セルフトークというと、「前向きでポジティブな言葉を使うこと」と思いがちですが、

無理に明るい言葉で塗りつぶす必要はありません。

本当に効果があるのは、現実を受け入れながら支える言葉です。

💬 たとえば:

- NG:「絶対に成功する!」(現実離れしていて信じられない)

- OK:「不安だけど、今できることをやってみよう」

こうした現実的なセルフトークは、脳が「これは本当だ」と認識し、行動のエネルギーを生み出します。

「理想を信じる」より、「今の自分を認める」ことが、結果的に前向きな行動につながります。

無理なポジティブは逆効果?「感情の否定」を避ける

ポジティブセルフトークは強力ですが、使い方を間違えると逆効果になります。

たとえば、落ち込んでいるときに「大丈夫、大丈夫」と無理に言い聞かせても、

心の奥では「本当は大丈夫じゃない」と感じて、かえって苦しくなることがあります。

心理学的にはこれを感情の否定と呼びます。

セルフトークの目的は「感情を押し込めること」ではなく、

「その感情を理解して落ち着かせること」。

💡おすすめの言葉:

- 「つらいのも当然。よく頑張ってる」

- 「今は疲れてるだけ。少し休もう」

感情を認めると、脳は「安全だ」と判断し、ストレス反応が静まります。

つまり、“優しいセルフトーク”は科学的なメンタルケアなのです。

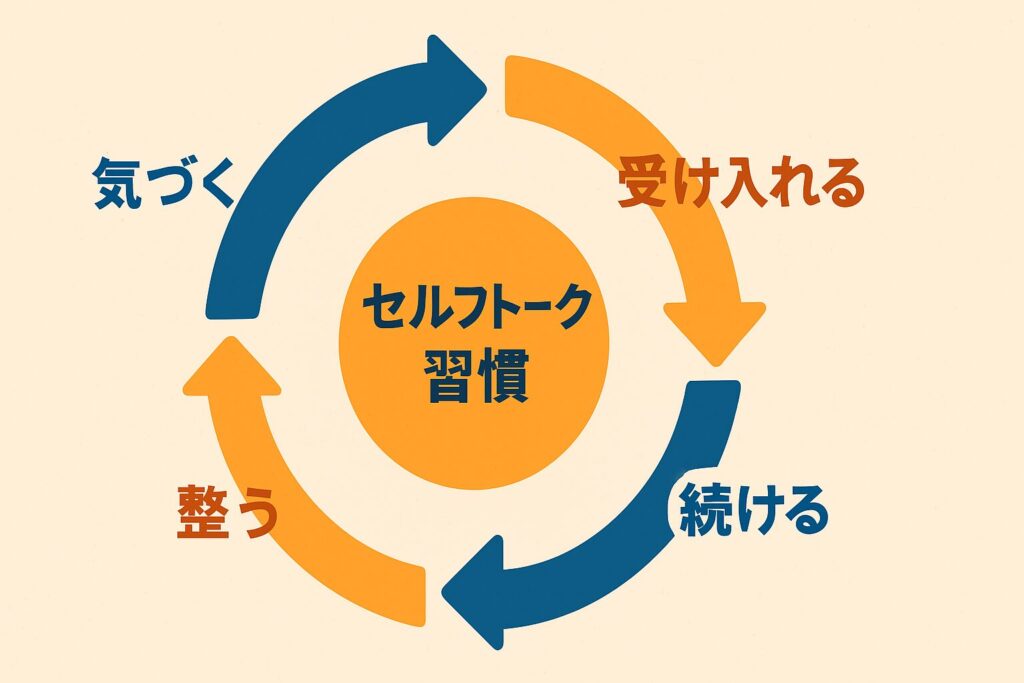

継続するほど「言葉→感情→行動」のサイクルが整う

セルフトークを続けると、少しずつ次のような好循環サイクルが生まれます。

| ステップ | 内容 | 結果 |

|---|---|---|

| 言葉 | 自分への言葉を意識する | ネガティブ思考を減らす |

| 感情 | 落ち着き・安心感が増す | ストレス耐性が上がる |

| 行動 | 行動が前向き・安定する | 成果・人間関係が改善 |

このプロセスを繰り返すことで、

セルフトークは“癖”から“性格”へと変化します。

つまり、「自分を責める人」から「自分を支える人」へ、

自然にシフトしていくのです。

💡まとめ:継続のカギは「優しさ×小さな習慣」

セルフトークを習慣化するポイントは次の3つです。

1️⃣ 自分の内側でどんな会話が起きているかに気づく

2️⃣ 理想よりも“現実を受け入れる”言葉を使う

3️⃣ 感情を否定せず、“優しさ”で受け止める

この3つを続けるだけで、あなたの脳は少しずつ「安心モード」に変わり、

思考も行動も穏やかに整っていきます。

まとめ|セルフトークは“内なる対話の質”で人生が変わる

セルフトークで大切なことは、

自分とどう向き合うかを決める“内なる対話の質”です。

ここまで紹介してきたように、私たちの心の中には

「励ます声」「責める声」「守ろうとする声」など、さまざまな“登場人物”が存在します。

その声たちとどう関わるかが、思考・感情・行動のすべてを左右します。

心の中の会話を変えることが、思考と行動を変える第一歩

行動を変える前に、まず「言葉」を変える。

これは心理学的にも非常に効果的な方法です。

なぜなら、言葉は思考や行動に影響を与えるからです。

- 「できない」→ 脳が“失敗を予測”して動きを止める

- 「やってみよう」→ 脳が“行動の準備”を始める

つまり、「口ぐせを変えること」が、思考を変えることにつながるのです。

批判する声も「守ろうとする意図」がある

心の中で自分を責める“内なる批判者”も、実は敵ではありません。

その声は、過去の失敗や痛みから自分を守ろうとしているパーツなのです。

IFS(内的家族システム)では、

「どんな声にもポジティブな意図がある」と考えます。

たとえば、

- 「また失敗するかも」という声 → 「同じ苦しみを味わいたくない」

- 「完璧にしなきゃ」という声 → 「評価されたい・安心したい」

その意図を理解し、「ありがとう、でも今は大丈夫」と優しく返すことで、

内なる緊張が少しずつほどけていきます。

批判を消すのではなく、批判と共存できる柔らかさこそが、成熟したセルフトークの形です。

セルフトークを整えることは、心理的スキルの一つ

セルフトークの使い方を意識的に整えることは、

自分との関係を築くための心理的スキルとして活かすことができます。

最終的には、セルフトークは自分との信頼関係を深める方法になるのです。

誰かを励ますように、自分にも優しく声をかけることが大切です。

💬 たとえば、こんな言葉をかけてみましょう。

- 「うまくいかなかったけど、よく頑張ったね」

- 「焦らなくていい。今できることを少しずつやろう」

- 「つらい時期かもしれないけど、これも成長の準備かもしれない」

こうした言葉を少しずつ積み重ねるだけでも、心の中に“安心して話せる自分”が育っていきます。

そして、その内なる対話の質が高まるほど、

人との関係や仕事、そして人生そのものの質も変わっていくのです。

💡最終まとめ

| 視点 | 内容 | キーになる心理学 |

|---|---|---|

| 「気づく」 | 今のセルフトークを観察する | 認知行動療法(CBT) |

| 「距離を取る」 | 第三者視点で俯瞰する | 距離化セルフトーク・メタ認知 |

| 「受け入れる」 | 批判も理解して対話する | 対話的自己理論・IFS |

| 「習慣化する」 | 毎日の言葉づかいを整える | 成長マインドセット理論 |