「人間関係がうまくいかないのは、性格のせい?」

そんな疑問を持ったことはありませんか。例えば…

- 相手を信じたいのに、なぜか距離を取ってしまう

- 相手からの反応が遅れると不安になる

- 自分に自信が持てず、人との関係に疲れてしまう

実はこうした傾向には、自己モデル(自分への見方)と他者モデル(他人への見方)という“心の設計図”が深く関わっています。

この記事では、この2つの意味や愛着理論との関係、4つの人間関係パターン、そしてモデルをポジティブに変えるヒントまで分かりやすく解説します。自分のタイプを知ることで、人間関係のストレスを減らし、信頼できる関係を築くきっかけが見つかります。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

自己モデルと他者モデルの基本をわかりやすく解説

人間関係の多くは、「自分をどう見ているか」と「他人をどう見ているか」という、2つの心の設計図によって形作られます。心理学ではこれを「自己モデル」と「他者モデル」と呼びます。

自己モデルとは何か?自分への見方と価値観

自己モデルとは、簡単に言えば「自分に対するイメージや価値観」のことです。

- 自分は価値がある存在だ

- 自分は愛される人間だ

- 自分はダメな人間だ

こうした考え方は、過去の経験や周囲の反応から少しずつ形成されます。

例えば、子どもの頃に親や周囲からたくさん認められた人は「自分には価値がある」というポジティブな自己モデルを持ちやすくなります。逆に、失敗を強く責められる経験が多いと、「自分はダメだ」というネガティブな自己モデルになりやすくなります。

他者モデルとは何か?他人への信頼やイメージ

他者モデルは、「他人とはどういう存在か」という心の地図です。

- 他人は信頼できる

- 他人は自分を裏切る

- 他人は助けてくれる

この見方も、過去の人間関係の経験から生まれます。

例えば、困ったときに助けてくれる人が多い環境で育てば、他者モデルはポジティブになります。逆に、頼っても無視された経験が多ければ、ネガティブな他者モデルが形成され、「人は信じられない」という前提を持ちやすくなります。

自己モデル・他者モデルと内的作業モデルの関係

この自己モデルと他者モデルは、心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した内的作業モデル(Internal Working Model)**の核となる要素です。

内的作業モデルとは、過去の人間関係の経験から作られる「心の設計図」のこと。

- 自己モデル=自分への評価(自分は価値があるか)

- 他者モデル=他人への評価(他人は信頼できるか)

この2つの組み合わせによって、人は恋愛・友情・職場など、あらゆる人間関係での振る舞いや感情の傾向を決めていきます。

💡 ポイントまとめ

- 自己モデル=「自分はどういう人間か」という内面の評価

- 他者モデル=「他人はどういう存在か」という信頼度や期待値

- 両方とも、過去の経験や環境によって形成される

- 愛着理論では、この2つのモデルが人間関係のパターンを決める重要な要素

愛着理論と4つの愛着スタイルの関係

自己モデルと他者モデルは、心理学の愛着理論(Attachment Theory)の中で重要な役割を果たします。

ここでは、愛着理論の基本と、そこから導かれる4つの愛着スタイルについて解説します。

ジョン・ボウルビィと愛着理論の概要

愛着理論は、イギリスの精神科医・心理学者ジョン・ボウルビィ(John Bowlby)によって提唱されました。

彼は、乳児期からの親子関係が、その後の人生における人間関係の土台を形作ると考えました。

ボウルビィによれば、人は生まれつき「愛着行動」を備えており、特定の人物(多くは養育者)との間に安心できるつながりを求めます。

この安心できる存在は「安全基地(secure base)」と呼ばれ、ここから探索行動や社会的な挑戦が可能になります。

メアリー・エインスワースによる愛着スタイル分類

ボウルビィの理論を実証的に裏付けたのが、心理学者メアリー・エインスワース(Mary Ainsworth)です。

彼女は有名な「ストレンジ・シチュエーション法」という観察実験で、幼児の愛着行動を分析し、以下の愛着スタイルを分類しました。

メアリー・エインスワースの分類(幼児期が中心)

- 背景:ジョン・ボウルビィの愛着理論を実証研究で補強

- 方法:ストレンジ・シチュエーション法(幼児と母親の分離・再会を観察)

- 分類(当初は3タイプ)

- 安定型(Secure)

- 回避型(Avoidant)

- アンビバレント型(Ambivalent/Resistant)

→ 後に「恐れ回避型」に近いケースが追加され、4タイプになる研究も

- 特徴:幼児の行動パターンから愛着を分類する発達心理学的アプローチ

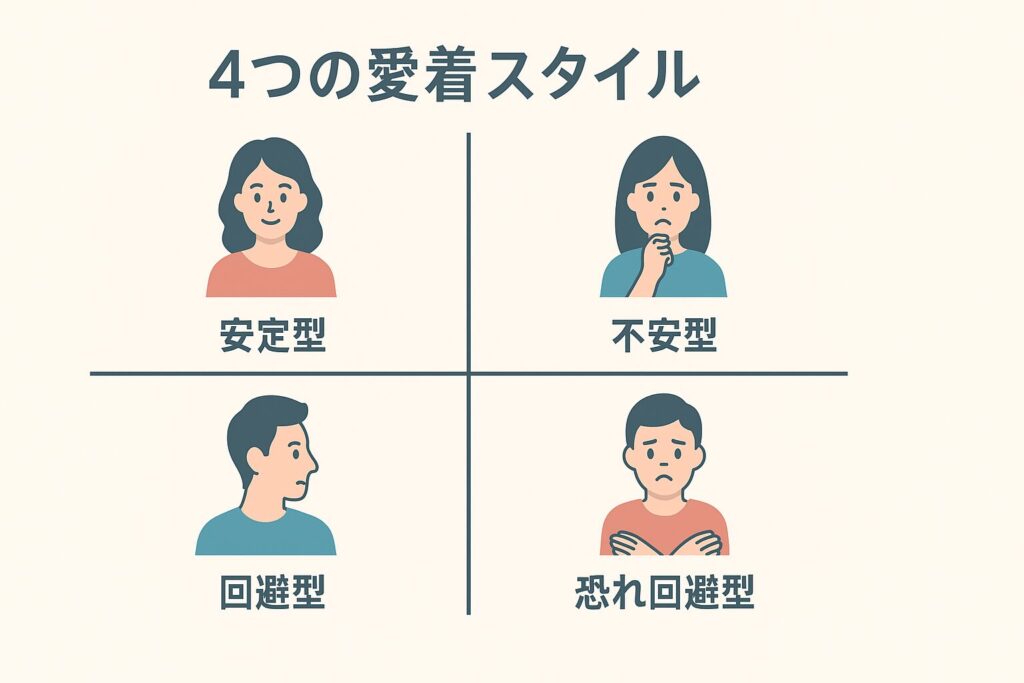

自己モデルと他者モデルでわかる4タイプ(安定型・不安型・回避型・恐れ回避型)

エインスワースの分類は、心理学者バルソロミューとホロウィッツによって、大人にも適用できる形に発展しました。

この発展モデルでは、自己モデル(ポジティブ/ネガティブ)と他者モデル(ポジティブ/ネガティブ)を組み合わせて、4つのタイプを明確にしています。

| 自己モデル | 他者モデル | タイプ名 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ポジティブ | ポジティブ | 安定型 | 信頼感があり、健全な親密さを築ける |

| ネガティブ | ポジティブ | 不安型 | 承認欲求が強く、依存傾向がある |

| ポジティブ | ネガティブ | 回避型 | 自立的だが、人と距離を置きがち |

| ネガティブ | ネガティブ | 恐れ回避型 | 親密さを求めつつも恐れ、関係を避ける |

💡 ポイントまとめ

- 愛着理論は「親子関係が人生の人間関係の土台になる」という考え方

- メアリー・エインスワースが幼児の愛着スタイルを分類

- バルソロミューらが成人向けに「自己モデル×他者モデル」の4タイプを提案

自己モデル×他者モデルの組み合わせでわかる人間関係パターン

自己モデルと他者モデルは、それぞれがポジティブかネガティブかで4つの組み合わせに分かれます。

この組み合わせによって、人がどんな人間関係パターンを取りやすいかが見えてきます。

ポジティブ・ネガティブの軸で4象限に分類

心理学では、自己モデル(自分への見方)と他者モデル(他人への見方)を2つの軸にし、それぞれをポジティブ/ネガティブで分けて4象限を作ります。

- 自己モデルがポジティブ:自分を肯定的に見ている

- 自己モデルがネガティブ:自分に否定的な評価をしている

- 他者モデルがポジティブ:他人を信頼している

- 他者モデルがネガティブ:他人を信用していない

この4象限で、人間関係の基本的な態度や反応パターンが整理できます。

各パターンの特徴と行動傾向

- 安定型(自己:ポジティブ/他者:ポジティブ)

- 自分も相手も肯定的に見られる

- 安心して人と関わり、適切な距離感を保てる

- 信頼関係を築くのが得意

- 不安型(自己:ネガティブ/他者:ポジティブ)

- 自分に自信がなく、他人の評価に依存する

- 相手の気持ちを確かめたくて束縛や過剰な連絡をしやすい

- 恋愛では「重い」と思われることもある

- 回避型(自己:ポジティブ/他者:ネガティブ)

- 自分はできるが、他人は信用できないと思いやすい

- 深い関係を避け、表面的な付き合いを好む

- 独立心が強いが、孤立しやすい

- 恐れ回避型(自己:ネガティブ/他者:ネガティブ)

- 親密さを求めるが、同時に恐れや不信感も強い

- 関係が深まると距離を取ってしまう

- 「近づきたいのに怖い」というジレンマを抱える

日常生活での具体的な事例(恋愛・職場・友人関係)

- 安定型:恋人が忙しくても信頼し、落ち着いて待てる。職場ではチームワークが得意。

- 不安型:返信が少し遅れるだけで不安になり、何度も連絡してしまう。

- 回避型:職場の飲み会や雑談を避け、必要なことだけ話す。

- 恐れ回避型:仲良くなりたい同僚に声をかけようとするが、「嫌われるかも」と思って引いてしまう。

💡 ポイントまとめ

- 自己モデル×他者モデルの4象限で、人間関係の基本パターンが理解できる

- 恋愛・職場・友人など、あらゆる場面で行動傾向が現れる

- 自分のパターンを知ることが改善の第一歩になる

自己モデルと他者モデルを改善するためのヒント

自己モデルや他者モデルは過去の経験から作られますが、一生固定されるものではありません。

意識して行動や考え方を変えることで、徐々にポジティブな方向へと修正していくことができます。

自己観・他者観をポジティブに変えるためのステップ

- 今の自分のモデルを知る

- 自己モデルはポジティブかネガティブか

- 他者モデルは信頼寄りか不信寄りか

→ 紙に書き出すと客観的に見やすくなります。

- 小さな成功体験を積む

- 自己モデルを改善するには、「やればできる」という体験を増やすことが重要です。

- 例:小さな約束を守る、日々のタスクをこなす

- 安全基地となる人と関わる

- 信頼できる人との交流は、他者モデルを修正する強力なきっかけになります。

- ネガティブな思考に気づき、置き換える

- 「どうせ自分なんて」→「完璧じゃなくても大丈夫」

ネガティブな内的作業モデルを修正する方法

- 認知行動療法(CBT)の活用

思考・感情・行動のつながりを整理し、偏った認知を修正する方法。 - セルフコンパッション

失敗や欠点を責めず、自分を思いやる姿勢を持つ。 - 新しい人間関係の体験

過去とは異なる、安心・信頼を感じられる関係性を経験することで、心の設計図は書き換わります。

信頼関係を築くための日常的な行動習慣

- 相手の話を最後まで聞く

→「自分の話を受け止めてもらえた」と感じてもらえる。 - 感謝を言葉にする

→ 小さなことでも「ありがとう」を伝える習慣を持つ。 - 適切な境界線を保つ

→ 依存しすぎず、無関心になりすぎないバランスを意識する。

💡 ポイントまとめ

- 自己モデル・他者モデルは意識と行動で変えられる

- 成功体験と安全基地の存在が修正の鍵

- 信頼関係は日々の小さな行動の積み重ねで育つ

有名な理論・研究・人物から学ぶ人間関係の見方

自己モデルと他者モデルの理解を深めるには、関連する心理学の理論や研究を知ることが有効です。

これらを知ることで、自分や他人の行動パターンを客観的に捉えやすくなります。

鏡映自己・心の理論・社会的比較理論との関連

- 鏡映自己(Looking-Glass Self)

社会学者チャールズ・クーリーが提唱。

「他人が自分をどう見ているか」という想像が、自分の自己モデルを形成するという考え方。

例:褒められ続ければポジティブな自己モデルに、批判され続ければネガティブになりやすい。 - 心の理論(Theory of Mind)

他人が自分とは異なる考えや感情を持つと理解する能力。

他者モデルの基盤となるスキルで、人間関係の読み取りに直結します。 - 社会的比較理論(Social Comparison Theory)

レオン・フェスティンガーが提唱。

他人との比較を通じて自己評価を行う傾向。比較の仕方次第で自己モデルがポジティブにもネガティブにもなります。

代表的な研究(ストレンジ・シチュエーション法、成人愛着面接、ハーロウのサル実験など)

- ストレンジ・シチュエーション法(Mary Ainsworth)

幼児と母親の分離・再会を観察し、愛着スタイルを分類する実験。

→ 自己モデルと他者モデルの原型が幼児期に形成される証拠の一つ。 - 成人愛着面接(Adult Attachment Interview, AAI)

メアリー・メインらによる、大人の愛着スタイルを測定するインタビュー法。

→ 幼少期の語り方や記憶の整理の仕方から、自己モデル・他者モデルの傾向を分析する。 - ハリー・ハーロウのサル実験

ハーロウは赤ちゃんザルに、ミルクを与える針金製の母ザルと、ミルクはないが柔らかい布製の母ザルを与えました。

結果、空腹時以外はほとんど布製の母ザルにしがみつき、恐怖を感じたときも布製の母ザルを頼りました。

→この結果は、愛着形成には栄養よりも安心感やぬくもりが重要であることを示しました。

💡 ポイントまとめ

- 自己モデル・他者モデルは複数の心理学理論や研究とつながっている

- 理論を知ると、自分や他人の行動の背景を客観的に理解できる

まとめ|自己モデルと他者モデルを知ることは人間関係改善の第一歩

自己モデルと他者モデルは、私たちの人間関係の“設計図”のような存在です。

この2つを理解することで、自分の行動パターンや感情の反応がどこから来ているのかが見えやすくなります。

この記事で学んだことの要点整理

- 自己モデル=自分への見方・価値観

- 他者モデル=他人への信頼やイメージ

- 両方の組み合わせによって、人間関係のパターン(愛着スタイル)が決まる

- 愛着理論では「安定型・不安型・回避型・恐れ回避型」の4タイプがある

- 自己モデル・他者モデルは過去の経験から作られるが、意識と行動で変えられる

- 改善には「小さな成功体験」「信頼できる人との交流」「ネガティブ思考の修正」が有効

今後の行動にどう活かすか

- 自分のモデルを知る

- 紙やスマホメモに「自分は自分をどう見ているか」「他人をどう見ているか」を書き出す。

- 安全基地を作る

- 信頼できる友人・パートナー・同僚など、安心して話せる相手を持つ。

- 日常の小さな行動を変える

- 感謝を言葉にする、相手の話を最後まで聞く、境界線を意識する。

- 定期的に振り返る

- 1か月や3か月ごとに、自分の自己モデル・他者モデルがどう変わったかを確認する。

💡 まとめの一言

自己モデルと他者モデルを理解することは、単なる心理学知識にとどまりません。

これは「自分の心の取扱説明書を手に入れる」ことでもあり、人間関係の悩みを減らし、より安心して生きるための第一歩です。