「もしかして嫌われたかも…」そんな不安に振り回されていませんか?

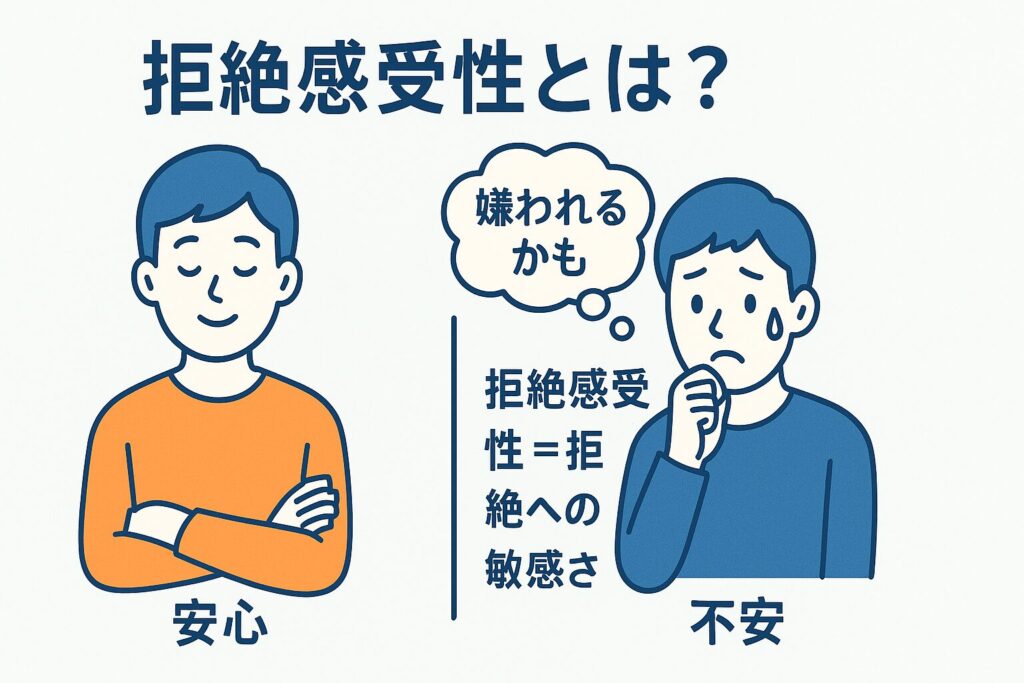

LINEの返信が遅いだけでソワソワしたり、相手の何気ない一言を深読みして落ち込んでしまう。人間関係でこうしたモヤモヤを感じる背景には、拒絶感受性(他人から拒絶されることに敏感になる心の傾向)が関係しているかもしれません。

この記事では、拒絶感受性の意味や心理学的な背景から、高い人の特徴・原因・研究までわかりやすく解説します。さらに、克服法や日常でできるセルフケアのコツも紹介しているので、読むことで「人間関係に安心感を持つヒント」が得られるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

拒絶感受性とは?基本的な意味と定義

拒絶感受性の心理学的な定義

拒絶感受性(Rejection Sensitivity)とは、心理学で使われる用語で、「他人から拒絶されるかもしれない」という恐れや不安を強く抱きやすい傾向のことを指します。

例えば、友達からのLINEの返信が少し遅れるだけで「嫌われたのかも…」と不安になる感覚。これは単なる心配性とは違い、拒絶されることに対して特に敏感に反応してしまう心のクセだと考えられます。

「嫌われるかも」と感じやすい心の特徴

拒絶感受性は「拒絶されるかも」という予期的不安と同時に、「嫌われるかも」という感情面での恐れとも深く結びついています。

- 相手のちょっとした言葉や態度を気にしすぎる

- メッセージの返事が遅れると落ち着かない

- 些細な違和感を「自分が原因だ」と思いやすい

このように、相手の気持ちをネガティブに解釈するクセがあるため、日常的に強いストレスや不安を感じやすくなります。

日常生活や人間関係にどう影響するのか

拒絶感受性が高いと、次のような影響が出やすくなります。

- 恋愛関係:相手の愛情を信じにくく、不安から束縛や試すような行動をしてしまう

- 友人関係:小さな誤解を「嫌われた」と受け止め、距離を置いてしまう

- 職場や学校:上司や同僚のちょっとした表情に過敏に反応し、必要以上に落ち込む

このように、拒絶感受性は人間関係全般に大きな影響を与える心の特徴なのです。

拒絶感受性が高い人の特徴とチェックポイント

対人関係でよくある行動パターン

拒絶感受性が高い人は、相手との関係を維持しようとするあまり、次のような行動を取りがちです。

- メッセージの返信が少し遅いだけで不安になり、何度も確認する

- 相手の機嫌が悪そうだと「自分のせいかも」とすぐに思い込む

- 嫌われたくない気持ちから、自分の意見を言えず相手に合わせてしまう

- 逆に「本当に自分を大事に思ってる?」と相手を試すような行動をとる

このようなパターンは一時的に安心を得られても、長期的には関係を不安定にしてしまうことがあります。

よく見られる思考のクセ(不安・過剰な反応など)

拒絶感受性が高い人は、考え方のクセ(認知の歪み)を持ちやすいと言われます。代表的なものは以下の通りです。

- 過度の一般化:「一度冷たくされた=もう嫌われた」

- 心の読みすぎ:「何も言われていないけど、きっと自分を嫌っているはず」

- 白黒思考:「好きか嫌いか」の二択で考えてしまう

- 自己関連づけ:「相手が疲れている」だけなのに「自分が嫌われた」と解釈する

これらの思考パターンは、本人の心を疲れさせるだけでなく、誤解を生みやすくなります。

自己診断の目安と注意点

自分が拒絶感受性が高いかどうかを考えるとき、以下のチェックポイントが参考になります。

- 相手の反応を過剰に気にすることが多い

- 「嫌われたかも」という不安を日常的に感じる

- 人間関係で安心よりも不安の方が大きい

ただし、自己診断はあくまで目安です。強い不安で生活や人間関係に支障が出ている場合は、専門家(カウンセラーや心理士)に相談することも有効です。

拒絶感受性の原因|なぜ拒絶に敏感になるのか

幼少期の体験や愛着スタイルとの関係

拒絶感受性の背景には、幼少期の親子関係や養育環境が大きく関わるとされています。

心理学の愛着理論(アタッチメント理論)によると、親から一貫した安心感を得られた子どもは「安定型愛着」を持ちやすく、将来の人間関係でも安心して人と関わることができます。

一方で、親の反応が不安定だったり、拒否的だった場合は「不安型愛着」となり、「嫌われるかもしれない」という恐れが強く残りやすいのです。

ソシオメーター理論から見た自尊心とのつながり

心理学者マーク・リアリーが提唱したソシオメーター理論によれば、自尊心は「他人に受け入れられているかどうかを測るメーター」のようなものだと考えられています。

このメーターが敏感すぎると、些細な出来事でも「嫌われた」と感じ、自尊心が大きく揺らぎます。

つまり、拒絶感受性が高い人は、このソシオメーターが常に赤信号に近い状態で動いており、自己評価が人間関係に左右されやすいのです。

拒絶感受性モデル(Downey & Feldman)の解説

拒絶感受性を直接的に説明するのが、Downey & Feldman(1996)の拒絶感受性モデルです。

このモデルでは、人は「拒絶されるかもしれない」という期待を持つと、曖昧な相手の態度を拒絶的に解釈しやすくなるとされています。

例:

- 相手の返事が遅い → 「嫌われたに違いない」と受け止める

- 相手が疲れているだけ → 「自分と一緒にいるのが嫌なんだ」と思ってしまう

この思い込みによって不安や怒りが強まり、結果的に相手を遠ざけてしまうことがあります。これが自己成就的予言(不安が現実を呼び込む現象)として働くのです。

拒絶感受性が高いと起こりやすい問題

恋愛や友人関係におけるすれ違い

拒絶感受性が高い人は、相手の態度を過剰に気にしてしまうため、恋愛や友情で誤解やすれ違いが起こりやすくなります。

- 恋人が返信を少し遅らせただけで「冷めたのかも」と思い込む

- 友人の冗談を「嫌味だ」「拒絶だ」と受け取ってしまう

- 不安から「試すような行動(嫉妬させる・駆け引きする)」をして、かえって関係が悪化する

結果的に、安心した関係を築きにくくなるのが大きな問題点です。

職場での人間関係ストレス

仕事の場でも拒絶感受性は影響します。

- 上司の表情や口調を過度に読み取り「自分は嫌われている」と思う

- 会議で意見が否定されると「もう必要とされていない」と感じる

- 同僚とのちょっとした距離感を「拒絶」と捉え、不安や落ち込みが続く

こうした状況はモチベーション低下や仕事のパフォーマンス低下につながりやすく、慢性的なストレス要因にもなります。

孤独感や不安障害とのつながり

拒絶感受性が強いと、日常的に「嫌われているのでは?」という不安を抱えやすくなり、慢性的な孤独感につながります。

さらに心理学研究では、拒絶感受性の高さが以下と関連することが報告されています。

- 社会不安障害(人前で緊張や恐怖を感じやすい)

- うつ症状(自己否定や落ち込みが強くなる)

- 回避行動(人間関係から距離を取る)

つまり、拒絶感受性を放置すると、メンタルヘルス全般に悪影響を与えるリスクが高まるのです。

拒絶感受性を和らげる克服法・改善法

認知行動療法的アプローチ(事実と解釈を分ける)

拒絶感受性を和らげるのに効果的とされるのが、認知行動療法(CBT)の考え方です。

ポイントは「事実と自分の解釈を分けて考える」こと。

例:

- 事実 → 「相手から返信が来ていない」

- 解釈 → 「嫌われたに違いない」

このように切り分けて見ることで、「本当にそうなのか?」と立ち止まれるようになります。

「相手が忙しいだけかもしれない」と他の可能性を考える習慣を持つと、不安が和らぎやすくなります。

セルフコンパッションで自分を責めすぎない

セルフコンパッション(自分への思いやり)とは、「自分に優しく接する姿勢」を持つことです。

拒絶感受性が高い人は「自分が悪いから嫌われたんだ」と自責的になりやすいですが、セルフコンパッションを実践することで心の負担を軽くできます。

簡単な方法:

- 「不安を感じるのは人間として自然なこと」と言葉にしてみる

- 自分の気持ちを日記に書き出して「客観視」する

- 親友にかけるような言葉を、自分自身にかけてあげる

安心できる人間関係を少しずつ育む

拒絶感受性は、人間関係の中で安心感を積み重ねることで徐々に緩和されます。

- 信頼できる人に「小さな気持ち」を打ち明けてみる

- 安心できるコミュニティに参加する

- 完璧な関係を求めず、「失敗しても大丈夫」と思える関係を増やす

大切なのは、「安全な関係で成功体験を積み重ねること」です。小さな一歩を繰り返すことで、人間関係に対する不安が徐々に和らいでいくでしょう。

日常生活でできるセルフケアと工夫

「嫌われたかも」と思った時のセルフトーク例

拒絶感受性が高いと、相手の反応をすぐに「嫌われた」と解釈してしまいがちです。そんな時に役立つのがセルフトーク(自分への声かけ)です。

例:

- 「まだ何も決まっていない、考えすぎかもしれない」

- 「相手にも事情があるはず。自分の価値とは関係ない」

- 「一度落ち着いてから確認してみよう」

このように言葉をかけることで、感情の暴走を防ぎやすくなります。

SNSやメールへの過剰反応を減らす方法

SNSやメールは、拒絶感受性を刺激しやすい環境です。既読スルーや「いいね」がつかないだけで、不安になることがあります。

対策としては:

- 通知をオフにする(過剰チェックを防ぐ)

- 返信を待つ間に別の行動をする(不安のループから抜ける)

- オンラインの反応=自分の価値ではないと意識する

こうした習慣を取り入れるだけでも、気持ちがずいぶん楽になります。

信頼関係を深める小さな行動

拒絶感受性を和らげるには、安心できる人間関係を少しずつ増やすことが大切です。

- 相手の話をよく聞く

- 感謝やポジティブな言葉を伝える

- 小さな約束を守る

これらの行動は「信頼の貯金」となり、自分は受け入れられているという感覚を育てやすくなります。

まとめ|拒絶感受性を理解し、心を軽くする第一歩

拒絶感受性は誰にでもある自然な感情

まず大前提として、拒絶感受性は特別な人だけが持つものではなく、誰にでも備わっている自然な感情です。

人間は社会的な生き物であり、「仲間に受け入れられたい」「嫌われたくない」という気持ちは生存本能に根ざしています。

ただし、その感覚が強すぎると日常生活に支障をきたすことがある、というのがここでのポイントです。

知識と工夫で人間関係を楽にできる

拒絶感受性は「性格だから仕方ない」と思われがちですが、心理学的な知識や日常的な工夫で和らげることが可能です。

- 事実と解釈を切り分ける(認知行動療法的アプローチ)

- 自分に優しくする(セルフコンパッション)

- 信頼できる人との安心関係を積み重ねる

こうした工夫を実践すれば、徐々に「嫌われる不安」に振り回されにくくなります。

「自分を責めない」ことから始めよう

拒絶感受性が強い人ほど、「また気にしすぎてしまった」「自分はダメだ」と自己否定に陥りやすいものです。

しかし、それこそが悪循環の始まり。

まずは「不安を感じるのは自然なこと」と受け止めてみましょう。

小さな意識の転換が、心を軽くし、人間関係をより楽にしていく第一歩となります。