「なんであのとき、あんなにイライラしてしまったんだろう…」

「小さなことなのに、ずっと引きずってしまう」

そんな経験はありませんか?

実は、同じ出来事でも、感情が高まる前に見方(意味づけ)を変えておくことで、その後の感情の反応は大きく変わります。

この考え方を心理学ではリアプレイザル(認知的再評価)と呼び、ストレスや不安を和らげる効果が科学的に証明されています。

この記事では、リアプレイザルの基本的な意味や有名な心理学モデル、リフレーミングなど似た手法との違い、日常や仕事での実践例、そして習慣化のコツまでわかりやすく解説します。

「感情に振り回されない自分」をつくるヒントがきっと見つかりますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

リアプレイザルとは?基本的な意味と心理学的背景

リアプレイザルの定義

リアプレイザル(Reappraisal)とは、出来事や状況の意味づけを感情が生じる前に意図的に変えることで、その後の感情反応をコントロールする心理学的手法です。

感情調整モデルでは「先行的調整(事前準備)」に分類され、ストレスや不安の高まりを未然に防ぐ役割があります。

リアプレイザルは事前型が基本ですが、出来事が起きた後の事後型として応用することも可能です。

事後回復にも使えるケース

現実には、出来事が起きた後でも「意味づけを変える」ことで感情を和らげられます。

例えば…

- 会議でのミスの後、「最悪だ」から「次回の改善点が見えた」に再評価する

- 喧嘩後、「ひどい人だ」から「相手も余裕がなかったのかも」に解釈を変える

この使い方も広義ではリアプレイザルですが、事後回復の場合はリフレーミングと区別が難しくなります。

認知的再評価との関係|同義として使われる場合

リアプレイザルは、認知的再評価(Cognitive Reappraisal)とほぼ同じ意味で使われます。

認知的再評価は、「その出来事の解釈(=認知)を変えて感情を調整する」という手法で、心理学の研究でもっとも代表的な感情調整法の一つです。

両者の違いをあえて言えば、

- リアプレイザル=「再評価」全般を指す広い概念

- 認知的再評価=その中でも「頭の中の意味づけを変える」方法

…という位置づけです。

ポイントまとめ

- リアプレイザル=基本的には出来事の意味づけを事前に変えて感情を調整する方法

- 認知的再評価とほぼ同義で、心理学では特によく研究されている

リアプレイザルと似ている手法との違い

リフレーミングとの違いと共通点

リフレーミング(Reframing)は、物事の「枠組み(フレーム)」を変えて捉える手法で、コーチングやカウンセリングでもよく使われます。

リアプレイザルと似ていますが、次のような違いがあります。

違い

- リアプレイザル:出来事が引き起こす感情の高まりが起こる前に意味づけを変えて、感情を穏やかに保つ(事前準備)

- リフレーミング:出来事が起こって感情が生じた後に意味づけを変えて、気持ちを切り替える(事後回復)

共通点

- どちらも出来事の解釈を変えることで感情や行動に影響を与える心理的手法です。

抑制(サプレッション)との違い|感情を抑える方法との比較

抑制(Suppression)は、感情や反応を外に出さないように抑える方法です。

リアプレイザルとの大きな違いは、感情そのものを変えるか、外への表れだけを抑えるかという点です。

- リアプレイザル:出来事の解釈を変えて、感情そのものを弱める

- 抑制:感情はそのまま残るが、表情や行動で出さないようにする

抑制は短期的には有効な場合もありますが、感情自体は解消されず、ストレスが蓄積しやすい傾向があります。

リアプレイザルは、感情の根本的な発生プロセスに働きかけるため、長期的には心身への負担が少ないとされます。

その他の感情調整法(アクセプタンス、デセンタリング等)との違い

リアプレイザルは「意味づけを変える」のに対し、他の感情調整法には次のようなものがあります。

- アクセプタンス(Acceptance):感情を変えようとせず、ただそのまま受け入れる。マインドフルネスでよく使われる。

- デセンタリング(Decentering):自分の感情や思考を第三者視点で観察し、距離を取る方法。

- アフェクト・ラベリング(Affect Labeling):感情を言葉でラベル付けすることで落ち着きを得る。

これらは「感情との付き合い方」の方向性が異なります。

リアプレイザルは積極的に感情の質を変えるアプローチですが、他の方法は感情に距離を取ったり、受け止めたりするスタンスです。

ポイントまとめ

- リアプレイザルとリフレーミングは目的と文脈が異なるが、視点転換という共通点あり

- 抑制は感情の外への表れを抑えるだけで、感情自体は変わらない

- アクセプタンスやデセンタリングは、感情を変えるのではなく、受け止めたり距離を取る方法

リアプレイザルの効果とメリット

ストレス軽減・不安緩和への効果

リアプレイザルは、ストレスや不安を和らげる効果が科学的に確認されています。

出来事の意味づけを変えることで、脳の「脅威反応」が弱まり、心拍数や血圧の上昇も抑えられます。

例えば、プレゼン前のドキドキを「失敗したらどうしよう」から「この緊張は集中力を高めるサイン」に変えると、身体反応や緊張感が穏やかになりやすいです。

これは、感情の根本的な発生プロセスに働きかけるため、即効性と持続性が期待できます。

ポジティブ感情を高める作用

リアプレイザルはネガティブ感情を減らすだけでなく、ポジティブ感情を引き出す作用もあります。

同じ出来事を「嫌なこと」ではなく「成長のきっかけ」「学びのチャンス」と捉えることで、モチベーションややる気が高まります。

この効果は日常の小さな場面でも発揮されます。

たとえば、通勤中の渋滞を「時間の無駄」と思う代わりに、「好きな音楽やポッドキャストを聴く時間」と捉えれば、心の状態が大きく変わります。

長期的なメンタルヘルスへの良い影響

長期的にリアプレイザルを使う人は、うつ症状や慢性的な不安が少ないという研究結果があります(Gross & John, 2003)。

感情の波に振り回されず、自分のペースで物事を考えられるため、燃え尽き症候群や対人ストレスの軽減にもつながります。

さらに、リアプレイザルは対人関係の質向上にも貢献します。

怒りや苛立ちを感じたときに「相手も事情があったのかもしれない」と解釈することで、衝動的な反応を防ぎ、関係を悪化させにくくなります。

ポイントまとめ

- ストレスや不安を和らげる即効性と持続性がある

- ネガティブを減らすだけでなく、ポジティブ感情を引き出せる

- 長期的に使うことでうつ症状や対人ストレスの予防効果も期待できる

日常やビジネスで使えるリアプレイザルの実践例

人間関係や仕事でのストレスは、事前の心構え次第で大きく変わります。

リアプレイザルは、出来事が起こる前や感情がピークになる前に意味づけをあらかじめ変えておくことで、冷静な対応を可能にします。

人間関係のトラブルを予防するリアプレイザル

人間関係では、相手の行動を悪く解釈してしまうと感情が一気に高ぶります。

会う前ややり取りが始まる前に、あらかじめ次のような意味づけを用意しておきます。

- 「相手も忙しいかもしれない」

- 「返事を考えてくれている時間かもしれない」

こうした事前準備をしておくことで、返信が遅くても感情が暴走せず、落ち着いた対応がしやすくなります。結果として、衝動的な反応や関係の悪化を防げます。

仕事のプレッシャーを味方につけるリアプレイザル

大きなプロジェクトや締切が近づくと、プレッシャーが高まりやすくなります。

本番前や作業に取りかかる前から、あらかじめ次のように意味づけを変えておきます。

- 「これは失敗できない」 → 「自分の成長を示すチャンス」

- 「緊張して頭が真っ白になりそう」 → 「この緊張感が集中力を上げる」

こうして事前に準備しておくと、当日の緊張をパフォーマンス向上に変えることができます。

スポーツ心理学でも、試合前にポジティブな再評価を行う選手ほど結果が安定する傾向が報告されています。

失敗に備えて回復力を高めるリアプレイザル

新しい挑戦には失敗の可能性がつきものです。

挑戦に臨む前から、あらかじめ次のように意味づけを設定しておきます。

- 「何が原因だったのかを知るチャンス」

- 「この経験が次に活かせる」

こうして心理的なクッションを先に用意しておくことで、失敗しても感情のダメージを軽減し、早く立ち直れます。

ポイントまとめ

- 人間関係:会う前に相手への柔軟な解釈を準備すると感情が安定する

- 仕事:本番前にプレッシャーを成長のチャンスとして再評価しておく

- 失敗:挑戦前から「学びの機会」と意味づけしておくことで早く立ち直れる

リアプレイザルを身につける簡単なトレーニング法

リアプレイザルは「事前準備型」の感情調整法なので、いざという時にすぐ使えるよう、平常時から練習しておくことが重要です。

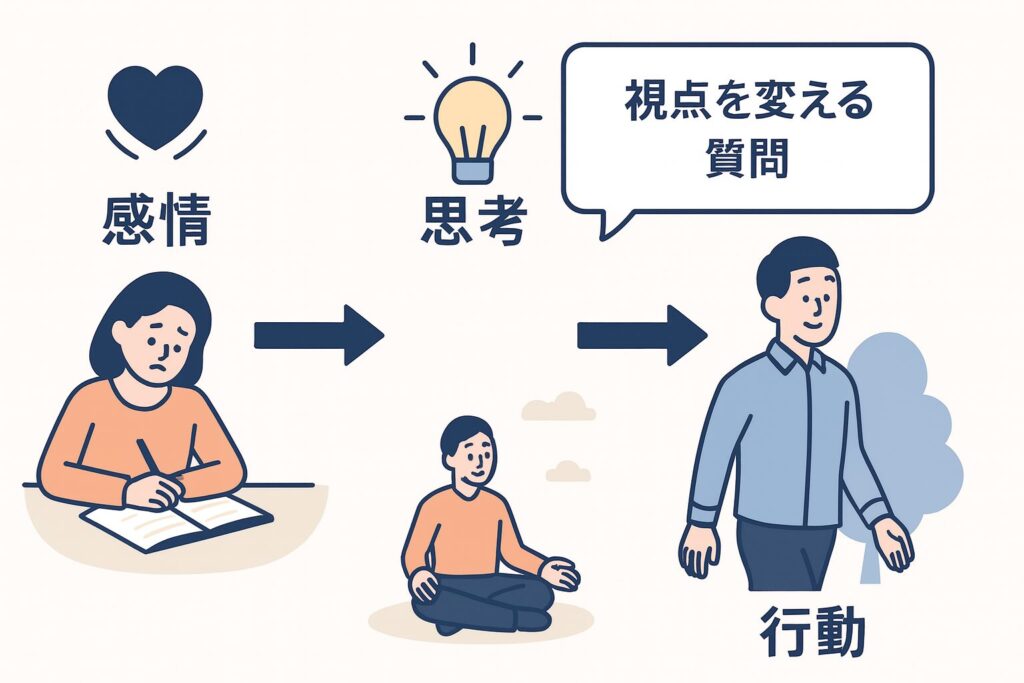

「感情→思考→行動」の流れを紙に書き出す

リアプレイザルの第一歩は、自分の感情がどんな思考を経て行動に至っているかを把握することです。

方法はシンプルで、以下の3ステップを紙に書き出します。

- 感情:今感じた気持ち(例:怒り、不安、悲しみ)

- 思考:その感情を引き起こした解釈(例:「軽く見られている」「失敗したら終わり」)

- 行動:その後の行動(例:反論する、黙り込む、避ける)

こうして見える化することで、どの「思考」にリアプレイザルを使えば良いかが明確になります。

視点を変える質問を自分に投げかける

リアプレイザルは「意味づけを変える」ことが目的なので、質問の仕方が重要です。

例えば次のような質問が役立ちます。

- 「もし自分や友人が緊張したら、どう声をかけてあげるだろう?」

- 「この挑戦を終えた1年後、振り返ったときにどんな成果や学びが残っているだろう?」

- 「これから起こる出来事に、どんな隠れたメリットやチャンスがありそうだろう?」

こうした質問は、感情に飲まれた状態から抜け出し、冷静な視点を持つきっかけになります。

小さな場面から始める日常練習法

いきなり大きなストレス場面でリアプレイザルを使うのは難しいため、軽い不快感や小さな出来事から練習するのがおすすめです。

- 朝の通勤で混雑する可能性がある日 → 「お気に入りの音楽プレイリストを聴ける時間にしよう」

- 午後に重要な会議がある日 → 「自分の意見を試せる場だと考えよう」

- 週末に天気が崩れる予報の日 → 「家で映画や読書を楽しむ日にしよう」

小さな成功体験を積むことで、自然とリアプレイザルが習慣になり、ストレスの大きな出来事にも応用しやすくなります。

ポイントまとめ

- 「感情→思考→行動」の流れを紙に書くと介入ポイントが見える

- 視点を変える質問が感情調整の鍵

- 小さな出来事から練習して習慣化すると効果が持続する

まとめ|リアプレイザルを日常に取り入れるコツ

続けるためのポイント

リアプレイザルは、一度知っただけでは身につきません。習慣化することで初めて効果を実感できます。

続けるためのコツは以下の通りです。

- 小さな場面で試す:軽い不快感や日常のちょっとした出来事から始める

- 成功体験を記録する:うまく感情を変えられた場面をメモや日記に残す

- 繰り返し意識する:「これは別の見方ができないか?」を日課にする

無理なく続けることで、自然と感情のコントロール力が高まります。

他の心理スキルと組み合わせるメリット

リアプレイザルは単独でも効果的ですが、他の心理スキルと組み合わせることで相乗効果が期待できます。

- マインドフルネス:感情や思考を客観的に観察する力が高まり、リアプレイザルを行う余裕が生まれる

- セルフコンパッション:自分への思いやりを持つことで、ポジティブな再評価がしやすくなる

- 問題解決スキル:感情調整だけでなく、現実的な対処法も見つけやすくなる

このように、リアプレイザルを他の心理スキルと組み合わせれば、感情面と行動面の両方から生活の質を高められます。

まとめポイント

- リアプレイザルは「意味づけを変えて感情を調整する」心理学的手法

- 習慣化がカギで、小さな成功体験を積むことが重要

- 他の心理スキルと組み合わせれば、より安定したメンタルと前向きな行動が可能になる