「もう立ち直れない・・」

と思っても1週間後にはどうでもよくなっていることってありませんか?

失恋の痛み、仕事のミスの落ち込み、恥ずかしい失敗の記憶…。

そのときは“永遠に続く気がする”のに、気づけば少しずつ元に戻っている。

これは心理的免疫システム(心が自然に回復する仕組み)が働いているからなんです。

この記事では、

- 心理的免疫システムの意味

- 人が自然に立ち直る科学的メカニズム

- 落ち込みが続くときの原因

- 回復力を高める実践方法

などを初心者にも分かりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

心理的免疫システムとは?意味をわかりやすく解説

心理的免疫システムの基本定義

心理的免疫システムとは、

私たちがストレス・失敗・ショックなどのネガティブな出来事に直面したとき、

心が自動的にダメージを緩和し、元の状態へ回復していく“心の自然治癒力”のことです。

身体が風邪を治す免疫を持っているように、

心にも「落ち込みすぎないように回復する仕組み」が自然に備わっています。

たとえば失恋や仕事の失敗の直後はつらくても、

時間とともに少しずつ心が軽くなる経験があるはずです。

あれこそが心理的免疫システムが働いている証拠です。

身体の免疫との違い|心にも“自然治癒力”がある

身体の免疫が「細菌やウイルスから身体を守る仕組み」なら、

心理的免疫システムは「ネガティブな感情から心を守る仕組み」です。

しかし、違いもあります。

| 身体の免疫 | 心理的免疫 | |

|---|---|---|

| 守る対象 | 細菌・ウイルス | 不安・落ち込み・ストレス |

| 働く場所 | 身体 | 心・認知・感情 |

| 働き方 | 生理的に反応 | 認知の変化・感情の変化として反応 |

| 意識できるか | ほぼ無意識 | 多くは無意識だが、気づくことも可能 |

ポイントは、

心の免疫は「考え方」「注意の向き」「感情の波」を通じて働くという点です。

ストレスに強い人は“心の免疫力が高い”イメージを持つと理解しやすくなります。

誤解しやすいポイント(治療ではなく自然反応)

心理的免疫システムは「特別な訓練」や「治療」ではありません。

最初から誰にも備わっている “自動で働く仕組み” です。

誤解しやすいポイントは次の3つです。

① 「心が弱いから落ち込む」と思い込んでしまう

実際は逆で、

落ち込み → 回復

という自然な流れそのものが心理的免疫です。

落ち込むのは「免疫が弱い」のではなく、

免疫が働くための“入口”**なのです。

② 「この苦しみは一生続く」と感じてしまう

これは心理学的にはインパクト・バイアス(未来の感情を読み誤る)と呼ばれます。

実際には、心の免疫が必ず働き、

感情は必ずピークから下がっていきます。

③ 「気合いで治すもの」と考えてしまう

心理的免疫は“自然反応”なので、

努力や根性とは無関係です。

・時間が経つ

・別のことに注意が向く

・意味づけが変わる

これらが自動的に起きることで回復します。

まとめ:心は回復するようにできている

心理的免疫システムを理解すると、

「落ち込む自分=弱い」ではなく、

“人間としてふつうの反応”だとわかります。

つらいときでも、

心のどこかで 「この感情はきっと自然に落ち着いていく」

と思えるだけで、かなり気持ちが軽くなります。

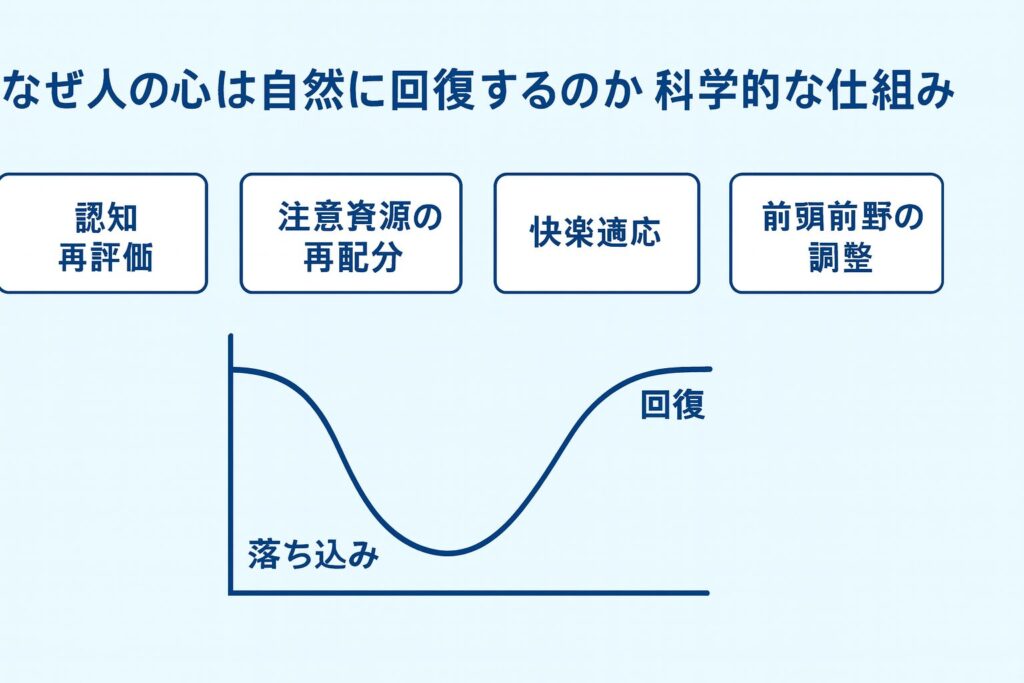

なぜ人の心は自然に回復するのか|科学的な仕組み

心理的免疫システムが働く理由は「気持ちの持ちよう」ではなく、

脳と心理の“構造”そのものに回復の仕組みが組み込まれているからです。

ここでは、心が自然に回復していく4つの科学的メカニズムを、初心者にもわかりやすく解説します。

① 認知再評価(リフレーミング)が自動で働く

ネガティブな出来事が起きた直後、私たちはショックで視野が狭まり、

「最悪だ……」「終わった……」と一時的に強く思い込みます。

しかし時間が経つと、

脳が自動的に“意味づけ”を修正しはじめます。

例:

- 「あの失敗から学べたかも」

- 「あの人とは合わなかっただけ」

- 「次はもっと上手くやれる」

これは意識していなくても勝手に起こり、

脳の“ダメージ軽減”システムのひとつです。

ポイント

- 認知再評価は「努力」ではなく無意識の回復反応

- 辛さが薄れていくのは「慣れた」からではなく、脳が意味づけを変えたから

②注意資源の再配分|嫌なことだけに集中しない構造

人間の注意には限りがあります(これを注意資源と呼びます)。

ショック直後は「嫌なこと」に注意が100%向きますが、

生活を続けているうちに、脳は次第に注意を他の事へと再配分しはじめます。

- 仕事

- 趣味

- 日常のタスク

- 人との会話

- 身体感覚

この注意の切り替わりそのものが、心の回復プロセスです。

例えるなら、

「痛い場所から少しずつ目をそらすことで、痛みが弱くなる」ような現象です。

③快楽適応(ヘドニック・アダプテーション)との関係

快楽適応とは、良いことにも悪いことにも慣れる性質のこと。

- 高額な買い物の喜びが薄れる

- 不快なストレスの痛みが薄れる

この“慣れ”は、心理的免疫の重要な一部です。

ポイント

- 怒り・悲しみなどのネガティブ感情は、長期間持続しない構造になっている

- 良いことも悪いことも、感情は必ず元のライン(ベースライン)に戻る

「ずっとこのまま落ち込む」と思っても、

脳の仕組み的には落ち込みは必ず減衰するようにできています。

④前頭前野と扁桃体のバランス(脳の仕組み)

感情とストレスの中心は扁桃体(へんとうたい)という脳の部位です。

不安・恐怖・ショックが強いときは、扁桃体が過剰に反応します。

しかし、時間が経つと

前頭前野(思考や判断を司る部位)が扁桃体の暴走を抑え始めるため、

感情の波が落ち着いていきます。

これが心理的免疫システムの“脳レベルの回復メカニズム”です。

- 扁桃体:感情の暴走

- 前頭前野:冷静さを取り戻す

最初は感情に飲まれても、

脳は必ず“回復モード”に移行するようになっています。

まとめ:心が自然に回復するのは「脳の仕組み」

感情が落ち着くのは、

脳と心理の構造がそうなっているからです。

- 意味づけが変わる

- 注意が分散する

- 感情が慣れる

- 脳の制御が戻る

これらが合わさって、

心は必ず自然に回復します。

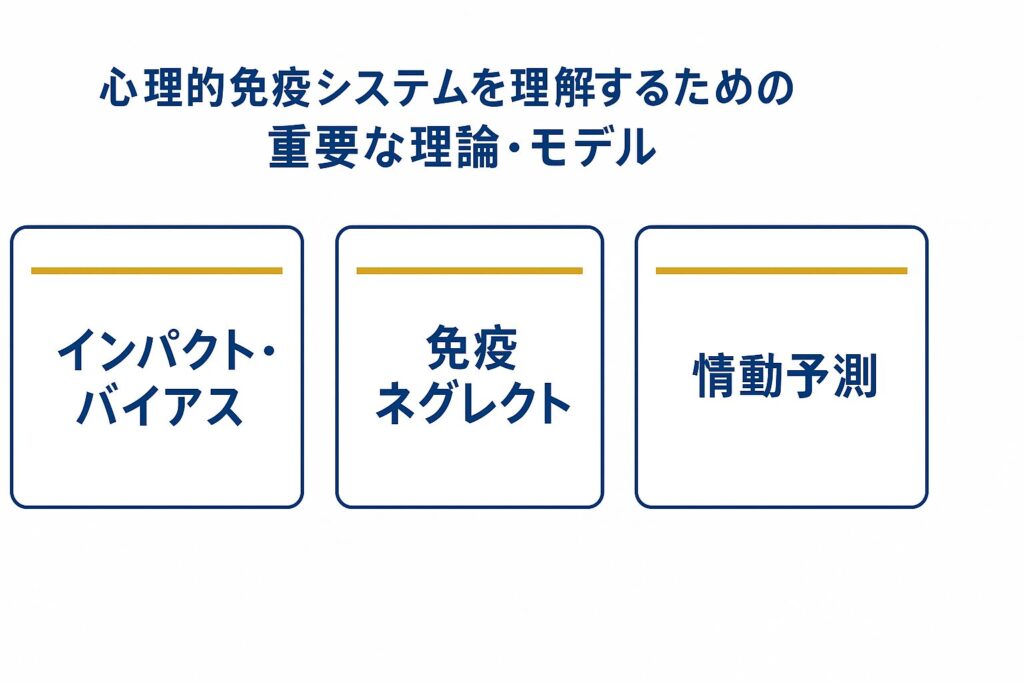

心理的免疫システムを理解するための重要な理論・モデル

心理的免疫システムは「心が勝手に回復する仕組み」ですが、

その背景には複数の心理学モデルが関わっています。

この章では、特に理解しておくと“感情に振り回されなくなる”理論を、

初心者向けにやさしくまとめます。

①インパクト・バイアス|未来の感情を“読み誤る”理由

インパクト・バイアスとは、

「未来の感情の強さと持続時間を、実際よりも大きく見積もってしまう心理的エラー」です。

どうして読み誤るのか?

- 失敗 → 「一生引きずる…」

- 恋人と別れる → 「生きていけない…」

- 嫌な出来事 → 「もう終わり…」

と過剰に感じてしまうのは、

心の回復力(心理的免疫システム)を見落としているからです。

つまり、

“未来の自分は弱い”と思い込むことで、不安が増幅します。

ポイント

- ネガティブだけでなく、ポジティブにも起きる

- 期待しすぎ/落ち込みすぎが生まれる根本原因

- 心理的免疫システムを知ると、この誤差が減る

②免疫ネグレクト|回復力を低く見積もってしまう心理

免疫ネグレクト(immune neglect)とは、

「心の回復力を“無視”してしまう現象」です。

こんな思考になりやすい

- 「自分は立ち直れないタイプだ」

- 「この痛みは永遠に続く」

- 「他の人より回復が遅い」

でも実際は違います。

人間の心は、生理的にも心理的にも必ず回復の方向へ向かう構造になっています。

免疫ネグレクトが起こる理由

- 落ち込んでいると視野が狭くなる

- 注意が「嫌なことだけ」に固定されやすい

- 未来の心の変化を想像しにくい

心理的免疫システムを知るだけで、

「自分は立ち直れるはず」という視点を持てるようになります。

③感情予測(Affective Forecasting)との関係

感情予測とは、

「未来の自分がどんな気持ちになるかを予想する能力」のこと。

心理学的には、

人間はほぼ例外なく、未来の感情予測に失敗します。

よくある予測ミス

- 嫌なことが起きると「最悪の気分がずっと続く」と思う

- 良いことが起きると「ずっと幸せでいられる」と思う

- でもどちらも長続きしない

なぜか?

心理的免疫システムが常に働いているからです。

つまり、

- 悪いこと → 思ったより早く回復する

- 良いこと → 期待より早く慣れる

という全体構造を説明してくれる理論です。

防衛機制・自尊心維持システムとの違い

心理的免疫システムは、

しばしば防衛機制や自尊心維持と混同されます。

ここでは違いを簡単に整理します。

防衛機制(Defense Mechanism)

- 心を守るための“無意識の反応”

- 例:合理化、否認、投影 など

- 一時的な安全装置に近い

→ 心理的免疫システムは“回復プロセス全体”を指すため、スケールがもっと広い。

自己肯定理論(Self-Affirmation Theory)

- 自尊心が傷つくと、別の領域で「自分は大丈夫」と補強しようとする働き

- ストレスのダメージを和らげる補助装置

→ 心理的免疫システムは、自尊心以外にも「注意」「意味づけ」「脳の回復」を含む。

まとめ:理論を知ると“メンタルの揺れ方”が理解できる

これらのモデルはすべて、

「なぜ心が自然に回復するのか?」

「なぜ未来の感情を読み誤るのか?」

を説明するための重要な手がかりです。

理解すると、

不安・落ち込み・焦りに振り回されにくくなります。

心理的免疫システムが働く具体例|日常で起きている回復プロセス

心理的免疫システムは、特別な訓練やポジティブ思考をしなくても

誰の心にも備わっている“自動の回復プロセス”です。

ここでは、日常の中で起きている「自然な心の治癒力」を、具体例を使ってわかりやすく解説します。

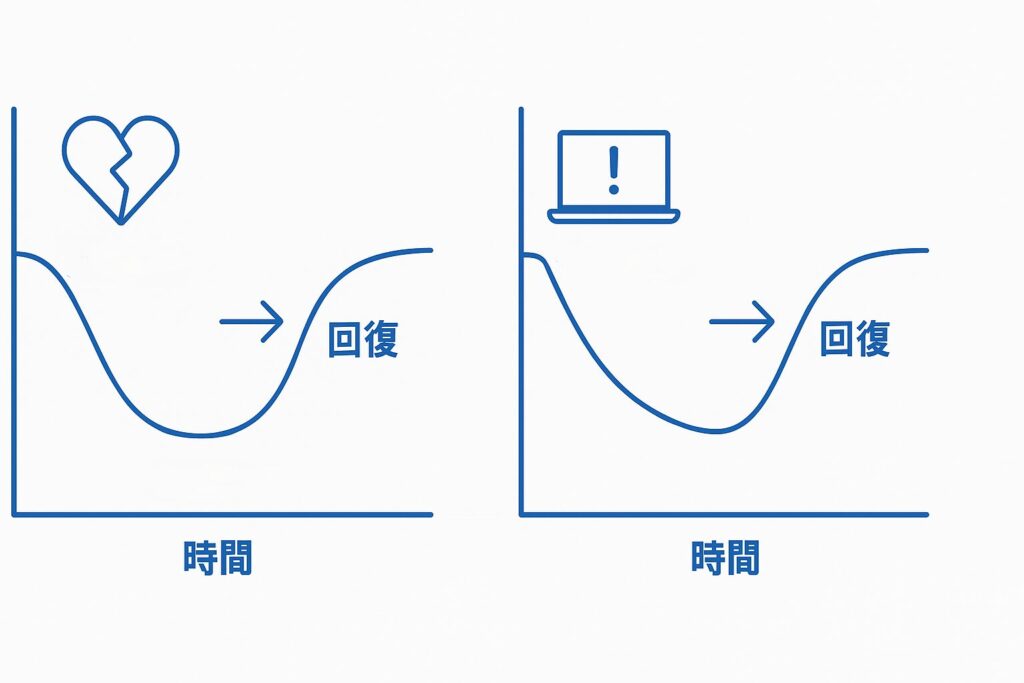

失恋・恥・失敗の「時間が解決する」科学的根拠

「時間が解決する」という言葉は、実はかなり科学的です。

感情のピークは必ず下がる構造

心理学の研究では、

強いネガティブ感情は、日常レベルのものであれば、基本的には数日〜数週間で自然に減衰するとされています。

理由は以下の3つ:

- 認知再評価(意味づけが変わる)

- 注意の切り替え(他のことに意識が向く)

- 快楽適応(感情が元のラインに戻る)

失恋直後の“世界が終わる感じ”も実は錯覚

- 失恋直後:「一生立ち直れない」と思う

- 1週間後:少し落ち着く

- 1〜3ヶ月後:日常に戻る

これは“心が強い”のではなく、

心理的免疫システムが段階的に働いているだけです。

恥やミスのショックも同じで、

ピークが下がるのは「気にしなくなった」ではなく、

脳と心理の自然回復プロセスです。

仕事のミスでの回復|最初の落ち込みが続かない理由

仕事のミスをした直後は、

「終わった…」「会社に居づらい…」と強烈に落ち込みます。

しかし数日経つと、不思議なほど気持ちは元に戻っていきます。

なぜ?

- 前頭前野が扁桃体の暴走を抑える

- 他の仕事やタスクが注意を奪う

- 自尊心が自動的に修復される

- 「慣れ」が働いて痛みが薄れる

つまり、

「立ち直れた」のではなく、

脳が“回復モード”に移行した結果です。

“慣れ”が回復を支える仕組み

心理学では、良いことにも悪いことにも慣れてしまう性質を

快楽適応(ヘドニック・アダプテーション)と呼びます。

ネガティブにも慣れる

- 職場のストレス

- 生活の変化

- 失敗の痛み

どれも最初はつらくても、“慣れ”が起きます。

この慣れが、

ネガティブな刺激の威力を弱める=回復の一部

というメカニズムです。

ポイント

- 「慣れ」は“弱さ”ではなく“回復力”

- 心が沈んでも、元のレベルに戻る方向へ動く

個人差が出る要因(性格傾向・レジリエンス)

心理的免疫システムは誰にもあるものの、

働きやすさには個人差があります。

回復が早いタイプの特徴

- 楽観性が高い

- 自分を責めすぎない

- 他人に相談できる

- 過去に失敗を乗り越えた経験がある

- 価値観が安定している

これらは「レジリエンス(心理的回復力)」と呼ばれます。

回復が遅くなるタイプ

- 完璧主義

- 自己批判が強い

- 考え込みやすい(反すう)

- “0か100”の思考

- 他人の評価に過敏

個人差があるとはいえ、

どんなタイプでも

心の免疫は必ず働く

という点は変わりません。

まとめ:日常のあらゆる場面で“心の免疫”は働いている

- 失恋の痛みが薄れる

- ミスから立ち直る

- 恥ずかしさが消えていく

- 落ち込みが徐々に軽くなる

これらはすべて心理的免疫システムが正常に働いている証拠です。

心理的免疫システムが働かないとき|落ち込みが長引く原因

通常であれば、心は“自然に回復する”ようにできています。

しかし、状況によっては心理的免疫システムが弱まり、

落ち込みが長引く/不安が続く/気持ちが重いまま

という状態が起こります。

ここでは、心理的免疫が「働かなくなる典型パターン」をわかりやすく解説します。

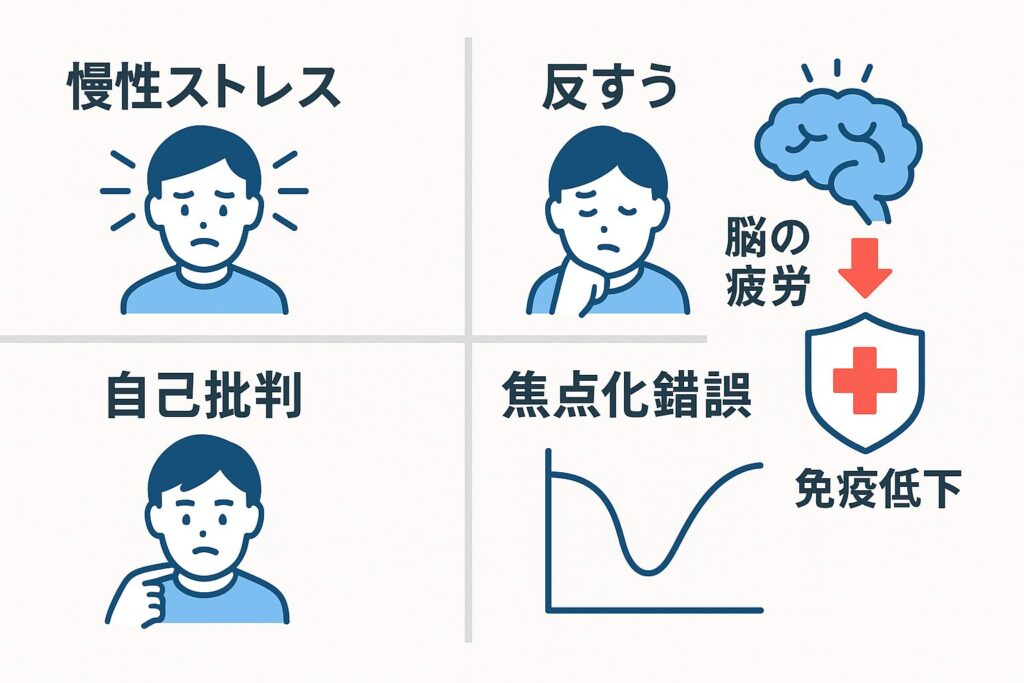

①慢性ストレス・睡眠不足で回復力が弱くなる

最も多い原因がこれです。

心理的免疫システムは“脳の機能”に大きく依存しているため、

脳が疲れ切っていると正常に働きません。

免疫が弱る主な理由

- 慢性的なストレスが続いている

- 睡眠の質が悪い/睡眠時間が短い

- 仕事・家事・人間関係の負荷が強い

- 常に「やることが多い」「追われている」状態

これらが続くと、

扁桃体は過敏になり、前頭前野は働きにくくなります。

その結果、

感情のブレーキが効かず、落ち込みが長引くのです。

ポイント

- 心の免疫は「体力」と同じ。

- 疲れていれば弱るし、休めば回復する。

②ネガティブ反芻(反すう思考)

反芻(はんすう)とは、

嫌な出来事を何度も頭で繰り返す思考パターンのこと。

例:

- 「なんであんなこと言ったんだろう…」

- 「また失敗したらどうしよう…」

- 「最悪の未来ばかり考えてしまう」

反芻が続くと、脳は常に“危険信号”を出し続ける状態になり、

心理的免疫が働く前に、

新しいストレスが次々と感情を上書きしてしまうのです。

心理的免疫が働きにくくなる理由

- 注意がずっと嫌なことに固定される

- 意味づけの修正ができない

- 前頭前野の「冷静機能」が低下する

- 感情のピークが下がらない

③自己批判・完璧主義による免疫力低下

自分に厳しい人ほど、心理的免疫が働きにくくなります。

典型的な特徴

- ちょっとの失敗を“重大な欠陥”だと感じる

- 「自分が悪い」「自分はダメだ」と責め続ける

- 周囲の期待に常に応えようとする

- ミスを許せない

こうした思考は、

自尊心維持システムを妨害し、回復を遅らせます。

自分を責めれば責めるほど、

心の免疫は弱くなる仕組みです。

ポイント

- 自己批判は“免疫を壊すウイルス”のようなもの

- 心の回復は「自分を許す」ことでスイッチが入る

「焦点化錯誤(フォーカシング・イリュージョン)」で人生全体が悪化して見える

焦点化錯誤とは、

一つの不幸に意識が集中すると“人生全体が悪い”と錯覚する現象です。

例:

- 仕事のミス →「人生終わった」

- 恋人と別れた →「私は幸せになれない」

- 人間関係のトラブル →「すべてがうまくいかない」

実際には、生活のほとんどは普通なのに、

一つのショックに注意が吸い込まれ、

現実以上に悪く見えるのが焦点化錯誤です。

これが起きると、

心理的免疫が働く前に「絶望の物語」を頭の中で作り続けてしまい、

回復が遅れます。

まとめ:免疫が働かないのは“気持ちの問題”ではない

- 回復力が弱まるのは 脳が疲れ切っている

- 反芻で 注意が奪われ続けている

- 自己批判で 自尊心が削られている

- 焦点化錯誤で 視野が極端に狭まっている

どれも「心が弱いから」ではなく、

脳と心理の仕組みが“回復より負荷を優先している”だけです。

どんな人でも、条件が整えば心理的免疫は必ず働きます。

心理的免疫システムを強化する方法|今日からできる実践

心理的免疫システムは、脳と心の“使い方”によって強くも弱くもなる機能です。

ここでは、今日からできる具体的な強化方法を

科学的根拠に基づいて分かりやすく解説します。

①メタ認知とジャーナリングで“注意の偏り”を解除

心理的免疫が弱る理由の多くは、

「嫌なこと」に注意が貼りついてしまうからです。

その注意の偏りを外す最強ツールが

メタ認知とジャーナリング(書き出し)。

メタ認知とは?

「今、自分は何を考えているか」を一歩引いて眺める力。

例:

- 「あ、また不安なことに焦点が向いてるな」

- 「考えに飲まれているだけかもしれない」

これだけで、脳の過剰反応が静まります。

ジャーナリングの効果

紙に書き出すことで、

- 頭の中の“渋滞”が解消される

- 反すう思考にブレーキがかかる

- 注意が客観的な位置に戻る

書くという行為自体が

心理的免疫システムの働きを促進するのです。

②マインドフルネスで感情のピークを短くする

マインドフルネスは

“今ここ”に注意を戻すトレーニングのこと。

この習慣があると、

扁桃体の暴走を抑え、前頭前野の働きが安定します。

ポイント

- 感情のピーク時間が短くなる

- 不安や怒りが自然に下がりやすくなる

- ネガティブに飲み込まれにくくなる

「嫌な感情を消す」のではなく、

ピークが長引かない心の状態を作るのが目的です。

③セルフコンパッションで自尊心維持をサポート

セルフコンパッションとは

“自分に思いやりを向けるスキル”のこと。

自己批判が強い人ほど心理的免疫が弱まりやすいため、

この習慣が回復力の土台になります。

セルフコンパッションの3要素

- 自分への優しさ

- 人間の普遍性(誰でも失敗する)

- 感情を客観的に眺めるマインドフルネス

効果

- 自己批判が減る

- ネガティブ感情が“自然に”薄れる

- 失敗に強くなる

「頑張れ!」ではなく、

「それで大丈夫」と自分に言うことで、

心の免疫力は驚くほど上がります。

④睡眠・運動・人とのつながりは“免疫の土台”

心理的免疫は脳内処理に依存しているため、

身体の土台が弱いと絶対に働きません。

睡眠

- 前頭前野を回復させる

- 感情の乱れを調整

- 反すうを減らす

運動

- 扁桃体の過敏性が下がる

- ストレスホルモンが減る

- 快楽適応の“回復ライン”が上がる

社会的つながり

- 孤独は“免疫低下”を生む

- 人との会話が前頭前野を刺激

- 他者との共感が自尊心を補強する

「心の免疫力」は

身体の健康と社会的つながりが直結しています。

「未来の自分は今より強い」という理解が回復を促進する

心理学では、未来の感情を読み誤る

インパクト・バイアスというバイアスがあります。

簡単に言うと、

「未来の自分は弱い」と思い込みやすいという傾向。

しかし実際は逆で、

人は想像以上に早く回復する生き物です。

その理解が免疫を強める理由

- 恐れが減る

- 動揺が小さくなる

- 落ち込みのピークが短くなる

“未来の自分は強い”と理解しておくこと自体が、

心理的免疫システムのスイッチを入れるのです。

まとめ:免疫力は「鍛えられるスキル」

- メタ認知

- 書き出し(ジャーナリング)

- マインドフルネス

- セルフコンパッション

- 睡眠・運動・社会的つながり

- 未来の感情の理解

これらを整えることで、

心の免疫力は確実に強くなることが研究でも示されています。

「落ち込む=弱い」ではありません。

落ち込みから戻る力を整えることこそ、強さです。

まとめ|心理的免疫システムを知ると感情との付き合い方が変わる

心理的免疫システムは、

「心が勝手に回復する仕組み」を理解するのに参考になります。

これを知っているだけで、

落ち込み・不安・イライラなどの感情に対する向き合い方が大きく変わります。

ここでは、記事全体の要点をわかりやすく整理します。

落ち込みは“自動で回復する”

心理的免疫システムとは、

身体の免疫システムと同じように

“放っておいても元に戻る方向に働く力”です。

- 失敗のショック

- 失恋の痛み

- 恥ずかしさ

- 仕事のミスの落ち込み

これらは、

人間に備わった自然治癒力の仕組みによるものです。

多くの人が「ずっと続く」と思うネガティブ感情は、

脳と心理の仕組みによって

弱まるようにできています。

未来の感情を過大評価しないコツ

心理学では、

インパクト・バイアス(感情の未来予測の誤り)や

免疫ネグレクト(回復力を低く見積もること)があるため、

人は「今の痛みが永遠に続く」と錯覚します。

しかし実際には、

- 人は想像以上に回復が早い

- 時間が感情のピークを下げてくれる

- 思考・注意の働きで自然に落ち着く

- 意味づけが変化し、痛みが薄れていく

というメカニズムが働いています。

感情に振り回されないための心構え

心理的免疫システムを理解すると、

感情の扱い方が変わります。

①「感情は波。放っておけば必ず落ち着く」

耐えればいいのではなく、

波が引くのを待つことが重要。

②「落ち込む=弱さ」ではない

むしろ、

落ち込む→戻るという回復サイクル自体が正常。

戻れない時こそ休息やケアが必要。

③ 「回復しないときは、脳が疲れているだけ」

- 睡眠不足

- 反すう

- 完璧主義

- 慢性ストレス

これらは心の免疫を弱らせる“環境要因”であり、

性格や意志の問題ではありません。

④「心理的免疫は鍛えられる」

- メタ認知

- マインドフルネス

- ジャーナリング

- セルフコンパッション

- 睡眠・運動・つながり

これらは心の免疫力を底上げする技術です。

最後に:知識は“安心感”を生む

心理的免疫システムを知っているだけで、

落ち込んだとき、「この感情はずっと続かない」と理解できます。

これは、

人生のメンタル負荷を大きく減らす“安心の土台”になります。

- 不安が来ても「これは自然反応だ」と思える

- 落ち込んでも「必ず戻る」と信じられる

- 心の揺れに振り回されなくなる