「やらなきゃいけないのに動けない…」そんな経験はありませんか?

頭では分かっているのに手が止まってしまう。気づけば先延ばしばかりで自己嫌悪になる方も多いはずです。

実はこの「行動できない」原因のひとつに完璧主義があります。完璧主義とは「失敗してはいけない」「常に最高でなければならない」という思い込みで、それが強すぎると不安やプレッシャーで行動が止まってしまうのです。

この記事では、完璧主義と怠け癖・先延ばし癖の違いを整理しながら、心理学の理論(認知の歪み、期待価値理論、自己効力感など)をわかりやすく紹介。さらに、今日から実践できる行動法もまとめています。

「行動できない自分」を責めるのではなく、仕組みを理解して少しずつ前に進むヒントを得られる内容です。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

なぜ完璧主義だと行動できなくなるのか?

完璧主義とは「常に100点満点を目指さないと気が済まない性格傾向」のことです。表面的には「努力家で真面目」に見えますが、実際には行動を妨げてしまう要因が隠れています。ここではその特徴や原因を整理していきましょう。

完璧主義の基本的な定義と特徴

- 完璧主義=「ミスは許されない」「常に最高を出すべき」という強い信念

- 「基準が高すぎる」「成果に100%の正解を求める」という特徴を持ちます

- その結果、

- ✅ チャレンジする前から疲れてしまう

- ✅ 小さな失敗でも強い挫折感を感じる

- ✅ 他人の評価を過剰に気にする

といった状態に陥ります。

「失敗=価値がない」という思い込み

完璧主義の人は、「少しのミス=自分の全否定」という極端な考えにとらわれやすいです。

例えば、試験で90点を取っても「あと10点足りなかった」と感じ、成功ではなく失敗として捉えてしまいます。

この思い込みがあると、

- 「失敗したら恥ずかしい」

- 「周りからダメだと思われる」

と強く考えてしまい、行動そのものを避けるようになります。

怠け癖ではなく「過度な不安」が原因

「行動できない」というと「怠け癖」や「意志が弱い」と思われがちですが、実際は逆です。

完璧主義の人は怠けているのではなく、頭の中で不安や恐怖が膨らみすぎているのです。

- 失敗したらどうしよう

- 上手くやれなかったら恥ずかしい

- 他人に迷惑をかけたら嫌われるかも

こうした過度な不安が「ブレーキ」となり、結果として動けなくなります。

つまり「行動できない完璧主義」とは、怠けではなく“心の過緊張状態”なのです。

👉 まとめると、完璧主義の人が行動できないのは「怠け」ではなく「過度な不安や思い込み」が原因。これを理解することが、次のステップ=改善の第一歩になります。

完璧主義と先延ばし癖・怠け癖の関係性

「やらなきゃいけないのに手が止まる」「結局、先延ばしにしてしまう」――多くの人が経験する悩みです。これを「怠け癖」と捉えてしまいがちですが、実際には完璧主義が背景にあるケースが少なくありません。ここではその違いやメカニズムを整理してみましょう。

怠け癖と完璧主義の違いを整理

- 怠け癖

→ 本質的には「やる気がなく、努力を避けたい」状態。

例:ゲームや動画を優先して仕事を後回しにする。 - 完璧主義による行動停止

→ 「失敗が怖くて取りかかれない」状態。

例:資料を作らなきゃと思うのに「100点を作らないと恥ずかしい」と考えて、手をつけられない。

👉 見た目は同じ「動かない」でも、怠け=やる気不足、完璧主義=不安過多という違いがあります。

「先延ばし=不安回避」という心理メカニズム

先延ばし癖は心理学的には「プロクラステーション」と呼ばれ、単なるサボりではなく不安から逃げる行動です。

- やる前に「失敗したらどうしよう」と不安を感じる

- その不安を避けるために「あとでやろう」と先延ばしにする

- 一時的に気持ちは楽になるが、締切が近づきさらに不安が大きくなる

このように、「不安 → 先延ばし → さらに不安」という悪循環に陥ります。

自己否定と罪悪感が悪循環を生む

先延ばしを繰り返すと、「自分はダメだ」「意志が弱い」と自己否定が強まります。

さらに「周囲に迷惑をかけるかも」と感じて罪悪感も重なり、ますます動けなくなるのです。

この状態をまとめると:

- 完璧主義 → 不安が強すぎる

- 不安を避けるために先延ばし

- 先延ばしで自己否定と罪悪感

- さらに行動が止まる

👉 つまり「怠け癖」ではなく、心理的な悪循環によって行動できなくなっているのです。

心理学からみる「完璧主義で行動できない」原因

完璧主義が「行動のブレーキ」になってしまう背景には、心理学で説明できるいくつかの理論や法則があります。ここでは代表的なモデルをわかりやすく解説します。

認知の歪み(全か無か思考・過度な一般化)

完璧主義の人は、物事を「100点か0点か」で考える**白黒思考(全か無か思考)**に陥りやすいです。

- 例:「少しでもミスしたら全部失敗」

- 例:「一度ダメだったから、自分は永遠にダメ」

このような思考は「認知の歪み」と呼ばれ、行動を必要以上にハードルの高いものにしてしまいます。

ABC理論:出来事ではなく信念が行動を止める

心理学者エリスのABC理論によれば、私たちを苦しめるのは「出来事(A)」ではなく「それをどう解釈するかという信念(B)」です。

- A(出来事):プレゼンで質問された

- B(信念):「答えられなかったら無能だと思われる」

- C(結果):怖くて準備が進まない

👉 出来事よりも「信念」が行動を止めているのです。

期待価値理論:「失敗したら価値ゼロ」という思考の罠

やる気は「できそうだという期待 × それが大事だと思える価値」で決まる、とするのが期待価値理論です。

完璧主義の人は「少しの失敗で価値がゼロになる」と思いやすく、期待も価値もマイナスに傾きます。

結果、「やる前からやめてしまう」ことが増えるのです。

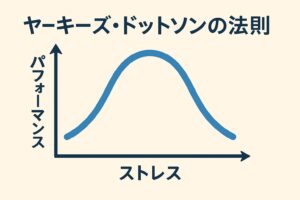

ヤーキーズ・ドットソンの法則:緊張が強すぎると動けない

この法則は「緊張とパフォーマンスの関係」を示しています。

- 適度な緊張 → 集中力が高まり、良い結果につながる

- 緊張が強すぎる → 不安が大きくなり、行動不能に陥る

完璧主義は「絶対に失敗してはいけない」と自分にプレッシャーをかけすぎるため、緊張が過剰になりやすいのです。

自己効力感の低下:「できない部分」にばかり注目する

心理学者バンデューラの自己効力感理論によれば、人は「自分ならできる」という感覚があるほど行動に移しやすいとされます。

しかし完璧主義の人は「できない部分」ばかりに目を向けてしまい、自己効力感を失いやすいのです。

👉 その結果、「挑戦する前から失敗を予測してやめる」という悪循環に陥ります。

代表的な研究や事例から分かる完璧主義の影響

完璧主義は心理学の研究でも多く取り上げられてきました。研究や実際の人物の事例を見ると、「光」と「影」の両面が浮かび上がります。

完璧主義尺度と研究結果

「完璧主義を測る尺度」の研究結果では、完璧主義には以下のような要素があると言われています。

- 自己志向的完璧主義:自分に厳しく「完璧でなければならない」と思う

- 社会的期待型完璧主義:周囲から「完璧であるべき」と思われていると感じる

- 他者志向的完璧主義:自分だけじゃなく、他人にも“完璧”を求めてしまう

- 誤りへの過敏さ:小さなミスを極端に恐れる

この研究からわかるのは、完璧主義は一概に悪いわけではなく、向上心や努力につながる側面(光)と、行動の停滞や不安につながる側面(影)があるということです。

スティーブ・ジョブズにみる「完璧主義の光と影」

Apple創業者のスティーブ・ジョブズは強い完璧主義者として知られています。

- 光の部分:デザインや操作性に徹底的にこだわり、革新的な製品を世に送り出した

- 影の部分:基準が厳しすぎるため開発が遅れたり、周囲との衝突を招いた

👉 この事例は、完璧主義が「革新の原動力」になる一方で、「行動を妨げるリスク」も孕んでいることを示しています。

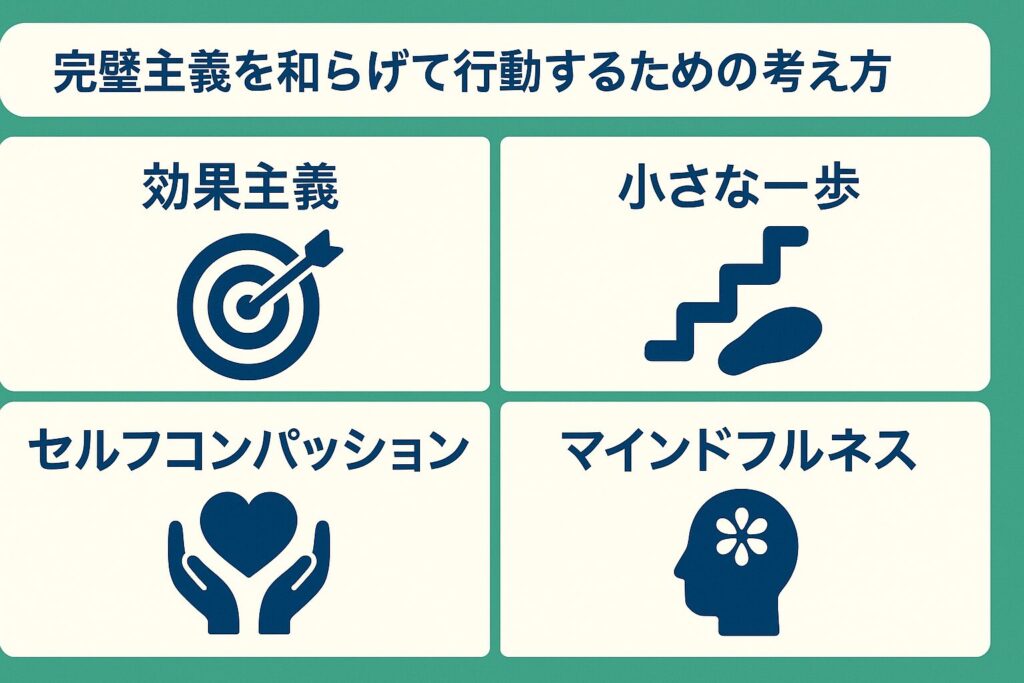

完璧主義を和らげて行動するための考え方

完璧主義は「意志が弱いから」生まれるのではなく、心理の仕組みから自然と出てくるものです。だからこそ「考え方」を変えることで和らげ、少しずつ行動できるようになります。ここでは代表的な4つのアプローチを紹介します。

①「完璧」ではなく「効果主義」を目指す

- 効果主義=100点ではなく「目的を達成できるか」で考えること

例:プレゼン資料なら「聞き手に伝わればOK」であり、デザインが完璧でなくてもいい。 - 「完璧にやる」から「必要十分にやる」へ考えをシフトすることで、行動のハードルが一気に下がります。

②小さな一歩から始める「行動療法」的アプローチ

- 心理療法の一つに「行動療法」があります。これは「とりあえずやってみる」ことで不安を減らしていく方法です。

- 例えば:

- 文章を1行だけ書いてみる

- データを1つだけ整理してみる

- 小さな一歩を積み重ねることで「やればできる」という感覚が育ち、次の行動が楽になります。

③セルフコンパッションで自分を責めない

- セルフコンパッション=自分に優しく接する態度のこと。

- 「また先延ばししちゃった」と責めるのではなく、「不安だから仕方ない。でも一歩やってみよう」と声をかける。

- これにより罪悪感のループから抜け出しやすくなります。

④マインドフルネスで不安に振り回されない

- マインドフルネスとは「今この瞬間に注意を向ける」心の使い方。

- 不安は「未来への失敗予測」から生まれますが、マインドフルネスを実践すると「今やれること」に集中できます。

- 例:深呼吸しながら「今この瞬間にやれる最小の一歩は何か」を考える。

👉 まとめると、「完璧を目指す」から「効果を目指す」へ切り替え、小さな一歩とセルフケアを組み合わせることで、完璧主義は少しずつ和らぎます。

今日から試せる実践的な対処法

完璧主義を和らげるためには、考え方の理解だけでなく「日常の小さな工夫」も効果的です。ここでは誰でもすぐに取り入れられる具体的な方法を紹介します。

70%でOKと考えてとりあえずやってみる

- 完璧を求めず「70%の完成度でOK」と自分に許可を出すことが大切です。

- 例:レポートを書くとき「とりあえず骨組みだけ書いて提出」でも十分。

- 完璧を求めると一歩も進めなくなりますが、70%を目標にすると行動が始めやすくなります。

タイマーを使って「5分だけ行動」する

- 人は「始める前」が一番ハードルが高いものです。

- そこで「とりあえず5分だけやる」と決めてタイマーをセットしましょう。

- 5分やれば意外と続けられることが多く、「行動が始まれば流れに乗れる」仕組みを利用できます。

アジャイル思考で「試す→改善」を繰り返す

- アジャイル思考=小さく試して改善を重ねる考え方(もともとIT開発の手法)。

- 完璧を目指さず、まずは試作品(プロトタイプ)を作る感覚で行動します。

- 例:ブログ記事なら「下書きを公開して少しずつ直す」、仕事なら「とりあえず叩き台をチームに見せる」。

- これにより「まず動いてから直せばいい」と思えるので、行動のハードルが大きく下がります。

👉 ポイントは「完璧を目指さず、小さく始めて、あとから直す」。この流れを日常に取り入れるだけで、行動量は大きく変わります。

まとめ|完璧主義を手放し、行動できる自分へ

ここまで見てきたように、完璧主義で行動できないのは「怠け癖」ではなく、心理の仕組みによってブレーキがかかっている状態です。理解と工夫によって、その悪循環を少しずつ変えていくことができます。

怠け癖ではなく「心理の仕組み」を理解する

- 行動できないのは意志が弱いからではなく、不安や思い込みが強すぎるから。

- 自分を責めるのではなく、「これは完璧主義の特徴なんだ」と理解することが出発点になります。

理論を知って「行動できない自分」を責めない

- 認知の歪みや期待価値理論などの心理学モデルを知ると、「なぜ動けないのか」が理論的に説明できます。

- 「自分がダメなんじゃなくて、心理的にそうなりやすいだけ」と気づければ、罪悪感から解放されます。

小さな成功体験の積み重ねが未来を変える

- 70%で行動する、5分だけやる、試して改善する――そうした小さな工夫で成功体験を積み重ねることが大切です。

- 成功体験は自己効力感(自分ならできる感覚)を高め、次の行動への自信につながります。

👉 大切なのは「完璧にこだわりすぎず、まず動く」こと。少しずつ行動を積み重ねれば、不安や自己否定に振り回されずに、自分のペースで前に進めるようになります。