「なんで自分はこんなに完璧を求めてしまうんだろう?」

そう感じたことはありませんか?

✔ ちょっとしたミスで落ち込む

✔ 他人にも厳しい目を向けてしまう

✔ 行動する前に「失敗したらどうしよう」と不安になる

これは完璧主義という心理傾向の表れかもしれません。完璧主義は、努力や成果を高める一方で、ストレスや先延ばし、自己否定を招きやすいものです。

この記事では、完璧主義の意味や特徴、原因、メリットとデメリットを整理し、さらに心理学の理論をベースにした克服の考え方と実践法をわかりやすく解説します。

「完璧じゃなくても大丈夫」と思えるようになるヒントが見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

完璧主義とは?意味をわかりやすく解説

心理学における完璧主義の定義

完璧主義とは、「すべてを完璧にやらなければならない」と強く考える心理的な傾向を指します。心理学では、これは極端に高い基準を自分や他人に課し、その基準を達成できないと強い不満や自己否定を感じる状態と定義されています。

例えば、テストで95点を取っても「あと5点足りない」と思って落ち込んでしまう人は、完璧主義の典型的な特徴を持っています。

完璧主義と自己肯定感・承認欲求の関係

完璧主義は、しばしば自己肯定感の低さや強い承認欲求と結びついています。

- 自分に自信が持てない人ほど、「完璧にできた時だけ自分に価値がある」と考えがちです。

- また、「人から認められたい」「失敗したら嫌われるかもしれない」という気持ちが強いと、完璧を求めすぎてしまいます。

つまり、完璧主義は「自分の存在価値を守るための戦略」として働いていることが多いのです。

適応的完璧主義と不適応的完璧主義の違い

心理学では、完璧主義にはプラスに働くタイプとマイナスに働くタイプがあると考えられています。

- 適応的完璧主義

- 高い基準を持ちながらも、柔軟に対応できる。

- 例:スポーツ選手が練習で技術を磨き続ける。

- 成長や成果につながる前向きな力になる。

- 不適応的完璧主義

- 少しのミスでも「全てダメ」と捉えて自己否定。

- 行動が止まったり、ストレスや不安が強まる。

- 例:仕事で一度の失敗を引きずり、次の挑戦を避ける。

このように、完璧主義は扱い方次第で「成長の原動力」にも「生きづらさの原因」にもなるのです。

完璧主義の特徴|自己チェックできるポイント

高すぎる基準を自分や他人に求める

完璧主義の人は、自分自身にとても厳しい基準を課しています。

「100点を取らなければ意味がない」「誰よりも優れていなければ認められない」といった考えにとらわれがちです。

さらに、その基準を他人にも押し付けやすいため、職場や家庭で摩擦を生みやすくなります。例えば「部下の資料に少しでも誤字があると許せない」などが典型例です。

失敗やミスを極端に恐れる

完璧主義者は小さな失敗でも「致命的」だと感じやすい傾向があります。

- 「一度でも間違えたら終わり」

- 「失敗したら人に嫌われる」

こうした思考から、挑戦を避けたり、行動が止まってしまうことも多いです。結果として、新しいチャンスを逃すことにつながります。

白黒思考(0点か100点か)になりやすい

完璧主義の大きな特徴が、この白黒思考(オール・オア・ナッシング思考)です。

例えば…

- 90点を取っても「失敗だ」と思う

- ダイエット中に一度お菓子を食べたら「もう全部無駄」と投げ出す

このように中間のグレーゾーンを認められず、「完璧か失敗か」の二択で考えてしまうのです。

自己批判や比較で自己肯定感が下がる

完璧主義者は常に自分を厳しく評価しています。

「もっとやれたのに」「まだまだ足りない」と、自分を責め続けるため、自己肯定感が低下しやすいのです。

さらに、他人と比較して「自分は劣っている」と感じやすく、承認欲求がますます強くなります。結果として、心の疲労がたまりやすくなります。

完璧主義の原因|なぜ完璧を求めてしまうのか?

育った家庭環境や親の影響

完璧主義の背景には、幼少期の家庭環境が大きく関わることがあります。

- 親から「100点じゃなきゃダメ」「もっと頑張れるでしょ」と言われ続けた

- 学校で常にトップの成績を求められた

こうした経験が積み重なると、「完璧でないと愛されない」「価値がない」という思い込みにつながります。大人になってもその感覚が残り、強い完璧主義として表れます。

社会的プレッシャーや競争意識

現代社会は、SNSや職場の評価制度など、常に比較される環境に満ちています。

- SNSで他人の成功体験を見る

- 職場で成果主義の評価を受ける

- 学校で順位や点数に縛られる

こうしたプレッシャーが「自分も完璧でいなければ」と感じさせ、完璧主義を強めます。

不安や劣等感からの過剰な努力

完璧主義の人は、心の奥に強い不安や劣等感を抱えていることが多いです。

- 「失敗したら見下される」

- 「人に迷惑をかけてはいけない」

こうした気持ちから、過剰に努力して自分を守ろうとします。しかしその努力は「安心のための義務」になってしまい、結果として心を消耗させます。

心理学モデルで説明する完璧主義の仕組み(認知の歪み・ABC理論など)

心理学では、完璧主義を思考のクセ(認知の歪み)として説明します。

- 全か無か思考:「少しでも失敗=全て失敗」

- 過度な一般化:「一度の失敗=私はダメな人」

また、ABC理論(エリス)では「出来事(A)」そのものよりも、それに対する「信念(B)」が感情や結果(C)を生むと説明します。

完璧主義者は「失敗=価値がない」という信念を持っているため、不安や落ち込みが強くなるのです。

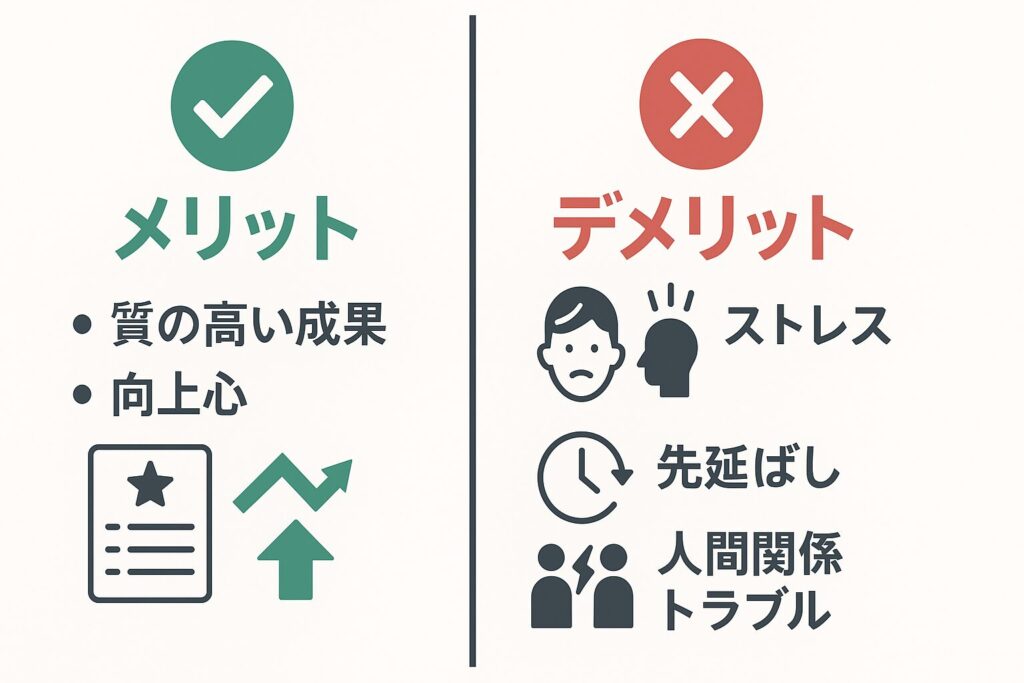

完璧主義のメリットとデメリットを比較

完璧主義のメリット|成果や向上心につながる面

完璧主義にはネガティブな側面ばかりが注目されがちですが、プラスに働くこともあります。

- 質の高い成果を生みやすい:細部にまでこだわるため、完成度の高い仕事や作品をつくれる。

- 向上心につながる:現状に満足せず「もっと良くしよう」と努力できる。

- 責任感が強い:与えられた役割を丁寧に果たそうとする。

例えば、外科医や研究者のように「ミスが許されない仕事」では、完璧主義的な姿勢が役立つ場合もあります。

完璧主義のデメリット|ストレス・先延ばし・人間関係の摩擦

一方で、行き過ぎた完璧主義は心身に悪影響を与えます。

- 強いストレスや疲労:小さな失敗も許せず、自分を追い込みすぎる。

- 先延ばし癖:完璧にできないと思うと、行動そのものを避けてしまう。

- 人間関係のトラブル:他人にも厳しい基準を押し付けて摩擦が生まれる。

- 自己肯定感の低下:努力しても「まだ足りない」と感じ、満足できない。

例えば、プレゼン資料を作るときに「細部が完璧じゃない」と何度も修正しすぎて、期限に遅れてしまうのは典型例です。

ヤーキーズ=ドッドソンの法則からみる「緊張とパフォーマンス」

心理学にはヤーキーズ=ドッドソンの法則という有名な理論があります。

これは「人のパフォーマンスは、適度な緊張で高まり、過度な緊張で低下する」というものです。

- 適度なプレッシャー → 集中力が高まる

- 強すぎるプレッシャー → 不安やストレスで力を発揮できない

完璧主義はまさに「緊張しすぎ」の状態をつくりやすく、本来の力を出せなくなる原因になります。

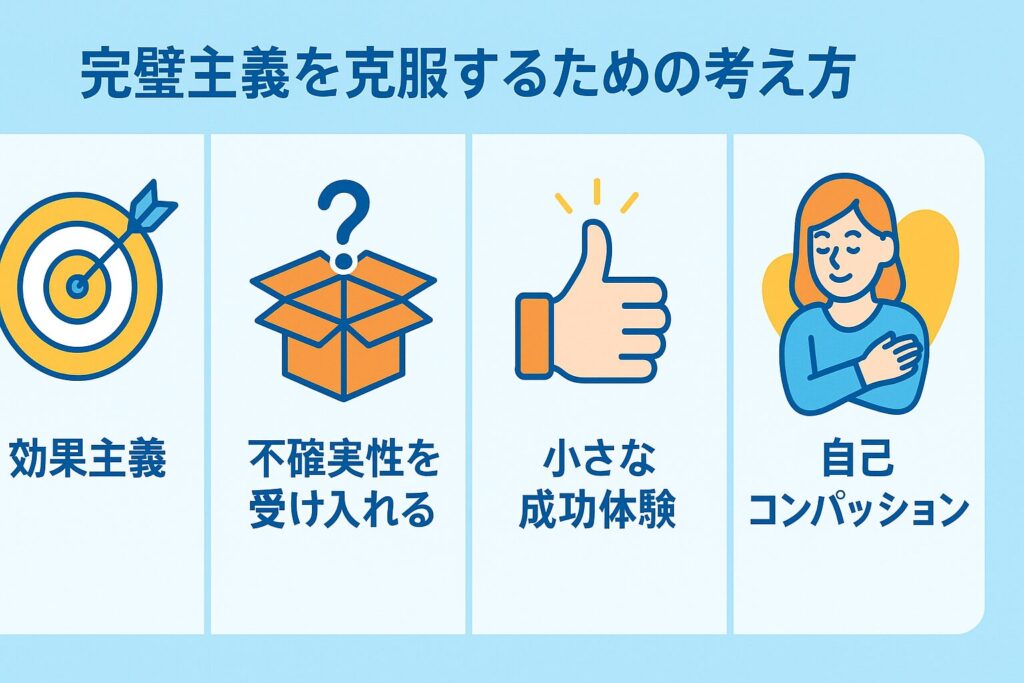

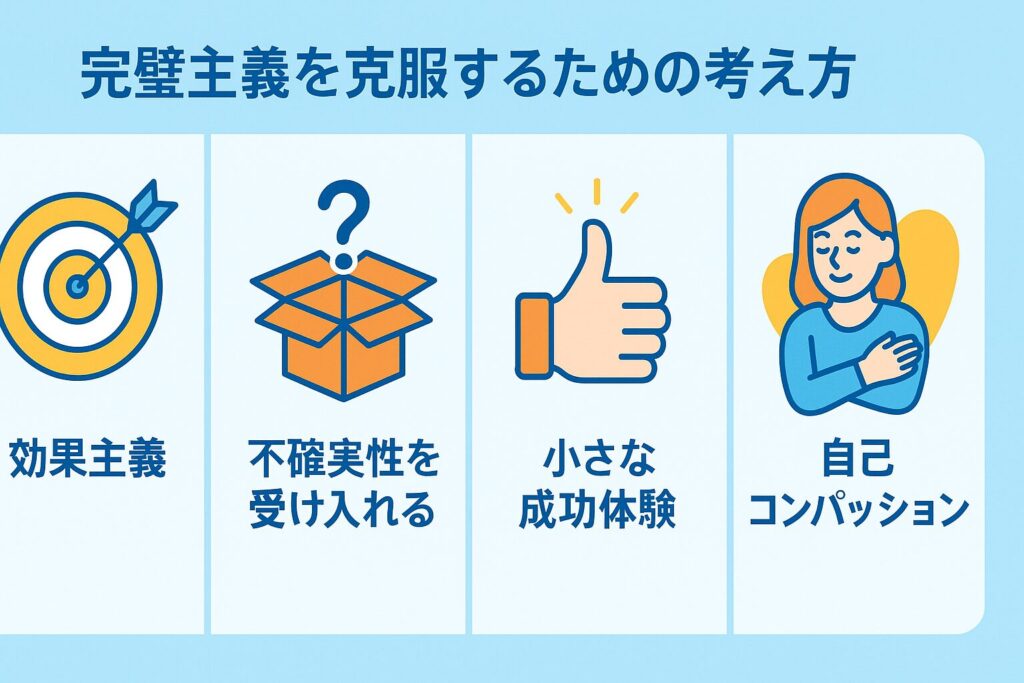

完璧主義を克服するための考え方

効果主義のすすめ|完璧より「目的達成」を優先する

完璧主義をやさしく手放すための第一歩は、「完璧さ」ではなく「結果につながる効果」を大事にする考え方(効果主義)に切り替えることです。

たとえば、プレゼン資料を作るときに「見た目を完璧に整える」よりも「相手に伝わること」を優先する方が本来の目的に合っています。

効果主義のポイント

- ゴール(目的)を意識する

- 必要以上に時間をかけない

- 「60〜70点で十分」と割り切る

不確実性を受け入れる練習をする

完璧主義の人は「絶対に失敗したくない」と考えがちですが、人生はそもそも不確実なものです。

- 新しいことに挑戦する

- 小さなリスクを取る

- 結果ではなくプロセスを楽しむ

こうした練習を繰り返すことで、「予測できないことがあっても大丈夫」と少しずつ思えるようになります。

小さな成功体験を積み重ねる

大きな成功を目指すより、小さな成功を積み重ねることが自己肯定感を高めます。

- 1日のタスクを小さく分けて達成する

- 終わったら「できた」と振り返る

- 自分を認める習慣をつける

これにより「完璧じゃなくても前に進めている」と実感でき、過度なプレッシャーから解放されやすくなります。

自己コンパッション(自分への優しさ)を持つ

自己コンパッションとは、自分に思いやりを持ち、失敗しても優しく声をかけてあげる姿勢のことです。

- 「失敗しても大丈夫、次に活かせばいい」

- 「誰でもミスをするものだ」

こうした考え方を持つことで、自己批判が減り、心の余裕が生まれます。

完璧主義をやめたい時の具体的な克服法

現実的な目標を設定する方法

完璧主義の人は「高すぎる目標」を立てがちです。

その結果、達成できずに自己否定に陥ってしまいます。

そこで大切なのは、現実的で達成可能な目標を設定することです。

- 大きな目標は小さなステップに分ける

- 「今週はここまで」と範囲を決める

- 達成できたらしっかり認める

小さな成功体験を積むことで、自己肯定感が自然と育っていきます。

「70点でOK」と考える習慣をつける

完璧を目指すと行動が止まってしまうので、70点で合格と自分に許可を出すことが大切です。

例えば…

- 報告書は「誤字脱字がなければ提出する」

- 掃除は「人に見られて困らない程度で終える」

「70点でOK」という基準を持つと、ストレスが減り、むしろ行動のスピードが上がります。

失敗を学びに変える思考法

完璧主義者にとって失敗は「終わり」ですが、実際には学びのきっかけです。

- 「なぜうまくいかなかったのか?」と分析する

- 改善点を一つだけ見つける

- 次の挑戦につなげる

このサイクルを繰り返すことで、失敗への恐怖が減り、「挑戦する力」が育っていきます。

仕事や勉強で使える実践的な工夫(時間管理・優先順位付け)

実生活で完璧主義を和らげるには、仕組み作りが効果的です。

- 時間制限を設ける:「1時間で仕上げる」と決める

- 優先順位をつける:大切な仕事から取り組み、細部は後回し

- ToDoを細分化する:小さなタスクに分けて達成感を得る

こうした工夫を取り入れると、無駄なこだわりに時間を取られず、効率的に成果を出せるようになります。

完璧主義に関連する有名な心理学理論

認知行動療法(CBT)と「認知の歪み」

認知行動療法(CBT)は、思考のクセを修正して行動を変える心理療法です。

完璧主義の人は「少しでも間違えたら全部ダメ」という全か無か思考(白黒思考)に陥りやすいのが特徴です。

CBTでは、このような「認知の歪み」を見つけて、より現実的で柔軟な考え方に修正していきます。

例:「今日の仕事で1つミスをした → すべて台無しだ」

↓ CBT的修正

「1つのミスはあったけど、全体的には良くできている」

自己決定理論(外発的動機と内発的動機)

自己決定理論では、人のやる気は自律性・有能感・関係性が満たされることで高まるとされています。

完璧主義者は「人に認められるため」「怒られないため」といった外発的動機に偏りがちです。

その結果、モチベーションの質が低下し、ストレスを感じやすくなります。

内発的動機(「自分がやりたいからやる」)を大切にすることで、完璧主義を和らげることができます。

期待価値理論(行動が止まる仕組みの説明)

期待価値理論では、行動するかどうかは

「成功できると思う期待」 × 「やる意味や価値」

で決まると説明されます。

完璧主義者は「少しでも失敗するかも」と思った瞬間に「期待=0」になり、行動を避ける傾向があります。

つまり「挑戦する意味がない」と感じやすく、先延ばしや行動停止につながってしまうのです。

アドラー心理学(劣等感と補償)

アドラー心理学では、人間は劣等感を克服するために努力する存在とされています。

ただし、その劣等感が強すぎると「完璧でなければ価値がない」という補償行動(過剰な努力)に走りやすくなります。

「不完全な自分を受け入れること」こそが、完璧主義を和らげ、健全な成長につながるとアドラーは説きました。

まとめ|完璧主義を手放して自由に生きるために

完璧主義を和らげる5つのポイント

完璧主義を克服するには、一気に性格を変える必要はありません。日常で少しずつ取り入れられる工夫が大切です。

- 効果主義を意識する:「目的を達成すること」に集中する

- 70点で合格とする:行動のハードルを下げる

- 小さな成功を積み重ねる:自信と達成感を育てる

- 失敗を学びと捉える:ネガティブからポジティブへ視点を変える

- 自己コンパッションを持つ:自分に優しく声をかける

「不完全さ」を受け入れることで得られるメリット

完璧主義を手放すと、心が軽くなり、人間関係や仕事のパフォーマンスも改善します。

- ストレスや不安が減り、気持ちに余裕が生まれる

- 他人に対しても寛容になり、摩擦が減る

- 新しい挑戦に前向きになれる

「不完全さ=人間らしさ」と捉えることで、自分も他人もラクになります。

小さな一歩から始める心構え

完璧主義を克服するのに特別な才能は必要ありません。小さな一歩を積み重ねることが何より大事です。

- 今日は「70点で提出」してみる

- 失敗したら「次の改善点」を1つだけ探す

- 自分に「よくやった」と声をかける

こうした習慣が積み重なれば、完璧主義の呪縛から少しずつ自由になり、より充実した生き方に近づいていけます。

👉 完璧を追い求めるよりも、不完全なまま進む勇気を持つこと。

それが、心を軽くし、あなたの人生をより豊かにしてくれるはずです。