「もう少しで成功だったのに…」そんな悔しさを、いつまでも引きずってしまうことはありませんか?

あと一歩届かなかった試験、告白、チャンス──思い出すたびに胸がチクッと痛む。

「なぜあのとき…」「もしもこうしていれば…」と、頭の中で何度もリプレイしてしまう。

実はその強い後悔には、心理的近接性(結果が“起こりかけた”と感じる距離感)と、

後悔理論(Regret Theory)という心理メカニズムが関係しています。

この記事では、

- 「なぜ“あと少し”のときほど後悔が強くなるのか」

- 「どうすれば後悔をやわらげ、前向きに変えられるのか」

を、心理学の観点からわかりやすく解説します。

後悔は成長のきっかけでもあります。

感情の仕組みを理解して、少しずつ心を軽くしていきましょう。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ“あと少しで成功”のときほど後悔が強くなるのか

「あと少しで合格だったのに」「もう少しでうまくいったのに」──

そんな経験をしたとき、私たちは深く落ち込み、何度も過去を思い返してしまいます。

では、なぜ“あと少しで成功”したときほど、後悔の気持ちは強くなるのでしょうか?

この現象の背後には、脳の再体験効果と、心理学でいう心理的近接性(psychological closeness)という概念が関係しています。

“もしも”を強く感じるとき、脳は過去を再体験している

人は後悔するとき、「あのときこうしていれば…」と頭の中で過去の出来事を何度もシミュレーションします。

実はこのとき、脳は現実と想像を完全に区別できていません。

脳科学的に見ると、過去を思い出すときと、実際に体験しているときでは、同じ脳領域(海馬・前頭前野)が活性化します。

つまり、「もしもあのとき〜していれば」という思考は、“もう一度失敗を味わっている”状態なのです。

そのため、後悔が強いほど脳が繰り返し過去を再現し、感情が何度もよみがえります。

特に「あと少しで成功していた」ときは、成功した自分のイメージが鮮明に想像できるため、再体験がよりリアルになります。

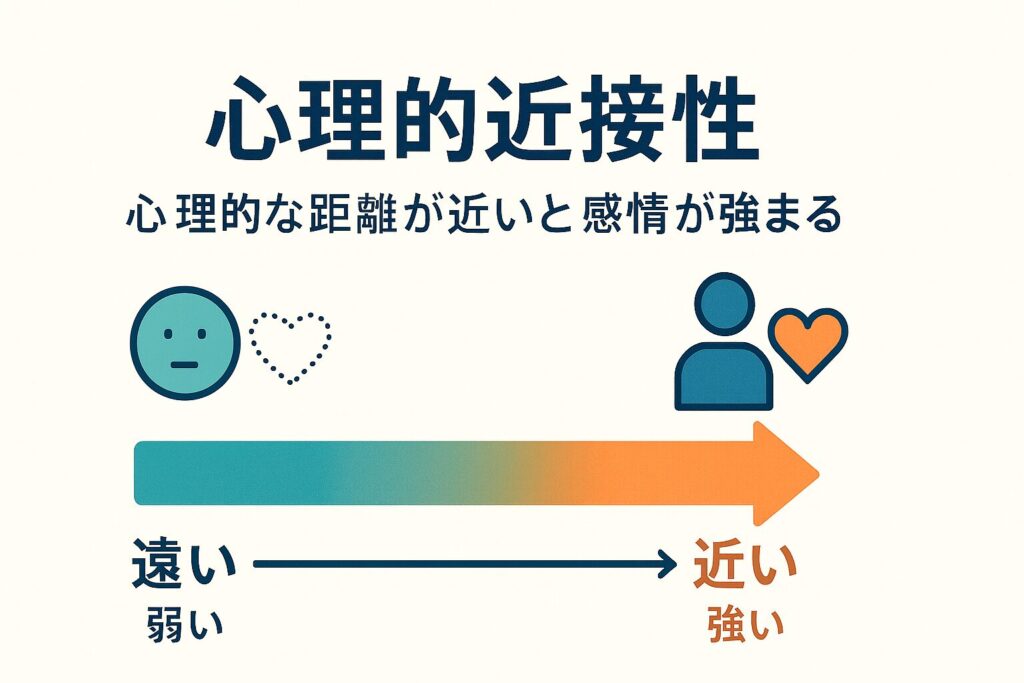

結果が近いほど感情が強まる「心理的近接性」とは?

ここで登場するのが、心理的近接性(psychological closeness)という概念です。

これは、「どれだけその結果が“現実になりかけた”と感じるか」を表す心理的距離のこと。

実際に失敗した距離が近い(=あと少しで成功だった)ほど、感情の強度が増す傾向があります。

- 例:試験であと1点足りなかった → 「惜しい!」と強い後悔

- 例:試験で50点足りなかった → 「まあ仕方ない」とあきらめられる

つまり、成功に心理的に“近かった”ほど、後悔は深くなるのです。

これは“時間的な距離”や“空間的な距離”ではなく、「心の中でどれくらいありえたと感じるか」という認知的な近さを意味します。

飛行機に2分遅れた人の方が後悔する理由(Kahneman & Tverskyの研究)

心理学者ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキー(Kahneman & Tversky, 1982)は、

「後悔」を測定する有名な実験を行いました。

彼らは被験者に次のようなシナリオを提示しました:

AさんとBさんは、それぞれ別の道を使って空港へ向かった。

2人とも交通渋滞に巻き込まれ、Aさんは飛行機に5分遅れ、Bさんは30分遅れた。

どちらがより強い後悔を感じるでしょうか?

多くの人が「5分遅れたAさんのほうが後悔が強い」と答えました。

理由は明確です。Aさんは「もう少しで間に合った」という状況を具体的に想像できるからです。

つまり、結果が“ほぼ起きた”ように感じる=心理的近接性が高い状態では、

「もしも」という反事実的思考が強く働き、後悔の感情が増幅します。

🔍 まとめ:後悔の強さは「失敗の距離」で決まる

- 後悔とは、「起こらなかった結果」をリアルに想像できるほど強くなる感情。

- 「あと少しで成功だった」と感じると、脳は過去を再体験し続ける。

- 心理的近接性が高いほど、「もしも」が強まり、後悔も深くなる。

つまり、あなたが「もう少しでうまくいったのに」と何度も考えてしまうのは、

人間の自然な脳の働きなのです。

過去を繰り返し思い出すのは、それだけ「成功の可能性を実感できていた証拠」でもあります。

心理的近接性とは?距離が近いと感情が強まる心理メカニズム

「心理的近接性(psychological closeness)」という言葉は、

日常ではあまり耳慣れないかもしれませんが、

実は私たちの感情の強さを左右する鍵となる概念です。

ここでは、「人との心理的な距離」だけでなく、

「出来事との距離」──つまり、どれくらい“自分に近い”出来事と感じるか

という観点から、この仕組みを見ていきましょう。

人間関係の“近さ”と出来事の“近さ”は別もの

「心理的に近い」と聞くと、

「仲の良い人」「信頼できる人」を思い浮かべる人が多いでしょう。

これは、対人関係における感情的な近さのことです。

しかし、心理学でいう心理的近接性には、もう一つの側面があります。

それが、出来事や結果に対する“主観的な近さ”です。

たとえば──

- 「あと一問で合格だった」

- 「もう一歩で告白できた」

- 「ゴール目前でミスをした」

このように、“出来事”自体を自分のことのようにリアルに感じるとき、

その体験は心理的に非常に近いといえます。

たとえ時間や場所が離れていても、心の中で「自分の出来事」として感じているのです。

出来事を“自分ごと”として感じるほど後悔が増幅する

心理的に近い出来事ほど、私たちは強い感情反応を起こします。

その理由はシンプルで、自分の延長線上で起きたことのように感じるからです。

- 「他人の失敗」より「自分の失敗」が強く残る

- 「過去の自分の選択」が原因だと感じるほど後悔が大きい

- 「あのとき行動していれば…」と“自分の可能性”を具体的に想像できる

つまり、出来事を「自分のコントロール下にあったこと」だと認識するほど、

「なぜあのとき…」という感情が強くなるのです。

このように、出来事を自分の一部として感じる=心理的近接性が高いほど、

後悔・罪悪感・恥などの感情が深く残ります。

心理的距離(psychological distance)との違い|構成レベル理論との関係

ここで混同されやすいのが、心理的距離(psychological distance)という用語です。

これは、心理学者トロープとリベルマンによる

「構成レベル理論(Construal Level Theory)」で提唱された概念です。

構成レベル理論では、

- 心理的距離が遠い → 抽象的・俯瞰的に考える(“いつかやりたい”など)

- 心理的距離が近い → 具体的・感情的に感じる(“今すぐやりたい”など)

というように、人は距離の近さによって思考のレベルが変わると説明されます。

この考え方を後悔に当てはめると、

「心理的距離が近い=心理的近接性が高い」とき、

出来事を非常にリアルに感じ、感情が強く動くことになります。

逆に、「もう過去のことだ」「あのときは仕方なかった」と

心理的距離を置けるようになると、後悔は徐々に薄れていきます。

🔍 まとめ:心理的近接性とは「どれだけ自分に近く感じるか」

| 観点 | 内容 | 感情への影響 |

|---|---|---|

| 対人関係の近さ | 人との信頼・親密さ | 共感・愛着・安心感 |

| 出来事の近さ | 結果や失敗をどれだけ自分のことと感じるか | 後悔・罪悪感・やるせなさ |

| 心理的距離との関係 | 距離が近いほど感情が強く、遠いほど冷静になれる | 感情のコントロールに影響 |

心理的近接性とは、「感情のレンズの焦点距離」のようなもの。

焦点が近すぎると感情が強まり、遠ざけることで客観視できるようになります。

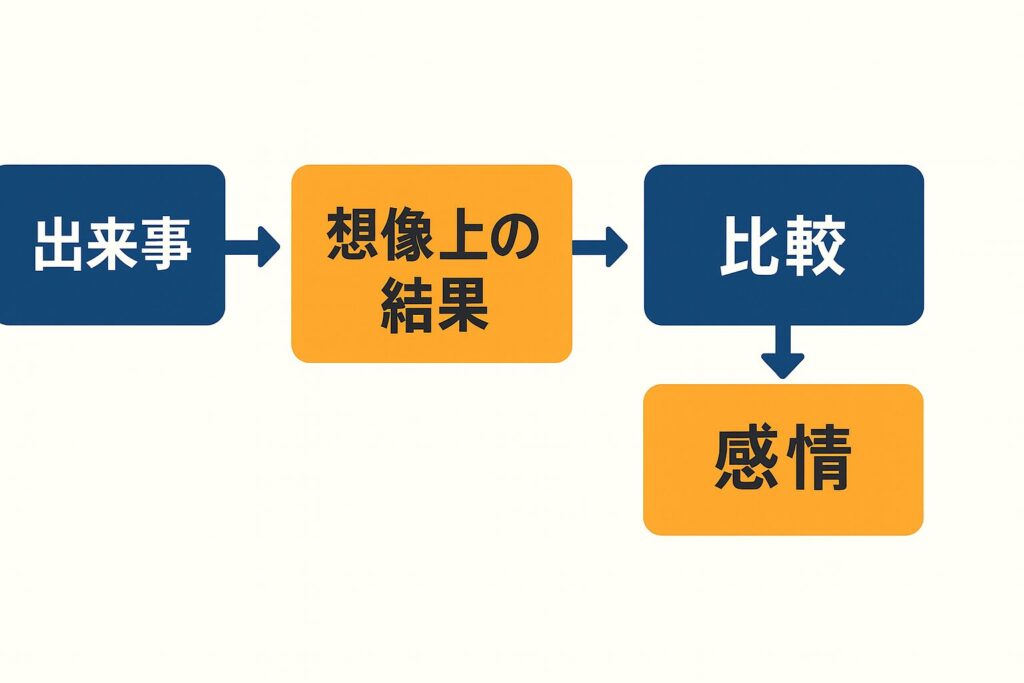

後悔理論(Regret Theory)でわかる「もう少し」の心理

「なぜ自分は、あのときのことをいつまでも引きずってしまうのだろう」

──そんな疑問を、心理学では後悔理論(Regret Theory)というモデルで説明できます。

この理論は、経済学や行動心理学の分野で提唱され、

人が「結果そのもの」よりも「他の選択をしたときの想像結果」によって感情を左右されることを示しています。

グラハム・ルームズら(1982)が示した後悔の構造

後悔理論は、グラハム・ルームズらが1982年に提唱した考え方です。

彼らは、伝統的な経済学が前提とする「人は常に合理的に判断する」という考えに異を唱えました。

人間は、損得ではなく「後悔したくない気持ち」に強く影響されて行動する、というのです。

たとえば──

- 転職して失敗した人より、転職をやめた結果チャンスを逃した人の方が後悔することもある

このように、後悔理論では「実際の結果よりも“想像上の比較対象”が感情を決める」とされます。

つまり、人は現実ではなく“もう一つの可能性”と自分を比べてしまう生き物なのです。

“実際の結果”よりも“想像上の結果”が感情を左右する

後悔理論の特徴は、次の2つの比較で感情を説明する点にあります。

| 比較の対象 | 感情の例 | 心理的効果 |

|---|---|---|

| 実際の結果 vs 想像上の結果 | 「もしあのときこうしていれば…」 | 後悔・安堵などの感情が生まれる |

| 自分 vs 他人 | 「あの人は成功したのに自分は…」 | 嫉妬・不公平感・劣等感など |

後悔とは、単なる「失敗の痛み」ではありません。

それは、「実際の結果よりも、頭の中の“もうひとつの世界”に苦しむ感情」なのです。

特に「あと少しで成功できた」状況では、想像上の結果がとてもリアルに感じられます。

そのため、「成功していた自分」との心理的な距離が縮まり、

心理的近接性が高まり、後悔が何倍にも増幅します。

反事実的思考(counterfactual thinking)が生む「もしも〜していたら」

この「もう一つの世界」を想像する思考パターンを、心理学では**反事実的思考(counterfactual thinking)**と呼びます。

反事実的思考とは、

“現実とは異なる仮定の出来事”を想像して、「もしも〜していれば」と考えること。

たとえば:

- 「もし早く家を出ていれば遅刻しなかったのに」

- 「もう少し努力していれば合格していたかも」

この思考自体は自然なもので、人間の学習と成長に必要な要素でもあります。

なぜなら、「次はこうしよう」と行動を修正するきっかけになるからです。

しかし、問題は反事実的思考を“感情的に繰り返し再生”してしまうこと。

そうなると、現実を生きながらも、心は常に「過去の分岐点」に取り残されてしまいます。

🔍 まとめ:後悔理論が教える“もう少し”の心理

- 後悔は、現実の失敗そのものではなく、「別の結果を想像する力」から生まれる

- 「あと少しで成功していた」状況では、その想像がよりリアルに感じられ、後悔が強まる

- 反事実的思考は、学習には役立つが、繰り返すと感情を消耗させる

つまり、「あのときこうしていれば…」という感情は、

あなたが現実を分析し、より良い未来を望む知的な反応でもあるのです。

重要なのは、それを「責める材料」にするのではなく、

「次にどう活かすか」という建設的な方向に変えることです。

「もう少しだったのに…」を引きずる心理的メカニズム

「もう少しでうまくいったのに」と頭から離れない──。

それは人間の脳と心理のメカニズムによるものです。

ここでは、後悔を引きずってしまう理由を、心理的な観点から3つの角度で見ていきましょう。

①成功が“リアルに想像できた”ときほど感情が残る

「あと少しで成功だった」という状況では、成功のイメージが具体的に描けるため、脳がその“ほぼ起こりかけた結果”を現実のように感じてしまいます。

たとえば、試験にあと1点足りなかったとき、

頭の中で「もしあの1問を正解していたら」という“もう一つの現実”が何度も再生されます。

このとき脳内では、実際に成功を体験したときと似た領域(報酬系・前頭前野)が活性化します。

つまり、後悔は単なる思考ではなく、“未完の成功体験”を再体験している感情現象なのです。

- 目標が具体的だったほど、後悔は強くなる

- 成功の可能性が高かったほど、「自分でもできたはず」という確信が残る

このリアリティが、後悔を“感情的な傷”として残してしまいます。

②完璧主義や自己責任感が強い人ほど後悔しやすい理由

後悔を引きずりやすい人には、ある心理的傾向があります。

それが、「自分の行動を完全にコントロールできる」と思いやすい完璧主義です。

完璧主義者は、結果が悪いときに

「自分の努力が足りなかった」と内的原因(自分のせい)を探します。

この自己責任感が強いこと自体は良い面もありますが、

行き過ぎると「本当は防げたはず」と自分を責め続けることになります。

具体的には:

- 「あのときもっと早く決断していれば…」

- 「もう一度確認しておけば…」

- 「自分がミスしなければ結果は違った」

こうした思考は、反事実的思考の負のループを強化します。

結果として、現実よりも“理想の結果”に心が縛られ、後悔が長期化します。

③後悔を繰り返す人に共通する「認知のクセ」

後悔を長引かせる背景には、いくつかの認知の歪み(考え方のクセ)が関係しています。

代表的なパターンは以下のとおりです。

| 認知のクセ | 内容 | 結果として起こること |

|---|---|---|

| 過剰な自己責任 | すべての結果を自分のせいにする | 自己否定・罪悪感が強まる |

| 結果論的思考 | 結果を知った後で「やるべきだった」と判断する | 自己評価が不公平になる |

| “たられば”思考 | 「もしも〜していれば」と繰り返す | 現在への集中力が下がる |

| 白黒思考 | 成功=0、失敗=100と極端に考える | 部分的成功を評価できない |

これらの思考は、後悔を「分析」ではなく「自責」に変えてしまうため、

いつまでも気持ちを切り替えられなくなります。

🔍 まとめ:後悔を引きずるのは「人間らしさ」の証

- 成功がリアルに想像できるほど、後悔は強く残る

- 完璧主義や自己責任感が強い人ほど、自分を責めやすい

- 認知のクセ(思考の偏り)が、後悔を長引かせる

後悔を引きずるというのは、「自分が本気で何かに向き合っていた証拠」でもあります。

それだけ真剣に取り組んでいたからこそ、感情が深く残るのです。

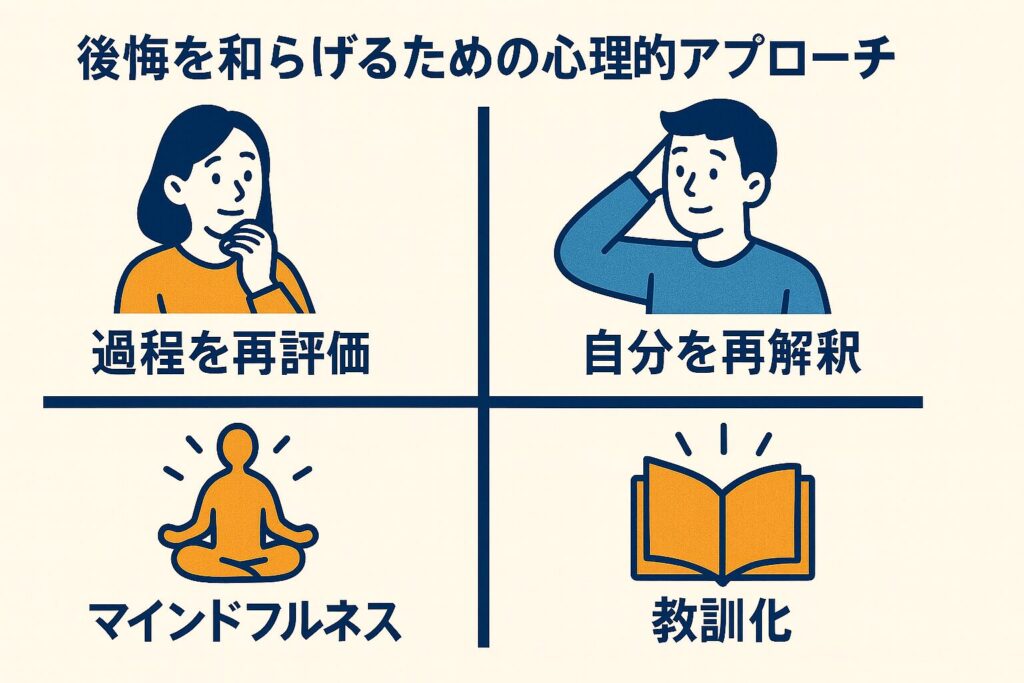

後悔を和らげるための心理的アプローチ

強い後悔は、誰にでも起こる自然な感情です。

しかし、それをいつまでも抱え続けると、心のエネルギーが消耗してしまいます。

ここでは、心理学的に効果が確認されている「後悔をやわらげる4つのステップ」を紹介します。

① 「結果」ではなく「過程」に焦点を戻す再評価法

後悔の多くは、「結果」だけに注目してしまうことから生まれます。

しかし心理学的に言えば、人間は結果を完全にコントロールできません。

できるのは「選択のプロセス」まで。

そこで有効なのが、認知再評価(cognitive reappraisal)という方法です。

「あのとき、できる範囲ではベストな判断をしていた」

「結果は残念だったけれど、選択の過程は間違っていなかった」

といったように、“行動の質”を肯定的に捉え直すのです。

この再評価によって、脳は「失敗=全否定」から「挑戦=学び」へと意味づけを変えます。

それだけで、後悔の感情が徐々に弱まります。

② 「あのときの自分もベストを尽くしていた」と再解釈する

多くの人が「過去の自分」を今の視点で責めてしまいます。

しかし、過去のあなたは“当時の知識・状況・体力・環境”の中で最善を尽くしていたはずです。

心理療法ではこれを「自己受容的再解釈(self-compassionate reframing)」と呼びます。

たとえば:

- 「あのときの自分は未熟だった」→「あの経験があったから今の自分がある」

- 「失敗して恥ずかしかった」→「恥を知ることが成長の始まりだった」

このように、過去を敵ではなく、味方として捉え直すことが重要です。

自分を責めるエネルギーを、“今を生きる力”に変えることができます。

③ マインドフルネスで“過去との距離”を取り戻す

後悔が長引くとき、私たちは心の中で「過去を繰り返し再生している」状態です。

これは「反事実的思考」のループであり、

現実の時間軸では“今ここ”を生きていない状態とも言えます。

そこで効果的なのが、マインドフルネス(mindfulness)です。

これは「今この瞬間に意識を戻す練習法」で、

後悔・不安・怒りといった感情の渦から距離を取ることができます。

実践のポイント:

- 静かな場所で3分間、呼吸に意識を向ける

- 思考が「もしも」「あのとき」に戻ったら、「今、戻った」と気づくだけでOK

- 批判せず、ただ“観察者の視点”で見つめる

脳科学的にも、マインドフルネスによって扁桃体の過剰反応が抑えられ、感情の回復力(レジリエンス)が高まることが分かっています。

④ 後悔を“教訓化”して成長に変える

後悔を完全に消すことはできません。

ですが、それを「成長の材料」に変えることはできます。**

心理学ではこれを「意味づけの再構成(meaning reconstruction)」と呼びます。

失敗や後悔を、“自分が次に何を大切にするか”を見つけるきっかけとして扱うのです。

たとえば:

- 「もうあんな後悔はしたくない」→「次は早めに行動しよう」

- 「チャンスを逃した」→「自分は挑戦を大切にしたいと気づいた」

つまり、後悔とは“価値観の鏡”でもあります。

何を失って悲しいかは、何を本当に大切にしているかを教えてくれます。

🔍 まとめ:後悔をやわらげる4つのステップ

| ステップ | 方法 | 目的 |

|---|---|---|

| ① | 結果より過程を再評価する | 自責の感情を軽くする |

| ② | 過去の自分を再解釈する | 自己受容を高める |

| ③ | マインドフルネスで距離を取る | 感情の嵐から抜け出す |

| ④ | 後悔を教訓化する | 成長の方向へ意味づけ直す |

後悔を「消す」のではなく、「整える」。

そのプロセスこそが、感情の成熟であり、次のチャンスを掴む準備なのです。

まとめ|“もう少しで成功”を引きずるあなたへ

ここまで見てきたように、「もう少しで成功だったのに」という後悔は、

単なるネガティブな感情ではなく、人間の心が真剣に何かに向き合った証でもあります。

心理学的に言えば、それは「心理的近接性」と「後悔理論」の自然な働きによって生まれるものです。

ここでは、この記事の要点を振り返りながら、後悔との向き合い方を整理してみましょう。

心理的近接性を理解すれば、感情を客観的に見られる

「あと少しで成功していた」という状況では、結果が“起こりかけた”ように感じるため、

心はその出来事を非常にリアルに捉えます。

これは「心理的近接性(psychological closeness)」が高い状態であり、

感情が強くなるのはごく自然なことです。

「なぜこんなに引きずってしまうのか?」

という疑問の裏には、「それだけ本気で取り組んでいた」という事実が隠れています。

“後悔する心”は学びのサインでもある

後悔とは、「別の選択肢を想像できる知性の証」です。

もし、後悔を一切しない人間なら、同じ失敗を何度も繰り返してしまうでしょう。

- 「あのとき行動すればよかった」

- 「もっと準備しておけばよかった」

こうした思いは、あなたが未来をより良くしようとする力の現れです。

つまり、後悔は「終わり」ではなく、「次の行動への起点」。

成長の方向を示す“心のコンパス”なのです。

過去を責めるより、「次はどう活かすか」を考える

後悔を前向きに変える最大のポイントは、

「責める視点」から「活かす視点」へと切り替えることです。

たとえば──

| ネガティブな視点 | 前向きな再解釈 |

|---|---|

| 失敗してしまった | 成功の条件を一つ学べた |

| チャンスを逃した | 次は迷わず行動するための教訓になった |

| 恥をかいた | 本当の意味での勇気を知った |

後悔の中には、未来に使える“データ”があるはずです。

それを取り出し、未来への学びにすることが、

後悔を癒す一番の方法です。