「人はなぜ、他人を見て行動を変えるのか?」

職場で頑張る同僚を見ると自分もやる気が出たり、逆に愚痴ばかりの空気に引きずられてやる気をなくしたり──。そんな経験、ありませんか?

実はこれ、心理学でいう「モデリング理論」が関係しています。

この理論では、「見ること」自体が学びにつながると考えられており、教育・職場・SNSなど、私たちの日常のあらゆる場面に影響を与えています。

この記事では、モデリング理論の基本的な仕組みや社会的学習理論との関係をわかりやすく解説。さらに、モデリングの種類やポジティブな影響(良いモデリング)とネガティブな影響(悪いモデリング)の違い、そして日常での具体例や活用法までを紹介します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

モデリング理論とは?社会的学習理論の中核をなす「観察学習」の考え方

私たちは日々、誰かの行動を見て、それを真似して学ぶというプロセスを繰り返しています。

この「見ることで学ぶ」という仕組みを理論的に説明したのが、心理学者アルバート・バンデューラによるモデリング理論(modeling theory)です。

社会的学習理論との関係|モデリング理論はその一部

まず前提として、モデリング理論は単独で存在するものではなく、

より包括的な理論である社会的学習理論(Social Learning Theory)の中に含まれる概念です。

社会的学習理論では、人の行動は「個人・行動・環境」の3つが相互に影響し合うと考えます。

その中核にあるのが、他人の行動を観察して学ぶモデリング(観察学習)のプロセスです。

つまり、社会的学習理論が「人はどうやって学ぶのか」という全体の枠組みを示すものなら、

モデリング理論はその中の「観察による学習のメカニズム」を具体的に説明する理論だといえます。

モデリング理論の基本定義|“見ることが学ぶこと”

モデリング理論の中心的な考え方は、次の一文に集約されます。

「人は、他人の行動とその結果を観察することで、新しい行動を学習できる。」

たとえば――

・子どもが親の口調を真似する

・新人が先輩の仕事の進め方を見て覚える

・人がSNSで「うまくいった方法」を見て試してみる

これらはいずれも、経験を通じてではなく、観察を通じて学習が起きている例です。

このような観察による学習を心理学では「観察学習(observational learning)」と呼びます。

モデリングが注目される理由|人は観察から学べる

「百聞は一見にしかず」という言葉があるように、

人は自分で失敗するより、他人の成功や失敗を“見る”ほうが早く学べることがあります。

これは、人間が社会的な存在であり、他者の行動を通して効率的に生き延びてきたからです。

たとえば――

- 他人が危険を避けた行動を見て「自分も気をつけよう」と学ぶ

- 尊敬する人の挑戦を見ることで「自分もやってみよう」と思える

このように、モデリング理論は「模倣の心理」だけでなく、

人の成長・挑戦・社会的影響力の根本に関わる理論として注目されています。

要するに、モデリング理論とは――

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 「人は他人を観察することで学ぶ」仕組みを説明 |

| 所属理論 | 社会的学習理論の中核構成要素 |

| キーワード | 観察学習・模倣・代理強化・環境との相互作用 |

| 現代的意義 | 教育・SNS・リーダーシップなどへの応用が進む |

モデリングの代表的な分類方法(3パターン)

ここではモデリングの代表的な分類をご紹介します。

① 学習内容(何を学ぶか)による分類

| タイプ | 内容 | 心理メカニズム |

|---|---|---|

| 行動模倣型モデリング | 具体的な行動を真似する(例:暴力、助け合い、挑戦など) | 観察学習(Attention→Retention→Reproduction→Motivation) |

| 感情・態度伝染型モデリング | 感情・姿勢・価値観・空気感を真似る | 情動感染・社会的同調・規範の内在化 |

👉 この分類は、教育・職場・SNSの「行動影響」を説明するときに非常に分かりやすいです。

つまり、“どんな影響が伝わるか”という観点ですね。

② 観察対象との関係性による分類(バンデューラ原典)

心理学的には、こちらが理論的な正統分類です。

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 直接モデリング(Direct modeling) | 他人の行動を直接観察して学ぶ | 上司・親・教師を見て学ぶ |

| 象徴的モデリング(Symbolic modeling) | 映画・TV・SNSなどを通じて学ぶ | アニメやYouTuberの真似 |

| 抽象的モデリング(Abstract modeling) | 個別の行動から“原理”や“方針”を学ぶ | 「挑戦する姿勢」だけを学ぶ |

| 自己モデリング(Self-modeling) | 過去の自分・映像の自分を見て学ぶ | 自分の成功動画を見て自信を高める |

👉 こちらは「どんな形で学習が起こるか」という観点。

より学問的・研究的な分類です。

③ 結果(影響の方向性)による分類

こちらはあなたの表ともつながる実践的な分類です。

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| ポジティブ・モデリング | 望ましい行動や価値観を学ぶ | 努力・共感・挑戦が伝わる |

| ネガティブ・モデリング | 望ましくない行動・態度を学ぶ | 暴力・愚痴・諦めが伝わる |

👉 これは教育・組織心理・SNS分析などでよく使われます。

“影響の善悪”で区別しているため、情動感染のテーマと相性が良い分類です。

まとめると

| 分類の観点 | モデリングのタイプ | 主な目的・使用場面 |

|---|---|---|

| 学習内容による分類 | 行動模倣型/感情・態度伝染型 | 実践心理・教育・SNS分析に最適 |

| 観察対象との関係性による分類 | 直接/象徴的/抽象的/自己 | 学術的な心理学研究で使用 |

| 影響の方向性による分類 | ポジティブ/ネガティブ | 現代のメディア・組織心理で有効 |

モデリング理論の4つのプロセス|観察から学習が起こる仕組み

モデリングによる観察学習は、「見ただけで行動が変わる」ように思われがちですが、実際にはそんなに単純ではありません。

バンデューラは、人が観察から学ぶプロセスを4つの段階(過程)に分けて説明しました。

それが次の4つです。

- 注意過程(Attention)

- 保持過程(Retention)

- 運動再生過程(Reproduction)

- 動機づけ過程(Motivation)

この4段階を順番にたどることで、人は「他人の行動を自分の行動として取り入れる」ようになります。

① 注意過程|誰をモデルにするかで結果が変わる

まずは「誰の行動に注意を向けるか」という段階です。

人は世の中に無数の行動を見ていますが、すべてを覚えているわけではありません。

私たちは特に――

- 魅力的な人

- 尊敬できる人

- 自分と似ている人

- 成功している人

といった「自分にとって意味のあるモデル」に注目します。

例えば、上司よりも「少し先を行く同僚」の行動のほうが参考になる、というのもこの原理です。

つまり、モデリングの第一歩は「どんなモデルに注意が向くか」に左右されるのです。

② 保持過程|見た行動を記憶に残すメカニズム

次に、観察した行動を記憶にとどめる段階です。

人はただ見るだけでなく、「あの人はこうしていた」と頭の中で映像や言葉として再構成します。

たとえば、

- スポーツ選手のフォームを見て頭の中で繰り返す

- 先生の話し方を覚えてプレゼンで真似する

このように、観察した行動をイメージ化して保持することが、次の段階(再生)につながります。

これは短期記憶や長期記憶の働きとも関係しており、「練習」や「反復」によって定着しやすくなります。

③ 運動再生過程|記憶した行動を再現する

たとえば、

次は、記憶していた行動を実際にやってみる段階です。

ただし、記憶していても必ず再現できるとは限りません。

身体的なスキルや状況が整っていないと、再生は難しい場合もあります。

- バスケのフォームを覚えても、筋力や経験が足りないと同じように投げられない

- 先輩の交渉術を見ても、場数が少なければうまく真似できない

つまり、観察学習の再生には「練習や経験」も必要です。

見て覚えたものを「行動として表現する段階」が、この運動再生過程にあたります。

④ 動機づけ過程|報酬や感情が学習を強化する

最後は、「その行動を続けるかどうか」を決める段階です。

ここで重要になるのが、報酬(reward)と感情の影響です。

たとえば、

- モデルとなる人が褒められているのを見て「自分もやってみよう」と思う(=代理強化)

- 逆に、叱られているのを見て「自分はやめておこう」と思う(=代理罰)

このように、他人の結果を見て自分の行動を調整することを代理強化(vicarious reinforcement)と呼びます。

つまり、「行動を学ぶきっかけ」は観察によって得られ、「続けるかやめるか」は感情や報酬によって決まるのです。

モデリング理論では、報酬は「他人を通して学ぶ」ことが中心です。

たとえば、誰かが努力して成果を出したり、褒められたりするのを見ると、

「自分もやってみよう」「自分にもできそう」と感じる――

これが 代理強化(だいりきょうか) と呼ばれる仕組みです。

一方で、社会的学習理論 ではそれに加えて、

「自分が実際に褒められる・叱られる」などの 直接的な経験(直接強化) も含まれます。

つまり、

モデリング理論=他人の経験から学ぶ

社会的学習理論=他人+自分の経験から学ぶ

という違いがあります。

| 理論 | 含まれる「強化のタイプ」 | 具体例 | 学習の中心メカニズム |

|---|---|---|---|

| モデリング理論 | 代理強化(vicarious reinforcement) のみ | 他人が褒められているのを見て「自分もやってみよう」と思う | 観察 → 模倣 → 代理的な動機づけ |

| 社会的学習理論 | 直接強化+代理強化+自己強化 | 自分が報酬を得て学ぶ(直接強化)/他人の成功を見る(代理強化)/自分を褒める(自己強化) | 観察+直接経験+内的評価 |

4段階のまとめ

| 過程 | 内容 | キーワード |

|---|---|---|

| 注意過程 | 誰の行動に注目するか | モデル選択・魅力・共感 |

| 保持過程 | 行動を記憶・イメージ化 | 記憶・反復・イメージ |

| 運動再生過程 | 実際に行動を再現 | 練習・表現・スキル |

| 動機づけ過程 | 続けるかを決定 | 報酬・感情・代理強化 |

ボボ人形実験からわかるモデリング理論の誤解と限界

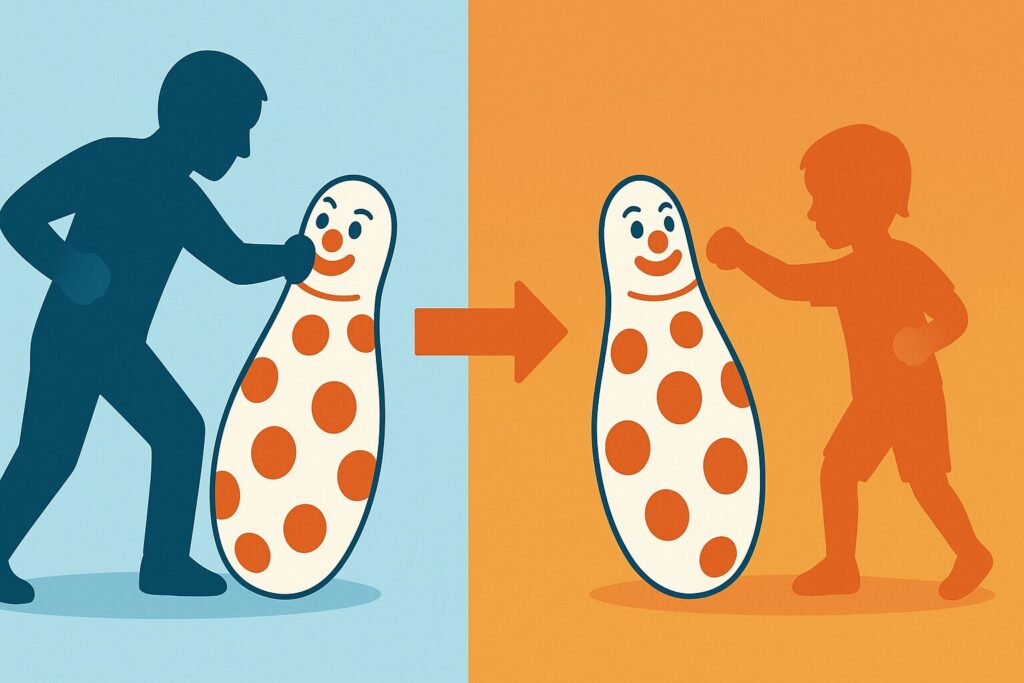

バンデューラの「ボボ人形実験(Bobo Doll Experiment)」は、心理学の歴史の中でも非常に有名な実験です。

多くの人が一度は「子どもが暴力的なシーンを見ると、暴力的になる実験」として聞いたことがあるでしょう。

しかし――

多くの人が抱いているそのイメージは、一部だけを切り取った誤解です。

この章では、「ボボ人形実験」の本来の意図と、現代心理学からの再評価を整理していきます。

バンデューラの意図と誤解された点

バンデューラがこの実験で伝えたかったのは、

「人は直接経験しなくても、観察によって学習できる」という新しい発想でした。

当時主流だった行動主義では、

「学習とは、刺激と報酬(罰)の繰り返しによって起こる」と考えられていました。

しかしバンデューラはこう言います。

「人は他人の行動を“見るだけでも”学習する」

つまり、暴力を見た子どもが必ず暴力的になるという単純な話ではなく、

「攻撃という行動パターンを理解し、再現できるようになる」ということを示したのです。

観察=学習の“可能性”を示した実験

ボボ人形実験では、

大人が人形を叩く・蹴るなどの攻撃的な行動を見た子どもたちが、

その後に似たような行動を真似したことが観察されました。

これは、「行動を観察しただけで、その“やり方”を学べる」ことを示すものでした。

しかし重要なのは、

その行動が常に再現されるわけではないという点です。

子どもがそれを実際にやるかどうかは、周囲の反応や価値観に左右される。

つまり、観察は「学習の可能性」を作るにすぎず、

「行動として現れるかどうか」は別問題なのです。

現代心理学からの再評価

現代の心理学では、ボボ人形実験は「画期的な理論的転換」をもたらした一方で、

いくつかの指摘をされています。

主なポイントは次のとおりです。

| 批判・限界 | 内容 |

|---|---|

| ① 実験状況が人工的 | 子どもが日常生活で同じように暴力を真似するとは限らない。実験室内の特殊環境。 |

| ② 攻撃性の定義が単純すぎる | 人形を叩く行動=攻撃的とは言えず、「遊び」との区別が曖昧。 |

| ③ 長期的影響が不明 | その場で模倣しても、長期的に攻撃的になるとは限らない。 |

| ④ メディア暴力との誤用 | 「暴力映像を見たら暴力的になる」と短絡的に解釈されがち。 |

現代的な理解例|攻撃的行動パターンの学習としての再解釈

現代では、ボボ人形実験を「攻撃的行動パターンの学習」として再解釈するのが自然です。

たとえば、

- 職場で上司が部下を怒鳴っているのを見て、「強く言えば通る」と学ぶ

- SNSで攻撃的な投稿が注目されているのを見て、「強い口調が効果的」と感じる

- 家族が他人を批判するのを見て、「そういうコミュニケーションが普通」と覚える

これらは「暴力そのもの」ではなく、“攻撃的なスタイル”のモデリングです。

ただし、実際にそれが行動として現れるかどうかは、環境や価値観、報酬(強化)などの影響によって変わります。

バンデューラの理論は、「人が行動パターンを観察から学び、必要に応じて再現する」ことを明らかにした点で、今なお重要な意味を持っています。

まとめ:誤解から本質へ

| よくある誤解 | 正しい理解 |

|---|---|

| 映画を見たら暴力的になる | 暴力的“行動パターン”を学習する可能性がある |

| モデリング=単なる模倣 | モデリング=行動パターンを観察・記憶・再生する過程 |

| 暴力=直接的影響 | 環境・価値観・報酬の影響によって変化する |

日常で見られるモデリング理論の具体例

モデリング理論は、私たちの日常のあらゆる場面に深く関係しています。

人は常に他人の行動を観察し、知らないうちに模倣しています。

それが良い方向にも、悪い方向にも働くことがあるのです。

ここでは、モデリング理論が“今この瞬間も”私たちの行動にどう影響しているかを、4つの場面で見ていきましょう。

①子どもの学習行動|親や先生の言動を真似る心理

子どもにとって、最初の「モデル」は親や先生です。

・親が読書を楽しんでいれば、子どもも本を好きになりやすい

・先生が前向きに授業に取り組んでいれば、生徒も自然と意欲的になる

・逆に、親がすぐにイライラしたり、悪口を言ったりすると、それも真似される

これは「言葉よりも態度の影響が大きい」ことを示しています。

つまり、子どもは“教えられたこと”よりも“見たこと”から学んでいるのです。

教育の現場では、「行動で教える」ことが何よりの指導になる。

これがモデリング理論の本質です。

②職場・チーム|上司や仲間の行動がモチベーションに影響

社会人になっても、モデリングは続きます。

職場では、上司や同僚が“無意識のモデル”となり、組織文化を形づくります。

たとえば――

- リーダーが率先して動く職場では、部下も自発的に動く

- 上司が愚痴ばかり言っている職場では、やる気が伝染しない

- 同僚が前向きに挑戦していると、自分もやってみようと思える

これは、「行動規範の学習」と呼ばれるプロセスです。

人は、「この職場ではこうすべき」という“行動の型”を、観察を通じて自然に学んでいきます。

③SNS・メディア|“真似したくなる投稿”が拡散される理由

SNSは、モデリング理論の影響がわかりやすく現れる“現代的な環境”の一つです。

たとえば、

- 成功体験をシェアする投稿を見ると「自分もやってみたい」と感じる

- 「ルーティン」「勉強法」「ダイエット報告」などがバズるのは、“再現できそう”なモデルだから

- 逆に、過激な発言や攻撃的な投稿も「注目される成功体験」として模倣されやすい

このように、SNSは単なる情報発信の場ではなく、他人の行動を観察し、自分の行動を形づくる“モデリングの場”でもあります。

だからこそ、どんな人をモデルにするかが、自分の思考や行動を大きく左右するのです。

④心理療法や教育現場での応用例|良いモデルを見せて行動を変える

心理療法や教育の分野でも、モデリング理論は重要な技法として使われています。

代表的なのが「ロールモデリング」や「行動リハーサル」と呼ばれる方法です。

- 不安障害や対人恐怖の治療では、他者の適応的な行動を見て学ぶ

- スピーチや面接の練習では、理想的な発言・態度を観察して真似る

- 学校教育でも、「良い手本を見せる指導法」がモデリング理論に基づいています

このように、モデリング理論は「ただ真似る」だけでなく、

“望ましい行動を再現する力”を育てる心理的アプローチとして活用されています。

まとめ:私たちは「見て」学び、「見せて」影響を与える

| 観察対象 | 学習内容 | 影響の方向 |

|---|---|---|

| 親・先生 | 態度・言葉・価値観 | 成長・教育 |

| 上司・同僚 | 行動規範・努力・挑戦 | 職場文化 |

| SNS・メディア | 生活スタイル・発信行動 | 流行・模倣 |

| 心理療法・教育 | 行動の修正・成長促進 | 心理的改善 |

ポジティブなモデリング|“良い影響”が人から人へ伝わる仕組み

モデリング理論の本質は「人は観察を通して学ぶ」という点にあります。

つまり、良い行動もまた、人から人へ伝わるということです。

努力する人、挑戦する人、感謝を忘れない人――。

こうした“前向きな姿勢”は、見ている人の心に火をつけ、行動を変える力を持っています。

心理学的に言えば、それが「ポジティブなモデリング(Positive Modeling)」です。

行動模倣型のモデリング|努力や挑戦が周囲を動かす

ポジティブなモデリングの中でも、もっとも直接的なのが行動模倣型のモデリングです。

これは、「他人の行動を見て“自分にもできそう”と思えることで、実際に行動が促される」現象を指します。

たとえば――

- 同僚が毎朝コツコツと勉強しているのを見て、自分もやる気が出る

- ダイエットに成功した友人を見て、「私もやってみよう」と思う

- チームメンバーの挑戦する姿勢に刺激を受けて、自分も一歩踏み出す

このときに働いているのが、バンデューラが提唱した「自己効力感(self-efficacy)」です。

つまり、他人の成功体験を見ることで、

「あの人にできるなら、自分にもできるかもしれない」

という信念が強まるのです。

この仕組みは教育現場やビジネス研修でも広く使われています。

- 生徒に“努力する先輩”の事例を紹介する

- 社員研修で“成功するリーダー像”を観察する

- SNSで“挑戦する姿”が共感を呼び、拡散される

ポジティブな行動は、言葉以上に影響を与えることもある学習のモデルです。

感情・態度伝染型のモデリング|前向きな姿勢や安心感が広がる

ポジティブなモデリングは、行動だけでなく感情や態度にも広がります。

これを「情動感染(emotional contagion)」と呼びます。

たとえば、

- リーダーが穏やかで落ち着いた態度を保つと、チーム全体が安定する

- 感謝の言葉を口にする人がいると、周囲の空気も温かくなる

- SNSでポジティブな発信を見ることで、自分も前向きな気持ちになる

心理学では、人は相手の表情や声のトーン、姿勢などを無意識に模倣し、

その感情状態まで同調することが分かっています。

つまり、職場・家庭・SNSなど、どんな場でも「誰かの感情が空気を作る」わけです。

積極的な姿勢や笑顔は、まさに“伝染するモデリング”。

自分の態度一つが、周囲の心理を変えることがあります。

ポジティブ・モデリングのまとめ

| 種類 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 行動模倣型 | 努力・挑戦・習慣などを観察して真似する | やる気・自己効力感の向上 |

| 感情・態度伝染型 | 前向きな感情や姿勢が広がる | チームの雰囲気・人間関係の改善 |

ネガティブなモデリング|悪い影響も“伝染”する心理

モデリングは「良い影響」だけをもたらすわけではありません。

人は他人のネガティブな行動・態度・感情もまた、観察を通して学習してしまいます。

この現象を「ネガティブ・モデリング(Negative Modeling)」と呼びます。

たとえば、

- 職場で愚痴や不満が蔓延する

- SNSで攻撃的な投稿が目立つ

- 家庭で怒鳴り声や諦めムードが日常化する

こうした環境では、誰もが無意識のうちに“悪いパターン”をコピーしているのです。

行動模倣型のモデリング|攻撃的行動パターンが学習される

ネガティブなモデリングの代表例が、攻撃的な行動パターンの学習です。

これは単なる暴力ではなく、

「力で問題を解決するスタイル」「強く言えば通る」という行動様式の模倣を意味します。

心理学史で最も有名なのが、バンデューラのボボ人形実験。

大人が人形を叩く様子を見た子どもが、同じ行動を取ったことから、

人は「見ただけで行動パターンを学べる」ことが示されました。

しかし現代的な理解では、

「暴力を見たら暴力的になる」ではなく、

「攻撃的な行動スタイルを“学ぶ”可能性がある」

という点が重要です。

この仕組みはSNSや職場でも同じです。

- 攻撃的な投稿が注目されると、「強く言えば注目される」と学ぶ

- 上司が威圧的に指導すると、「それが効果的」と誤って学ぶ

- チーム内でマウントを取る人が評価されると、他の人も真似し始める

つまり、行動の“結果”が報酬(注目・成功)として見えると、模倣が強化される傾向があるのです。

これがモデリング理論における「代理強化(vicarious reinforcement)」の典型例です。

感情・態度伝染型のモデリング|怠惰・諦め・愚痴がうつる環境

ネガティブなモデリングは、感情や態度のレベルでも起こります。

これは「情動感染(emotional contagion)」や「同調行動(conformity)」の心理によって説明できます。

たとえば――

- 職場で「どうせやっても無駄」と言う人が増えると、全体のモチベーションが下がる

- 家族の誰かが常に愚痴や不安を口にしていると、家の空気が重くなる

- SNSで「疲れた」「社会が悪い」などの投稿ばかり目にすると、気分が落ちてくる

これは単なる“共感”ではなく、感情そのものがコピーされている状態です。

人は社会的存在であり、他人の表情・声・言葉から感情のシグナルを受け取ります。

特に日本のように「空気を読む」文化では、

ネガティブな雰囲気が集団全体の行動を鈍らせる傾向が強いと言われます。

誰かの愚痴や諦めは、聞いているだけでも心のエネルギーを奪う。

だからこそ、「どんな環境に身を置くか」がモデリングの核心なのです。

ネガティブ・モデリングのまとめ

| 種類 | 内容 | 主な影響 |

|---|---|---|

| 行動模倣型 | 攻撃的・支配的な行動パターンを学習 | 対人関係の悪化・職場の緊張 |

| 感情・態度伝染型 | 諦め・怠惰・愚痴などの感情が伝染 | やる気低下・集団士気の低下 |

ネガティブなモデリングは、「見たくない行動」ほど強く印象に残るという特徴もあります。

だからこそ、「何を見るか」「誰をモデルにするか」を選ぶことが、自己防衛の一部なのです。

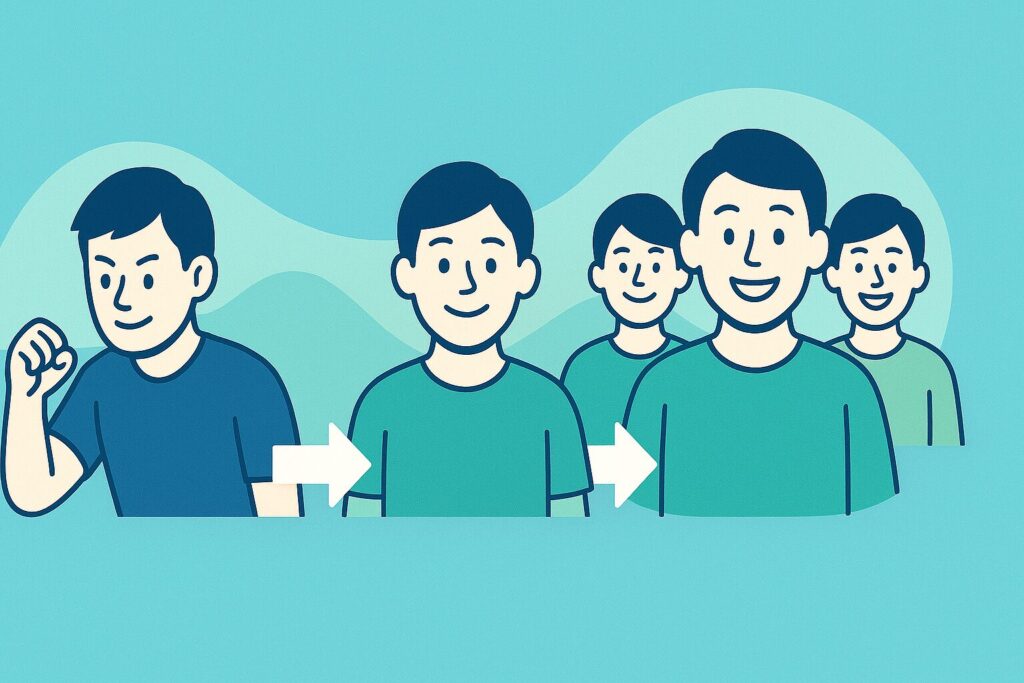

自己成長への応用|良いモデルを意識的に選ぶことが重要

モデリング理論は自分自身の成長戦略として活かすことができます。

ポイントは、「自分にとって理想のモデルを“選ぶ”」という意識を持つこと。

たとえば――

- 憧れる人の行動を観察し、「その人の何を真似たいか」を明確にする

- 理想の習慣(早起き・読書・発信など)を持つ人の行動をトレースする

- 「なりたい自分像」を持ち、それを表現している人を日常的に観察する

これは単なる憧れではなく、「学習戦略」としての観察」です。

モデリング理論を自己成長に応用するステップは次の通りです。

- 理想のモデルを見つける(尊敬・共感できる人物)

- 行動を観察する(どんな言葉・態度・習慣を持っているか)

- 一部を真似してみる(無理せず段階的に)

- 自分の中で定着させる(報酬や達成感で強化)

人は「何を見るか」で人生が変わる。

良いモデルを選ぶことは、良い人生を選ぶことと同じです。

まとめ|モデリング理論を理解すれば「見ることが学ぶこと」と実感できる

モデリング理論は、心理学の中でも「学びの本質」を最もシンプルに表した理論のひとつです。

私たちは「見て学ぶ」ことが多いのです。

日常の中で、誰かの言葉や行動、表情や姿勢が自分の行動を変えた経験はありませんか?

それこそがモデリングの力です。

ここで、記事全体の要点を整理しながら、これからの行動にどう生かせるかを見ていきましょう。

モデリング理論の要点整理

モデリング理論の核心は、バンデューラが示した「観察学習の4段階プロセス」です。

| 段階 | 内容 | キーワード |

|---|---|---|

| ① 注意過程 | 誰の行動を観察するかを選ぶ | モデル選択 |

| ② 保持過程 | 見た行動を記憶に残す | 記憶・理解 |

| ③ 運動再生過程 | 記憶をもとに行動を再現する | 模倣・実践 |

| ④ 動機づけ過程 | 報酬や感情が行動を強化する | 継続・強化 |

この流れによって、人は「見たことをできることに変える」ことができます。

そして、その学習がポジティブにもネガティブにも働く――それが人間の社会的な学びの仕組みなのです。

良いモデルを選ぶことが人生を変える

モデリング理論の最も実践的な教訓は、

「どんな人を見て、何を学ぶかを意識すること」 です。

日常には、たくさんのモデルが存在します。

親・友人・同僚・上司・SNSの発信者――私たちは無意識のうちに、誰かの行動を観察し、その一部を自分の行動に取り入れています。

だからこそ、

- 尊敬できる人を観察する(行動の型を学ぶ)

- ネガティブな影響を避ける(環境を整える)

- 良い行動を“見せる側”に回る(自分がモデルになる)

この3つの意識が、人生の質を大きく左右します。

「見るものが変われば、考え方が変わる。

考え方が変われば、行動が変わる。」

―― これはモデリング理論を最も端的に表す言葉です。