「頭では分かっているのに、心配が止まらない…」そんなふうに感じたことはありませんか?

夜になると不安が膨らみ、同じことを何度も考えてしまう。

「考えすぎだ」と分かっていても、止め方がわからない――。

こうした“止まらない思考”の裏には、脳の思考パターンが関係しています。

この記事では、心理学者エイドリアン・ウェルズが提唱したメタ認知理論(Metacognitive Theory)をもとに、

「なぜ心配が止まらないのか」「どうすれば考えすぎのループを抜け出せるのか」をわかりやすく解説します。

今日からできる実践ステップも紹介しますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

心配が止まらない人の特徴と心理|「考えすぎ脳」はどう作られる?

「夜ベッドに入っても、あれこれ考えが止まらない」

「もし失敗したらどうしよう」と頭の中で何度もシミュレーションしてしまう――。

そんな“心配が止まらない”状態には、実は脳と心の習慣的なパターンがあります。心理学的に見ると、それは「不安を感じやすい人の特徴」や「思考の使い方」によって強化されていくのです。

不安を感じやすい人の共通点

不安を感じやすい人は、次のような特徴を持っていることが多いです。

- 完璧主義傾向があり、「ミスをしてはいけない」と自分を厳しく評価する

- コントロール欲求が強く、「すべてを予測しておきたい」と思う

- 過去の失敗経験を繰り返し思い出し、再発を防ごうとする

- 他人からの評価を気にしやすく、「嫌われたらどうしよう」と考える

このような心理は「慎重で責任感がある」とも言えますが、度を超えると“心配グセ”へと変わります。

つまり、心配することで安心を得ようとする“クセ”が強くなるのです。

「考えないと不安」という思い込み

多くの人は、「心配しておけば、最悪の事態を防げる」と無意識に信じています。

このような思い込みを心理学ではメタ認知信念(metacognitive belief)と呼びます。

たとえば、

- 「心配しないと怠けている気がする」

- 「考えておけば安心できる」

という“心配に対する信念”があると、心配そのものが安心の手段になってしまいます。

しかし皮肉なことに、この思考パターンこそが不安を増幅させる原因です。

心配が一時的な安心を生む「クセ」

一瞬だけ安心できるからこそ、人は心配を繰り返します。

これはまるで「不安→心配→一時的な安心→また不安」という心理的ループ。

このサイクルは、脳内で“報酬”として働くドーパミンにも関係しています。

つまり、心配することで「安心できた」という経験が強化学習されるのです。

その結果、

「心配するほど安心できる」

という誤った関連づけが、脳に刻まれてしまいます。

思考と感情がループする仕組み

不安を感じると、脳の扁桃体が活発になり、「危険を探せ!」という指令を出します。

すると前頭前野(思考を司る部位)が過剰に働き、考えすぎ=脳の過活動が起きるのです。

この状態では、

- 不安を感じる

- それを打ち消そうとして考える

- しかし考えるほど不安が強くなる

という悪循環ループが完成します。

これがいわゆる「考えすぎ脳」です。

要約ポイント

- 心配は「安心したい」という自然な防衛反応

- しかし、「心配しないと不安」という思い込みが悪循環を作る

- 心配が“一時的な安心”を与えるため、脳がその行動を強化してしまう

- 結果として、思考と感情がループし、「考えすぎ脳」が固定化される

メタ認知理論とは?|“考えすぎ”を生み出す心のメカニズムを解説

私たちは「心配をやめよう」と思っても、気づけばまた同じ考えに戻ってしまうことがあります。

この“思考のループ”を説明するのが、イギリスの心理学者エイドリアン・ウェルズ(Adrian Wells)が提唱したメタ認知理論(Metacognitive Theory)です。

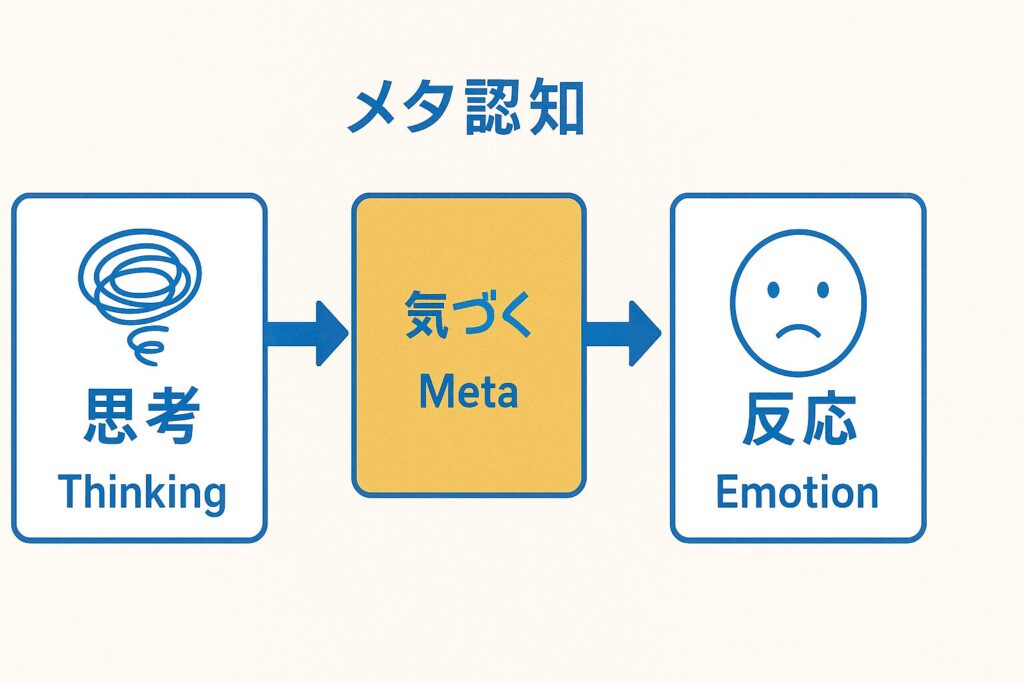

メタ認知=「自分の考え方を観察する力」

メタ認知(metacognition)とは、直訳すると「認知についての認知」、つまり自分の考えや感情を一歩引いて見つめる力のことです。

たとえば――

- 「いま自分はネガティブに考えすぎているな」

- 「心配しても意味がないとわかっているのに、やめられない」

と気づける状態が、まさにメタ認知が働いている例です。

この“気づく力”が弱まると、思考と感情が混ざり合い、心配が自動的に暴走してしまいます。

ウェルズによるメタ認知理論の基本

ウェルズは、人が心配や不安に陥る根本原因を「思考の内容ではなく、思考への反応」にあるとしました。

彼の理論によると、不安を長引かせるのは「危険」ではなく、「その危険をどう考えるか」によって生じるものです。

この理論の中心には、メタ認知信念(metacognitive beliefs)という考え方があります。

それは「心配に関する信念」で、主に次の2種類に分けられます。

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| ポジティブなメタ信念 | 「心配は役に立つ」 | 「心配すればミスを防げる」 |

| ネガティブなメタ信念 | 「心配は危険だ」 | 「心配を止めると何か悪いことが起きる」 |

これらの信念が、心配という行動を無意識に強化し、“考えすぎの悪循環”を生み出します。

「心配をやめられない」を説明する理論的背景

メタ認知理論では、次のような悪循環が起こっていると説明されます。

- 不安な出来事が起こる(例:仕事のミス、不調、対人トラブル)

- 「心配すれば対処できる」というメタ信念が作動

- 心配しすぎて逆に不安が増す

- 「心配を止めたら危険」と思い込む

- 心配がやめられない

つまり、「不安 → 心配 → 安心のつもり → 不安倍増」という自己強化ループです。

このループの存在を理解するだけでも、「自分はおかしいのではなく、理論的に説明できる現象だ」と安心できる人が多いのです。

CBTとの違い:「思考の内容」ではなく「思考への反応」に注目

よく混同されがちなのが、CBT(認知行動療法)との違いです。

CBTは「考え方(思考内容)」を修正して行動を変えるアプローチです。

一方、メタ認知理論(およびメタ認知療法=MCT)では、

「その考えにどう反応するか(=思考スタイル)」

を変えることに焦点を当てます。

たとえば――

CBTでは「その考えは本当ですか?」と検証するのに対し、

メタ認知理論では「その考えに反応せず、ただ流す練習」をします。

この違いが、“考えすぎを止める”ための核心となるのです。

要約ポイント

- メタ認知理論は、心配を「思考の内容」ではなく「思考への反応」として捉える

- 「心配は役に立つ」「心配をやめたら危険」というメタ信念が不安を強化する

- CBTは“考えの修正”、メタ認知理論は“考えへの距離の取り方”に焦点

- 「心配を止められない」理由は、脳の防衛ではなく“思考習慣の構造”にある

認知注意症候群(CAS)とは?|心配を長引かせる“思考の悪循環”の正体

メタ認知理論の中核をなすのが、認知注意症候群(Cognitive Attentional Syndrome:CAS)という概念です。

これは、心配や反芻(はんすう=同じことを繰り返し考えること)など、「考えすぎをやめられない脳の状態」を説明する重要なキーワードです。

CAS=心配・反芻・脅威モニタリングの3要素

ウェルズは、人の不安を長引かせる思考パターンを3つの要素に整理しました。

| 要素 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| ① 心配(worry) | 未来の危険を予測して頭の中で繰り返しシミュレーションする | 「もし失敗したらどうしよう」 |

| ② 反芻(rumination) | 過去の出来事を繰り返し考え、原因や意味を探す | 「あの時ああすればよかった」 |

| ③ 脅威モニタリング(threat monitoring) | 危険や不安の兆候を過剰に探す | 「誰かに嫌われていないか」「体調がおかしい気がする」 |

この3つが組み合わさると、脳は常に「危険を探すモード」になります。

その結果、安心できる時間が極端に短くなり、心配が慢性化してしまうのです。

さらにウェルズは、この3要素を中心とした思考パターンに加えて、

「回避」「思考抑制」などの不適応な対処行動もCASを悪化・維持させる要因として挙げています。

たとえば、

- 不安な場面を避ける(回避)

- 「考えないようにしよう」と抑え込む(思考抑制)

といった行動は一時的に不安を下げるものの、

結果的には「不安=避けるべきもの」という信念を強め、心配と反芻のループを持続させます。

したがって、CASは単なる“考えすぎ”ではなく、

思考・注意・行動のすべてが絡み合った悪循環といえるのです。

メタ信念が生む“心配をやめられない”構造

このCASを動かしているエンジンが、前章で紹介したメタ認知的信念(metacognitive beliefs)です。

- 「心配しないと危険を見逃す」

- 「心配を止めたら無責任になる」

- 「不安なことは完全に理解するまで考えないと気が済まない」

こうした信念は、“心配を続けることが正しい”と脳に思わせます。

つまり、本人は「落ち着こう」と思っても、脳が勝手に「心配をやめる=危険」と判断してしまうのです。

このように、心配は「感情」ではなく「学習された反応」として固定化されていきます。

なぜ不安を抑えようとするほど悪化するのか?

人は不安を感じると、「考えないようにしよう」「気をそらそう」とします。

しかし、心理学の研究では、思考抑制(thought suppression)を試みるほど逆効果になることが知られています。

これは「シロクマ実験」と呼ばれる有名な心理実験でも示されています。

「シロクマのことを考えないで」と言われると、かえって頭の中がシロクマでいっぱいになる――という現象です。

同じように、「不安を考えまい」とするほど意識がそこに向かい、結果的に反芻や心配が強化されてしまいます。

つまり、「考えないようにする」ことが、逆に「考え続ける」ことを促すという皮肉な構造です。

脳科学的に見た“過活動状態”とストレス反応

CASの状態では、脳の扁桃体(危険を検知する領域)が過剰に働き、

前頭前野(思考を整理する領域)が消耗していきます。

このバランスが崩れると、

- 論理的な判断が難しくなる

- 小さな不安にも過剰反応する

- 睡眠や集中力が低下する

といった「心身のエネルギー消耗」が起こります。

つまり、心配を繰り返すほど脳が疲れ、さらに不安が強まるという悪循環のループが形成されるのです。

要約ポイント

- CAS(認知注意症候群)は「心配・反芻・脅威モニタリング」の3要素からなる

- これを動かすのは、「心配しないと危険」というメタ信念

- 思考を抑えようとするほど逆効果で、不安が強化される

- 脳の扁桃体が過剰に反応し、前頭前野が疲弊することで「考えすぎ脳」が持続する

心配をやめるための考え方|“心配しない=無責任”ではない

多くの人が、「心配しないと冷たい人間だ」「不安を感じるのは真面目な証拠」と思っています。

しかし、心理学的に見るとこの考え方こそが、不安を長引かせる最大の要因になっているのです。

心配を手放すとは、「無関心になること」ではありません。

ここでは、心配との健全な距離をとるための考え方を整理していきます。

“心配しないと危険”という思い込みを手放す

多くの人は、無意識のうちに次のようなメタ信念を持っています。

- 「心配しないと失敗する」

- 「心配しないのは怠けている」

- 「考えないと危険を見逃す」

しかし、心配の多くは問題を解決するための思考ではなく、“不安を回避するための思考”です。

つまり、行動よりも“安心したい気持ち”が中心になっているのです。

💡 ポイント:

「心配=責任感」ではなく、「心配=防衛反応」

心配を手放すことは、無責任になることではなく、自分の思考を整理し直す勇気なのです。

他人や未来を“コントロールしようとしない勇気”

心配の多くは、「自分ではコントロールできないこと」をなんとかしようとするところから生まれます。

- 他人の気持ち

- 未来の出来事

- 偶然のトラブル

これらは、いくら考えても確実に変えられるものではありません。

そのため、心配すればするほど「無力感」が強まり、さらに不安が増すという悪循環に陥ります。

心理学ではこれを「コントロール幻想」と呼びます。

コントロールできない領域を受け入れ、「今できること」だけに意識を向けることが、心を落ち着かせる第一歩です。

自分の感情を否定せずに受け止める

心配を減らすには、まず不安を感じてもいいと認めることが大切です。

不安を「悪いもの」と決めつけると、それを排除しようとしてさらに強まります。

「また不安を感じてるな」

「今は少し怖いけど、それでも大丈夫」

このように、感情をそのまま受け入れることをセルフ・コンパッション(自己への思いやり)といいます。

自分の不安を否定せず、「今の自分を支える」姿勢が、結果的に心配を手放す土台になります。

“考えない時間”が不安をリセットする

心配は「常に頭の中が働いている状態」です。

脳科学的には、これはデフォルトモードネットワーク(DMN)が過活動になっているサイン。

つまり、意識を休ませる時間がなく、脳が“思考疲労”を起こしているのです。

一日の中で、意識的に「考えない時間」をつくりましょう。

たとえば――

- 散歩や入浴の間は「音や光」に意識を向ける

- 「3分間だけ呼吸に集中」して思考を手放す

- スマホを離して「今ここ」に戻る時間を持つ

このような短い休息でも、脳の回復が始まり、

「考えなくても大丈夫」という感覚が少しずつ育っていきます。

要約ポイント

- 「心配しない=無責任」ではなく、「心配に飲み込まれない勇気」を持つことが大切

- コントロールできないものを手放すことで、不安の源が減る

- 感情を否定せず受け入れることが、心の安定をつくる

- “考えない時間”を意識的に取り、脳をリセットする

メタ認知理論とメタ認知療法の違い|理論から実践への橋渡し

「メタ認知理論」と「メタ認知療法」は、同じエイドリアン・ウェルズが提唱したものですが、

目的と使い方には明確な違いがあります。

理論は「心の仕組みの理解」、療法は「実際の変化のための訓練」

メタ認知理論(Metacognitive Theory)は、

「人はなぜ心配や反芻をやめられないのか?」という心の構造を明らかにするための理論です。

一方、メタ認知療法(Metacognitive Therapy, MCT)は、

その理論をもとに、実際に心配・不安の悪循環を断ち切るための訓練を行う心理療法です。

言い換えると、

- 理論=地図(メカニズムの理解)

- 療法=道を歩く方法(変化の実践)

という関係です。

メタ認知療法(MCT)は理論をベースにした心理療法

MCTは、うつ病・不安障害・強迫症など、“考えすぎ”が原因で苦しむ人に特に効果的です。

この療法の中心には、以下のような技法があります。

- 注意訓練法(Attention Training Technique:ATT)

→「注意のコントロール力」を鍛え、思考への過剰な集中を減らす練習。 - 脱中心化(Detached Mindfulness)

→「思考を止める」のではなく、「思考を観察する」姿勢を身につける方法。

これらは、「心配を無理に止める」のではなく、思考との距離をとる訓練です。

| 項目 | メタ認知理論 | メタ認知療法 |

|---|---|---|

| 提唱者 | エイドリアン・ウェルズ | エイドリアン・ウェルズ |

| 性質 | 理論モデル(仕組みの説明) | 実践法(治療への応用) |

| 主な対象 | 不安・うつを生む「思考の構造」 | 不安・うつなどの症状改善 |

| キーワード | メタ信念、CAS(認知注意症候群) | Detached Mindfulness(脱中心化)、注意訓練 |

| 関係性 | 治療の基盤理論 | 理論の実践版 |

CBT(認知行動療法)との違い:思考の“内容”ではなく“反応”に注目

多くの人が混同しがちなCBT(認知行動療法)との違いも明確です。

| 比較項目 | 認知行動療法(CBT) | メタ認知療法(MCT) |

|---|---|---|

| 焦点 | 思考の内容を変える(例:「私はダメだ」→「私は頑張っている」) | 思考への反応を変える(例:「その考えに反応しない」) |

| 目的 | 否定的思考を修正 | 思考との距離を取る訓練 |

| 対象 | 思考と行動 | メタ認知(思考の扱い方) |

| 目標 | 考え方の再構成 | “考えすぎループ”からの脱出 |

MCTは「考えを変えよう」とするのではなく、

「考えに巻き込まれない心の使い方を覚える」という点で新しいアプローチなのです。

日常生活でも使える“セルフMCT”の考え方

メタ認知療法の基本原理は、日常生活にも応用できます。

たとえば――

- 不安な考えが浮かんでも、「これは考えの一つ」と観察する

- 「今考えても仕方ないこと」は、“後で考えるフォルダ”に入れる

- 注意を「不安」から「行動」へ意識的に戻す

こうした小さな習慣が、“考えすぎ脳”をリセットする練習になります。

つまり、MCTのエッセンスを生活の中に取り入れることで、

「心配に振り回されないメタ認知力」を育てられるのです。

メタ認知理論から見る「考えすぎを止める方法」|実践ステップとトレーニング

心配や不安のループを抜け出すには、思考の内容を変えようとするよりも、

「思考にどう反応するか」を変えることが大切です。

メタ認知理論に基づいたアプローチでは、「心配をなくす」ことではなく、

“心配にどう反応するか”を変えることに焦点を当てます。

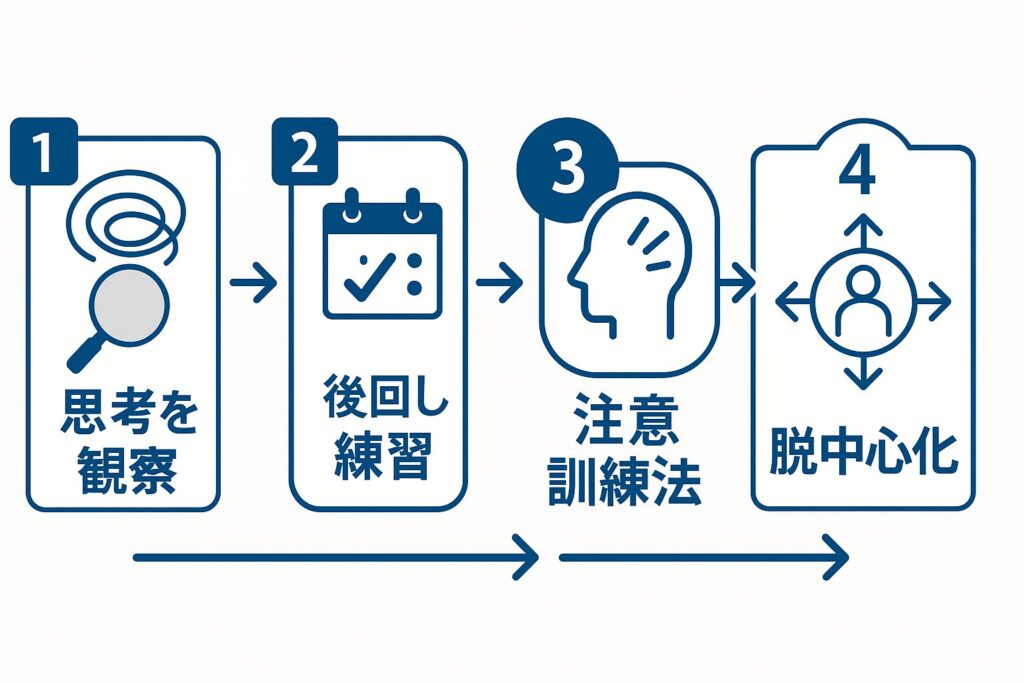

以下では、初心者でも実践しやすい4つのステップを紹介します。

① 思考を「事実」ではなく「現象」として捉える

まず大切なのは、「思考=現実」ではないと気づくことです。

たとえば「明日うまくいかないかも」という考えが浮かんでも、

それは「未来を予測した脳のシミュレーション」にすぎません。

🌱 ポイント:

「不安な考えが浮かんだ」=ただの脳の活動

「その考えを信じるかどうか」=あなたの選択

つまり、「考えている自分」を客観的に見ることで、

思考に巻き込まれる時間を短くできます。

これは、メタ認知の力を高める第一歩です。

② 思考に反応せず「後回しにする」練習

次に大切なのは、「今は考えない」練習です。

不安な考えが浮かんだとき、すぐに解決しようとするほど、脳はそのテーマを繰り返し検索します。

結果、“心配ループ”が強化されてしまうのです。

この悪循環を断ち切るには、

「今は置いておこう」「明日の朝5分だけ考えよう」など、

“思考をスケジュール化する”のが効果的です。

メタ認知療法(MCT)では、これを「延期技法(postponement technique)」と呼びます。

例:「不安な考えが浮かんだら、夜の10分だけ“心配タイム”を作る」

このように、考えるタイミングをコントロールすることで、

「心配を始めるかどうか」を自分で選べる感覚が戻ってきます。

最初は難しくても、続けるほど“思考との距離”が取れるようになります。

③ 注意の向け方を変える:注意訓練法(ATT)

心配の根底には、“注意の偏り”があります。

不安な人ほど、脳が自動的に脅威や失敗の可能性ばかりに焦点を当ててしまうのです。

その対策として有効なのが、注意訓練法(Attention Training Technique:ATT)です。

これは、音・呼吸・外の景色など、注意を意識的に動かす練習。

次のような方法があります。

たとえば――

- 鳥の鳴き声に30秒だけ集中する

- 時計の秒針音、エアコン音、外の音に順番に注意を向ける

- 思考に戻ったら、「戻ったこと」に気づいて再び外へ意識を移す

こうした練習で、脳の“注意スイッチ”を自由に操作できるようになります。

結果、心配に支配される時間が減り、考えすぎにブレーキをかけやすくなります。

④ 脱中心化(Detached Mindfulness)の実践

最後に紹介するのは、脱中心化(Detached Mindfulness)です。

これは「考えや感情を止める」のではなく、

ただ観察する技法です。

不安な思考が浮かんだら――

「今、不安という思考が出てきたな」

「“最悪になる”という想像が浮かんでいるだけだな」

と、心の実況中継をするように観察します。

このように、思考を抑えず、距離をとるだけで、

脳は次第に「心配=即行動」という結びつきを緩めていきます。

| ステップ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ① 思考を観察 | 思考=現象として捉える | 感情との距離をとる |

| ② 後回し練習 | 思考をスケジュール化 | 心配ループを断ち切る |

| ③ 注意訓練法 | 注意の操作を練習 | 思考の偏りを修正 |

| ④ 脱中心化 | 思考を眺める姿勢 | メタ認知を強化 |

🌱 要約ポイント

- 考えすぎを止めるには、「考えない努力」ではなく“反応を変える訓練”が必要

- 「後回しにする」「注意を外に向ける」などの小さな実践が効果的

- 脱中心化は、思考に巻き込まれずに客観視する力を育てる

- 目的は「心配をなくす」ではなく、「心配に支配されない自分」になること

まとめ|メタ認知を育てて“心配に振り回されない自分”になる

「心配をやめたい」と思っても、完全に不安を消すことはできません。

しかし、その不安にどう向き合うかは、自分の力で変えることができます。

考えすぎを減らす第一歩は“気づくこと”

心配や反芻は、多くの場合“無意識の習慣”です。

まずは、

「今、自分はまた同じことを考えているな」

と気づくこと自体が、最初の一歩です。

気づくことで、思考と自分を少し切り離すことができ、

そこから「観察者の視点=メタ認知」が育ち始めます。

メタ認知理論は“不安を理解するための地図”

メタ認知理論は、

「なぜ自分は心配を繰り返してしまうのか?」という心の仕組みを見える化する地図です。

この理論が教えてくれるのは――

- 不安は自然な信号である

- 心配の悪循環は「思考への反応の仕方」で起きる

- 心配を完全に消そうとすると、逆に増えてしまう

という、心のメカニズムへの理解です。

理解が深まるほど、不安を「排除すべきもの」ではなく「扱えるもの」として受け止められるようになります。

心配を完全に消すのではなく、“付き合い方”を変える

心配をゼロにしようとすると、逆に「考えないようにしなきゃ」と意識してしまい、

かえって思考が増えることがあります。

大切なのは、

- 心配が浮かんでも否定せずに「観察する」

- 必要なときだけ考え、「今は置いておく」

- 不安を“敵”ではなく“情報”として扱う

という柔軟な心の使い方です。

こうしたメタ認知の姿勢が身につくと、

心配や不安に“飲み込まれる”ことが減るでしょう。

✅ 要約ポイント

- 心配をなくすのではなく、「心配に気づく力(メタ認知)」を育てる

- 理解が安心を生み、反応の仕方が不安を変える

- 「気づく → 距離をとる → 選択する」この3ステップが、“考えすぎ脳”から抜け出すポイント