「迷惑はお互い様」――そう分かっていても、どうしても“もう関わりたくない”と思う瞬間、ありませんか?

「人に冷たくした気がする」「自分が悪いのかも」とモヤモヤしてしまう…。優しい人ほど、そんな罪悪感を抱えやすいものです。

でも実はその気持ちは“心の自己防衛”。

心理学的に見ると、感情が理性を上回るのはごく自然な反応なんです。

この記事では、

- なぜ「お互い様」でも割り切れないのか

- 感情が限界を超えるメカニズム

- 距離を取ることが“悪”ではない理由

- 罪悪感をやわらげる考え方

をわかりやすく解説します。

読んだあとには、人との距離を上手に取りながら、自分をすり減らさない関係の築き方が見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

「迷惑はお互い様」と分かっていても割り切れないのはなぜ?

「迷惑はお互い様」と言われれば、多くの人が「確かにその通り」と思うでしょう。

けれど、頭で理解していても感情的にはどうしても受け入れられないことがあります。

それは、理性よりも感情が先に反応する心理メカニズムが働いているからです。

ここでは、その背景を3つの視点から見ていきます。

①頭では理解していても感情が追いつかない「理性と感情のギャップ」

「お互い様だし、仕方ない」と思っても、モヤモヤが消えない――。

その理由は、理性(考える脳)と感情(感じる脳)が別々に動いているからです。

- 理性は「社会的に正しいこと」を判断します。

- 感情は「自分にとって心地よいかどうか」で反応します。

たとえば、誰かが遅刻しても「私も遅れたことがあるし仕方ない」と理性では納得できても、

感情は「軽く扱われた」と感じて不快になります。

このように、「正しさ」と「心の納得」は別物です。

心理学ではこのズレを「認知と情動の不一致」と呼び、

人間関係におけるストレスや葛藤の大きな要因になるとされています。

② “優しい人ほど疲れる”心理構造|他者への配慮が自己否定に変わる瞬間

「迷惑をかけたくない」「人に嫌われたくない」――

そんな優しさや思いやりが強い人ほど、相手を許せない自分に苦しみやすい傾向があります。

なぜなら、以下のような思考が無意識に働くからです。

- 「人の失敗を責める自分は冷たい」

- 「相手を嫌だと思う自分は心が狭い」

- 「お互い様なのにモヤモヤする自分は未熟だ」

本来、これは“優しさ”の裏返しです。

しかし、過剰に自己評価を下げてしまうと、

「相手の感情を守るために自分を責める」という構図ができてしまいます。

結果として、優しい人ほど感情を抑え込み、疲弊してしまうのです。

③ 「お互い様」の限界を感じるとき|信頼・誠実・感謝の欠如が引き金になる

「迷惑はお互い様」と思える関係には、暗黙の前提があります。

それは――お互いが誠実であり、感謝の気持ちを持っていること。

しかし、次のような状況になると、そのバランスは簡単に崩れます。

- 「ありがとう」も言わずに当然のように頼られる

- ミスをしても謝らない

- 相手の都合ばかりを優先させられる

このように、「誠実さ」「感謝」「配慮」といった人間関係の“心理的ルール”が欠けると、

人は「もう関わりたくない」と感じます。

つまり、私たちは“迷惑そのもの”ではなく、

「迷惑をどう扱われたか」によって感情が動くのです。

まとめ:割り切れないのは「弱さ」ではなく「心の自然な反応」

「お互い様」と思ってもモヤモヤするのは、心が「これ以上は無理」と教えてくれているサイン。

理性で納得しようとするより、

まずは「自分が何に傷ついたのか」「どんな不公平を感じたのか」を見つめ直すことが、

自分を守りながら人間関係を築く第一歩になります。

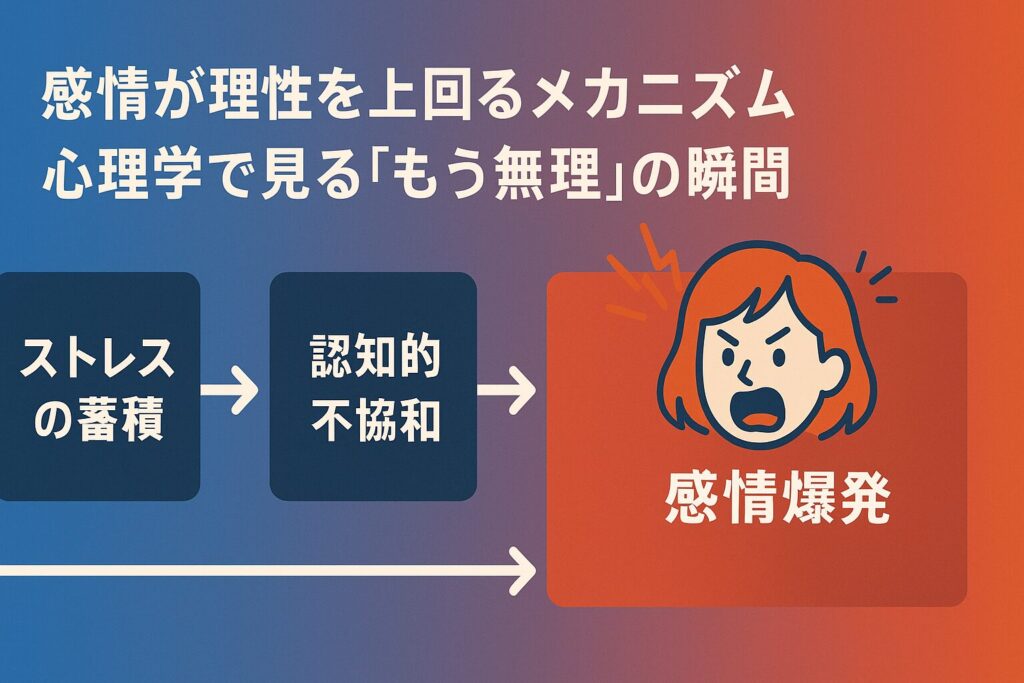

感情が理性を上回るメカニズム|心理学で見る「もう無理」の瞬間

「迷惑はお互い様」と思っても、どうしても受け入れられないとき。

それは、理性が止めても感情がブレーキを無視して暴走している状態です。

心理学的には、この“感情が理性を上回る”瞬間には、いくつかの典型的なメカニズムがあります。

ここでは、代表的な3つの仕組みを見ていきましょう。

①認知的不協和理論|“お互い様と思いたい自分”と“嫌な感情”の矛盾

「自分は寛大な人間でありたい」「迷惑くらい許せる人になりたい」──

そう思う一方で、「でも、あの人とは関わりたくない」と感じてしまう。

この“理想の自分”と“本音の自分”のズレが、認知的不協和(Cognitive Dissonance)です。

心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した理論で、

「自分の信念と行動が食い違うと不快感が生まれる」というものです。

たとえば:

- 「人を助けたい」と思っていたのに、実際は助ける気になれなかった

- 「優しくありたい」と思っていたのに、相手にイライラした

このような不協和を感じたとき、人は3つのどれかで調整しようとします。

- 信念を変える(「もう優しくしなくてもいい」)

- 行動を変える(「関わらない」)

- 感情を正当化する(「自分は悪くない」)

つまり、「お互い様」と思いつつ距離を取るのは、心が不協和を解消しようとする自然な防衛反応なのです。

② 感情的負債と情動的疲労|我慢の積み重ねが「拒否反応」に変わるまで

相手の言動に小さな不快感を抱いても、「大したことない」と我慢を重ねる。

それが続くと、心の中に感情的な負債(emotional debt)が溜まっていきます。

最初は「ちょっと嫌だな」で済むことも、

何度も繰り返されるうちに、「またか」「もう無理」と感じるようになります。

この状態を心理学では情動的疲労(Emotional Exhaustion)と呼びます。

人間関係におけるエネルギーが枯渇し、感情が麻痺したり、相手を見るだけで疲れる状態です。

つまり「関わりたくない」と思うのは、冷たいからではなく、

心が限界を知らせているSOS信号なのです。

③納得できない迷惑のかけ方|人が「不誠実さ」に強く反応する理由

実は、多くの人が「迷惑そのもの」ではなく、

その“かけ方”や“態度”に強い不快を感じます。

心理学ではこれを規範的公正感(normative justice)の崩れと呼び、

人は「誠実・感謝・謝罪」という社会的ルールが欠けると、強い嫌悪感を抱くことがわかっています。

たとえば:

- 何度も助けても「ありがとう」も言わない

- 当然のように頼る

- 相手の都合を考えない

このような「不誠実な迷惑」は、

自分が尊重されていないという感情を生み出し、関係を壊す大きな要因になります。

つまり、「迷惑が嫌なのではなく、自分が大切にされていないことが嫌」なのです。

まとめ:理性より先に「感情の公平感」が壊れるとき、人は離れたくなる

人が「もう関わりたくない」と感じるのは、

多くの場合、相手の行動が自分の価値観・信頼・感情の公平感を壊した瞬間です。

それは“冷たい判断”ではなく、

心が自分を守るために下した正直な選択。

理性が納得しても感情が拒否するのは、

あなたが人間らしく、感じる力を持っている証拠なのです。

「関わりたくない」は冷たさではなく“自己防衛”

人間関係で「もう関わりたくない」と思うと、

多くの人は「自分が冷たいのでは?」と罪悪感を抱きます。

しかし実際には、それは自己防衛本能が働いている健全な反応です。

心理学的に見ると、「距離を取る」という行動は心の安全を守るための自然なメカニズム。

ここでは、その背景を3つの理論から解説します。

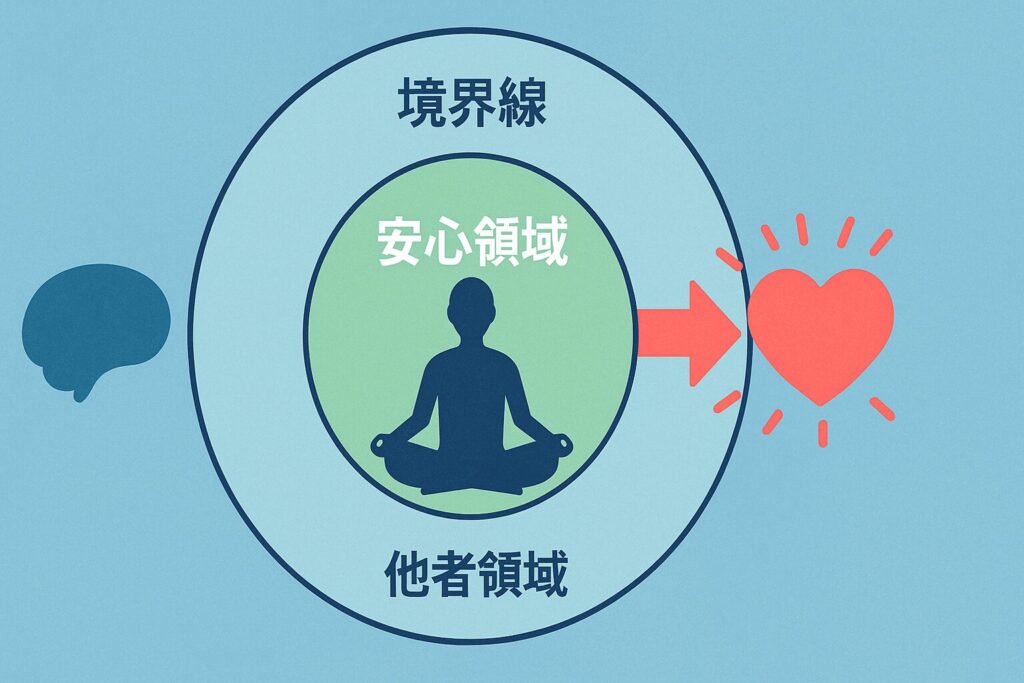

①境界線(バウンダリー)理論|人間関係の距離を守る心理的ライン

心理学では、他者との間に存在する“心の領域”をバウンダリー(boundary)=境界線と呼びます。

この境界線は、あなたの「心」「時間」「エネルギー」「責任の範囲」を守る見えない線です。

たとえば:

- 相手の要求を全部受け入れてしまう

- 「断る」ことに強い罪悪感を感じる

- 自分の意見を後回しにして相手を優先する

こうした人は、境界線が曖昧になっている状態です。

その結果、相手の感情や行動が自分の中に侵入し、

まるで「相手の問題を自分の問題のように抱える」ようになります。

「関わりたくない」と思うのは、境界が侵されて心が疲弊したサイン。

決して冷たさではなく、“これ以上は自分の領域が壊れる”という危険信号なのです。

感情の境界が崩れるとき|共感しすぎ・我慢しすぎのサイン

優しい人ほど、他人の気持ちを理解しようとしすぎて、

“感情の境界”が崩れてしまうことがあります。

たとえば、相手が落ち込んでいると自分まで気分が沈んだり、

怒っている人を前にすると、なぜか自分が悪い気がしてしまう。

これは「共感疲労」とも呼ばれる現象で、

感情を共有しすぎた結果、自分と他人の感情の区別がつかなくなる状態です。

この状態が続くと、

- 常に人の顔色をうかがう

- 気持ちが疲れやすい

- 一人の時間でようやく呼吸できる

といったサインが現れます。

「距離を取りたい」と感じるのは、心が再び“自分の境界”を取り戻そうとしている証拠なのです。

②ストレス・コーピング理論で見る「距離を取る勇気」

ストレス心理学では、困難に直面したときの対処法をコーピング(coping)と呼びます。

ラザルスとフォークマン(1984)によれば、人は主に2つの方法でストレスに対応します。

- 問題焦点型コーピング:状況を変える(話し合う・改善する)

- 情動焦点型コーピング:気持ちを整える(距離を取る・休む)

「もう関わりたくない」というのは、情動焦点型コーピングの一種。

つまり、心のバランスを保つための“回復行動”なのです。

関係を一時的に離れることは、逃げではありません。

むしろ、それによって感情をリセットし、冷静に判断できる状態を取り戻すことができます。

まとめ:距離を取ることは“優しさのリセット”

人との距離を取ることは、自分の感情を守り、相手に優しく接する余白を取り戻す行為です。

「もう関わりたくない」と感じたら、

それはあなたの心が「そろそろ休もう」と言っているサイン。

理性よりも、その“心の声”を尊重してあげることが、

長期的には人間関係をより健全にする第一歩です。

「迷惑のかけ方」が不快感を生む心理|人は何に“納得できない”のか

人は、同じ「迷惑」をかけられても、

その “かけ方” や “態度” によって感じ方がまったく違います。

たとえば、同じ遅刻でも「ごめんね」と一言ある人と、

何も言わずに当然のように来る人では、印象がまるで違いますよね。

この違いを心理学的に説明すると、

人間関係で感じる不快感は「行為そのもの」ではなく、

“その行為に込められた誠実さや公正感” に強く影響されているのです。

ここでは、3つの心理モデルから「納得できない迷惑」が生まれる理由を見ていきましょう。

①規範的公正理論|“誠実さ”や“謝罪の欠如”への強い嫌悪感

人は生まれながらに「公正さ(フェアネス)」を求めます。

心理学では、これを規範的公正理論(normative justice theory)と呼び、

「人は道徳的なルールが破られたときに強い嫌悪感を抱く」と説明します。

つまり、迷惑をかけられたときに不快なのは、

「迷惑」という事実そのものよりも──

「謝らない」「感謝しない」「当然のように振る舞う」

といった“誠実さの欠如”に反応しているのです。

たとえば:

- 仕事で助けたのに「ありがとう」も言われなかった

- 自分の時間を奪われても、相手が悪びれない

- 「お互い様でしょ」と開き直る

こうした態度は、“迷惑”という行為以上に、

「あなたを大切に思っていない」というメッセージとして受け取られます。

その結果、感情的な距離が一気に広がるのです。

②社会的交換理論|損得よりも「心理的バランスの崩れ」に人は敏感

人間関係は、目に見えない「貸し借りのバランス」で成り立っています。

社会心理学では、これを社会的交換理論(Social Exchange Theory)と呼びます。

私たちは無意識のうちに、

「自分ばかり与えていないか」「相手は同じように思ってくれているか」を感じ取っています。

この“交換のバランス”が崩れると、

- 「私だけが頑張ってる」

- 「あの人は人の好意を当然だと思ってる」

という 心理的な不公平感 が生まれ、関係を保つのが苦しくなります。

重要なのは、「お金や物の損得」ではなく、

“気持ちのバランス” が崩れたときに人は疲れる、という点です。

③信頼のひび割れ(トラスト・ブレイク)と敵意的帰属バイアス

一度「この人は信頼できない」と感じると、

その後の小さな行動すらネガティブに見えてしまうことがあります。

この心理現象は、トラスト・ブレイク(信頼のひび割れ)と呼ばれます。

さらに、人は不快な相手の行動を「悪意がある」と解釈しやすくなる傾向があります。

これを敵意的帰属バイアス(hostile attribution bias)といい、

相手がミスをしたときでも、

「わざとだ」「軽んじられている」

と感じやすくなるのです。

こうなると、相手の“迷惑な行為”が実際よりも増幅して感じられ、

「もう無理」「関わりたくない」という感情につながります。

まとめ:人は「迷惑の量」よりも「心の扱われ方」で離れる

「迷惑をかけた・かけられた」という出来事よりも、

そのときにどれだけ“誠実さ”や“感謝”を感じられたかが、

人間関係の分かれ道になります。

つまり、関係を壊すのは“迷惑の多さ”ではなく、

「自分が尊重されていない」という心の痛み。

この視点を持つことで、

「お互い様でも無理な人がいる理由」が、より明確に見えてくるでしょう。

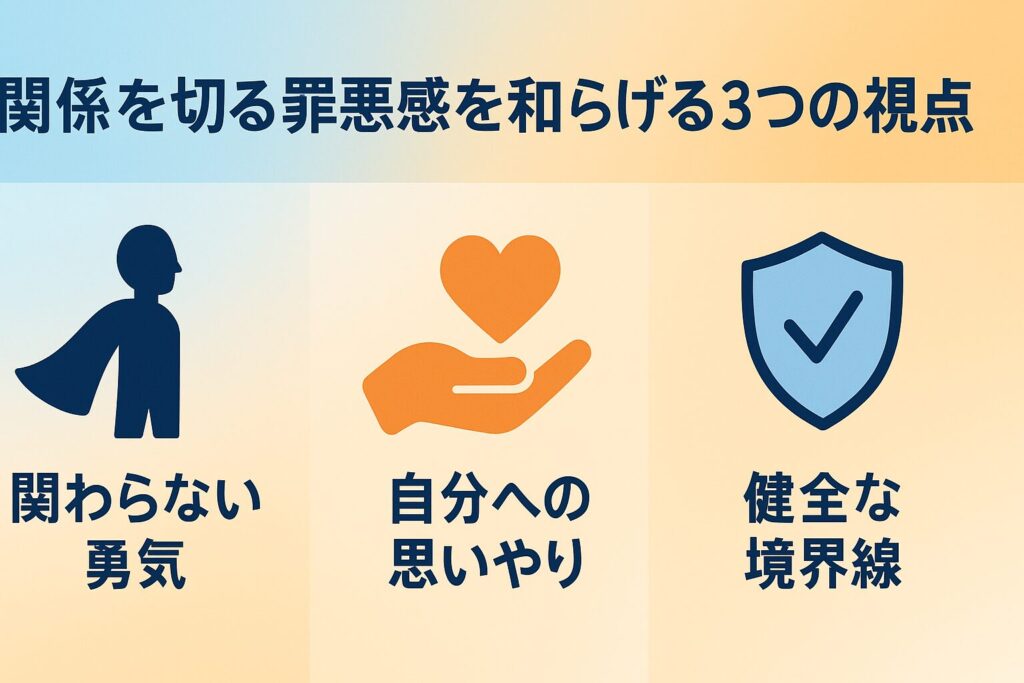

関係を切る罪悪感を和らげる3つの視点

「もう関わりたくない」と思って距離を取ったあと、

多くの人が感じるのが罪悪感です。

「自分が悪いのでは」「冷たい人間だと思われたらどうしよう」――

そう自分を責めてしまう人は少なくありません。

でも心理学的に見ると、関係を切ることは逃げではなく“心の安全を守る行動”です。

ここでは、その罪悪感を和らげるための3つの視点を紹介します。

①「関わらない=悪」ではなく「心の限界を守る選択」

人間関係を終わらせることは、裏切りではありません。

それは、これ以上自分をすり減らさないための自己保護です。

心理学では、ストレス反応を「戦う・逃げる・凍る(fight, flight, freeze)」の3つに分類します。

この中の“逃げる”行動――つまり「距離を取る」「離れる」という選択は、

多くの場合、最も冷静で安全なコーピング(対処)行動なのです。

もちろん、状況によっては「話し合う」「問題に向き合う」ほうが適していることもありますが、

心が限界を感じているときには、いったん距離を取ることも考えましょう。

自分の心が「もう無理」と訴えているのに、

理性で我慢を続けるほうが、長期的には心のダメージが大きくなります。

“関わらない”は決して冷たさではなく、自分を守る勇気ある判断なのです。

②セルフ・コンパッション(自分への思いやり)で自己否定を防ぐ

セルフ・コンパッションとは、「自分に対しても優しさを向ける力」のこと。

アメリカの心理学者クリスティン・ネフが提唱した概念で、

「失敗したり落ち込んだときこそ、自分を責めずに理解する姿勢」が重要とされています。

たとえば、次のように考えてみてください。

- 「あの人を避けたのは、心が限界を感じていたから」

- 「私は悪人ではなく、ちゃんと頑張ってきた」

- 「自分を守ることも、他人を尊重することと同じくらい大切」

自分を責める代わりに、“これまで頑張った自分をねぎらう言葉”を使うことで、

罪悪感は少しずつ和らぎます。

③心理的境界を明確にして“お互い様”を健全に保つ

「お互い様」という言葉は、本来、支え合いを前提とした優しい考え方です。

しかし、その関係を健全に保つには、境界線(バウンダリー)が不可欠です。

たとえば、

- 相手の問題を自分が背負わない

- 「ここから先は自分の責任ではない」と線を引く

- 無理なときは正直に断る

このように心理的な境界を保てば、

「お互い様」は“依存関係”ではなく、“尊重し合う関係”になります。

まとめ:無理な関係を終わらせることは「自分の心を守る」こと

「もう無理」と感じる関係を終わらせることは、自分の心ををこれ以上傷つけないための決断です。

「距離を取る」という選択を悪とせず、

「これが今の自分にできる最善の形」と受け入れることが、

健全な人間関係を再構築する第一歩になります。

まとめ|優しさを保ちながら、自分をすり減らさない関係を築く

人間関係の中で「迷惑はお互い様」と思えるのは、

本来とても思いやりのある姿勢です。

しかし、それが我慢や自己犠牲にすり替わると、心はどんどん疲弊してしまいます。

ここでは、この記事全体のまとめとして、「優しさを保ちながら、すり減らない関係を築くための考え方」を整理します。

「お互い様」は関係を守るための言葉であって、我慢の合言葉ではない

「お互い様」という言葉は、もともと“助け合いの循環を保つための優しいルール”でした。

しかし多くの人は、それを「我慢の免罪符」にしてしまいがちです。

- 「私も迷惑をかけたことがあるから、我慢しよう」

- 「嫌な気持ちになるのは自分が未熟だからだ」

──そうやって感情を抑え続けると、やがて優しさが苦しさに変わります。

本当の「お互い様」とは、

「助け合いも迷惑も、誠実さの中でバランスを取る」という考え方なのです。

感情が限界を訴えるときは、無理せず距離を置くことが最善のケア

感情は敵ではなく、自分の状態を知らせてくれるセンサーです。

イライラ・疲労感・違和感──それらは心が「もう限界だよ」と伝えるサイン。

距離を取ることは、これ以上関係を悪化させないための“関係のリセット”にもなります。

- 無理して付き合い続けるよりも、

- 一度離れて冷静になるほうが、

- 結果的に関係が穏やかに戻ることもあります。

「距離を取る=思いやりの再調整」と考えてみてください。

“感情を否定しない”ことが、健全な人間関係の第一歩

人は理性で納得しても、感情では納得できないことが多々あります。

それは「わがまま」でも「冷たさ」でもなく、人間として自然な反応です。

大切なのは、

「なぜこう感じるのか」を理解し、感情を否定せず受け止めること。

感情を押さえ込むほど、後で爆発や後悔につながります。

逆に、感情を認めるほど、自分を守りながら他人にも優しくできるようになります。

結論:優しさを持ちながら“自分にも誠実に生きる”

「迷惑はお互い様」だからこそ、

時には“離れる勇気”も“自分を守る優しさ”の一部です。

理性よりも感情が動くとき、

それは心があなたに「もう無理をしなくていい」と教えてくれているサイン。

他人には「お互い様だから気にしないで」と言えるのに、

自分の気持ちを尊重して距離を置くときは、「申し訳ない」「自分が悪い」と責めてしまう。

本当の“お互い様”とは、他人だけでなく自分にも同じ優しさを向けること。

それが、優しさをすり減らさずに人と関わり続けるための、一番大切な生き方です。