「どうせ何をやっても無駄だ」

そんなふうに感じて、やる気が出ないことはありませんか?

もしかするとそれは、学習的無力感という心のクセかもしれません。

この記事では、

- 学習的無力感の正体

- 自分に当てはまるか分かるチェックリスト

- 子どもの頃の家庭環境との関係

- 大人になってからの克服法

- 心を支えてくれる名言たち

をわかりやすく解説します。

読むことで、「無駄じゃないかもしれない」と思えるきっかけが見つかり、

小さな一歩を踏み出す勇気が湧くはずです。

学習的無力感とは?意味と特徴をわかりやすく解説

学習的無力感の定義と提唱者セリグマンとは

「学習的無力感(learned helplessness)」とは、

「自分が何をしても状況は変わらない」と思い込んでしまう心理状態のことです。

この言葉を提唱したのは、アメリカの心理学者 マーティン・セリグマン です。

彼は1960年代後半に行った実験で、犬に電気ショックを与えました。

最初は犬も逃げようと必死でしたが、

- どんなに頑張っても逃げられない状況を何度も経験すると、

- 最終的には逃げられる状況になっても、

- 犬はもう動こうとせず、ただうずくまってしまったのです。

つまり「どうせ無理だ」と学習してしまったんですね。

この状態をセリグマンは「学習的無力感」と呼びました。

人間にも同じことが起こりうる、と後の研究で示されました。

学習的無力感が生まれる心理的メカニズム

学習的無力感は、主に 「失敗体験の積み重ね」 から生まれます。

たとえば:

- 勉強しても全然成績が上がらない

- 頑張っても上司に認められない

- 人間関係でいつも否定される

こうしたことが繰り返されると、

「もう何をしてもムダだ」と考えるようになり、

挑戦する意欲を失ってしまうのです。

専門的には、このとき

- 自分に原因があると考える(内的帰属)

- 全てがうまくいかないと考える(全体化)

- いつまでも変わらないと考える(永続化)

という思考のクセが関わっているとされています。

難しく聞こえるかもしれませんが、要するに

「全部自分のせいで、どうせずっと変わらない」

と思い込むことが問題の根っこなのです。

学習的無力感とうつ病・自己効力感の関係

学習的無力感は、実は うつ病 と深い関係があります。

無力感が強くなると、

- 「自分はダメだ」

- 「何をやっても変わらない」

- 「生きている意味がない」

といった 抑うつ的な考え方 に陥りやすくなるからです。

また、学習的無力感は 自己効力感(self-efficacy) とも密接に関係しています。

自己効力感とは:

「自分ならできる」という感覚や自信

無力感が強い人は、この自己効力感が非常に低い傾向があります。

逆に自己効力感が高い人は、

「うまくいかなくても、別の方法を試そう」と思えるので、

無力感に陥りにくいのです。

だからこそ、理解すれば対処や克服も可能です。

【チェックリスト】あなたは学習的無力感かもしれない

学習的無力感をチェックする質問例

自分が学習的無力感かもしれないと不安に思う方は多いでしょう。

以下のチェックリストに当てはまるか試してみてください。

✅ 「どうせ何をやっても無駄だ」とよく思う

✅ 一度失敗すると「自分はダメだ」と強く感じる

✅ 努力する前から諦めることが多い

✅ うまくいかないと全て自分のせいだと思ってしまう

✅ 将来に希望が持てず、不安ばかり感じる

✅ 新しいことを始めるのが怖いと感じる

✅ 人から褒められても「たまたまだ」と思ってしまう

2つ以上当てはまる人は、学習的無力感の傾向があるかもしれません。

ただし、これはあくまで目安です。深刻に悩む場合は専門家への相談も検討してくださいね。

よく見られる思考パターン・行動の特徴

学習的無力感の人には、特有の思考のクセや行動パターンが見られます。

具体的には、次のような特徴があります。

■ 思考パターン

- 全か無か思考

→ 「完璧じゃなければ失敗」と極端に考える - 過度の一般化

→ 1回の失敗で「自分は何をやってもダメだ」と思い込む - 自己批判が強い

→ 何でも自分の責任だと感じる

■ 行動パターン

- チャレンジを避ける

→ 「どうせ失敗する」と思い、新しいことを避ける - 受け身になりがち

→ 意見を言わず、状況に流される - 達成感を感じにくい

→ 成功しても「運が良かっただけ」と思う

こうした思考や行動は、本人も気づかないうちに身についていることが多いのです。

学習的無力感とただの甘えの違い

「学習的無力感は甘えなんじゃないの?」と悩む人も少なくありません。

しかし、この2つはまったく別物です。

【甘えとは?】

- 自分で行動できるのにやらない

- 「やりたくない」と自分の意思で避けている

- 責任を取りたくない気持ちが強い

【学習的無力感とは?】

- 「やっても無駄だ」と思い込んでしまう心理状態

- 過去の経験による学習の結果

- 本人も「やらなきゃ」と思っているが動けない

例えるなら、

- 甘えは「歩きたくないから座ってる」状態。

- 学習的無力感は「歩きたくても気力が出てこないで、立ち上がれない」状態。

つまり、甘えは意図的ですが、学習的無力感は無意識の心のブレーキなのです。

大人の学習的無力感は甘え?周囲との誤解と本当の問題

「甘え」と言われる理由

大人の学習的無力感を抱えている人は、周囲から

「それは甘えなんじゃないの?」

と言われることがあります。

その背景には、こんな誤解が潜んでいます。

- 「大人なら努力して乗り越えられるはず」という思い込み

→ 社会では「頑張れば何とかなる」という価値観が強い。 - 見た目では無力感が分かりにくい

→ 一見、元気に見えたり、普通に仕事しているように見える。 - 怠けているように見えてしまう

→ 「行動しない」姿が、周囲には努力不足に見える。

しかし、学習的無力感は甘えや怠けではなく、過去の経験によって心がブレーキをかけてしまう状態です。

本人だって「変わりたい」「頑張りたい」と思っているのに、

心が「どうせムダだ」と囁き、動けなくなっているのです。

周囲に理解されないときの対処法

無力感を抱えているとき、一番辛いのは

「周りに理解してもらえないこと」かもしれません。

ではどうしたらいいのでしょうか?以下の方法を試してみてください。

① 小さなことでも言葉にする

- 「今ちょっと疲れていてうまく動けないんだ」

- 「こういうことがあって、自信がなくなっている」

自分の状態を簡単でもいいので伝えるだけで、周囲の誤解は減ります。

② 誰か一人でも理解者を持つ

- 家族

- 友人

- カウンセラー

全部を分かってもらおうとせず、一人でいいから話を聞いてくれる相手を探してみましょう。

③ ネガティブな人からは距離を置く

- 「甘えだ」と責める人がそばにいると、無力感が強化されやすい。

- 物理的・心理的に距離を置くのも大事です。

甘えと学習的無力感を分ける3つのポイント

無力感と甘えを見分けるには、以下の3つのポイントが大切です。

① 動きたいけど動けないか?

- 甘え: やる気がなく、自分でやらない選択をしている。

- 無力感: 本当はやりたいけれど「どうせ無理だ」と思い込み、動けない。

② 自分を責めているか?

- 甘え: 責任を外に押し付けることが多い。

- 無力感: 「自分がダメだからだ」と自分を責めがち。

③ 過去の失敗経験が原因か?

- 甘え: 特に過去の経験に関係なく「やりたくない」だけの場合も。

- 無力感: 繰り返しの失敗や否定が原因で、「何をしてもムダ」と学習してしまう。

まとめると、

- 甘え → 意図的な怠慢

- 無力感 → 経験による心のブレーキ

学習的無力感は、本人の努力不足ではありません。

過去の経験が「心に壁」を作ってしまった状態なのです。

周囲の理解が得られないと苦しいですが、正しい知識を持つことが自分を責めない第一歩になります。

学習的無力感と子どもの頃の家庭環境の関係

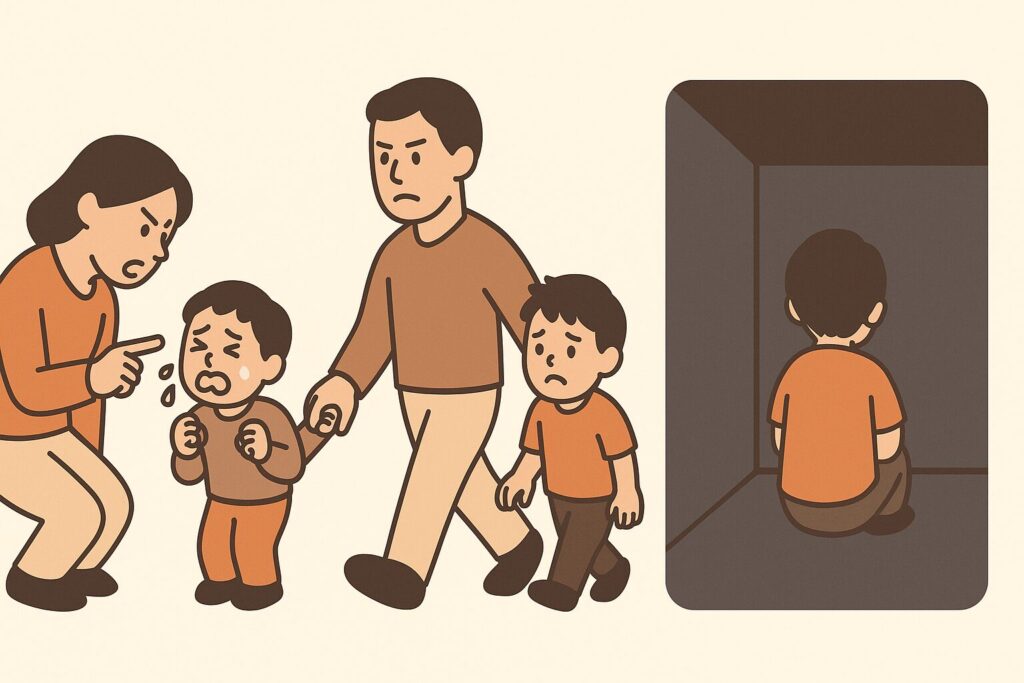

家庭環境が影響する心理的理由

学習的無力感は、生まれつきの性格だけでなく、

子どもの頃の家庭環境が大きく関わっています。

なぜかというと、家庭は子どもにとって

- 最初に接する社会

- 自分の価値を感じる場所

だからです。

例えば、親から繰り返し

- 「なんでできないの?」

- 「お前はダメだな」

- 「黙って言う通りにしろ」

など否定や命令を浴び続けると、子どもは

「自分が何をしても意味がない」

と無力感を学習してしまうのです。

家庭は本来、子どもに

- 失敗しても大丈夫と思える安心感

- 自分で選び、決められる感覚

を育む場所です。

それがないと、「努力してもムダ」という思考に陥りやすくなります。

厳格・過保護・無関心など家庭環境別の影響

家庭環境にはさまざまなパターンがあり、

それぞれ学習的無力感の原因となり得ます。

以下に具体例を挙げますね。

■ 厳格・支配的な家庭

- いつも正解を求められる

- 間違うと激しく叱られる

→ 自分の意思を出すことが怖くなり、「どうせ何をしても怒られる」と思い込む。

■ 過保護・過干渉な家庭

- 親が先回りしてすべてやってしまう

- 子どもが自分で決める機会がない

→ 「自分には何もできない」と思い込み、挑戦する気力を失う。

■ 無関心な家庭

- 褒めてもらえない

- 失敗しても放置される

→ 「頑張っても誰も見てくれない」と感じ、無力感を覚える。

■ ネガティブな家庭環境(DVや家庭内不和など)

- 暴言や暴力が日常

- 家庭が安心できる場所でない

→ 「世界は危険で、何をしても無駄」という強い無力感を抱きやすい。

親の対応が「無力感」か「自信」かを分ける

同じ失敗でも、親の対応次第で無力感になるか、自信になるかが決まります。

例えば、テストで点が悪かったとき:

- 「なんでできないの!」 → 無力感を育む

- 「どこが難しかった?一緒に考えよう」 → 挑戦する気持ちを育む

また、親がよく使う言葉も大きな影響を与えます。

無力感を育む言葉

- 「どうせ無理でしょ」

- 「お前には無理だ」

- 「失敗したら恥ずかしいよ」

自信を育む言葉

- 「失敗しても大丈夫だよ」

- 「やってみてから考えよう」

- 「挑戦しただけですごいよ」

ただし、挑戦を勧めること自体は素晴らしいことですが、

どんな挑戦でも「良い挑戦」とは限りません。

相手や状況をよく見極めた上で、

「今は止める」ことも立派なサポートです。

親は完璧である必要はありません。

しかし、子どもが「自分の行動には意味がある」と思える関わりをすることが、

無力感を防ぐ大きなポイントになります。

もし今、大人になって無力感に悩んでいても、過去の家庭環境を知ることは、

自分を責めないための大切な手がかりになります。

大人の学習的無力感を克服する方法

「学習的無力感は子どもの頃の経験が影響する」とお伝えしましたが、

大人になってからでも克服は可能です!

ここでは具体的な方法をご紹介しますね。

小さな成功体験を積み重ねるコツ

学習的無力感の最大の特徴は

「何をしてもムダ」という思い込み。

これを打ち破るためには、

「やれば変わる」という体験を少しずつ積むことがとても大切です。

ポイントは、

- 小さい目標を立てる

→ 例:「朝起きたらカーテンを開ける」 - できたら自分を褒める

→ 「今日もできた!自分頑張ってる!」

たとえ些細なことでも、

「自分の行動が結果を生む」という感覚が、

無力感の反対である自己効力感を育てます。

無理に大きな目標を立てる必要はありません。

小さな「できた!」を繰り返すことが、心を回復させる第一歩です。

認知行動療法(CBT)を活用する方法

もし無力感が強く、なかなか行動できない場合は

認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)

が非常に効果的です。

CBTは簡単に言うと、

「物事の受け取り方(認知)を修正するトレーニング」

例えば、失敗したとき

- 無力感の人:

→ 「やっぱり自分はダメだ」 - CBTを取り入れた人:

→ 「失敗したけど、次はやり方を変えよう」

CBTではこんな練習をします:

- ネガティブな考えを書き出す

- その根拠を探す

- 他の見方がないか考える

これを繰り返すことで、

「全て自分のせい」「何をしてもムダ」

という思い込みが少しずつ緩んでいきます。

もし一人で難しければ、

カウンセラーや心理士に相談するのも良い方法です。

また、認知行動療法をもっと手軽に試したい方には、アプリの【Awarefy】

![]() もおすすめです。

もおすすめです。

Awarefyは、ネガティブな考えを書き出したり、他の見方を探すなどのCBTのワークをアプリ上で実践できるツールです。

隙間時間で取り組めるので、無力感を感じたときの心の整理に役立ちます。

少しずつでも思考を整える習慣を作ることで、無力感に振り回されにくくなるはずです。

周りの人に相談する重要性

「自分だけがこんな風に感じているのでは?」

と孤立する人は多いですが、無力感に悩む人はたくさんいます。

誰かに話すだけでも、

- 気持ちが整理できる

- 「分かるよ」と言ってもらえる

- 別の解決策が見つかる

というメリットがあります。

相談相手は、

- 家族

- 友人

- 職場の信頼できる人

- カウンセラーや医師

誰でも構いません。

一人で抱え込まないことが何より大切です。

無力感を抱えているとき、

「周りに相談するのは恥ずかしい」と感じてしまう方も多いかもしれません。

でも、ずっと一人で抱え込むよりも、

専門家に話すことで気持ちが整理され、心が少し軽くなることもあります。

もし「誰にも話せない」と感じるなら、

家にいながら相談できるオンラインカウンセリング「Kimochi」

![]() のようなサービスを利用してみるのも一つの方法です。

のようなサービスを利用してみるのも一つの方法です。

無理に解決しなくても大丈夫。

話すこと自体が、無力感をほぐす第一歩になるかもしれません。

「変えられること」に意識を向ける思考法

学習的無力感の人は、

「すべて自分のせい」

「世の中はどうにもできない」

と極端に考えがちです。

しかし、全てを変える必要はありません。

自分が変えられる部分に目を向けるだけで、無力感は軽くなります。

例えば:

- 「上司の性格は変えられない → 自分の伝え方を変えてみよう」

- 「世の中は変わらない → 自分の行動だけは選べる」

次のステップを考える際は、

✅ 「今、自分にできることは何か?」

と自分に問いかけてみましょう。

小さな行動でも、無力感から抜け出す大きな力になります。

学習的無力感は、長い間の思い込みによって作られた心のクセです。

だからこそ、焦らず少しずつ取り組むことが何より大切です。

学習的無力感を克服するための励ましの名言集

学習的無力感に苦しんでいるとき、

一番つらいのは「もうダメだ」と思い込んでしまうことです。

そんなとき、言葉の力はとても大きな助けになります。

ここでは、心に響く名言をいくつかご紹介しますね。

羽生善治の名言:「挑戦を続けることこそ才能」

将棋界のトップであり続けた羽生善治さんは、こんな言葉を残しています。

「何かに挑戦したら 確実に報われるのであれば、

誰でも必ず挑戦するだろう。

報われないかもしれないところで、

同じ情熱、気力、モチベーションをもって

継続しているのは非常に大変なことであり、

私は、それこそが才能だと思っている。」

これはまさに、学習的無力感の克服の核心を突いた言葉です。

- 「どうせムダ」と諦めたくなる

- でも、報われる保証がなくても続けることに意味がある

羽生さんも、勝ち続けている裏で、

数えきれないほどの敗北を経験しています。

それでも挑戦を続けたからこそ、輝き続けられる。

この言葉は、無力感で苦しいとき、背中を押してくれるはずです。

鴨川会長(はじめの一歩)の名言:「成功した者は皆努力しておる」

漫画『はじめの一歩』の鴨川会長の言葉も、多くの人を励ましています。

「努力した者が全て報われるとは限らん。

しかし,成功した者は皆すべからく努力しておる。」

この言葉には、次のような大切な意味が込められています。

- 世の中には理不尽がある

- 努力しても報われないことは確かにある

- でも、成功する人は必ず「努力」という過程を通っている

無力感を感じるとき、

「どうせ努力してもムダ」と思いがちです。

しかし鴨川会長の言葉は、

「結果がすぐに出なくても、成功するためには努力をする必要がある」

という真実を教えてくれます。

その他心に響く名言と解説

無力感を克服するために役立つ、他の偉人たちの言葉もご紹介しますね。

■ ネルソン・マンデラ

「It always seems impossible until it’s done.」

(すべては、成し遂げるまでは不可能に思えるものだ。)

挑戦する前は不可能に思えることも、

一歩踏み出せば状況は変わるという力強いメッセージです。

■ ヴィクトール・フランクル

「When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.」

(状況を変えられないときは、自分を変えることが求められる。)

無力感を感じるときに大切なのは、

「状況は変えられないけれど、自分の考え方や行動は変えられる」

という気づきです。

■ ヘンリー・フォード

「Whether you think you can, or you think you can’t—you’re right.」

(できると思うか、できないと思うか。どちらも正しい。)

自分がどう思うかが行動を決める。

無力感を感じたときほど、この言葉を思い出したいですね。

名言は、心が折れそうになったときに、再び立ち上がるきっかけをくれる大きな力になります。

どれか一つでも、あなたの心に響く言葉があれば嬉しいです。

挑戦か撤退か?学習的無力感を超えるための判断基準とワイルズの物語

挑戦を続けることは素晴らしい。

羽生善治さんや鴨川会長の言葉は、確かに私たちを勇気づけてくれます。

しかし現実には、どんな努力も必ず報われるとは限らないのも事実です。

むしろ挑戦を続けることで、心身をすり減らし、別の大切なものを失うこともあります。

だからこそ、私たちには常に問うべきことがあります。

それは――

「これは挑戦を続けるべき局面か、それとも戦略的に撤退すべき局面か」

という問いです。

戦略的撤退を考えるべきケース

- 命や健康を危険にさらす挑戦

- 法的・倫理的に問題がある挑戦

- 経済的・時間的コストが致命的に見合わない挑戦

- 自分の価値観や幸福を著しく損ねる挑戦

挑戦が自分や周囲を傷つけるリスクが大きい場合、勇気を出して「撤退する」こともまた重要な選択です。

ワイルズとフェルマーの最終定理に学ぶ判断基準

この「挑戦か撤退か」の判断の良い例が、フェルマーの最終定理を巡るアンドリュー・ワイルズの物語です。

ワイルズは少年の頃、フェルマーの最終定理に憧れ、証明しようと試みました。

しかし成長するにつれ、問題があまりに巨大で、当時の数学では太刀打ちできないことを知り、一度は諦めます。

つまり、戦略的撤退を選んだわけです。

しかしその後、他の数学者たちの研究(フライの楕円曲線や谷山–志村予想)が突破口を開きました。

「この難問も、新たな理論で解けるかもしれない」と道が見えたとき、ワイルズは再び挑戦を決意し、7年間の孤独な研究の末に証明を完成させました。

彼は最初から無謀に突っ走ったのではありません。

解決可能性の兆しが見えた時に再挑戦した。

これが「挑戦すべきか、撤退すべきか」の一つの判断基準だと思います。

最終的には自分の納得がすべて

挑戦するか撤退するか――

最終的にその答えを出すのは自分自身です。

周囲が何と言おうと、

- 自分が納得できるか

- 後悔が少ないか

- 自分にとって意味があるか

を基準に決めるしかありません。

無力感を感じたときは、自分の挑戦が

- 「無謀な突撃」なのか

- 「可能性がある挑戦」なのか

を一度立ち止まって見直してみるのも、大切なことだと思います。

まとめ|学習的無力感は克服できる

記事全体のおさらい

ここまで、学習的無力感について詳しくお話してきました。

最後にポイントを整理しましょう。

✅ 学習的無力感とは?

- 「自分の行動では何も変わらない」と思い込み、挑戦を諦める心理状態

- アメリカの心理学者マーティン・セリグマンが提唱

✅ 原因は?

- 繰り返す失敗体験や否定的な経験

- 子どもの頃の家庭環境(厳格・過保護・無関心など)が大きく影響

✅ 甘えとは違う!

- 甘え → 自分でやらない選択をしている

- 学習的無力感 → 過去の経験から「どうせ無理」と思い込む心のクセ

✅ 大人になってからでも克服できる方法

- 小さな成功体験を積む

- 認知行動療法(CBT)を試す

- 周囲に相談する

- 「変えられること」に目を向ける

✅ 名言に勇気をもらおう

- 羽生善治さん:「挑戦を続けることこそ才能」

- 鴨川会長:「成功した者は皆努力しておる」

- 偉人たちの言葉は無力感に立ち向かう力をくれる

学習的無力感は経験によって身についた心のクセです。

だからこそ、適切な方法を知れば、少しずつ変えていくことができます。

そしてそれは、年齢に関係なく、誰にでも可能なことなのです。

無力感を感じたときにまずできる一歩

もし今、あなたが「何をしてもムダだ」と思っているなら、

まずは 小さな一歩 を踏み出してみてください。

例えば:

- 「今日は5分だけ散歩する」

- 「好きな音楽を1曲聴く」

- 「やりたいことを紙に書き出してみる」

それだけでも、

- 自分が動けた

- 自分で決められた

という感覚が生まれます。

その感覚こそ、学習的無力感を克服する大きな第一歩です。

「報われないかもしれないところで、挑戦を続けることこそが才能」(羽生善治)

どんなに小さくても、行動には必ず意味があります。

未来は、今日の小さな行動から変わり始めます。