「どうして自分だけがこんなに苦しいんだろう…」

そんなふうに感じてしまうこと、ありませんか?

失敗が怖い、人と比べて落ち込む、自分を責めすぎて疲れてしまう。

でも実は――それはあなただけではなく、“人間であること”の自然な反応なんです。

心理学ではこれを「共通の人間性(Common Humanity)」と呼び、

“誰もが苦しみ、間違え、成長する存在”であるという前提に立ちます。

この記事では、

- 「共通の人間性」とは何か?

- なぜ“自分だけが苦しい”と感じるのか?

- 心を軽くするための具体的な思考法

を、心理学の理論とセルフ・コンパッション(自分への思いやり)の視点からやさしく解説します。

「自分を責めない考え方」を身につけたい人に、きっと新しい気づきがあるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

共通の人間性とは?心理学でわかる「人間らしさ」の本質

「共通の人間性(Common Humanity)」とは、

「苦しみや失敗、喜びや希望は誰にでもある」という、人間としての普遍的なつながりを意味します。

たとえば、

・仕事でうまくいかず落ち込む

・人に誤解されて傷つく

・誰かに認められたくて頑張りすぎる

こうした感情は、文化や立場に関係なく、誰もが経験するものです。

それを理解することが、「共通の人間性」を感じる第一歩です。

「自分だけが苦しい」と思うときの心理

人はつらいときほど、「自分だけがうまくいっていない」「自分だけが弱い」と感じやすくなります。

心理学ではこれを“分離感(separation)”と呼びます。

しかし、他の人も同じように悩み、失敗し、孤独を感じています。

つまり、あなたの苦しみは「個人的な欠陥」ではなく、「人間である証拠」なのです。

この理解が、「共通の人間性」という考え方の中心にあります。

セルフ・コンパッションで使われる“Common Humanity”

心理学者クリスティン・ネフ(Kristin Neff)は、セルフ・コンパッション(自分への思いやり)の3つの要素の1つに

この「共通の人間性」を明確に位置づけました。

自分が失敗したとき、「誰にでも起こり得ること」と理解できる人は、

自己批判に陥らず、やさしく立ち直ることができる。

つまり、共通の人間性とは「苦しみの中で孤立しない心の姿勢」を育てる心理的スキルでもあります。

人間を理解する3つの視点(心理・社会・文化)

共通の人間性をより深く理解するには、以下の3つの視点が役立ちます。

| 視点 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 心理的視点 | 感情や思考の共通パターン | 「怒り・悲しみ・恐れ」は誰にもある |

| 社会的視点 | 人との関係性やつながり方の共通性 | 「誰かに認められたい」「仲間でいたい」 |

| 文化的視点 | 価値観や道徳の普遍性 | 「友達を大切にする」「助け合う」 |

これらの視点を合わせることで、

「人は違って見えても、根っこでは似ている」という理解にたどり着けます。

“共通の人間性”を知ることの意義

この考え方を知ると、次のような変化が起こります。

- 自分への過度な批判や罪悪感が減る

- 他人の弱さにも寛容になれる

- 苦しみの中でつながりや希望を感じられる

つまり、「共通の人間性」は、“自分も他人も責めない生き方”の出発点なのです。

心理学が示す「共通の人間性」:人間はどこまでも似ている

「共通の人間性」という考え方は、単なる感覚的な優しさや理想論ではありません。

心理学のさまざまな理論が、人間は根本的に似た仕組みを持っていることを明らかにしています。

ここでは、人間の共通点を裏づける代表的な6つの理論を紹介します。

どの理論も、「人はみな、苦しみ・成長・共感・価値を共有している」という事実を教えてくれます。

①人間性心理学(Humanistic Psychology)

提唱者:アブラハム・マズロー/カール・ロジャーズ

人間性心理学は、「人は成長し、愛や意味を求める存在である」という前提に立つ心理学です。

行動主義(行動の操作)や精神分析(無意識の力)とは異なり、

“人間らしさそのもの”を尊重するアプローチです。

主なポイントは3つあります。

- 欠けた部分を埋めるより、成長を目指す力(自己実現)を重視する(マズロー)

- 他人との関係で生まれる共感・受容・自己一致が人を癒やす(ロジャーズ)

- すべての人に「価値と可能性」があるという前提に立つ

この理論は、セルフ・コンパッションや心理カウンセリングの根底に流れる「人間は本来、理解されると成長する」という考え方につながります。

② 普遍的感情理論(Basic Emotions Theory)

提唱者:ポール・エクマン(Paul Ekman)

世界中どの文化にも共通して存在する感情があり、それが怒り・恐れ・喜び・悲しみ・嫌悪・驚きの6つです。

これらは顔の表情からも同じように読み取れることが、実験で確認されています。

たとえば、笑顔を見ればどの国の人でも「喜び」を感じ取り、泣き顔を見れば「悲しみ」とわかる。

つまり、感情は“人類共通の言語”なのです。

この理論は、異文化理解や心理教育にも応用され、

「感情を共有できることが人間関係の原点」であると教えてくれます。

③社会的アイデンティティ理論(Social Identity Theory)

提唱者:ヘンリー・タジフェル(Henri Tajfel)

人は無意識のうちに、「私たち(内集団)」と「彼ら(外集団)」を分けて自己を理解します。

たとえば、会社・学校・国・趣味グループなど、「所属」がアイデンティティを作るのです。

しかし、この理論が示す本質は、

「区別を作れるのは、根底に共通の人間性があるから」という逆説です。

差別や偏見の裏には、“自分たちを守りたい”という普遍的欲求があります。

だからこそ、「共通の人間性」を意識することが、対立よりも共感を生む第一歩になるのです。

④エンパシー理論(Empathy Theory)

提唱者:マーティン・ホフマン(Martin Hoffman)

エンパシー理論では、人間には生まれつき他者の感情を感じ取る力=共感性が備わっていると考えます。

小さな子どもでも、泣いている友達を見てティッシュを渡そうとするなど、

自然な「共感行動」が見られます。

さらに神経科学では、他人の動作や感情を見るだけで脳の同じ部分が反応する「ミラーニューロン」が発見されました。

これが、人間が「他人の痛みを想像できる」神経的な仕組みです。

つまり、共感は単なる優しさではなく、“人間の脳に組み込まれた生存の仕組み”なのです。

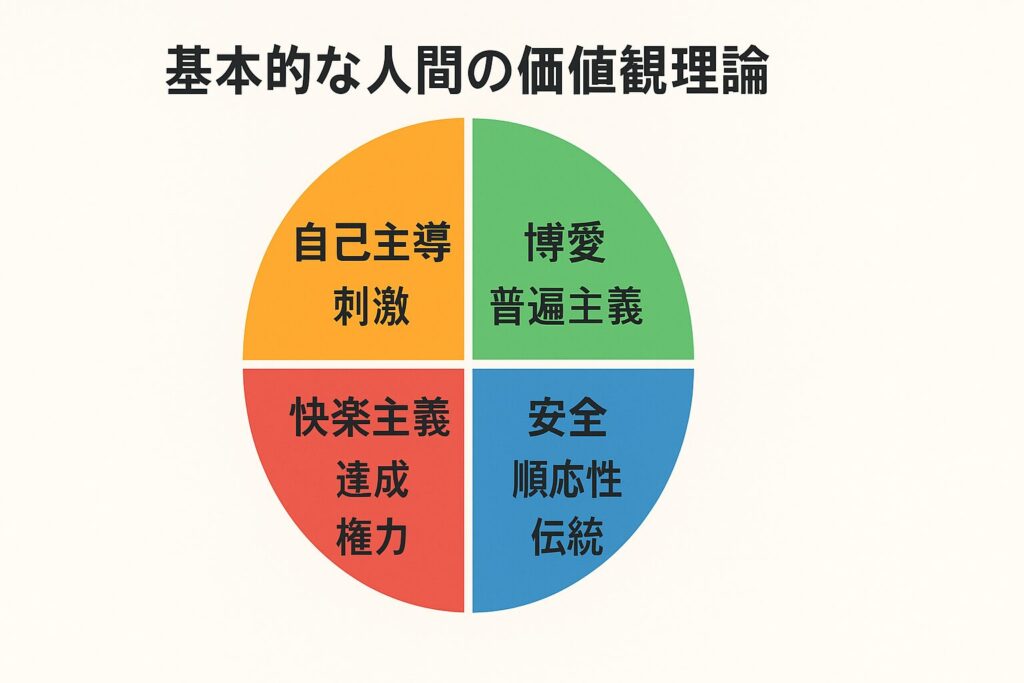

⑤基本的な人間の価値観理論(Schwartz論)

提唱者:ショム・シュワルツ(Shalom Schwartz)

世界各国の大規模調査から、人類に共通する10の価値観が明らかになりました。

代表的なものは以下の通りです。

| 高次カテゴリー(価値の方向性) | 普遍的価値(11分類) | 中心的な動機・意味 |

|---|---|---|

| 変化へのオープンさ(Openness to Change) | 自己主導(Self-Direction) | 独立した思考と行動を重視。選択・創造・探求を通して自分らしく生きる。 |

| 刺激(Stimulation) | 人生における新しさ、挑戦、刺激を求める。変化を楽しむ姿勢。 | |

| 自己強化(Self-Enhancement) | 快楽主義(Hedonism) | 快楽や感覚的な満足を重視し、自分の幸福を追求する。 |

| 達成(Achievement) | 能力を発揮し、社会的に評価されることで成功を感じる。 | |

| 権力(Power) | 地位・名声・支配力など、他者や資源に対する影響力を求める。 | |

| 保全(Conservation) | 安全(Security) | 自分・他者・社会の安全と安定を守り、調和を維持する。 |

| 順応性(Conformity) | 社会的ルールや期待に従い、他人を怒らせないように自己抑制する。 | |

| 伝統(Tradition) | 文化・宗教・慣習を尊重し、共同体の価値観に従う。 | |

| 自己超越(Self-Transcendence) | 博愛(Benevolence) | 身近な人(家族・友人など)の幸福と福祉を大切にする。 |

| 普遍主義(Universalism) | すべての人や自然への理解・寛容・保護を重視する。 |

💡ポイントまとめ

- これらの価値はすべての文化に共通して見られるが、何を優先するかは社会や個人によって異なる。

- 図式的には、円環状に配置され、上下に隣り合う価値は調和しやすく、反対側の価値は葛藤しやすい関係(例:自己超越 vs 自己強化)。

- この理論は、文化比較研究・組織心理学・幸福研究・グローバル教育など幅広い分野で応用されている。

⑥人間の普遍心理(Human Universals)

提唱者:ドナルド・ブラウン(Donald E. Brown)

文化人類学の観点から、人類に共通する行動・価値・社会規範を整理した理論です。

以下のようなものが、どの文化にも必ず存在します。

- 恐怖・喜び・悲しみ・怒り・嫌悪などの基本感情を持つ

- 他人と協力・助け合う

- 芸術や音楽を楽しむ

- 善悪の判断(道徳意識)やルールを持つ

- 模倣による学習(社会的学習)

これらはすべて、「人間であることの証」。

ブラウンは、「違いよりも共通点の方が圧倒的に多い」と結論づけました。

● まとめ:理論が示す“人間のつながり”

これら6つの理論は、アプローチは違ってもすべて同じ結論に向かっています。

人間は本質的に、成長・感情・共感・価値・関係・文化のすべてで共通している。

つまり、私たちは見た目も言語も異なっていても、

「苦しみ、喜び、愛する力」という共通の土台の上に立っているのです。

“自分だけが苦しい”と感じる心理の仕組み

誰にでも、「自分だけが苦しい」と感じる瞬間があります。

しかし実はその感覚こそが、人間の心理的な自然反応なのです。

ここでは、「自分だけが苦しい」と思い込んでしまう4つの心理的メカニズムを見ていきましょう。

①苦しいときほど「孤立感」が強まる理由

人はストレスを感じると、脳内で「危険信号(アラート反応)」が作動します。

このとき、私たちの思考は「生き延びること」を最優先するモードに切り替わります。

すると、周りの支えや共感を感じにくくなり、

「誰も理解してくれない」「自分だけが取り残されている」という孤立感が強まります。

これは人間の脳が“防御モード”に入っているからです。

②比較意識・SNS・完璧主義が「分離感」を生む

現代社会では、SNSや職場での比較によって「他人の成功」が簡単に見えてしまいます。

その結果、

「あの人は楽しそうなのに、自分だけ苦しい」

「自分だけ遅れている」

と感じやすくなります。

心理学的には、これは社会的比較理論に基づく自然な現象です。

人は自分の価値を他人との比較で確かめようとする生き物。

しかしこの比較は、しばしば“分離感”を生み出し、

「共通の人間性」を忘れさせてしまいます。

③“共通の人間性”を忘れると心が硬くなる

「みんなも悩んでいる」と頭では分かっていても、

苦しいときには自分の内側ばかりに意識が向かいます。

それが、「自己中心的孤立(self-focused isolation)」という心理状態です。

この状態になると、

- 他人の助けを受け取りにくい

- 自分を責めやすくなる

- 周囲の温かさが見えなくなる

といった心の硬直が起きます。

この悪循環を断ち切る鍵が、後で紹介する「セルフ・コンパッション」と「共通の人間性」の再認識です。

④「自分だけが弱い」と思うときの認知の偏り

心理学では、人がストレス下で陥る思考のゆがみを「認知の歪み(cognitive distortion)」と呼びます。

とくに苦しいときに起こりやすいのが次のようなパターンです。

| 歪みの種類 | 思考の例 | 修正のヒント |

|---|---|---|

| 全か無か思考 | 「完璧じゃない=失敗」 | 「できた部分もある」と中間を意識する |

| 過度の一般化 | 「うまくいかないのはいつも自分だけ」 | 「今回はたまたま」と切り替える |

| 心の読みすぎ | 「あの人は自分を嫌っている」 | 「本当の意図は分からない」と保留する |

これらの偏りは、「苦しみを自分のせいにしてしまう」典型的な思考です。

しかし、それに気づくだけでも心の柔軟さを取り戻せます。

● まとめ:「自分だけが苦しい」は“錯覚”にすぎない

「自分だけが苦しい」という感覚は、実際には脳の防衛反応と認知の錯覚が生み出したものです。

多くの人が同じように悩み、苦しみ、立ち上がっています。

この事実を理解することが、次に紹介する「共通の人間性と孤立の逆理」を受け入れる土台になります。

“共通の人間性”と「孤立の逆理」:苦しみを共有することで癒える

苦しみの中にいるとき、人は「誰も自分を理解してくれない」と感じやすくなります。

しかし実際には、苦しみを“共有すること”によってこそ、人は癒されることが心理学的にわかっています。

この章では、その“孤立の逆理”をやさしく紐解いていきます。

「人間だから苦しい」という気づきが生む安心感

人間は誰しも、

- 失敗したり

- 不安になったり

- 人間関係で傷ついたり

する存在です。

「自分だけが弱い」と思ってしまうと、苦しみが何倍にも大きく感じられます。

しかし、「苦しみは人間であることの一部」と理解できると、

その痛みは「孤独」から「共感」へと変わります。

共通の人間性を思い出すことは、痛みを“つながりの感覚”に変えること

つまり、「苦しいのは自分だけではない」と知ること自体が、人を安心させる心理的な支えになるのです。

苦しみを共有すると“つながり”が回復する

心理学には「情動的共鳴(emotional resonance)」という言葉があります。

これは、人の感情が他人に伝わり、共鳴し合う仕組みを指します。

たとえば、友人が泣いている姿を見たとき、自分も胸が締め付けられるように感じた経験はありませんか?

それは、脳の中のミラーニューロンが働いているからです。

私たちは、他人の苦しみを感じ取る力をもともと持っています。

とはいえ、「「注目」や「同情」を得るための不幸アピールは、

聞く人に負担をかけ、結果的に関係を遠ざけてしまうことがあります。

一方で、相手への思いやりを持ちながら、自分の気持ちを正直に打ち明けることは、

相手の共感を引き出し、安心感や“つながり”を取り戻すきっかけになるのです。

「共通の人間性」は“自分を責めないやさしさ”の土台

多くの人が、自分を責めることで「成長しよう」とします。

しかし心理学的には、自己批判よりも自己理解の方が回復力を高めることが知られています。

「共通の人間性」という視点を持つと、

「失敗しても、自分だけがダメなわけじゃない」

「みんな同じように不完全なんだ」

という現実を受け入れやすくなります。

この受け入れが、“自分を責めないやさしさ”になります。

そのやさしさこそが、心を健やかに保つための土台になるのです。

孤立の逆理:助けを求めることが強さになる

「助けを求める=弱さ」と考える人は少なくありません。

しかし心理学的にはその逆で、助けを求められる人ほど回復力(レジリエンス)が高いことが分かっています。

誰かに苦しみを打ち明けると、相手も「自分も同じように感じたことがある」と共感しやすくなり、

そこから相互のつながりが生まれることがあります。

とはいえ、現実には助けを求めても、すぐに理解されないこともあります。

拒絶されたり、軽く扱われたり、分かってもらえなかった経験が、

かえって「やっぱり誰も自分を分かってくれない」という二次的な孤立感を生むこともあります。

それでも、「誰かに頼ってもいい」と自分に許すこと。

この“自分に助けを許す”姿勢こそが、孤立の壁を少しずつやわらげる第一歩になります。

クリスティン・ネフ博士やポール・ギルバート博士の研究でも、

「他人に理解される前に、まず自分が自分を理解する」ことの大切さが示されています。

この内面的な許可があると、たとえ他人に拒まれても、自己価値が揺らぎにくくなるのです。

だからこそ、孤立を打ち破る最初の一歩は、

“助けを求めてもいいと自分に許すこと”なのです。

これが、心理学でいう「孤立の逆理(Paradox of Isolation)」。

人は孤立したときこそ、最も深いつながりを必要としているのです。

● まとめ:人は“分かち合うことで癒える”

孤独や苦しみは、共有することで軽くなります。

それは、同情ではなく「共感(empathy)」の力によるもの。

共通の人間性を思い出すことは、他者との共感回路を再び開くことにつながります。

セルフ・コンパッションが心を軽くする理由

「自分を責めないようにしよう」と思っても、なかなかうまくいかない――。

そんなときに役立つのが、心理学で注目されているセルフ・コンパッション(Self-Compassion)という考え方です。

これは、単なる「自分に甘くすること」ではなく、“自分を人間として受け入れる力”のことです。

セルフ・コンパッションの3要素

心理学者クリスティン・ネフ博士によると、セルフ・コンパッションには3つの柱があります。

| 要素 | 内容 | 心の作用 |

|---|---|---|

| ① 自分への優しさ(Self-kindness) | 失敗したときに自分を責めるのではなく、友人に接するように思いやる | 緊張や自己批判をやわらげる |

| ② 共通の人間性(Common Humanity) | 苦しみは誰にでもあると理解する | 孤立感や恥の感情を軽減する |

| ③ マインドフルネス(Mindfulness) | 感情を否定せず、「今の自分」を静かに観察する | 感情に飲み込まれず、落ち着きを取り戻す |

この3つがそろうことで、人は「自分を責めるモード」から抜け出し、心を立て直す回復力(レジリエンス)を高められます。

「自分だけが苦しい」と思う人ほど“共通の人間性”を思い出す必要がある

ネフ博士の研究では、自己批判的な人ほど共通の人間性の感覚が弱いことがわかっています。

つまり、「みんなも失敗する」「苦しむのは人間として自然」という理解が少ないと、

「自分だけがダメ」という感覚に陥りやすいのです。

しかし、共通の人間性を意識するだけで次のような変化が起こります。

- 苦しみを“孤独な出来事”から“人間共通の体験”として再定義できる

- 自分を責めるより、自分を理解しようとする姿勢が生まれる

- 他人の痛みも想像しやすくなり、優しさの連鎖が起こる

このように、「共通の人間性」はセルフ・コンパッションの“中核”ともいえる存在です。

ネフ博士・ギルバート博士の研究に見る効果

研究によると、セルフ・コンパッションが高い人ほど以下の傾向があります。

- 不安・うつ・罪悪感が少ない

- 回復力(レジリエンス)が高い

- 対人関係が安定している

- モチベーションの持続力が高い

イギリスの心理学者ポール・ギルバート博士は、「コンパッション・フォーカスト・セラピー(CFT)」を提唱し、

セルフ・コンパッションをうつ・トラウマ・罪悪感の治療に応用しました。

彼の研究では、思いやりの気持ちを持っているときは、

脅威やストレスに反応する脳の働きが弱まり、

反対に自分を責めているときは、脅威やストレスに反応する脳の働きが強くなることが分かっています。

自分に優しくすることは、他人への優しさも育てる

セルフ・コンパッションの最大の特徴は、「内面の優しさは、外にも波及する」という点です。

自分に厳しい人は、無意識に他人にも厳しくなりがちです。

逆に、自分に優しくできる人は、他人にも自然と温かく接することができます。

心理学的には、これは「情動的共鳴(emotional resonance)」と呼ばれる現象で、

自分をどう扱うかが、他人をどう扱うかに反映されやすいということです。

ただし、「自分には厳しいけれど他人には優しい人」も少なくありません。

これは、他人には共感できても、自分にはその共感を向けにくい心理が働いているためです。

これはセルフ・コンパッションが欠けているわけではなく、「方向づけが偏っている状態」とも言えます。

- ✅ 他人の痛み → 「助けてあげたい」「理解したい」と思える(共感はある)

- ❌ 自分の痛み → 「情けない」「もっと頑張れ」と否定してしまう(自己批判的)

つまり、共感力はあるのに、自己共感(self-empathy)がブロックされている状態です。

その背景にはこんな心理があります。

- 「自分は強くなければならない」「弱音は甘え」という信念

- 育ってきた環境で“他人を優先すること”が評価されてきた経験

- 自分への厳しさで、コントロール感や安心感を保っている

こうした心理は一見「優しさ」ですが、

自分を犠牲にして他人に優しくしていることも多く、

やがて燃え尽き(エンパシー疲労)を起こすリスクもあります。

● まとめ:セルフ・コンパッションは「心の免疫力」

風邪をひいたときに休むのと同じように、心が傷ついたときは自分を労わる時間が必要です。

セルフ・コンパッションは、そんなときの“心の免疫力”のようなもの。

「誰もが不完全で、誰もが苦しむ」

その事実を受け入れることが、自分を責めずに前を向く力になります。

共通の人間性を思い出す3つの思考法(実践パート)

ここまで、「共通の人間性」とは何か、そしてそれがなぜ心を軽くするのかを学んできました。

次は、実際に日常の中でその考え方を“体感”するための具体的なステップを紹介します。

これらは心理療法やマインドフルネスでも用いられている実践的な方法です。

どれもすぐに始められるものなので、気持ちが沈んだときにぜひ取り入れてみてください。

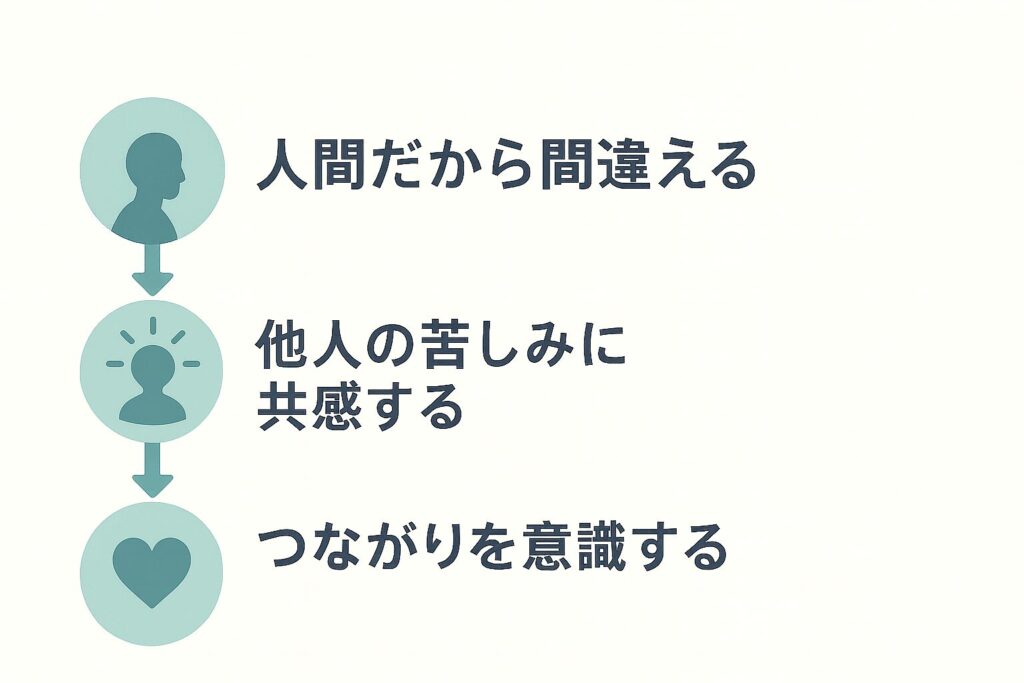

①「人間だから間違える」と声に出してみる

失敗したとき、私たちはつい「なんで自分はこんなこともできないんだ」と自分を責めてしまいます。

しかしそれは、人間である以上ごく自然なことです。

そんなときに、「人間だから間違える」という言葉を意識的に口にしてみてください。

たとえば:

「ミスしたけど、人間だもんな。」

「焦ってしまったけど、それも人間らしさだ。」

声に出すことで、頭の中で暴走していた自己批判のループが一瞬止まります。

この言葉の習慣化が、「共通の人間性」を実感することにつながります。

② 苦しんでいる他人を想像して共感を取り戻す

「自分だけが苦しい」と感じるときほど、他人の存在が見えなくなります。

そんなときは、「今、誰かも同じように苦しんでいるかもしれない」と想像してみてください。

たとえば、

- 同じように仕事でミスして落ち込んでいる人

- 人間関係で悩んでいる人

- 将来に不安を感じている人

世界中に、あなたと似た苦しみを抱えている人が確実にいます。

このイメージを持つだけで、心の中に“共感の回路”が再びつながります。

心理学的にも、「他者への共感」は自己孤立感を減らす効果があることが分かっています。

③比較よりも“つながり”を意識する習慣をつくる

SNSや職場では、他人の「できている部分」ばかりが目に入ります。

しかし、人の内側には誰にも見えない苦しみがあります。

比較の思考から抜け出すには、次のような視点を持ってみてください。

| 思考の方向 | 質問の例 | 効果 |

|---|---|---|

| 比較モード | 「自分はあの人より劣っている?」 | 焦り・嫉妬・孤独感が強まる |

| つながりモード | 「あの人も同じように頑張ってる」 | 共感・安心感・一体感が生まれる |

この切り替えは、「負けないように」ではなく、「一緒に生きている」という感覚を取り戻すことです。

「共通の人間性」を思い出すとは、人と比べる心を“共にある心”に変えることなのです。

④マインドフルに「苦しみを感じている自分」を受け止める

もし今、胸が苦しかったり、焦りや不安でいっぱいのときは、

無理にポジティブになろうとせず、「苦しみを感じている自分」に気づくことから始めましょう。

静かに目を閉じて、こうつぶやきます。

「いま、私はつらさを感じている。」

「この苦しみは、人間として自然な反応なんだ。」

それだけで、心の中に少し“余白”が生まれます。

この「観察」と「受容」の姿勢が、マインドフルネスとセルフ・コンパッションの橋渡しになります。

● まとめ:思考法は「心の姿勢」を変える練習

「共通の人間性」を思い出すことは、単なる知識ではなく、日々の思考のトレーニングです。

- 自分を責めそうになったら「人間だから」とつぶやく

- 苦しんでいる誰かを思い浮かべる

- 比較ではなくつながりを意識する

- 感情を否定せず、そのまま受け止める

この4つを繰り返すことで、「自分を許せる心」が少しずつ育っていきます。

まとめ|違いの奥にある“共通の人間性”が心を癒す

私たちは、性格も環境も考え方も違う存在です。

けれど、その違いの奥には、誰もが共有している「共通の人間性」があります。

それは、苦しみ・不安・愛・希望といった、すべての人に共通する“心の動き”です。

このことを思い出すだけで、世界の見え方は少しやわらかくなります。

「理解」と「共感」は対立ではなく“補い合う”もの

相手の痛みに深く共感しすぎると、「自分までつらくなる」ことがあります。

これが、心理学でいう共感疲労(compassion fatigue)です。

共感疲労とは、他人の苦しみを感じ取りすぎて、

自分の心や体が疲れてしまう現象のこと。

ただし、心理学的には「理解」と「共感」はどちらかを選ぶものではなく、

お互いを補い合う関係にあります。

- 理解(Cognitive Empathy):相手の立場や感情を“頭で理解する”

- 共感(Emotional Empathy):相手の気持ちを“心で感じる”

共感ばかりだと自分が疲れ、

理解ばかりだと相手が“冷たく感じる”。

理想的なのは、

「相手の感情を感じ取りながらも、自分の境界を保ったまま理解する」

このバランスこそが、心理学でいう“成熟した共感”です。

「自分だけが苦しい」は人間である証拠

「もう誰も分かってくれない」と感じるほどの孤独。

その感情こそ、あなたが“人間”である証です。

人は、痛みを通して他者の痛みを理解できるようになります。

そのプロセスこそが、共通の人間性を深める道です。

苦しむからこそ、人は優しくなれる。

弱さを知るからこそ、他人を許せる。

あなたの痛みも、誰かの安心につながる。

そう考えるだけで、心の重さは少し軽くなります。

“共通の人間性”を思い出すことが、優しさの始まり

セルフ・コンパッションの出発点は、「自分も人間である」ことを思い出すことです。

完璧を目指すのではなく、

「誰もが不完全で、だからこそ支え合える」と理解すること。

それが、自分にも他人にも優しくなれる心の姿勢を育てます。