「人の悩みを聞くだけで、どっと疲れてしまう…」「優しくしたいのに、心がすり減ってしまう」──そんな経験はありませんか?

それは、“共感疲労”と呼ばれる心理現象かもしれません。

共感疲労とは、他人の苦しみに共感しすぎることで、自分の心が疲弊してしまう状態のこと。看護師・介護士・教師・カウンセラーなど支援職の方や、感受性の高いHSPタイプの人に多く見られます。

この記事では、

- 共感疲労の意味と原因

- 優しい人ほど疲れてしまう理由

- 心理学でのモデル(Figley理論・ProQOLモデル)

- 回復と予防のためのセルフケア方法

をやさしく解説します。

「人を大切にしたい気持ち」と「自分を守ること」は両立できます。

共感の“整え方”を知って、優しさを長く続けられる心を育てましょう。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

共感疲労とは?──優しさが心をすり減らす“見えない疲労”

私たちは、誰かの痛みや悲しみに寄り添おうとする瞬間があります。

しかし、その「優しさ」や「思いやり」が、知らないうちに自分を疲れさせてしまうことがあります。

それが、心理学でいう「共感疲労(compassion fatigue)」です。

共感疲労の基本的な定義(compassion fatigue)

共感疲労とは、他人の苦しみや悲しみを感じ取り続けることで、自分の心や体が消耗してしまう状態を指します。

特に医療・介護・教育・カウンセリングなど、「人を支える仕事」に多く見られる現象です。

心理学者のチャールズ・フィグリー(Charles Figley)は、これを

「他者の苦痛を共感的に理解しようとする人に起きる“二次的なストレス反応”」

と定義しています。

つまり、人の痛みを感じる力が強いほど、自分もその痛みに引きずられてしまうのです。

「共感疲労」と「燃え尽き症候群」「ストレス疲労」の違い

一見すると似ている3つの概念には、次のような違いがあります。

| 概念 | 主な原因 | 特徴 | 回復の方向性 |

|---|---|---|---|

| 共感疲労 | 他人の苦しみを感じ続けること | 感情が枯渇・無力感・罪悪感 | 感情のケア・共感の調整 |

| 燃え尽き症候群 | 長時間労働・プレッシャー | やる気の喪失・達成感の欠如 | 休息・環境の見直し |

| ストレス疲労 | 外的ストレス(人間関係・仕事量など) | 身体的疲労・緊張・不眠 | ストレス軽減・休養 |

共感疲労は、「人のために頑張りすぎた結果、心が疲れる」という点が特徴です。

自分では「いいことをしている」つもりでも、感情が限界を超えると心のエネルギーが枯れてしまいます。

なぜ“優しい人”ほど共感疲労になりやすいのか

共感疲労は、性格的に「他人の気持ちを察しやすい」「相手を放っておけない」人ほど起こりやすい傾向があります。

特に以下のような特徴がある人は要注意です。

- 困っている人を見ると放っておけない

- 「自分が頑張らなきゃ」と思いやすい

- 相手を気遣うあまり、自分の感情を後回しにする

- 感情移入が深く、他人の悩みを自分のことのように感じる

つまり、共感力が高い=優しい人ほど疲れやすいのです。

これは、感受性が強い人の特徴でもあります。

しかし、共感のコントロールを学ばないと、心がすり減ってしまうのです。

身近な例:看護師・介護士・カウンセラー・HSPのケース

共感疲労は特定の職業や気質に強く表れます。

- 看護師・介護士:患者や利用者の痛み・死・苦しみを日常的に目の当たりにし、感情的な緊張が続く

- カウンセラー・心理職:クライアントのトラウマや悲しみを共感的に聴き続けることで、自分の心も疲弊する

- 教師・支援員:生徒や保護者の問題を抱え込みすぎて心が休まらない

- HSP(繊細な人):周囲の感情に敏感で、ニュースやSNSの悲しい出来事でも深く影響を受ける

こうした人たちは、「他人の痛み」を放っておけない構造的・性格的背景を持っています。

そのため、共感疲労を防ぐためには「共感を減らすのではなく、上手にコントロールする力を身につける」ことが重要になります。

共感疲労の心理メカニズム──人の痛みを感じる脳のしくみ

共感疲労は単なる「気の持ちよう」ではなく、脳の仕組みや心理反応によって生じる現象です。

人の痛みを感じるとき、脳はまるで自分が痛みを受けたかのように反応します。

ここでは、心理学と神経科学の観点から「なぜ共感すると疲れるのか」を整理していきましょう。

ミラーニューロンと感情の共鳴

人が他人の感情を理解できるのは、脳にある「ミラーニューロン(mirror neuron)」という神経細胞のおかげです。

この細胞は、他人の行動や感情を“自分の体験”のように再現する働きを持っています。

たとえば──

・誰かが痛そうな顔をしていると、自分の胸が締めつけられる

・悲しんでいる人を見ると、自分まで悲しくなる

これらは、脳が相手の感情を「映し取っている」状態なのです。

つまり、共感とは脳レベルの“模倣反応”であり、優しい人ほどこの共鳴が強く起こります。

「他人の苦しみを自分の痛みとして感じる」仕組み

脳科学的には、他人の苦痛を見たときに前部帯状皮質(ACC)や島皮質(insula)が活性化することが知られています。

これらの領域は、「自分が痛みを感じるとき」と同じように働くのです。

つまり、

他人の苦しみを見聞きする=脳は“自分が苦しんでいる”と錯覚する。

この錯覚が繰り返されると、脳は休む暇を失い、慢性的なストレス状態に陥ります。

特に、助けたいのに助けられない無力感を感じたとき、心の負担が一気に高まります。

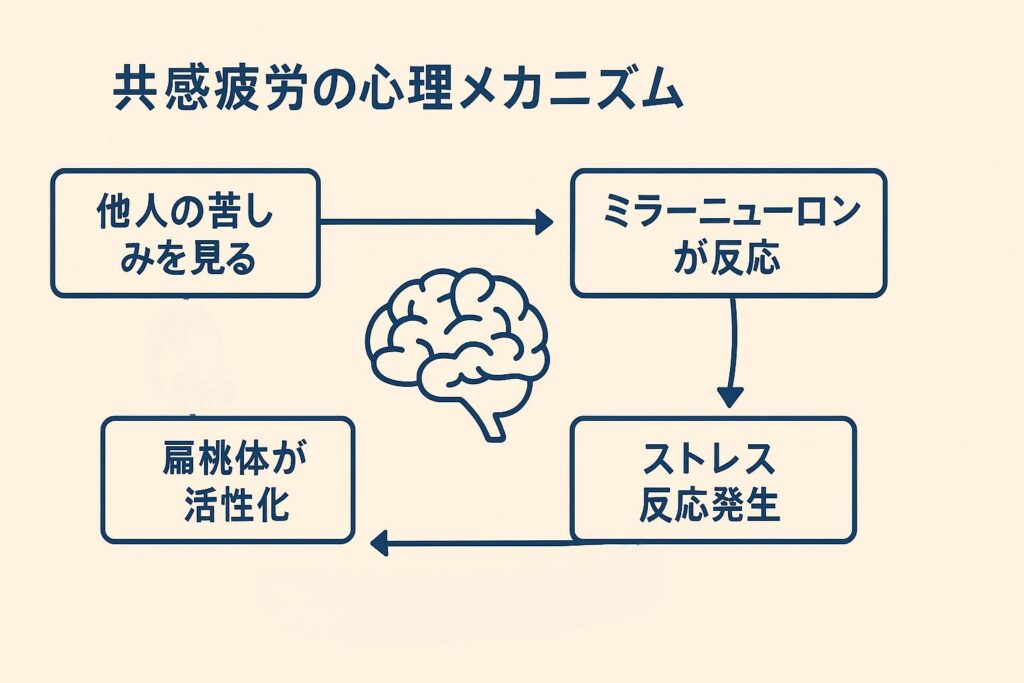

共感が「ストレス反応」を引き起こす心理プロセス

共感が強すぎると、脳の「ストレス警報システム」である扁桃体(へんとうたい)が過剰に反応します。

これは「危険」「痛み」「恐怖」を感知するセンサーのようなものです。

共感疲労のプロセスは以下のように進みます:

- 他人の苦しみを見聞きする

- 脳が“自分の痛み”として感知する(共鳴)

- ストレス反応が起き、コルチゾール(ストレスホルモン)が分泌

- それが続くことで、心身が疲弊・麻痺・無力化していく

この状態が続くと、「感じすぎて疲れる」「もう何も感じたくない」という反動が起きます。

これが、共感疲労の心理的悪循環です。

感情の境界が薄い人ほど影響を受けやすい理由

共感疲労は「感受性が高い人ほど」起こりやすいと言われます。

その理由は、感情の境界(emotional boundary)が薄いためです。

境界が薄いと、

- 相手の感情を自分の感情として吸収してしまう

- 他人の問題と自分の責任を混同してしまう

- 感情の切り替えが難しく、ずっと引きずる

といった傾向が強くなります。

特にHSP(Highly Sensitive Person)気質の人は、他人の表情や声色の変化に敏感で、共感が“過剰に働く”ことがあります。

その結果、「優しい人ほど疲れやすい」という傾向が生まれるのです。

💡 まとめポイント

- 共感疲労は、脳が「他人の痛み」を自分の痛みとして再現してしまう現象

- 感受性が高いほど、ストレス反応が強くなりやすい

- 「感じすぎる優しさ」が、心のエネルギーを奪っていく

共感疲労の原因とリスク要因──心理・環境・性格の3つの視点から

共感疲労は「優しい人の宿命」ではありません。

実はその背景には、心理的な要因・環境的な要因・性格的な要因の3つが重なっています。

どれか一つでも偏りがあると、心が少しずつすり減っていくのです。

ここでは、その3つの視点から原因を整理していきましょう。

①心理的要因:他人を優先しすぎる「自己犠牲傾向」

共感疲労の根底には、「自分より他人を優先してしまう心のクセ」があります。

これは心理学でいう自己犠牲スキーマ(self-sacrifice schema)に近い考え方です。

「人の役に立たなければ価値がない」「断ると嫌われるかも」など、

他人の期待を背負う癖”が強い人ほど、共感疲労に陥りやすいのです。

こうした人は次のような思考に陥りがちです:

- 困っている人を放っておけない

- 「自分が我慢すれば丸く収まる」と考える

- 罪悪感から休むことに抵抗を感じる

この心理が続くと、感情エネルギーの貯金が底をつく状態になります。

②環境要因:支援職や介護職に多い“慢性的ストレス環境”

共感疲労は、環境的な要因とも深く関係しています。

特に次のような職場では、感情労働(emotional labor)が強く求められます。

- 看護・介護・教育・保育・カウンセリング・福祉などの「人を支える職業」

- 感情を抑えつつ、相手に優しく接する必要がある環境

- 感謝よりもクレームや否定的感情を受けやすい状況

このような「共感を求められ続ける環境」では、感情の回復が追いつかず、

「気づいたら笑えない」「人と話すのがしんどい」という状態に陥ります。

また、組織的なサポート(ピアサポート・休息制度)が欠けていると、

回復が難しくなりやすいのも特徴です。

③性格要因:共感性・責任感・完璧主義との関係

共感疲労を招く性格傾向には、次のようなものがあります。

| 性格特性 | 共感疲労との関係 |

|---|---|

| 共感性が高い | 相手の痛みを自分の痛みとして感じやすい |

| 責任感が強い | 「自分が何とかしなければ」と抱え込みやすい |

| 完璧主義 | ミスを許せず、自分を責めやすい |

| 断るのが苦手 | 境界を保てず、他人の要求をすべて受け入れてしまう |

特に「優しい完璧主義者」タイプは、人の感情に敏感で努力家である反面、

限界を超えても頑張ってしまう傾向があります。

結果的に、疲労→無力感→罪悪感→さらに努力という悪循環に陥りやすいのです。

■ SNS時代の新型共感疲労──ニュース・SNSで心が疲れる理由

共感疲労は、今や医療や福祉の現場だけでなく、SNSユーザー全般にも広がっています。

これは心理学的に“二次的トラウマ”(vicarious trauma)と呼ばれる現象に近いものです。

SNSやニュースで、

- 災害・戦争・いじめ・ペット虐待などの投稿を何度も目にする

- 「かわいそう」「何とかしてあげたい」と感情的に引きずられる

- 自分に何もできない無力感を抱く

こうした体験を繰り返すと、現実には直接関わっていなくても脳が“共感ストレス”を受けるのです。

特にHSP気質の人や感受性の高い人ほど、情報の受けすぎで心が疲弊しやすくなります。

💡 まとめポイント

- 共感疲労は「心理」「環境」「性格」の3要因が重なると発生しやすい

- 優しい人・責任感が強い人・HSPなどがリスク群

- SNSやニュースの過剰接触も“現代型共感疲労”を引き起こす

心理学で見る共感疲労──Figleyモデルと三因子モデルで理解する

ここまで見てきたように、共感疲労は「優しすぎる人の心の疲れ」として説明されることが多いですが、

心理学ではより体系的に分析されています。

特に有名なのが、チャールズ・フィグリー(Charles Figley)の理論モデルと、

援助職者の心理状態を測定するProQOL(プロクオル)三因子モデルです。

この章では、それぞれをわかりやすく整理していきます。

Figleyの「二次的トラウマ+燃え尽き」モデルとは

アメリカの心理学者チャールズ・フィグリーは、共感疲労の概念を体系化しました。

彼は、共感疲労を「他人のトラウマを共感的に体験することで起きる二次的ストレス反応」と定義しています。

つまり、人の苦しみを理解しようとするほど、

援助者の心にも“トラウマの余波”が波及するという考え方です。

ProQOL(共感満足・燃え尽き・二次的トラウマ)の三因子モデル

その後の研究では、援助職者の心理状態を包括的に測る指標として

ProQOL(Professional Quality of Life Scale)が提唱されました。

この尺度は、共感に関わる心理を3つの因子に分けて測定します。

| 因子名 | 内容 | 共感疲労との関係 |

|---|---|---|

| 共感満足(Compassion Satisfaction) | 「人の役に立てている」「支援に意味がある」と感じる満足感 | 高いと共感疲労を防ぐ |

| 燃え尽き(Burnout) | ストレスや業務負担からくる情緒的枯渇 | 高いと共感疲労が進行 |

| 二次的トラウマ(STS) | 他人の苦痛を間接的に体験し、心が傷つく状態 | 高いと共感疲労を誘発 |

このモデルの重要な点は、「共感疲労=悪」ではなく、バランスの問題として捉えることです。

つまり、共感満足を高め、燃え尽きや二次的トラウマを下げることが、

共感疲労の回復・予防につながります。

共感満足を高めることで共感疲労を防ぐ仕組み

多くの研究で、「共感満足(CS)」が高い人ほど、共感疲労が少ないことが確認されています。

共感満足とは、

「人を支えることで自分も充実感を得る感覚」

のことです。

たとえば──

- 患者さんやクライアントの笑顔を見ると自分も嬉しい

- 困っている人の役に立てたことで“生きがい”を感じる

- チームや仲間と支え合うことで前向きになれる

こうしたポジティブな感情の循環が、共感疲労を打ち消す力になります。

つまり、“共感の負担”を、“共感の満足”が中和してくれるということです。

💡 まとめポイント

- Figleyモデル:共感疲労=二次的トラウマ

- ProQOLモデル:共感満足・燃え尽き・二次的トラウマの三因子で理解する

共感疲労のサインと症状チェック──あなたの「優しさ疲れ度」は?

共感疲労は、気づかないうちにじわじわと進行していく「心のエネルギー低下」です。

多くの人が「ただの疲れ」や「性格の問題」と思い込み、見過ごしてしまいます。

しかし、早めに気づけば、心が完全にすり減る前に立て直すことができます。

ここでは、共感疲労のサインを分かりやすく整理していきましょう。

よくあるサイン:無気力・感情麻痺・イライラ・無関心

共感疲労の特徴は、「感情が動かなくなること」です。

かつては人の気持ちに寄り添えたのに、今は次のような状態が増えていませんか?

- 以前よりもやる気が出ない/人に会うのが億劫

- 感情が鈍くなり、何をしても楽しく感じない

- 悲しみや苦しみの話を聞くと、イライラや拒絶反応が出る

- 逆に、何も感じない自分に罪悪感を覚える

これは脳が「これ以上感じたら壊れてしまう」と判断して、

感情を一時的に“シャットダウン”している防衛反応です。

つまり、心のブレーキが作動している状態なのです。

「優しさが義務化」しているときの危険信号

共感疲労は、“いい人ほど”気づきにくいという特徴があります。

なぜなら、「優しくすることが正しい」という信念が、

いつの間にか「優しくしなければならない」という義務に変わってしまうからです。

次のような思考が出てきたら要注意です:

- 「私が我慢しないと、相手が困る」

- 「疲れているけど、頼まれたら断れない」

- 「助けたい気持ちより、助けなきゃという焦りが強い」

これらは、優しさが“自動化”してしまった状態です。

感情が伴わない“義務的な共感”が続くと、心はすぐに摩耗してしまいます。

本来の優しさとは、自分の余裕の範囲で相手に向き合うこと。

「優しさを続けるために、時々止まる」ことも、立派な思いやりなのです。

💡 まとめポイント

- 共感疲労は「感情が動かなくなる」ことで気づくのが典型

- 「優しさが義務化」したら、心がSOSを出しているサイン

共感疲労の対処法と予防策──「自分を守りながら人に優しくする」方法

共感疲労は「感じないようにする」ことでは解決しません。

大切なのは、自分の心を守りながら、健全に共感を続ける力を育てることです。

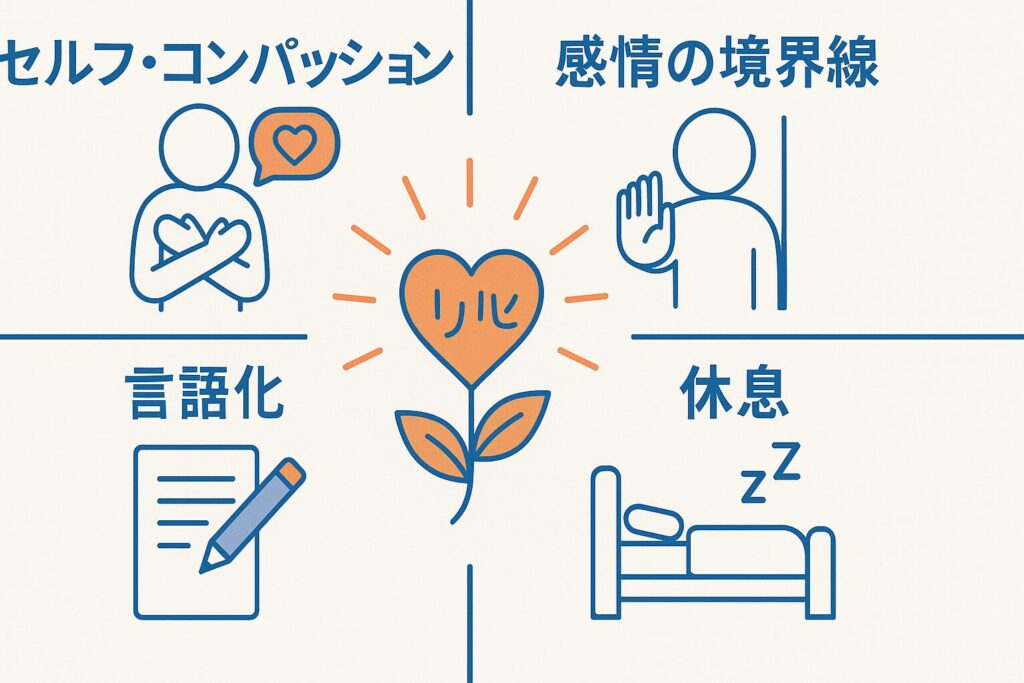

ここでは、心理学的にも効果があるとされる4つの対処法と予防策を紹介します。

セルフ・コンパッション(自己思いやり)を育てる

共感疲労を防ぐ第一歩は、他人と同じように自分にも優しくすることです。

心理学者クリスティン・ネフが提唱したセルフ・コンパッション(Self-Compassion)は、

「自分への思いやり」を意味します。

ポイントは3つ:

- 自分への優しさ(Self-kindness)

失敗しても「ダメだ」と責めず、「誰にでもあること」と受け入れる。 - 共通の人間性(Common humanity)

「自分だけが苦しいのではない」と理解する。 - マインドフルネス(Mindfulness)

感情を否定せず、そのまま観察する。

この考えを日常に取り入れるだけで、

「他人を支える力」と「自分を回復させる力」の両方が強まります。

感情の境界線を引く練習(心理的ディスタンス)

共感疲労は、「相手の感情と自分の感情の境界」があいまいになることで起こります。

そのため、心理的な距離(ディスタンス)を取る練習が大切です。

たとえば:

- 相手の話を聞くとき、「共感」ではなく「理解」にフォーカスする

- 「私はあなたの感情を理解するけど、同じ苦しみを背負うわけではない」と心の中で線を引く

- 1日の終わりに「これは相手の問題」「これは自分の感情」と切り分けて整理する

これは冷たくなることではなく、共感を長く続けるための“知的な優しさ”です。

心理カウンセリングの世界でも、「過共感」より「共感的理解」が推奨されています。

感情をため込まない「言語化」と「デブリーフィング」

共感疲労は、感情を抱え込みすぎることで悪化します。

そのため、日々の中で感情を外に出す習慣を作りましょう。

おすすめの方法は2つです:

- 言語化(日記・独り言・メモ)

感情を言葉にすると、脳の「扁桃体」の興奮が下がり、冷静さが戻ります。

「疲れた」「悲しい」「つらい」と正直に書き出すだけで十分です。 - デブリーフィング(振り返り共有)

職場やチームで「今日感じたこと」を共有し、互いに言語化する。

支援職ではこの“感情の掃除”を定期的に行うことで、バーンアウト防止になります。

感情を言葉に変えることは、心のデトックスです。

感じすぎて疲れたときこそ、言葉にして外へ出してあげましょう。

休息・趣味・自然との時間で“感情をリセット”する

共感疲労は「感じる力の使いすぎ」なので、回復には“何も感じない時間”が必要です。

つまり、心の筋肉を休めることが大切です。

おすすめの回復習慣:

- 自然の中で過ごす(森林浴・散歩・海辺の風など)

- 音楽・絵・読書など“受け身で癒される活動”

- スマホ・SNSから距離を置く「デジタルデトックス」

- 睡眠・入浴・呼吸法で自律神経を整える

人の痛みを感じる能力を長く保つためには、「感じない時間」も同じくらい大切。

これは怠けではなく、次に人を支えるための準備時間です。

💡 まとめポイント

- 共感疲労の回復には「感じる→整える→休む」の循環が必要

- セルフ・コンパッションで「他人にも自分にも優しく」

- 感情をためず、言葉と休息で“心のリセット”を意識する

支援者・看護師・HSPに多い共感疲労──仕事で心をすり減らさない工夫

共感疲労は、特定の職業や性格タイプに強く表れます。

特に、「人を支える」「人の感情に寄り添う」職種や、感受性が高い人(HSP)は要注意です。

ここでは、それぞれの立場に応じた共感疲労を防ぐ工夫と考え方を紹介します。

看護師・介護職:チーム内ピアサポートの重要性

看護師や介護士は、患者や利用者の痛み・死・悲しみを日常的に目の当たりにします。

そのため、共感疲労のリスクが最も高い職種の一つです。

特に、

- 常に「人の命」を背負う緊張感

- 感謝よりも「クレーム」や「理不尽」にさらされること

- 仕事が終わっても心が切り替えられない

といった環境は、心のエネルギーを消耗させます。

そこで鍵になるのが、ピアサポート(仲間同士の支え合い)です。

▷ 効果的なピアサポートの方法

- 勤務後に「気持ちを話せる5分」をチームで確保する

- 「愚痴」ではなく「感じたこと」を言葉にする

- 「みんなも同じように感じている」と共有することで孤立を防ぐ

職場に「共感を共有できる文化」があるだけで、共感疲労の進行は大きく防げます。

カウンセラー・教師:スーパービジョンと感情セルフモニタリング

カウンセラー、心理士、教師など「人の成長や問題に深く関わる」職種では、

相手の感情を受け止めすぎてしまう危険があります。

特に経験が浅い時期ほど、「共感しすぎて疲れる」傾向が強いです。

その対策として有効なのが、スーパービジョン(専門的助言)とセルフモニタリング(自己観察)です。

▷ スーパービジョンとは

他の専門家や上司、メンターと一緒に、自分の対応を振り返る時間のことです。

自分では気づきにくい感情の偏りやストレスのたまり方を見つめ直し、冷静さを取り戻すための機会です。

「自分の支援スタイル」を俯瞰することで、共感疲労を未然に防げます。

▷ セルフモニタリングの習慣

- 1日の終わりに「今日の気持ちを3行で書く」

- 「疲れた」「怒った」「悲しい」を無理に否定しない

- 「感情が動いたポイント」を客観的に分析する

自分の感情の“揺れ”を記録しておくことで、早めに心のSOSに気づけるようになります。

HSP・共感体質の人:情報・感情を「受けすぎない」環境づくり

HSP(Highly Sensitive Person)や、共感力の高い人は、

職業に関係なく共感疲労を起こしやすいタイプです。

それは、「外からの刺激を強く感じやすい脳の特性」が関係しています。

▷ HSPが疲れやすい理由

- 周囲の感情を“空気”で察してしまう

- ニュース・SNSのネガティブ情報でも心が反応する

- 他人の問題を自分の責任のように感じてしまう

こうした特徴を自覚したうえで、環境を整えることが最大の対策です。

▷ 受けすぎを防ぐ工夫

- SNSの閲覧時間・ニュース視聴時間を決める

- 1人になれる静かな空間を1日の中に確保する

- 「頼まれごと」にすぐ答えず、「少し考える時間」を設ける

- 相手の感情に共感しつつ、「自分はどう感じたか」も意識する

HSPにとっての共感疲労対策とは、

“感情のフィルター”を意識的に使う練習でもあります。

💡 まとめポイント

- 支援職の共感疲労は「職場の文化」で防げる

- カウンセラー・教師は「振り返り(スーパービジョン)」や「セルフモニタリング(自己観察」)やが予防の鍵

- HSPは「刺激を減らす環境づくり」が最も効果的

まとめ|共感疲労を理解すれば、「優しさ」を長く続けられる

共感疲労は、「優しい人ほど疲れやすい」現象です。

しかし、それは「優しさが間違っている」という意味ではありません。

むしろ、優しさを持続させるために必要な“メンテナンス”が欠けているだけなのです。

最後に、この記事の要点をまとめながら、心を守りつつ優しさを続けるためのヒントをお伝えします。

共感は“減らす”ものではなく“整える”もの

共感疲労を防ぐ最大のコツは、「共感をやめる」ことではなく、「共感を整える」ことです。

共感を完全に遮断すると、冷たい人のように感じてしまいがちですが、

大切なのは「どの距離で共感するか」を選べるようになることです。

たとえば──

- 相手の苦しみを理解することと、同じように苦しむことは違う

- 相手に寄り添いながらも、自分の限界を尊重する

- 苦しくなったら、感情的共感(feeling)よりも、認知的共感(understanding)を意識する

このように共感を「知的に調整」することで、優しさを長く保つことができるのです。

まずは「自分を労わること」から優しさを取り戻す

多くの人は、他人を気遣うことに慣れていても、自分を気遣うことが苦手です。

しかし、自分を犠牲にした優しさは、いずれ壊れてしまう。

だからこそ、共感疲労の回復には「自分への思いやり」が欠かせません。

▷ 自分を労わるための小さな習慣

- 疲れたら「今日は頑張った」と声をかける

- 無理な依頼には「今は難しい」と伝える練習をする

- 1日10分、自分のためだけの時間(静かなコーヒータイムなど)を作る

こうした小さな「自分ケア」を積み重ねることが、

他人に優しくするための“心の土台”になります。

支える人が幸せであることが、最良の支援になる

心理学の観点からも、支援者自身の幸福度が高いほど、支援の質が上がることが分かっています。

つまり、「自分を大切にすること」は、結果的に他人をよりよく支えることにつながるのです。

「優しさ」は、使い切るものではなく、循環させるもの。

あなたの中にある思いやりを長く保つためにも、

今日から少しずつ、「自分にも共感する」習慣を取り入れてみてください。

💡 この記事のまとめ

- 共感疲労は「他人を思いやる力」が強い人ほど起こりやすい

- 原因は心理・環境・性格の3要素(自己犠牲・ストレス環境・完璧主義)

- FigleyモデルやProQOLで理論的に理解できる

- 対処法は「セルフ・コンパッション」「感情の境界」「言語化」「休息」

- 共感を減らすのではなく、整えて保つことが回復の鍵