「孤独感をすごく感じやすい」

「人といても、なぜか孤独を感じる」

この記事では孤独を感じるメカニズムを解説。

- 人といても孤独になる理由(ギャップモデル・SNSの影響)

- 孤独を「痛み」から「意味」に変える心理学的視点

- 今日からできる5つの実践法(セルフ・コンパッションやマインドフルネスなど)

をやさしく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

孤独とは何か?|心理学が定義する「孤独感」の正体

「孤独」と「ひとりでいること」は心理学的には、別の現象です。

孤独とは“人との関係が自分の望む形で満たされていない”と感じたときに生じる主観的な感情を指します。

孤独と「ひとりでいること」は違う

たとえば、カフェで一人で読書をしていても、心が穏やかで満たされているなら、それは孤独ではなく「ひとりの充実」です。

反対に、パーティーで多くの人に囲まれていても「自分だけ浮いている」「理解されていない」と感じたら、強い孤独感が生まれます。

心理学ではこの違いを、次のように整理します。

| 状態 | 外的な状況 | 心の状態 | 例 |

|---|---|---|---|

| ひとりでいる | 他人と物理的に離れている | 穏やか・自由・安心 | 一人旅、趣味の時間など |

| 孤独を感じる | 他人がいても関係が希薄に感じる | 寂しさ・疎外感・無力感 | SNSでの比較、職場での孤立など |

心理学でいう「社会的孤独」と「存在的孤独」

心理学では孤独を大きく2種類に分けて考えます。

- 社会的孤独(social loneliness)

人との交流・所属・つながりが欠けている状態。

例:転職や引っ越しで友人が減り、「話し相手がいない」と感じるとき。 - 存在的孤独(existential loneliness)

これは「人は最終的に、自分の人生を自分で引き受けるしかない」という

根源的な孤立の感覚を指します。

多くの人が日常的に感じる孤独は前者ですが、深く考える人や人生の節目に立つ人ほど、後者の存在的孤独を意識することがあります。

たとえば、どんなに理解してくれる人がいても、

最終的な決断や感情の重みは自分が引き受けるしかありません。

この“逃れられないひとり”の感覚こそが存在的孤独です。

一見つらく感じるこの感覚は、

「自分の価値観」を見つめ直すためのきっかけにもなります。

孤独を感じやすい人の共通点とは

孤独を感じやすい人には、心理的な傾向が見られます。

代表的な特徴は以下のとおりです。

- 孤独への耐性が低い:ひとりの時間が長くなると、すぐに不安や虚しさを感じやすい。

- つながりを求めるエネルギーが強い:常に誰かと関わっていたいという社交的な側面もある。

- 人と過ごす時間が長かった:幼少期から家族や友人に囲まれ、常に誰かと一緒にいることが当たり前だった。

- 承認欲求が強い:人に必要とされたい、好かれたいという気持ちが強い。

- 愛情体験に影響を受けやすい:過去の“見捨てられ体験”や依存的な関係が寂しさの根底にあることが多い。

- 関係維持への不安が強い:「連絡がない」「反応が薄い」などの小さな変化で不安になりやすい。

なぜ人は孤独を苦痛と感じるのか|脳と進化のメカニズム

私たちはなぜ、孤独を「痛み」や「不安」として感じるのでしょうか。

心理学と神経科学の研究では、「孤独=生存への警告信号」として働きやすいと言われています。

進化的孤独理論とは?孤独は“生存の警告信号”

アメリカの心理学者ジョン・カシオッポ(John Cacioppo)が提唱した進化的孤独理論(Evolutionary Theory of Loneliness)によると、

人間は太古の時代から「他者と協力して生きる」ことで生存率を高めてきました。

そのため、集団から切り離されること=命の危険だったのです。

この“危険”を察知させるために、脳は「孤独=痛み」として感じるよう進化した、というのがこの理論の考え方です。

ただし、これはあくまで説明モデル(仮説)です。

文化や性格によって、孤独の感じ方は大きく異なります。

脳が「つながりの欠如」を痛みとして認識する仕組み

神経科学の研究では、人は拒絶されたとき脳の「前帯状皮質」や「扁桃体」が活発に反応することが分かっています。

これらはもともと「身体の痛み」や「危険の察知」に関わる部位。

つまり、脳は社会的な断絶も“ケガ”と同じように扱っているのです。

具体的には、以下のような反応が起こります。

- 扁桃体:他人の表情や反応に敏感になり、「自分は嫌われているのでは?」と過敏になる

- 前帯状皮質:孤立感や拒絶感を“痛み”として処理する

- ストレスホルモン(コルチゾール)が増加し、不安・不眠・集中力低下などを引き起こす

このように、拒絶は脳と体全体が反応している状態なのです。

この説明は、社会的評価理論と社会的痛みモデルの融合的な見方です。

- 拒絶・排除の痛み:前帯状皮質(ACC)が活性化し、「身体的痛み」と同様の反応を起こす。

- 評価されない不安:扁桃体や内側前頭前野が関与し、社会的脅威や恥の感覚を引き起こす。

- 孤独:これらの“評価不安・拒絶予期”が持続し、自分が社会から切り離されたように感じる状態。

つまり、孤独とは「誰かに拒まれているような感覚」が内面化された持続的な痛みなのです。

孤独を感じない人もいる?──理論の限界と個人差

ここで大切なのは、孤独=必ず苦痛とは限らないという点です。

たとえば、一人での時間を創造や思索の場として楽しめる人もいます。

このような人は、他者とのつながりが一時的に少なくても「自分の中の満足感」で孤独感を和らげています。

つまり、孤独を痛みとして感じるかどうかは、

- その人が孤独をどう“意味づけるか”

- どんな価値観を持っているか

によって変わるのです。

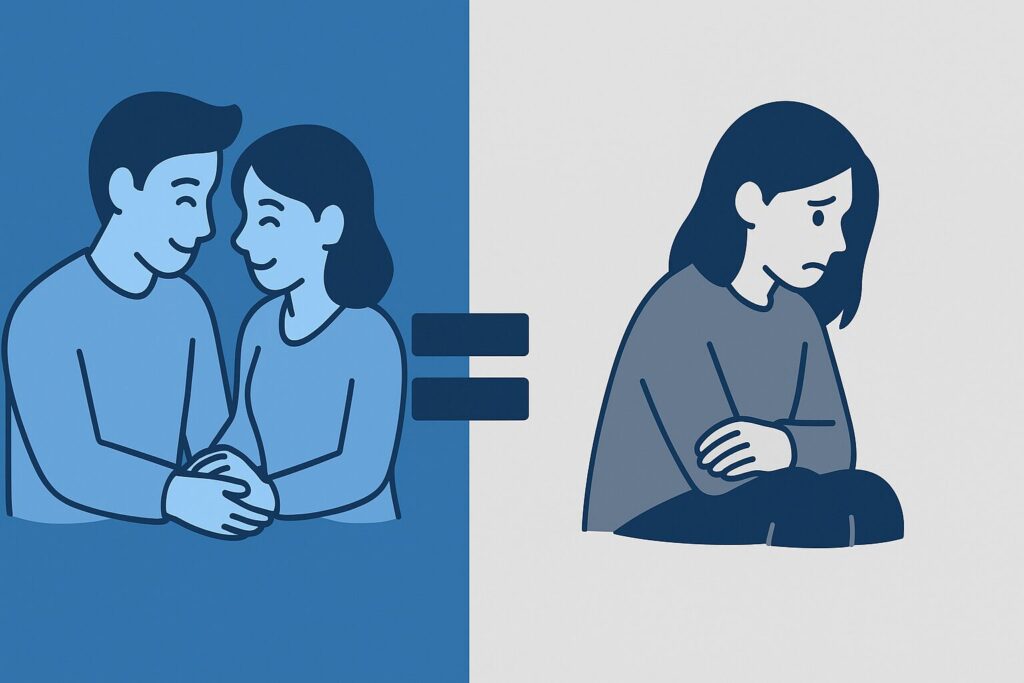

人といても孤独を感じる理由|認知のズレが生む“見えない孤独”

「友達はいるのに、なぜか満たされない」

「家族や恋人と一緒にいるのに、孤独を感じる」

――このような感覚を抱く人は少なくありません。

実はこの“見えない孤独”の背景には、認知のズレ(=心のとらえ方の違い)があります。

心理学では、これを説明するための複数のモデルが存在します。

ギャップモデル(望む関係と現実の差)とは

心理学者パールマンとペプラウが提唱した「ギャップモデル(Discrepancy Model)」では、

孤独は「自分が望む人間関係の理想」と「実際の人間関係の現実」の間に生まれる“差”から生じるとされます。

たとえば、

- 「もっと深く話せる関係がほしい」

- 「もっと頼ってほしい」

- 「理解してもらいたい」

こうした内面的な期待が満たされないと、

たとえ周囲に人がいても「自分は孤独だ」と感じやすくなります。

孤独を減らすには、

- 自分がどんな関係を望んでいるか(理想)を明確にする

- 理想と現実のギャップを正確に見つめ直す

ことが大切です。

理想を調整する

- 「一人でも楽しく生きられる」

- 「社会的に孤独でも経済状態に問題がなければ生命の危機ではない:

- 「分かり合えなくても、尊重し合えれば十分」

こうした期待値の再設定によって、

“満たされないギャップ”を小さくできます。

心理療法では「認知的再評価」や「受容的アプローチ」とも呼ばれます。

現実を理想に近づける

- 新しいコミュニティや趣味の場に参加する

- 自分から会話や連絡を増やす

- 信頼できる相手に気持ちを言葉で伝える

これは、行動的なアプローチです。

SNS時代の“量より質”のつながり問題

現代社会では、SNSによって誰とでもつながれる一方で、

“つながりの質”が希薄になりやすいという新しい孤独が広がっています。

「いいね」や「フォロワー数」が多くても、

本音で語れる相手がいなければ、心理的には“社会的孤独”を感じやすい。

さらに、SNS上では他人の成功や楽しそうな投稿が目に入りやすいため、

自分の生活と比較して劣等感や孤立感を強めてしまうこともあります。

愛着スタイルと孤独感の関係

人が「どれくらい孤独を感じやすいか」は、幼少期からの愛着スタイル(Attachment Style)の影響があると言われています。

ただし、これはあくまでもそういう傾向があるという話です。

愛着とは、他者との関係の中で「自分は愛される存在か」「人を信頼しても大丈夫か」という感覚のことです。

このパターンが大人になっても人間関係の“心理的距離感”に影響します。

■ 安定型(Secure Attachment)

- 自分も他人も肯定的に捉えられるタイプ。

- 親密な関係を築くことに抵抗が少なく、孤独を感じにくい。

- 孤独を感じても、自分を責めずに「一時的な状態」と受け止めやすい。

■ 不安型(Anxious / Ambivalent)

- 「愛されているか不安」「見捨てられるのが怖い」と感じやすい。

- 相手との関係が少しでも不安定になると、強い孤独を感じやすい。

- SNSや返信の有無に過敏に反応する傾向も見られる。

■ 回避型(Avoidant)

- 「人に頼るのは弱さ」「自分一人で十分」と考えがち。

- 表面的には孤独を感じないように見えるが、深層では“つながりへの渇き”を抱えている場合がある。

- 感情的な距離をとり、結果的に孤独を長期化させやすい。

🌱 対処のヒント

愛着スタイルは一生固定ではありません。

- 安定した人間関係を重ねる

- 自分の感情を客観的に理解する(セルフ・コンパッション)

- 信頼できる他者との体験を積む

これらの経験を通じて、徐々に“安全なつながり方”を学び直すことができます。

孤独感と自己効力感の関係|「できる感覚」が心のつながりを左右する

孤独を感じるかどうかには、「自分には人と関われる」「支え合える」と信じられる力=自己効力感(self-efficacy)も影響すると言われています。

ただし、これもそういう傾向があるという話です。

自己効力感とは、心理学者アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)が提唱した概念で、

「自分の行動が望む結果につながる」と信じる感覚のことです。

自己効力感が高い人は「孤独に強い」

研究によると、自己効力感が高い人ほど、孤独を感じにくい傾向があります。

理由はシンプルで、彼らは次のような“行動的レジリエンス”を持っているためです。

- つながりが減っても「自分から話しかければいい」と思える

- 困った時に「助けを求める勇気」が出せる

- 一人の時間を「充電の機会」として前向きに捉えられる

つまり、孤独な状況に直面しても、自分で環境を変えられるという信念が、不安や無力感を和らげてくれるのです。

自己効力感が低いと「孤独のスパイラル」に陥りやすい

逆に、「どうせ自分なんて」「誰にも必要とされていない」と感じやすい人は、

行動を起こす前に諦めてしまう傾向があります。

行動が減る → 関係が減る → さらに孤独を感じる → 自己効力感が下がる

という負のループが生じやすくなるのです。

この悪循環は、心理学的には「学習性無力感」や「社会的自己効力感の低下」としても説明されます。

孤独をやわらげる自己効力感の育て方

自己効力感は、経験を通じて高められる“心理的スキル”です。

特に以下のような方法が効果的とされています。

- 小さな成功体験を積む

→「少し話せた」「返信がもらえた」といった小さな出来事でもOK。 - 他者からの励ましを受け取る

→ 信頼できる人の言葉が“社会的モデリング”として作用し、自信を強める。 - 一人の時間を“自分を整える時間”にする

→ 孤独を「行動の準備期間」と捉えることで、能動的な姿勢に変えられる。

孤独感と内向的・外交的の関係|性格によって“孤独の感じ方”は違う

孤独を感じる度合いは、性格特性のひとつである「内向性(introversion)」と「外向性(extraversion)」の関係も研究で示されています。

ただし、どちらが「良い」「悪い」という話ではなく、孤独の感じ方と対処法が違うという点が重要です。

一般的には、内向的な人は、一人の時間で心を落ち着かせてエネルギーを回復するタイプです。

一方、外交的な人は、人と関わることで活力を得るタイプです。

そのため、「内向的な人のほうが孤独に強い」と言われることもありますが、

大切なのは、自分にとって心が落ち着く“孤独との向き合い方”を知っているかどうかです。

内向的な人が孤独を感じるケース

内向的な人は、静かな環境や一人の時間を好みますが、

それが長く続くと「自分を理解してくれる人がいない」と感じやすくなる傾向があります。

心理学的には、「刺激の閾値が低い」=人との関わりで疲れやすいため、

人との距離を取ることで安心を得ようとするのが特徴です。

しかし、その「距離を取る」行動が続くと、社会的接触が減り、孤独を感じやすくなることがあります。

外交的な人が孤独を感じるケース

意外にも、外交的な人ほど孤独を感じやすいケースもあります。

外向的な人は多くの人と交流しますが、

その分だけ「理解されていない」「表面的なつながりしかない」と感じることが増えるからです。

また、社会的評価や他者からの反応に敏感なため、

人間関係のトラブルや拒絶があると孤独感が強くなりやすいという研究もあります。

重要なのは「孤独とのつき合い方」

研究によると、

内向性・外向性と孤独感には関係はあるものの、「孤独にどう向き合うか」のほうが長期的な幸福に影響します。

孤独感をやわらげる実践法|心理学的アプローチ5選

ここまでで、「孤独は脳の反応であり、成長のきっかけにもなる」ということを解説しました。

とはいえ、現実の孤独感はやはりつらいこともあるでしょう。

そこでここでは、心理学的に効果が確認されている孤独感をやわらげる5つの実践法を紹介します。

どれも特別な技術ではなく、日常の中で“自分の心に手を差し伸べる”ための方法です。

① 感情を認める(セルフ・コンパッション)

まず大切なのは、「孤独を感じる自分を否定しないこと」です。

心理学ではこれをセルフ・コンパッション(self-compassion)と呼びます。

実践ステップ

- 孤独を感じたときに、「今、自分は寂しさを感じている」と声に出す

- その感情を否定せず、ただ観察する

- 「この感情を持つのは自然なこと」と受け入れる

② 認知を書き換える(ギャップの可視化)

前章で触れたギャップモデルを応用します。

孤独の多くは「理想と現実の差」から生まれます。

そのため、まずは“自分が望んでいる関係の形”を明確にすることが重要です。

ノートに書き出してみましょう。

- 理想:どんな関係を望んでいるか?(例:本音を話せる友人がほしい)

- 現実:今はどんな関係があるか?(例:挨拶程度の知人ばかり)

この差を見える化すると、漠然とした不安が“具体的な課題”に変わります。

ギャップを埋めるには、

- 理想を調整する

- 現実を理想に近づける

この2つがあります。

③ 注意を今に戻す(マインドフルネス)

孤独を感じるとき、人の意識は「過去(誰も理解してくれなかった)」や「未来(このまま一人かも)」に飛びがちです。

この時間的思考の偏りが、孤独の痛みを増幅させます。

そのとき役立つのがマインドフルネス(Mindfulness)。

「いま、ここ」に意識を戻し、感情を評価せずに観察するトレーニングです。

簡単な実践法:呼吸マインドフルネス

- 目を閉じて、3回深呼吸

- 息を吸うとき「吸っている」と心の中で言う

- 息を吐くとき「吐いている」と言い、呼吸のリズムに集中

- 思考が逸れても、「今、考えた」と気づいて戻すだけ

たった1分でも、「不安のループ」から一歩離れることができます。

④ 小さなつながりを増やす(社会的ニーズの充足)

心理学者ロバート・ワイスによると、

人が孤独を感じないためには、次の6つの“社会的満足”が必要だと提唱しました。

| 社会的ニーズ | 内容 |

|---|---|

| 愛着 | 安心できる関係(家族・パートナー) |

| 社会的統合 | 仲間としての一体感 |

| 自己価値の再確認 | 認めてもらえる関係 |

| 同盟関係 | 助け合える相互的な関係 |

| 養育機会 | 誰かを助ける・支える関係 |

| 相談の機会 | 助言や方向性を示してくれる存在 |

孤独を感じる現実を理想の状態に近づけたい場合、

参考までに、このうちどれが不足しているかを点検してみるといいかもしれません。

⑤ 一人の時間を“意味のある孤独”に変える

最後に大切なのは、「一人でいる時間=悪」ではないという視点です。

心理学的に、一人の時間には次のようなメリットがあります。

- 感情整理:ストレスをリセットできる

- 内省力が高まる:自分の本音や価値観を整理できる

- 創造性が刺激される:他人の目を気にせず自由に考えられる。

- 精神的な自立が育つ:他人に依存せず、自分の感情を受け止められる

- 深い作業:孤独と遮断された環境による集中と没頭(deep work)

孤独を「孤立」ではなく「静かな再生の時間」として活かすと、

脳のストレス反応も落ち着き、前向きなエネルギーを回復しやすくなります。

まとめ|孤独を理解し、心を整えるための心理学的ヒント

以下に、この記事で紹介した重要なポイントをまとめました。

- 孤独は「人がいない状態」ではなく、「望むつながりとのギャップ」から生まれる感情。

- 脳は孤独を“社会的痛み”として処理し、前帯状皮質や扁桃体が反応する。

- 孤独は「生存の警告信号」として進化してきたが、現代では過剰に反応する“誤報”のこともある。

- 「人といても孤独を感じる」背景には、理想と現実のズレ(ギャップモデル)が関係している。

- 孤独感は愛着スタイルや自己効力感の影響を受けやすい。

- 内向的や外向的などの性格も孤独感の感じ方に関係しやすい。

- 孤独の意味づけを変えること(認知的再評価)で、痛みは「成長や創造の時間」へと変えられる。

- 心理学的に効果のある実践法:

① 孤独を否定せず受け入れる(セルフ・コンパッション)

② 理想と現実の差を可視化(ギャップの見直し)

③ “今ここ”に戻る(マインドフルネス)

④ つながりの質を見直す(ワイスの6つの社会的満足)

⑤ 一人の時間を「意味ある孤独」に変える

孤独は、自分が「どんなつながりを求めているか」を考えるきっかけになります。

また、孤独を感じる時間を自分が成長する時間に変えることもできます。