「相手の気持ちを勝手に決めつけてしまう」「どうせ失敗するに違いないと不安になる」――こんな風に考えてモヤモヤした経験はありませんか? それは心理学でいう「結論の飛躍」という思考のクセかもしれません。証拠がないのに悪い方向へ決めつけてしまうことで、不安やストレス、人間関係の誤解につながってしまうのです。

この記事では、結論の飛躍の意味や特徴をわかりやすく解説し、日常生活でよく起こる具体例、さらに心理学的な改善法(認知行動療法・ABCDE理論・マインドフルネスなど)をご紹介します。あわせて、今日からできるセルフチェックや小さな工夫もまとめました。

「思い込みに気づいて修正する」ことができれば、心は軽くなるはずです。ぜひ最後まで読んでてくださいね。

結論の飛躍とは?心理学での意味と特徴

私たちは日常生活の中で、事実をしっかり確認せずに「きっとこうに違いない」と決めつけてしまうことがあります。これを心理学では「結論の飛躍」と呼び、認知の歪み(思考のクセ)の一つに分類されます。

たとえば、友達から返信が来ないときに「絶対嫌われたに違いない」と考えたり、試験前に「どうせ失敗する」と思い込んでしまうのが典型です。では、具体的にどんな形で表れるのでしょうか?

結論の飛躍は「認知の歪み」の一種

認知の歪みとは、物事の捉え方が偏ってしまい、現実を正しく見ることができなくなる思考パターンです。結論の飛躍はその代表例で、証拠がないのに否定的な結論を出してしまいます。

- 例:「上司の表情が険しい → 自分が何かミスをしたせいだ」

- 例:「面接で沈黙があった → 不採用が決まったに違いない」

根拠を確かめずに即断してしまうため、不安やストレスが増えるのが特徴です。

他人の気持ちを決めつける「読心術」

結論の飛躍の一つが、読心術と呼ばれる思考パターンです。これは「相手がどう思っているかを、勝手に読み取ったつもりになる」こと。

- 「あの人は私を嫌っているに違いない」

- 「メールの返事が短いのは怒っているからだ」

実際には相手の事情かもしれませんが、ネガティブに解釈してしまうクセが働きます。

悪い未来を決めつける「未来予測」

もう一つのパターンは、未来予測です。これは「まだ起こっていない出来事を、悪い方向に決めつける」思考です。

- 「どうせ失敗するに決まっている」

- 「行っても無駄だ、恥をかくだけだ」

結果的に挑戦を避けたり、不安で行動できなくなったりします。

なぜ人は根拠なしに結論を急いでしまうのか

人間の脳は「危険を素早く察知する」ようにできているため、不確実な状況をネガティブに解釈しやすい傾向があります。これは進化的には身を守るために役立ってきましたが、現代社会では過剰に働くとストレスの原因になります。

つまり、結論の飛躍は「心の安全装置」が過剰に反応している状態とも言えます。

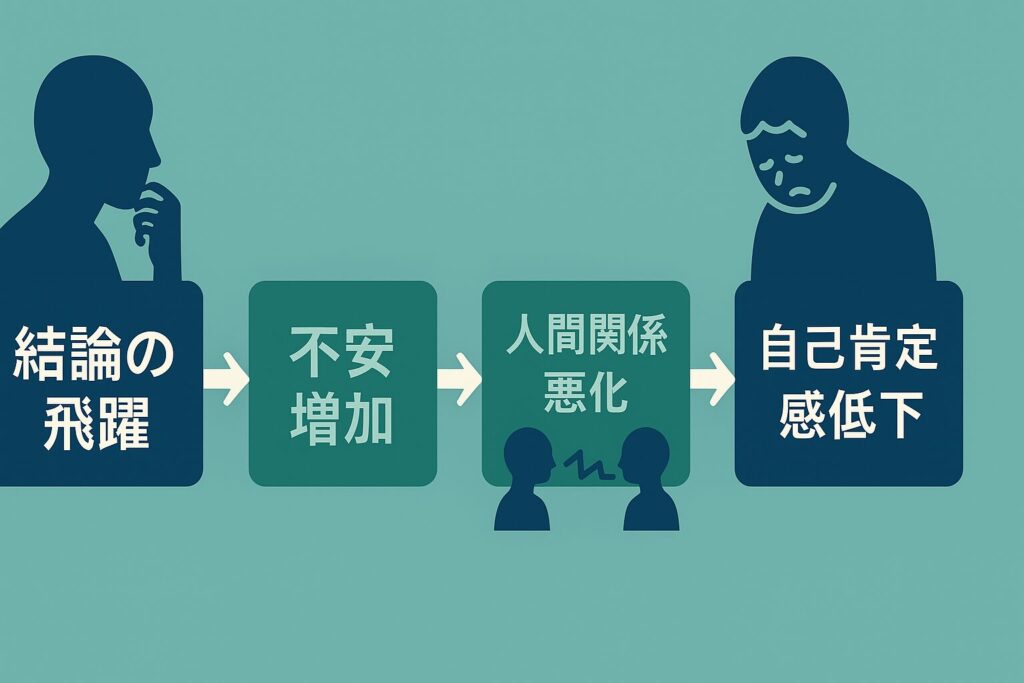

結論の飛躍が引き起こす心理的な影響

結論の飛躍は一見「ちょっとした思い込み」のように見えますが、実際には私たちの心の健康や人間関係に大きな影響を与えます。ここでは主な3つの影響を整理してみましょう。

不安やストレスが強まる仕組み

根拠のない否定的な結論は、心に「まだ起きていない不安」を増幅させます。

- 「きっと失敗する」

- 「嫌われているに違いない」

このような考えは、現実ではなく想像の中で不安を育ててしまうのです。その結果、身体的にも緊張状態が続き、頭痛・肩こり・睡眠の質低下といったストレス症状につながることがあります。

人間関係での誤解や衝突のリスク

結論の飛躍による「読心術」は、相手の意図を勝手に解釈して誤解する原因になります。

- 「返事がそっけない → 嫌われている」

- 「挨拶がなかった → 無視された」

本当は相手が忙しかっただけでも、否定的に受け止めると距離を取ってしまったり、不必要な衝突を招いてしまいます。長期的には信頼関係の悪化につながることも少なくありません。

自己肯定感の低下や挑戦回避につながる理由

未来予測のパターンでは「どうせ失敗する」と思い込むため、挑戦する前から諦めてしまう傾向が強まります。これが続くと成功体験が得られず、自己肯定感(自分を肯定する気持ち)が下がっていきます。

- 新しいことを避ける

- 失敗を極端に恐れる

- 「自分はダメだ」という思い込みが強まる

こうした悪循環が、モチベーション低下や現実逃避の原因になることもあります。

日常生活でよくある結論の飛躍の具体例

結論の飛躍は誰にでも起こりうる思考のクセです。特別な状況だけでなく、日常のちょっとした場面でも顔を出します。ここでは具体的な例を挙げてみましょう。

職場での例:「上司が不機嫌=自分のせいだ」

上司の表情が険しかったときに、すぐに「自分がミスしたからだ」と考えてしまうケースです。

実際には別の案件で忙しい、体調が悪いなど、自分とは無関係の理由であることも多いのに、責任を勝手に背負い込んでしまいます。

恋愛や友人関係での例:「返事が遅い=嫌われた」

LINEやメールの返信が遅いときに「嫌われた」と決めつけてしまうパターン。

しかし、相手がただ忙しいだけ、通知を見逃しただけ、ということも少なくありません。

結論の飛躍は人間関係の不安を増幅し、相手への信頼を揺るがす原因になりやすいのです。

勉強や仕事での例:「失敗するに決まっている」

テストやプレゼン前に「どうせ失敗する」と思い込むのも結論の飛躍の一種です。

根拠がないのに自分を否定してしまうと、準備不足や本番での自信喪失につながり、実際にパフォーマンスが下がる可能性があります。

SNS・ネットでの思い込みパターン

SNSの「いいね」が少ないと「誰も自分に関心がない」と決めつけてしまうこともあります。

また、匿名のコメントに過敏に反応し、「みんなが自分を批判している」と思い込むのも典型的です。

ネット上では相手の真意を確認しにくいため、結論の飛躍が強まりやすい環境といえます。

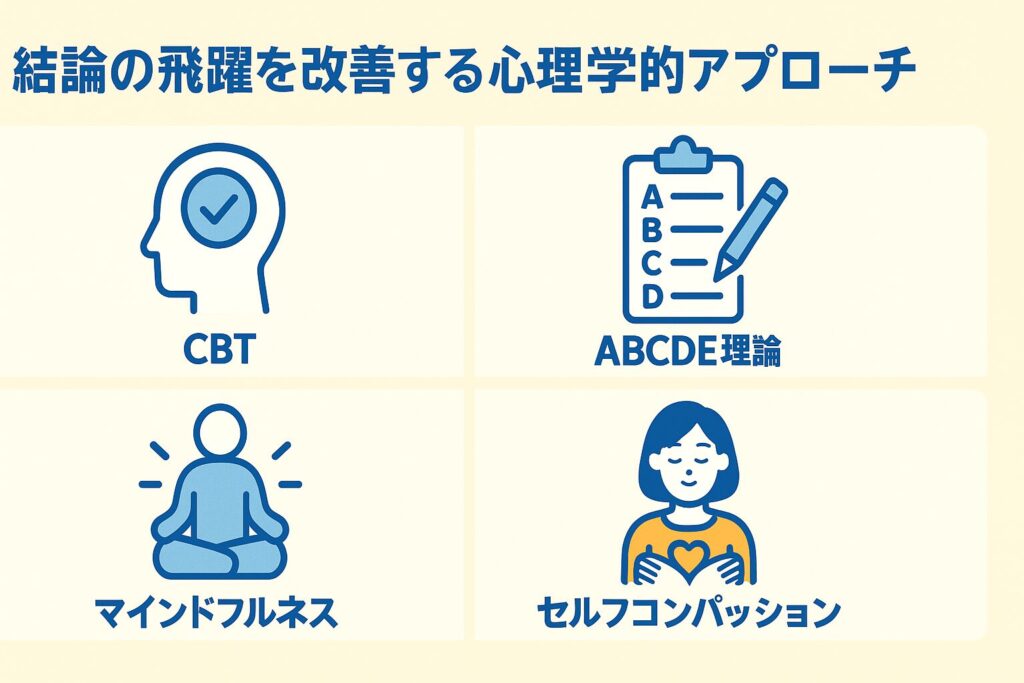

結論の飛躍を改善する心理学的アプローチ

結論の飛躍は「思考のクセ」なので、気づけば改善していくことが可能です。心理学ではさまざまな方法が提案されており、ここでは代表的なアプローチを紹介します。

認知行動療法(CBT)による思考の修正

認知行動療法(CBT:Cognitive Behavioral Therapy)は、不安やストレスの原因となる思考のパターンを見直し、より現実的でバランスの取れた考え方に修正していく方法です。

- ネガティブな考えを「根拠はあるか?」と問い直す

- 別の解釈を考えてみる

- 行動して確かめる

こうしたプロセスを通じて、思い込みに左右されにくい心を育てます。

ABCDE理論で「反論」して考え直す

心理学者アルバート・エリスが提唱したABCDE理論は、結論の飛躍を修正するのに効果的です。

- A(出来事):上司が不機嫌だった

- B(信念):「自分がミスしたせいだ」

- C(結果):落ち込み、不安になる

- D(反論):「本当に自分のせい? 体調が悪いだけかも」

- E(新しい効果):「不安が少し和らぎ、冷静に話しかけられる」

このように、自分の思考に反論を加える習慣が、思い込みの修正につながります。

マインドフルネスで「今ここ」に意識を戻す

結論の飛躍は「過去」や「未来」に意識が偏っているときに起こりやすいものです。

マインドフルネスとは、呼吸や体の感覚に意識を向け、「今この瞬間」に注意を集中させる方法。

未来を勝手に不安にするクセを和らげ、思考に飲み込まれない状態を作ることができます。

セルフコンパッションで自分を責めすぎない

結論の飛躍が強い人は、往々にして自己批判が強いタイプでもあります。

そこで役立つのがセルフコンパッション(自分への思いやり)です。

- 「誰でも失敗することはある」

- 「今の不安な気持ちは自然なことだ」

と自分に声をかけることで、必要以上に自分を責めずに済みます。これにより、否定的な思い込みに巻き込まれにくくなるのです。

結論の飛躍を減らすためにできる日常の工夫

心理学的なアプローチを理解しても、日常生活で実践しなければ効果は定着しません。ここでは、誰でも今日から取り入れられるシンプルな工夫を紹介します。

セルフチェックの質問例(本当に証拠がある?)

結論の飛躍が出てきたときは、自分に問いかける習慣を持つと効果的です。

- 「これは事実? それとも想像?」

- 「他の可能性は考えられない?」

- 「証拠は十分にある?」

このようにチェックすることで、思い込みと現実を区別しやすくなります。

小さな行動で確かめる習慣をつける

頭の中だけで考え続けると、不安は大きくなりがちです。そこで、小さな行動で現実を確かめるのが有効です。

- 上司が不機嫌そう → 実際に話しかけてみる

- 友人から返信が来ない → 電話して確認してみる

行動によって「自分の思い込みが正しいかどうか」を検証できます。

「最悪のシナリオ」と「別の可能性」をセットで考える

結論の飛躍は「最悪の未来」だけを想定しがちです。そこで意識的に複数のシナリオを考えるとバランスが取れます。

- 最悪のケース:プレゼンで緊張して言葉が詰まる

- 他のケース:少し詰まっても相手は気にしない

- ベストケース:意外とうまく説明できる

「一つの未来」ではなく「複数の可能性」を見れば、不安が和らぎます。

信頼できる人に確認して思い込みを修正する

自分の頭の中だけで考えると、思い込みが強化されやすくなります。そんなときは信頼できる人に相談するのが効果的です。

- 「こう思ったんだけど、実際はどうかな?」

- 「私の考えは行き過ぎてない?」

第三者の視点が入ると、自分では気づけない誤解や偏りを修正できます。

まとめ|結論の飛躍を減らせば心が軽くなる

ここまで見てきたように、結論の飛躍は「証拠のない思い込み」から不安やストレスを強めてしまう思考のクセです。読心術や未来予測という形で現れ、私たちの日常や人間関係に影響を与えます。

「思い込みに気づく」ことが第一歩

結論の飛躍を直す最初のステップは、自分の思考に気づくことです。

「これは事実ではなく、自分の頭の中の解釈かもしれない」と意識できるだけで、不安に巻き込まれる度合いが減っていきます。

考え方の癖を修正すれば、不安やストレスが和らぐ

認知行動療法(CBT)やABCDE理論、マインドフルネスなどを使って思考を修正すれば、根拠のない不安に振り回されにくくなります。結果として、ストレスが減り、人間関係も安定しやすくなります。

実生活に心理学的アプローチを取り入れるメリット

セルフチェックや小さな行動確認、信頼できる人への相談といった工夫は、誰でも今日から実践可能です。続けることで、

- 余計な不安が減る

- 人間関係の誤解が減る

- 自分に自信が持てるようになる

といった効果が期待できます。