「やりたいことがあるのに、なぜか動けない」「行動する前から『完璧にできない自分はダメだ』と落ち込んでしまう」――そんな風に感じたことはありませんか?

実はその背景には、できないのに完璧を求めてしまう心理と、自己評価の低さが大きく関係しています。

この記事では、完璧主義の特徴や自己評価とのつながり、さらに「先延ばし癖」や「行動できない悪循環」が生まれる仕組みをわかりやすく解説します。

また、克服するための具体的な考え方(効果主義・小さな成功体験・自己コンパッションなど)や、完璧主義を強みに変える働き方の工夫まで紹介します。

「できないくせに完璧主義」に悩む方が、少しでも行動できる自分に近づけるようなヒントをまとめました。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

できないのに完璧主義になるのはなぜ?心理的な背景

「行動できないのに完璧主義」という状態は、一見すると矛盾しているように思えます。

しかし心理学的に見れば、これは高すぎる理想と低すぎる自己評価が組み合わさった結果なのです。ここでは、その心理的な背景を3つの視点から整理します。

完璧主義の特徴|「高すぎる基準」と「失敗の恐れ」

完璧主義の人は、物事に対して極端に高い基準を設定します。

「100点じゃなければ意味がない」「少しでもミスしたら失敗」という考え方に縛られやすいのです。

- 例:テストで90点を取っても「あと10点足りなかった」と落ち込む

- 仕事で小さな改善をしたのに「まだ完璧じゃない」と自分を否定する

このように、常に「理想と現実のギャップ」に苦しむため、失敗を過剰に恐れて行動できなくなることがあります。

自己評価の低さとの関係|「自分には価値がない」という思い込み

「できないのに完璧主義」と感じる人の多くは、自己評価が低い傾向があります。

「自分は本当はダメな人間だ」という思い込みを抱えているため、完璧を目指さなければ「存在価値を保てない」と考えてしまうのです。

- 「100点を取れない自分は認められない」

- 「中途半端な自分は笑われる」

このような自己否定の気持ちが強いため、挑戦するよりも完璧を目指して動けなくなるという悪循環に陥ります。

他者志向的完璧主義|「人に認められたい」心理が強すぎるケース

完璧主義には「自分に厳しいタイプ」だけでなく、他者志向的完璧主義という形もあります。

これは「他人から認められたい」「評価されたい」という気持ちが強すぎて、自分にも他人にも高い基準を押し付けてしまう状態です。

- 例:「周囲に失敗したと思われたくない」から過剰に努力する

- 「他人も自分と同じくらい完璧であるべき」と感じてしまう

結果的に、自分も苦しいし人間関係もぎくしゃくしてしまうのが特徴です。

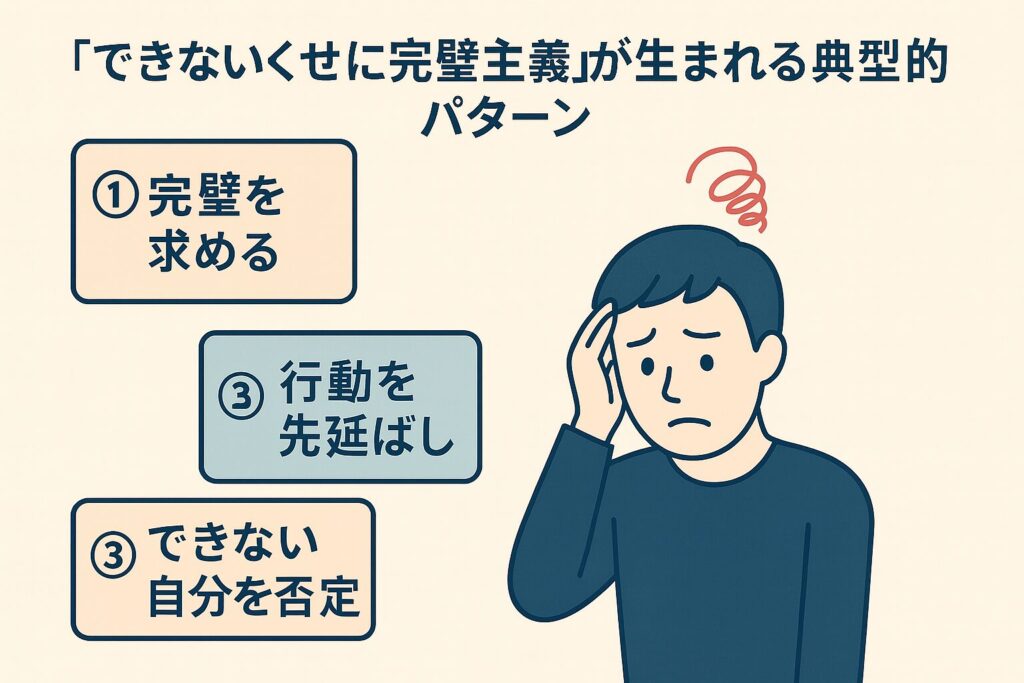

「できないくせに完璧主義」が生まれる典型的なパターン

「できないのに完璧主義」になってしまう人には、いくつかの典型的な行動パターンがあります。

ここでは代表的な3つを取り上げて解説します。

先延ばし癖と完璧主義の悪循環

完璧主義者は「最高の状態で取り組まなければならない」と考えるため、なかなか行動を始められない傾向があります。

「もっと準備してから」「今はベストなタイミングじゃない」と考えて、どんどん先延ばししてしまうのです。

- 宿題を「完璧にやろう」と思って取りかからず、期限ギリギリになる

- 資料を「もっと良くできるはず」と修正を繰り返し、提出できない

こうした行動は、さらに「やっぱり自分はダメだ」と自己評価を下げ、完璧主義を強化してしまいます。

まさに悪循環が生まれるわけです。

怠け癖ではなく「恐れ」からくる行動停止

「できないのに完璧主義」の人は、他人から「怠けている」と思われることもあります。

しかし本当の理由はサボりたいからではなく、失敗が怖いから動けないのです。

- 「失敗して恥をかいたらどうしよう」

- 「やっぱり自分には無理だった」と証明されるのが怖い

このような恐れの感情が強いために、体が固まって行動できなくなるのです。

これは「怠け」ではなく、自己防衛反応だと言えます。

失敗回避が目的になり行動できなくなるメカニズム

本来、行動の目的は「成果を得ること」や「成長すること」です。

ところが完璧主義の人は、次第に「失敗しないこと」自体が目的になってしまいます。

- 成功するための挑戦 → ❌「失敗しないための回避」へ

- 行動する → ❌「行動しないほうが安全」へ

このように目的がすり替わると、当然ながら行動量はゼロに近づき、成果も出ないという状況に陥ります。

その結果、「できないくせに完璧主義」という自己矛盾が強くなってしまうのです。

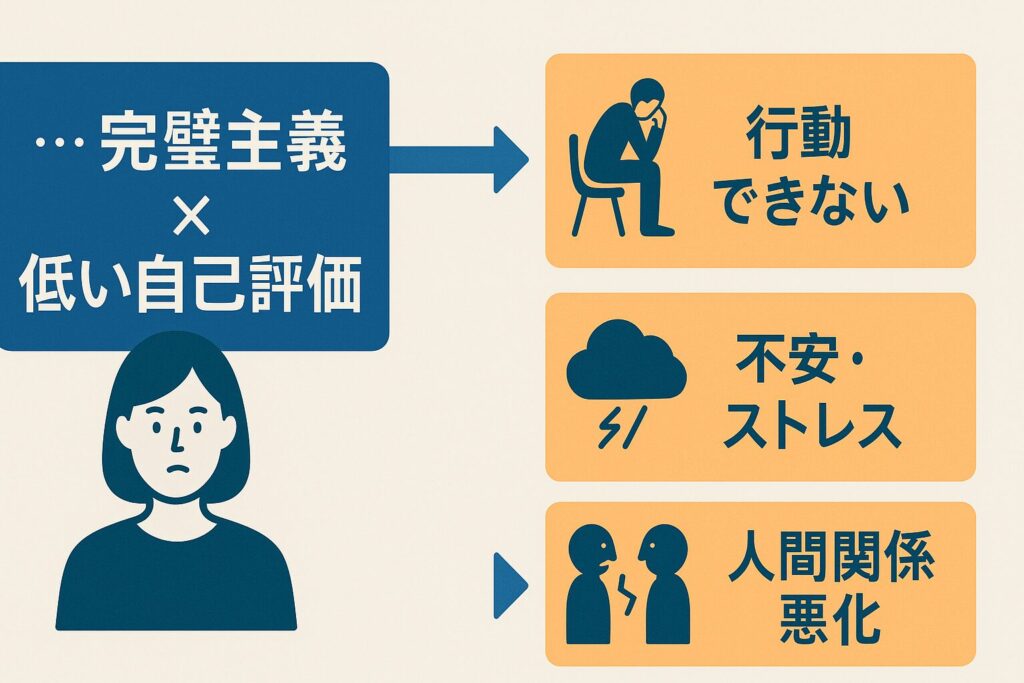

完璧主義と自己評価の低さがもたらすデメリット

完璧主義は「向上心がある」という点では一見ポジティブに思えます。

しかし、自己評価の低さと組み合わさると深刻なデメリットを生み出します。ここでは代表的な影響を3つ解説します。

行動できない・挑戦できない

完璧主義者は「失敗したら意味がない」と考えるため、行動そのものを止めてしまうことがあります。

たとえば:

- 新しい仕事に挑戦する前から「完璧にできない」と諦めてしまう

- 勉強や趣味を始めたいのに「続けられなかったら恥ずかしい」と一歩を踏み出せない

このように、行動のハードルが極端に高くなるため、成長のチャンスを逃してしまいます。

失敗を極端に恐れ、ストレスや不安が増える

完璧主義と自己評価の低さは、常に「失敗=自分の価値を否定されること」という意識につながります。

その結果、ちょっとした出来事でも過剰にストレスや不安を感じてしまうのです。

- 小さなミスを「致命的」と感じて夜眠れなくなる

- 上司や友人の一言に「自分は嫌われた」と思い込む

このように心身に負担をかけ、メンタル不調や燃え尽きにつながるリスクがあります。

人間関係にも影響|他人に厳しくなってしまうリスク

完璧主義は自分に向くだけでなく、他人にも厳しさを求めてしまうことがあります。

「自分も頑張っているのだから、あなたも完璧であるべき」という思いが無意識に出てしまうのです。

- 部下や同僚に過剰な基準を押し付ける

- パートナーや家族に「もっとちゃんとしてほしい」と不満をぶつける

こうした態度は、人間関係の摩擦を増やし、孤独感や対人不安を強める原因にもなります。

できないくせに完璧主義を克服する考え方

「できないのに完璧主義」と悩む人が行動できるようになるには、考え方の切り替えが重要です。ここでは、初心者でも取り入れやすい4つの方法を紹介します。

①「効果主義」に切り替える|完璧より成果を重視する

完璧を目指す代わりに、「効果主義」という考え方に切り替えるのがおすすめです。

効果主義とは「100点ではなくても目的を果たせばOK」という姿勢です。

- レポートは100点でなくても提出すれば学びになる

- 運動は30分でなくても5分やれば健康に役立つ

「やらないよりやった方が効果がある」と考えることで、行動のハードルがぐっと下がります。

②小さな成功体験を積み重ねる

完璧主義の人は「大きな成功」ばかりを求めがちです。

しかし、実際に自信を育てるのは小さな成功の積み重ねです。

- 本を1冊読むのではなく「1ページ読む」

- 部屋を全部片づけるのではなく「机の上だけ整理する」

こうした小さな達成を繰り返すことで、「できた」という感覚が増え、自己評価が自然に上がっていきます。

③不確実性を受け入れる練習をする

完璧主義者は「予測できないこと」を嫌います。

でも人生は不確実なことだらけです。

そこで大切なのは、少しずつ不確実性に慣れる練習です。

- 計画通りにいかなくても「まあいいか」と思う練習

- 新しいことを試すときに「うまくいかなくても経験になる」と意識する

不確実性を受け入れる力は、柔軟性やストレス耐性を高める効果があります。

自己コンパッション(自分への思いやり)を持つ

「自己コンパッション」とは、失敗した自分に優しく接する態度です。

「ダメな自分」と責めるのではなく、「誰だって失敗するよ」と声をかけるイメージです。

- 友達が同じ状況なら何と言ってあげるか?

- その言葉を自分にもかけてあげる

これを繰り返すことで、自己評価の低さが和らぎ、行動する勇気が出てきます。

完璧主義に向いている仕事・向かない仕事

完璧主義の気質は「弱点」にもなりますが、活かし方次第で強みにもなります。

ここでは、完璧主義に向いている仕事・向かない仕事、そして大切な考え方を整理します。

強みを活かせる分野|細かさ・正確さが求められる仕事

完璧主義の人は細部まで丁寧に仕上げる力があります。

そのため「正確さ」や「精度」が求められる分野では強みを発揮できます。

- 研究職・分析業務(データを扱う、実験の精度を求める)

- 品質管理・検査(製品やサービスの基準を守る)

- 経理や会計(数字の正確さが重視される)

こうした仕事では、完璧主義がプラスの武器になります。

逆に不向きな分野|スピードや柔軟性が重視される仕事

一方で、スピード感や臨機応変さが求められる仕事では、完璧主義がマイナスに働きやすいです。

- 営業や接客(その場で対応する柔軟さが必要)

- 企画・スタートアップ関連(まずは形にして改善していく発想が必要)

- 締め切り重視のライターやデザイナー(「完璧に仕上げたい」思いが遅延につながる)

こうした場面では、「まず出す・後で直す」という姿勢が求められるため、完璧主義の強さが裏目に出ることもあります。

「適職」より「働き方の工夫」が大切な理由

ただし、完璧主義に「向く仕事・向かない仕事」を決めつけすぎるのは危険です。

重要なのは、仕事のやり方を工夫して、自分の完璧主義と折り合いをつけることです。

- 優先順位を決める:「全部100点」ではなく「ここは70点でOK」と割り切る

- 期限を先に決める:時間内に終えることを「完璧」と定義する

- チームで共有する:一人で抱え込まず、仲間の意見でバランスを取る

このように「働き方をデザインする」ことが、完璧主義の弱点を補い、強みに変えるポイントです。

👉 まとめると、

完璧主義は「正確さが必要な仕事」では強み、

「スピードや柔軟性が必要な仕事」では弱点になりやすい。

ただし、本当のカギは「職種」よりも「働き方の工夫」にあるのです。

まとめ|完璧主義を和らげて行動できる自分へ

ここまで「できないのに完璧主義」という状態の心理背景やデメリット、そして克服法について見てきました。最後に大切なポイントを整理します。

「できない自分」を受け入れることが第一歩

完璧主義の人にとって一番つらいのは、「できない自分を許せない」ことです。

しかし、人は誰でもミスをしますし、100点満点を続けることは不可能です。

- 「今日は60点でも前に進めた」

- 「できない部分も含めて自分」

このように考えることで、自分に対するプレッシャーが和らぎ、行動のエネルギーが戻ってきます。

小さな行動で自己評価を回復していこう

自己評価の低さを克服するには、小さな行動の積み重ねが一番の薬です。

- 部屋の一部を片づける

- 5分だけ勉強する

- 誰かに「ありがとう」を伝える

これらの小さな一歩が「やればできる」という自信につながり、自己評価を少しずつ回復させてくれます。

👉 つまり、完璧主義を和らげるには

「完璧を手放す勇気」+「小さな行動を重ねる習慣」が大切です。

今日からできる小さな一歩を意識して、行動できる自分へと近づいていきましょう。