「一度の失敗で“自分はダメだ”と思ってしまうこと、ありませんか?」

仕事でのミスや人間関係のつまずきが、まるで自分のすべてを否定するように感じてしまう…。そんな思考のクセを心理学では「過度の一般化」と呼びます。

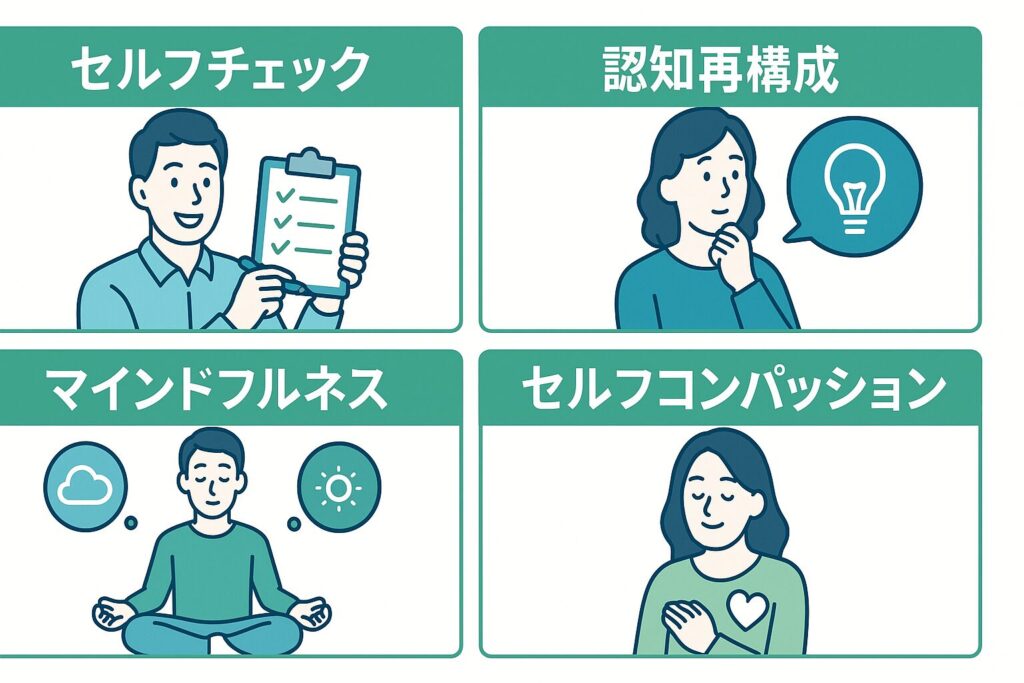

この記事では、過度の一般化の意味や心理学的な背景(認知行動療法や学習性無力感などの理論)、日常でよくある例、そして改善のための実践的な方法(セルフチェック・認知再構成法・マインドフルネス・セルフコンパッション)まで分かりやすく解説します。

「どうせ自分なんて…」という思考に振り回されず、もっと柔軟に生きられるヒントをお届けします。ぜひ最後まで読んでくださいね。

過度の一般化とは?心理学での意味と基本的な定義

「過度の一般化」とは、一度の出来事や限られた経験を、すべての場面に当てはめてしまう思考のクセのことです。心理学では「認知の歪み」の代表例として知られています。

過度の一般化の簡単な例

例えばこんな思考です。

- 一度テストで失敗した → 「自分は勉強が全然できない人間だ」

- 一度プレゼンで緊張した → 「自分は人前で絶対にうまく話せない」

たった一度の経験を、まるで「自分のすべて」に広げてしまうのが特徴です。

認知の歪みの一種としての位置づけ

心理学、とくに認知行動療法(CBT)では、人が悩みやストレスを感じる背景には「考え方のクセ=認知の歪み」があるとされます。

過度の一般化はその一つであり、現実を正しく捉えられなくなる原因になります。

なぜ人は過度に一般化してしまうのか

人間の脳は「危険を避けるために早く判断する」性質を持っています。

- 原始時代:一度毒キノコで倒れた仲間を見て → 似たキノコすべてを避ける

- 現代社会:一度失敗した経験を → 「全部ダメだ」と思い込む

つまり、生存本能としての「安全策」が、現代ではかえって心を苦しめる思考パターンにつながっているのです。

過度の一般化を説明する有名な心理学理論

「過度の一般化」は心理学でたびたび研究されてきたテーマです。ここでは初心者にも分かりやすいように、代表的な理論を紹介します。どれも日常の思考パターンを理解するヒントになります。

認知行動療法(CBT)の「認知の歪み」モデル

- アーロン・ベックが提唱した心理療法。

- 「一度の失敗を自分全体に広げてしまう」思考を認知の歪みと呼び、その典型例が過度の一般化。

- CBTでは、この歪んだ思考を修正することで、不安やうつを和らげる。

エリスの合理情動行動療法(REBT)と「べき思考」との関係

- アルバート・エリスが考案した心理療法。

- 「〜すべき」「〜でなければならない」というべき思考が過度の一般化を強める。

- 例:「一度でも失敗したら、自分は絶対にダメだ」という考え方。

- REBTでは、この非合理的な信念を現実的に修正することを目指す。

セリグマンの学習性無力感|「どうせ何をしてもダメだ」の一般化

- マーティン・セリグマンが1970年代に発見した概念。

- 逃げられないストレスを経験した犬が、その後は逃げられる状況でも挑戦しなくなる実験で知られる。

- 人間も「何をしてもダメだ」と無力感を一般化し、挑戦を避けるようになる。

- うつ病研究の重要な理論的背景。

帰属理論(Weiner)|原因の捉え方が一般化を強める

- バーナード・ワイナーが提唱。

- 失敗の原因を「自分の能力不足(固定的・普遍的)」に帰属すると、過度の一般化が強まる。

- 逆に「状況的な理由(変動的)」と捉えれば、一般化を防ぎやすい。

認知バイアス研究(Kahneman & Tversky)の視点

- ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーが行った意思決定研究。

- 人は「少数の事例」を根拠に、全体を判断してしまう傾向がある。

- 例:ニュースで事故を見て「世の中は危険だ」と思い込む。

- これは過度の一般化の心理的なメカニズムの一つ。

過度の一般化の典型的な例と日常生活での影響

過度の一般化は、私たちの生活のあらゆる場面で顔を出します。ここでは、代表的な4つのシーンを取り上げてみましょう。

仕事での一般化(1度の失敗=自分は無能)

- プレゼンで噛んでしまった → 「自分は人前で絶対に話せない」

- 提案が一度却下された → 「自分には能力がない」

👉 一度の失敗を「仕事全体」に広げてしまうと、挑戦意欲が低下し、成長の機会を逃してしまいます。

人間関係・恋愛での一般化(振られた=誰からも嫌われる)

- 恋人に振られた → 「自分は誰からも愛されない」

- 友人に冷たくされた → 「みんな自分を嫌っている」

👉 一人の人の反応を「すべての人間関係」に拡大してしまうと、孤独感や不信感を強めてしまいます。

勉強・試験での一般化(1回ミスした=自分はダメな学生)

- 小テストで点数が悪かった → 「自分は頭が悪い」

- 資格試験に落ちた → 「もう勉強しても無駄」

👉 学習の一時的な失敗を「能力全体」へ結びつけてしまうことで、学ぶ意欲を失いがちです。

偏見やステレオタイプとしての一般化(人や集団への思い込み)

- 一人の外国人の態度が悪かった → 「その国の人はみんなそうだ」

- 一人の若者がマナー違反をした → 「若者は常識がない」

👉 個人の行動を「集団全体」に当てはめてしまうのも、過度の一般化の典型例。差別や偏見の温床になります。

過度の一般化がメンタルに与える悪影響

過度の一般化は、単なる「考え方のクセ」にとどまらず、心の健康に深刻な影響を与えることがあります。ここでは代表的な3つの悪影響を整理します。

うつ病や不安障害と結びつきやすい理由

- 一度の失敗を「自分は何をしてもダメ」と一般化すると、無力感や希望の喪失感につながります。

- この思考パターンが続くと、うつ病の典型的な症状である「意欲低下」や「自己否定」が強まりやすい。

- また、不安障害では「一度失敗したから、次も必ず失敗する」と考え、挑戦を避けて不安が悪化する悪循環に陥ります。

自己肯定感・自己効力感の低下との関連

- 自己肯定感:自分の存在や価値を認められる感覚

- 自己効力感:自分ならできると思える感覚

👉 過度の一般化はこの2つを大きく傷つけます。 - 例:「一度の失敗=自分は無能」と思うことで、自分に対する信頼感がどんどん失われていきます。

ストレスや人間関係の悪化につながるメカニズム

- 「一度断られた=あの人は自分を嫌っている」と一般化すると、人との距離を取りがちになります。

- その結果、人間関係がぎくしゃくし、孤独やストレスを強める原因に。

- 職場や家庭でも「相手はいつも自分を否定する」と思い込むと、実際にはそうでなくても衝突が増えます。

過度の一般化を改善する心理学的アプローチ

過度の一般化は誰にでも起こりうる自然な思考パターンですが、意識して修正する方法があります。心理学的なアプローチをいくつか紹介します。

セルフチェックで自分の思考パターンに気づく

- まずは「自分が過度の一般化をしている」と気づくことが第一歩。

- 方法例:

- 日記やメモに「今日の失敗・出来事」と「その時の考え」を書き出す

- 「いつも」「必ず」「二度と」といった極端な言葉が出ていないか確認する

- 気づき=改善のスタートラインです。

認知再構成法(考えを現実的に書き換える方法)

- 認知行動療法(CBT)の代表的な手法。

- ステップ例:

- 「一度失敗した → 自分は無能だ」と書く

- 「本当にそうだろうか?」と問い直す

- 「一度の失敗は誰にでもある」「別の場面では成功している」と現実的に修正する

- 書き換えを繰り返すことで、柔軟でバランスの取れた考え方が身につきます。

マインドフルネスで思考に距離を取る

- マインドフルネスとは「今ここ」に意識を向け、思考や感情を観察する方法。

- 「失敗=全部ダメだ」という考えが浮かんでも、

- 「今、そんな考えが浮かんでいるな」とラベルを貼る

- そのまま流すイメージで手放す

- 思考と自分を切り離す練習をすることで、過度の一般化に振り回されにくくなります。

セルフコンパッション(自分への優しさ)で柔軟に考える

- セルフコンパッションとは、自分に対して「友人と同じように優しく接する」態度のこと。

- 例:友人が一度失敗して「自分はダメだ」と言ったら、あなたはどう声をかけますか?

- 「そんなことないよ、誰でも失敗はあるよ」と励ますはず。

- その優しさを自分自身にも向けることで、過度の一般化をやわらげられます。