仕事でミスをしたとき、思うように頑張れないとき、

つい「自分なんてダメだ」と責めてしまう──。

でも、実はその“厳しさ”こそが、脳を疲れさせて行動を止めている原因かもしれません。

本記事では、心理学でいうセルフ・コンパッション(自分への思いやり)の考え方をもとに、

脳を“安全モード”に切り替えて回復と成長を両立する方法をわかりやすく紹介します。

前半では理論と脳の仕組みを、後半では実践できるステップを具体的に解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

自分への優しさとは?セルフ・コンパッションの基本と意味

自分に優しくするとは「自分を甘やかす」ことではない

「自分に優しくする」と聞くと、

「それって甘えじゃないの?」「怠けにつながりそう」と感じる人が多いかもしれません。

しかし心理学でいう自分への優しさ(セルフ・コンパッション)は、

“自分を甘やかすこと”とはまったく別物です。

甘やかしは、「つらいから避けよう」と現実から逃げる反応。

一方で、優しさは「つらいけど、そんな自分を理解しよう」と

現実に向き合うための“心の支え”です。

つまり、優しさとは「問題を見ないようにすること」ではなく、

「問題に向き合えるだけの安心感をつくること」。

たとえば、落ち込んでいる友人に「無理しないでね」と声をかけるように、

自分に対しても「今は休んでもいい」と言葉をかけること。

それが、回復の第一歩になります。

セルフ・コンパッションの3つの要素(ネフの理論)

心理学者クリスティン・ネフ(Kristin Neff)は、

「セルフ・コンパッション=自分への思いやり」を3つの要素で説明しています。

| 要素 | 内容 | 対応する反対概念 |

|---|---|---|

| ① 自分への優しさ(Self-Kindness) | 自分を責めず、理解し、労わる態度 | 自己批判 |

| ② 共通の人間性(Common Humanity) | 苦しみは誰にでもあると理解する | 孤立感 |

| ③ マインドフルネス(Mindfulness) | 感情を否定せず、ありのまま受け止める | 過剰な同一化(反応的に落ち込むこと) |

この3つがバランスよく働くとき、

人は「自分を責めるモード」から「安心して回復できるモード」に切り替わります。

「自己肯定感」と「自己受容」の関係を正しく理解する

最近では「自己肯定感を高めよう」という言葉をよく耳にしますよね。

ただ、この“自己肯定感”という言葉は、今では多くの人が「自己受容」も含めた広い意味で使っています。

もともと心理学では、

- 自己肯定感(Self-esteem):自分を価値ある存在だと感じる力

- 自己受容(Self-acceptance):できてもできなくても、自分をそのまま認める力

として、別の概念として扱われてきました。

古典的な研究では、自己肯定感とは

「自分をどのくらいポジティブに評価しているか」

が重視されていました。

つまり、

- 成果が出たとき → 自分を価値ある存在と感じやすい

- 失敗が続いたとき → 自己評価が下がりやすい

といったように、結果や評価に左右される感情だったのです。

一方で、自己受容はその逆。

「できてもできなくても、そんな自分を認める」という、

条件のない自己肯定(unconditional self-acceptance)に近い考え方です。

そして、近年ではこの考え方が広まり、

「他人の評価や成果に左右されずに、自分を肯定できる力」

これも自己肯定感と呼ばれるようになってきました。

つまり、自己肯定感の中に自己受容が含まれるという理解が主流になりつつあるのです。

心理学的に見ると、

セルフ・コンパッション(自分への思いやり)はこの「自己受容型」にあたります。

「できる・できない」に関係なく、

今の自分を責めず、理解する姿勢を育てるものです。

この“存在そのものを肯定する優しさ”こそが、

落ち込んだときの回復力(レジリエンス)を支える土台になります。

「優しさ=甘え」ではない。脳の仕組みから見る“安心モード”の科学

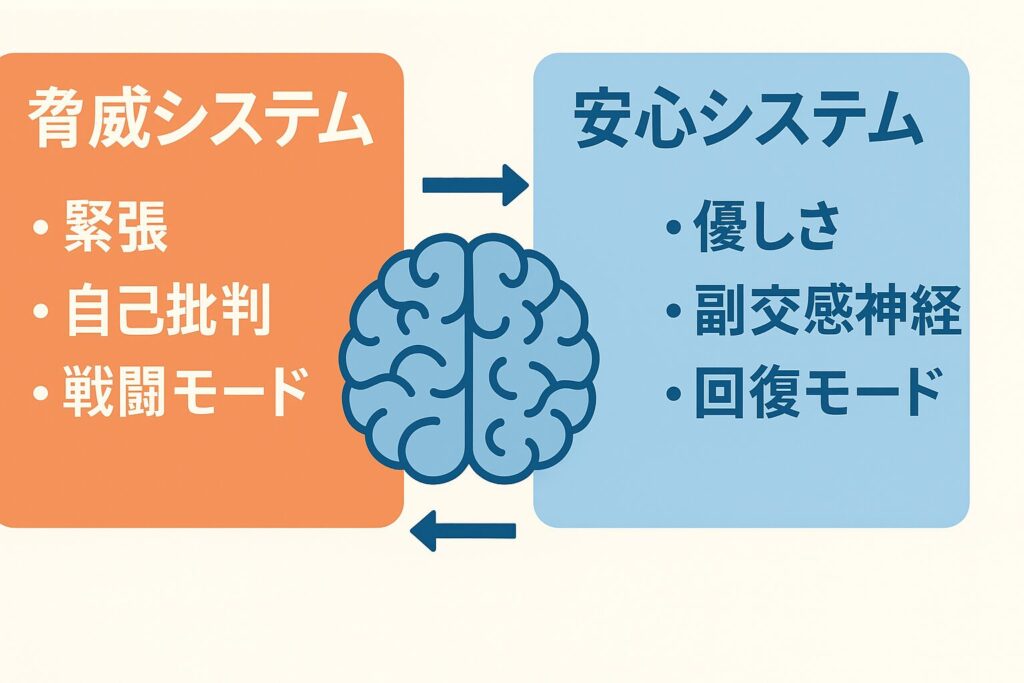

脳の「脅威システム」と「安心システム」の違い(CFT:Compassion Focused Therapy)

心理学者ポール・ギルバート(Paul Gilbert)は、

人間の脳には3つの感情システムがあると説明しています。

1️⃣ 脅威システム(Threat System)

→ 危険や失敗に反応し、「不安・怒り・恥」などを引き起こす。

2️⃣ 駆動システム(Drive System)

→ 成功や達成を追いかけるときに働く「やる気・快感」の回路。

3️⃣ 安心システム(Soothing System)

→ 人とのつながりや安心感を感じたときに働く「安定・満足」の回路。

現代人はこのうち、脅威システムが過剰に働きやすいといわれます。

「もっと頑張れ」「失敗したら終わりだ」という思考は、脳を常に戦闘モードにします。

一方、「自分に優しくする」ことは、安心システムを活性化させる行為。

それによって、脳は“危険”から“安全”へと切り替わり、

冷静さや集中力が戻ってくるのです。

自分を責めると脳は“戦闘モード”になる

私たちが自分を責めたとき、脳はそれを「攻撃された」と誤解します。

たとえ他人ではなく自分自身が言葉で責めていても、脳は防衛反応(ストレス反応)を起こすのです。

このとき分泌されるのが、ストレスホルモンのコルチゾール。

心拍数が上がり、筋肉が緊張し、思考が狭まり、いわゆる「戦闘モード(闘争・逃走反応)」に入ります。

戦闘モードは「短期的」には役立つ

実は、この反応は一時的にはパフォーマンスを上げる働きもあります。

脳が危険を感じると、アドレナリンが出て、注意力や反応速度が高まります。

たとえば、

- スポーツの試合の最終局面

- プレゼン前の緊張

- 迫る締切に集中する瞬間

こうした状況では「ほどよいストレス(ユーストレス)」が集中を助けます。

⚠️ しかし長期化すると「燃え尽きモード」に

問題は、この戦闘モードが続いてしまうこと。

コルチゾールが出続けると、前頭前皮質(判断や計画を司る部分)の働きが低下し、

次第に記憶力・集中力・感情の安定性が失われていきます。

つまり、短期的には集中を助けても、長期的には脳を消耗させるのです。

自分を責め続ける人ほど、この“戦闘モードが解除できない”状態に陥りやすくなります。

重要なのは「安心モード」への切り替え

理想的なのは、

- 短期的なストレスを集中力のブーストとして活かし、

- 終わったら呼吸・休息・自己理解で安心モード(副交感神経)に戻すこと。

この切り替えがうまくできる人ほど、

ストレスに強く、安定してパフォーマンスを発揮できます。

つまり、「優しさ」は戦闘モードを解除し、脳を安全モードに戻すスイッチ。

自分に優しくすることは、怠けではなく、長期的に成果を出すための神経科学的リセットなのです。

優しさを感じるときに働く「副交感神経」と安心の神経回路

一方で、誰かに優しい言葉をかけられたとき、

あるいは「大丈夫、少し休もう」と自分に言ったとき──

体がふっと緩む感覚がありませんか?

このとき働いているのが、副交感神経です。

副交感神経は「リラックスの神経」とも呼ばれ、

脳と体を“安全モード”に戻してくれます。

- 心拍数が落ち着く

- 呼吸がゆるやかになる

- 視野が広がり、思考が柔軟になる

さらに、優しさを感じるとオキシトシンというホルモンが分泌され、

「つながり」「安心」「信頼」の感情が強まります。

つまり、優しさは脳の生理的リセットボタン。

努力よりも、まず安全に戻ることが、行動を取り戻す近道です。

“甘やかし”と“安心”の心理的な違い(依存ではなく回復)

「優しくする」と「甘やかす」は、似ているようで方向がまったく違います。

| 比較項目 | 甘やかし | 優しさ(セルフ・コンパッション) |

|---|---|---|

| 感情の目的 | 不快から逃げたい | 不快を受け入れて落ち着かせたい |

| 結果 | 一時的に安心するが依存する | 根本的に回復し、再挑戦できる |

| キーワード | 回避・依存 | 理解・安心・再起 |

「甘やかし」は“逃避の優しさ”。

「セルフ・コンパッション」は“回復の優しさ”。

どちらも一見似ていますが、

前者は行動を止め、後者は行動を再開させます。

つまり、優しさとは脳を「再び動ける状態」に戻すスイッチなのです。

なぜ自分に厳しくしても成長できないのか?セルフ・コンパッションの心理学

自己批判はモチベーションではなく“防衛反応”

多くの人は「自分に厳しくすれば成長できる」と信じています。

しかし心理学的には、自己批判は成長のエンジンではなく、防衛反応です。

心理学者ポール・ギルバートによると、

自己批判の中にも実は2種類あります。

- 懲罰的な自己批判(Punitive self-criticism)

→ 「なんでできないんだ」「自分はダメだ」など、怒りや恥、恐れに基づく批判。

脳の脅威システムを刺激し、ストレスホルモン(コルチゾール)が分泌され、萎縮や無力感を招きます。 - 思いやり的な自己修正(Compassionate self-correction)

→ 「なぜうまくいかなかったのか?」「次はどうすればいいか?」と、理解と学びに基づく反省。

脳の安心・思いやりが働き、副交感神経が優位になり、回復と成長を促します。

多くの人がしているのは前者の懲罰型の自己批判です。

これは、失敗を「自分への攻撃」と誤解し、恐れから自分を守ろうとする防衛反応。

「やらなきゃダメだ」「また失敗した」という思考は、

実は“自分を守るための恐れ”が形を変えたものなのです。

つまり、自分を叱咤しているようでいて、

脳の中ではストレスと防衛反応がフル稼働している状態。

この状態が長期化すれば、学習や創造性が働かず、行動が止まりやすくなります。

自分を責めると行動が止まる理由(脳のストレス反応)

自己批判によってストレスホルモン(コルチゾール)が分泌されると、

脳は「戦うか、逃げるか(Fight or Flight)」の状態に入ります。

このとき、

・前頭前野(思考・計画を司る部位)が抑制される

・扁桃体(恐怖を感じる部位)が過剰に反応する

結果として、冷静な判断力や集中力が低下し、

「やらなきゃ」と思うほど体が動かなくなるのです。

この状態を繰り返すと、

「行動できない自分を責める → さらにストレス → もっと動けない」という

負のスパイラルに陥りやすくなります。

「優しさ」が行動力を高める心理メカニズム(安心→挑戦のサイクル)

いっぽう、セルフ・コンパッションを高めると脳は“安全モード”に切り替わります。

副交感神経が働き、オキシトシンが分泌され、

「安心して行動できる環境」が内側に生まれます。

心理学的にいうと、

「安心」は“行動を再開するための土台”です。

例えるなら、

不安で手が震えている登山者が、

「大丈夫、一歩ずつでいい」と声をかけられて勇気を出せるようなもの。

厳しさは一瞬の力を引き出すことはありますが、

継続的な挑戦を支えるのは、安心と自己理解なのです。

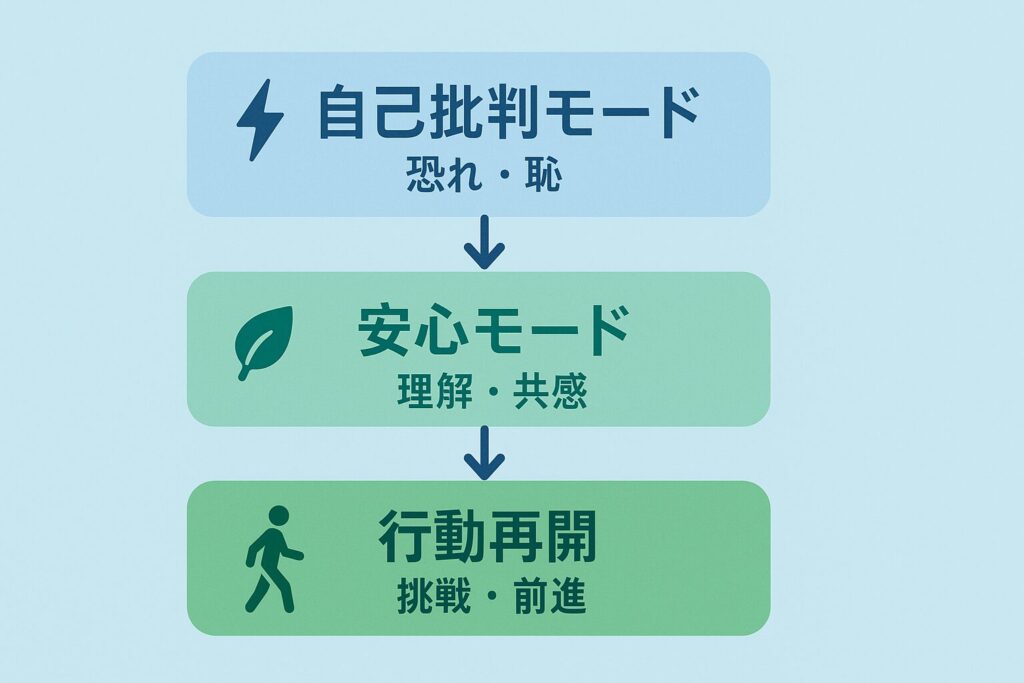

ポール・ギルバートのCFTが示す“優しさの治癒効果”

ギルバートが提唱した「コンパッション・フォーカスト・セラピー(CFT)」では、

“優しさ”を「脳を治す力」として扱います。

CFTによれば、以下のような心理的プロセスが働きます。

1️⃣ 自己批判モード(脅威システム)が働く

→ 恐怖・恥・罪悪感が強まる

2️⃣ 思いやりシステムを活性化(優しさ・安心)

→ 副交感神経が優位になり、脳が回復

3️⃣ 「安全・信頼」の感覚が戻り、前向きな行動が再開

つまり、優しさは「回復」と「成長」を同時に起こすスイッチなのです。

厳しさは一時的に成果を出せても、

長期的には疲弊を生みます。

セルフ・コンパッションは「続けられる強さ」を育てる心理学的な方法です。

“自分への優しさ”を育てる練習法|今日からできるセルフ・コンパッションの実践

セルフ・コンパッションの基本の流れ」

セルフ・コンパッションの基本ステップは次の3つ。

1️⃣ 気づく(Mindfulness)

今の感情に「気づく」こと。たとえば「私は今、悲しい」と言語化する。

2️⃣ 理解する(Common Humanity)

「誰にでも失敗はある」と、孤独ではないことを思い出す。

3️⃣ 優しくする(Self-Kindness)

「そんな自分でも大丈夫」と、思いやりの言葉をかける。

たった数分の練習でも、

脳の安心システムが活性化し、ストレスが緩和することが研究で示されています。

自分に優しく声をかける「内なる友人法」

「内なる友人法(Inner Friend Exercise)」とは、

“親友に接するように自分を扱う”練習です。

たとえば、友人が失敗して落ち込んでいるとき、

あなたはどんな言葉をかけますか?

- 「そんなこと誰にでもあるよ」

- 「無理しなくていいよ」

- 「あなたなら大丈夫」

その言葉を自分自身に向けて言うのです。

声に出しても、心の中でもOK。

最初は違和感があっても、

繰り返すうちに「自己批判モード」が弱まり、

自然と脳が“安心モード”に切り替わる感覚が生まれるはずです。

1日3分でできる「優しさの瞑想」実践ステップ

仏教の「慈悲の瞑想(Metta Meditation)」をもとにした簡単な方法です。

ポイントは、“自分にも他人にも同じように祈る”こと。

🧘♀️ ステップ:

1️⃣ 静かな場所で目を閉じ、ゆっくり呼吸する。

2️⃣ 自分に向けて次の言葉を心の中で唱える:

> 「私が幸せでありますように」

> 「私が安全でありますように」

> 「私が心穏やかでありますように」

3️⃣ その後、同じ言葉を「親しい人 → 中立の人 → すべての存在」へと広げる。

ここで重要なのは、“苦手な人”は最後でよいということ。

まず自分を満たしてから、他者へと優しさを広げましょう。

罪悪感を感じやすい人におすすめの“自分優先”マインドセット

「自分を優先するのは悪いこと」

──そう感じてしまう人は多いものです。

しかし、自分を犠牲にした優しさは長続きしません。

自分が枯れてしまえば、他人にも優しくできない。

心理学ではこれを「酸素マスクの法則」と呼びます。

飛行機の緊急時、まず自分のマスクをつけてから他人を助ける。

心の健康も同じです。

優しさを循環させるためには、

最初に自分を満たすことが“他者への優しさ”の始まりなのです。

「自分優先」はわがままではない。優しさの順番が心を安定させる

慈悲の瞑想の順序(自分→親しい人→中立の人→全体→苦手な人)

仏教の伝統的な瞑想である慈悲の瞑想(Metta Meditation)では、

「優しさを向ける順番」に明確な意味があります。

基本の流れは以下の通りです。

1️⃣ 自分

2️⃣ 親しい人(家族や友人)

3️⃣ 中立の人(特別な感情を持たない人)

4️⃣ すべての存在

5️⃣ 苦手な人(嫌いな人・過去に傷つけられた人)

なぜ「自分が最初」なのか?

それは、自分に優しさを向けられない人が他人に優しくしようとすると、

どこかで疲れ・不満・罪悪感が生まれてしまうからです。

優しさは、自分から外へと広がる波紋のようなもの。

まず自分の心を満たすことで、他者にも自然に優しさが流れます。

補足:苦手な人に向けるときのポイント

苦手な人への慈悲は、“許す”でも“好きになる”でもありません。

心理学的には、次のように定義されます。

「その人も苦しんでいる存在であると理解し、

その苦しみが少しでも和らぐよう願う。」

つまり、行動レベルで関わる必要はない。

「距離を取りながら慈悲を送る」だけでもいいのです。

なぜ“自分から始める優しさ”が大切なのか

「自分優先=わがまま」と誤解されがちですが、

実際にはその逆です。

脳科学的にも、自分への優しさが“共感回路”を活性化させることが分かっています。

つまり、自分を理解できる人ほど他人も理解できる。

一方、自分に厳しすぎる人は、

他人の失敗にも無意識に厳しくなりがちです。

ただし、自分には厳しいのに、他人には優しく接するタイプもいます。

この場合、他人の弱さは受け入れられるのに、

自分の弱さだけを許せない──そんな選択的な思いやりの偏りが起きています。

どちらのタイプも根底には「自分への思いやりの欠如」があり、

長期的には疲れやすくなったり、燃え尽きてしまったりすることもあります。

だからこそ、まず自分への優しさを取り戻すことが大切なのです。

他者を大切にするために、自分の心を整える意味

他人に優しくしたいなら、まず自分のバランスを整えることが大切です。

心が疲れているときの「優しさ」は、

自己犠牲や我慢になりがち。

それでは、いずれ「報われない」「利用されている」と感じてしまいます。

だからこそ、

・十分に休む

・自分を励ます

・「できない日があってもいい」と許す

こうした行為は、わがままではなくメンテナンスです。

優しさを続けるには、エネルギーの循環が欠かせません。

「自分優先」を罪悪感なしで実践するコツ

「自分を優先してもいい」と頭で分かっていても、

心のどこかで罪悪感を覚える人は多いでしょう。

そんなときは、次の3つの視点を意識してみてください。

1️⃣ 目的を“逃げ”ではなく“整える”に変える

→ 例:「嫌だからやらない」ではなく「今は整える時間をとる」。

2️⃣ 他人と比べない

→ 他人のスピードや基準で判断すると、自己否定が強まります。

3️⃣ 小さな自分優先を積み重ねる

→ 10分だけ散歩する、休憩を取る、好きな飲み物を味わう。

罪悪感を減らすコツは、“わがまま”ではなく“自己管理”として考えること。

自分を満たすことは、他人に優しさを返すための準備なのです。

まとめ|自分に優しくすることは“現実逃避”ではなく“自己再生”のプロセス

厳しさより優しさのほうが人を伸ばす

多くの人が「厳しくしないと成長できない」と信じていますが、

心理学的には逆です。

恐れやプレッシャーの中では、脳は萎縮し、学習が止まることがわかっています。

一方で、安心感の中では創造性や柔軟性が高まる。

つまり、優しさは「甘え」ではなく、

脳を最も効率的に動かす状態を作る方法なのです。

ネフの研究でも、セルフ・コンパッションが高い人ほど

・失敗しても立ち直りが早い

・挑戦に対して柔軟に対応できる

・幸福感と自己効力感が高い

ことが示されています。

優しさは弱さではなく、“回復力と行動力の土台”です。

脳を安全モードに戻す=行動できる自分を取り戻す

自分に優しくすると、

副交感神経が働いて脳が「安心モード(Soothing System)」に切り替わります。

このとき、

・ストレスホルモンが下がる

・呼吸と心拍が整う

・注意力と判断力が戻る

結果として、焦りや不安が落ち着き、

「やる気がない」のではなく、

“動ける状態を取り戻す”のです。

優しさとは、行動を止める言い訳ではなく、

もう一度立ち上がるための準備時間。

脳科学的にも、これは「休息による自己再生」といえるプロセスです。

自分への優しさは「回復」と「成長」を両立させる力

厳しさだけでは人は壊れ、甘やかしだけでは停滞します。

その中間にあるのが、セルフ・コンパッション=自分への優しさです。

- 回復(Rest)と

- 成長(Grow)を

同時に進めるための、心理的バランススイッチ。

自分を癒しながらも、前に進める。

それが、成熟した優しさであり、自己再生のサイクルです。

最後に一言

「自分を責める代わりに、理解する。

それが、人生を前に動かす“優しさ”です。」