「自分を責めてばかりで疲れる…」そんなふうに感じたことはありませんか?

失敗したり、人に迷惑をかけたときに、心の中で聞こえる“厳しい声”──それが内なる批判者(Inner Critic)です。

「なんでうまくできないんだろう」「もっと頑張らなきゃ」「自分なんて…」

そんな思考に疲れてしまう人ほど、本当はまじめで努力家。

でも、その“内なる声”とうまく付き合えないと、自信や行動力をどんどん奪ってしまいます。

この記事では、内なる批判者の意味と心理的メカニズムをやさしく解説しながら、

心理学的に効果のある5つの対処法(セルフコンパッション・IFS・マインドフルネスなど)を紹介します。

さらに、「批判者を敵ではなく味方に変える視点」も具体例とともにお伝えします。

自分を責めてしまうクセに気づき、やさしく向き合えるヒントをご紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

内なる批判者とは?意味と特徴をやさしく解説

「内なる声」「自分を責める心」とは何か

内なる批判者(Inner Critic)とは、心理学的概念で、あなたの心の中で「もっと頑張れ」「こんな自分じゃダメだ」と責めるように語りかけてくる“もう一人の自分”のことを指します。

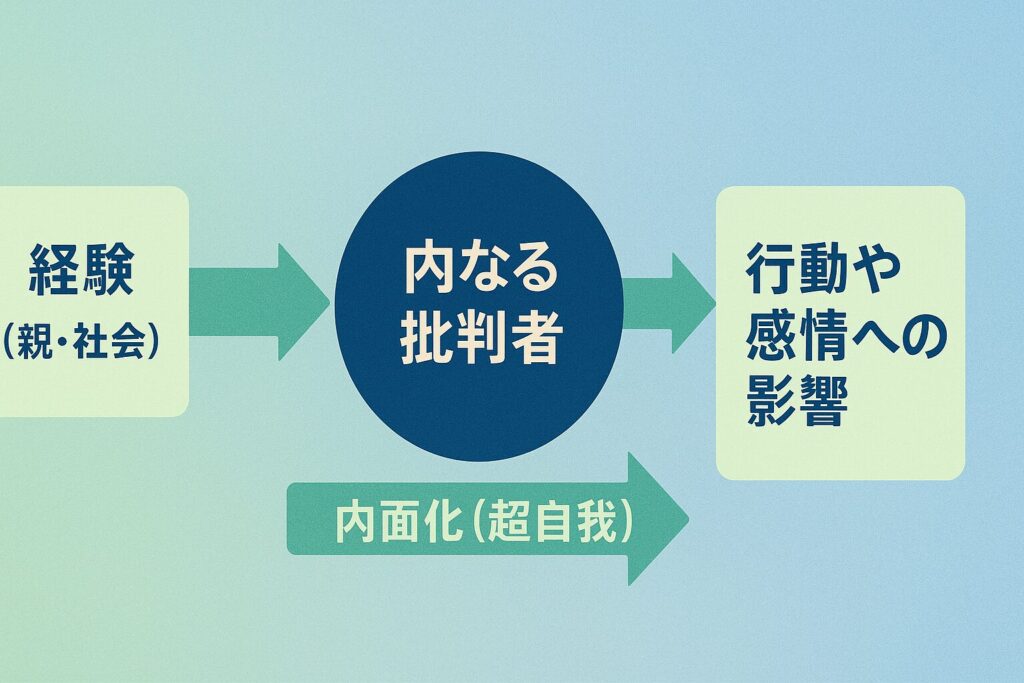

これは、幼少期のしつけや社会的な期待が内面化された結果として生まれる「自分を監視・批判する内的な声」であり、過剰になると自己否定や完璧主義の原因になることもあります。

心理学的には、これは「内的対話(inner dialogue)」の一部であり、あなたの中で複数の自分が会話している状態です。

たとえば次のような心の声は、典型的な“内なる批判者”のセリフです。

- 「どうせ自分なんてうまくいかない」

- 「もっと努力しないと認められない」

- 「人より劣っている」

- 「失敗したら恥ずかしい」

このような声は、あなたを苦しめる一方で、「危険から守ろうとする防衛反応」でもあります。つまり、敵ではなく“過保護な味方”として存在している場合もあるのです。

内なる批判者が生まれるきっかけ(幼少期・社会・文化的要因)

内なる批判者は、生まれつきではなく、環境によって形成されるものです。特に次の3つの要因が関係します。

- 幼少期のしつけや親の影響

「ちゃんとしなさい」「失敗は許されない」といった厳しい言葉を繰り返し聞くと、親の声が“自分の中の声”として内面化されます。

この過程をフロイトは「超自我の形成」と呼びました。 - 学校や職場など社会的評価の圧力

テストの点数・成績・成果主義などの中で、「結果=価値」と思い込むようになると、内なる批判者が強化されます。 - 文化的・世代的な価値観

日本では「謙虚さ」「反省」「我慢」が美徳とされやすく、自己肯定よりも自己批判を促す傾向があります。

そのため、無意識のうちに「自分を責めることが正しい」と学習してしまうのです。

内なる批判者の典型的な言葉とパターン(例:「もっと頑張れ」「何やってるの?」)

内なる批判者は、状況に応じていくつかのタイプに分けられます。以下は代表的なパターンです。

| タイプ | 主なメッセージ | 背景心理 |

|---|---|---|

| 完璧主義型 | 「もっと頑張れ」「ミスは許されない」 | 失敗=価値の低下という思い込み |

| 比較型 | 「あの人はもっとできるのに」 | 他人からの承認を基準にしている |

| 恐怖型 | 「失敗したら笑われる」「怒られる」 | 過去の叱責体験の再現 |

| 道徳型 | 「そんなことしてはいけない」 | ルールや常識への強い同調 |

| 無力感型 | 「どうせ自分なんて」 | 自己効力感の低下・諦め癖 |

こうした言葉は一見「やる気を出すための叱咤」に思えますが、度が過ぎると自己否定のループに陥ります。

大切なのは、「批判の声が出てきた=悪い」ではなく、“なぜその声が出てきたのか”を理解することなのです。

💡 まとめ

- 内なる批判者とは、自分の中にいる“厳しい声”のこと。

- 幼少期や社会的プレッシャーによって形成される。

- 批判の声には守りたい意図も含まれており、敵視するより“理解すること”が第一歩。

内なる批判者の心理的メカニズム

内なる批判者は「単なるネガティブ思考」ではありません。

心理学的には、心の防衛システムの一部として形成され、私たちを「失敗・拒絶・恥」などから守ろうとする働きを持っています。

ここでは、代表的な5つの理論をもとに、そのメカニズムをわかりやすく解説します。

①フロイトの超自我理論:しつけや道徳観の内面化

精神分析の創始者ジークムント・フロイトは、人間の心を3つの構造に分けました。

- イド(本能):欲求や衝動

- 自我(理性):現実的な判断

- 超自我(良心):道徳・しつけ・理想像

この「超自我」が、まさに内なる批判者の原型です。

親や教師などの“外的な権威の声”が、成長の過程で内面化され、自分の中に「してはいけない」「こうあるべき」という監視者の声として定着します。

たとえば、

「ちゃんと挨拶しなさい」

「失敗したら恥ずかしい」

といった言葉が、成長後に「人に迷惑をかけたらダメ」「完璧じゃないとダメ」という内的ルールに変わるのです。

②自己不一致理論:理想自己とのギャップが批判を生む

心理学者E. トリー・ヒギンズの自己不一致理論によると、私たちは3つの自己像を持っています。

| 自己の種類 | 内容 | 感情反応 |

|---|---|---|

| 現実自己 | 今の自分 | — |

| 理想自己 | 「こうなりたい自分」 | 叶わないと失望・劣等感 |

| 義務自己 | 「こうあるべき自分」 | できないと罪悪感・不安 |

内なる批判者は、この理想自己や義務自己とのギャップを監視する存在です。

つまり、あなたが「まだ足りない」「もっとやらなきゃ」と感じるのは、現実の自分が理想像に追いついていないと判断しているから。

しかし、その声はあなたを“怠け者”と責めているのではなく、

「理想を叶えたい」「認められたい」

という願望の裏返しでもあります。

③自己批判的パーソナリティ:自己批判が強い人格スタイル

心理学者シドニー・ブラットは、自己批判的パーソナリティという概念を提唱しました。

ただし、それは公式の「診断名」ではなく、シドニー・ブラットによる人格理論の一部として提唱された「人格スタイル(personality style)」です。

提唱者と理論の背景

シドニー・ブラットは、抑うつの2つのタイプを説明するために、

次の2つの人格スタイルを提案しました。

| パーソナリティタイプ | 特徴 | 主な心理テーマ |

|---|---|---|

| 依存的(dependent/anaclitic)タイプ | 他者とのつながりを重視し、見捨てられる不安を感じやすい | 愛着・孤独・関係性 |

| 自己批判的(self-critical/introjective)タイプ | 自分に厳しく、失敗や不完全さを許せない | 自尊心・達成・罪悪感 |

このうち後者が、いわゆる「自己批判的パーソナリティ(self-critical personality)」です。

理論の中での位置づけ

シドニー・ブラット、抑うつ傾向を理解するには「人が何を恐れているか」を見る必要があると考えました。

- 依存的タイプ:人に嫌われたり、見捨てられることを恐れる。

- 自己批判的タイプ:自分が劣っている・無価値であると感じることを恐れる。

④IFSモデル:内なる批判者は“守るための存在”

心理療法家リチャード・シュワルツ(Richard C. Schwartz)が提唱した内的家族システム(IFS)理論では、

人の心は「複数のパーツ(内なる登場人物)」で構成されているとされます。

たとえば、心の中には次のような“内なるメンバー”がいます。

- 傷ついた子どものパーツ

- その子を守るために厳しく叱る批判者のパーツ

- それらを見守る大人の自分(Self)

この視点では、内なる批判者は敵ではなく、「傷ついた自分を守ろうとする不器用な保護者」です。

だからこそ、「うるさい!」と戦うよりも、「守ってくれてありがとう」と理解し、感謝することが回復の第一歩になります。

⑤シャドウ理論(ユング):否定した自分の一部が“影”として現れる

心理学者カール・ユングのシャドウ理論では、人の心には「光」と「影」の両面があるとされます。

この“影(Shadow)”とは、あなたが受け入れたくない自分の一部のこと。

たとえば、

- 怒りっぽい

- 怠け者な自分

- 嫉妬深い自分

など、否定した部分が心の奥に押し込められ、それが内なる批判者として現れることがあります。

つまり、「そんな自分であってはいけない」と否定した感情が、逆に批判の声となって自己攻撃してくるのです。

ユングは、「影を認め、統合すること」が人間的成長だと説きました。

それは、内なる批判者を排除するのではなく、“自分の一部として受け入れる”ということです。

例:怒りを出せない人

- 例えば、誰かに嫌なことをされても「怒るなんて悪いこと」「私は優しくあるべき」と思って、怒りを我慢する人がいます。

- でもその怒りのエネルギーは消えずに、心の中に溜まって自分に向かうんです。

- 結果として、

→「どうしてちゃんと怒れなかったんだろう」

→「私が悪いんだ」

と、自分を責める形で怒りが転化されます。

👉 本当は「相手に対する怒り」だったのに、「自分への怒り」にすり替わってしまう。

💡 まとめ

- 内なる批判者は、心の防衛システムとして生まれる。

- 理想・道徳・恐れなどの要素が結びつき、「自分を守るための監視者」として働く。

- 否定ではなく理解することで、内なる批判者の力は穏やかに変化していく。

内なる批判者が強い人の特徴と心理傾向

内なる批判者が強い人ほど、心の中で“自分を責める声”が大きく響きます。

それは、「努力家」「真面目」「責任感が強い」人ほど抱えやすい特徴でもあります。

ここでは、内なる批判者が強い人の典型的な傾向と背景を見ていきましょう。

完璧主義や自己否定につながりやすい

内なる批判者が強い人は、常に「まだ足りない」「もっと良くできるはず」と自分に終わりのない要求を突きつけます。

これは完璧主義(Perfectionism)の特徴であり、以下のような考え方に表れます。

- 「100点以外は意味がない」

- 「ミスしたら価値がない」

- 「人より劣ってはいけない」

このような思考が続くと、心の中の批判者が常にプレッシャーをかけ、達成しても安心できない状態になります。

その結果、「頑張っても報われない」「自分には価値がない」という自己否定のループに陥りやすくなります。

他人の目を気にしやすく、評価に敏感になる

内なる批判者は、しばしば「他人の視線」を代弁しています。

つまり、外の世界での評価が、内面の声として再生されているのです。

- 「失敗したら笑われる」

- 「人に迷惑をかけたくない」

- 「嫌われたらどうしよう」

こうした思考は、社会的比較や承認欲求の強さから生まれます。

特に「他人の期待に応えたい」「迷惑をかけたくない」という気持ちが強い人は、批判者の声が過剰になり、自分らしい判断ができなくなることもあります。

過去の失敗体験や厳しい親の影響が残っていることも

心心理学的には、内なる批判者は、過去に影響を受けた“重要な人の声”が心の中に残ったものであることが多いとされています。

たとえば、子どものころに親や先生から言われた「ちゃんとしなさい」「失敗してはダメ」といった言葉が、時間を経て“自分の声”のように聞こえるようになるのです。

特に次のような環境で育った人は、内なる批判者が強くなりやすい傾向があります。

- 親や先生が厳しく、いつも「ダメ出し」で育てられた

- 小さな失敗でも怒られ、褒められる経験が少なかった

- 「いい子」「優等生」でいなければ愛されないと感じていた

こうした経験は、子どもの心に「ミス=拒絶される」「完璧でいなければ愛されない」という恐れの記憶を残します。

そして大人になっても、その記憶が“内なる声”として再生され、無意識のうちに自分を責め続けてしまうのです。

つまり、内なる批判者とは、昔の親や先生の声が自分の内側に“引っ越してきた存在”とも言えるでしょう。

自己肯定感との関係:「認められたい」と「責めたくない」の葛藤

内なる批判者が強い人は、実は自己肯定感が低いわけではなく、ゆがんだ形で高めようとしている場合もあります。

彼らは、「認められれば安心できる」「成功すれば価値がある」と信じているため、常に自己改善モードに入っているのです。

しかし、次のような心理的ジレンマが生まれます。

| 心の奥の願い | それを妨げる批判者の声 |

|---|---|

| 認められたい | 「まだまだ努力が足りない」 |

| 休みたい | 「怠けてるんじゃないの?」 |

| 失敗しても大丈夫 | 「そんな甘えは許されない」 |

このように、「自分を守りたい気持ち」と「自分を責める声」が衝突している状態を内的葛藤(inner conflict)と呼びます。

解決のカギは、批判者を排除するのではなく、“その声の目的を理解すること”です。

なぜなら、その声の根底には「ちゃんと生きたい」「人に認められたい」という健全な動機が隠れているからです。

💡 まとめ

- 内なる批判者が強い人は、完璧主義・他人軸・過去の経験が関係している。

- 批判者の声の根には「守りたい」「認められたい」という意図がある。

- 批判の声を悪者にせず、“理解”からスタートすることで心のバランスが整う。

内なる批判者を理解するための代表的な心理学モデル

内なる批判者を深く理解するには、複数の心理学モデルを知ることが役立ちます。

それぞれの理論はアプローチが異なりますが、共通して「心の中の声をどう扱うか」をテーマにしています。

ここでは、4つの代表的なモデルをわかりやすく紹介します。

①対話的自己理論(Dialogical Self Theory):心の中の複数の声

オランダの心理学者ヒューバート・ヘルマンス(Hubert Hermans)が提唱した理論です。

このモデルでは、人の心は1つの“私”ではなく、複数の“内なる声”の対話でできていると考えます。

たとえばあなたの中には、

- 「もっと頑張りたい自分」

- 「休みたい自分」

- 「他人の期待を気にする自分」

- 「本当は自由でいたい自分」

など、さまざまな“登場人物”が存在しています。

内なる批判者はその中の1人であり、他の声(感情・希望・理性)と対話できる存在です。

この視点を持つと、批判の声も「一意の真実」ではなく、自分の中の1つの意見に過ぎないと理解できるようになります。

②認知行動療法(CBT):自動思考としての批判的な声

アーロン・ベック(Aaron T. Beck)が開発した認知行動療法(CBT)では、

内なる批判者の声を「自動思考(Automatic Thoughts)」として捉えます。

自動思考とは、ある出来事に対して瞬間的に浮かぶ思考で、

たとえば「失敗した → 自分はダメだ」と反射的に考えてしまう反応のことです。

CBTでは、次のようなステップで内なる批判者と向き合います。

- 批判の言葉に気づく(例:「またミスした」)

- その根拠を考える(本当に“また”なのか?)

- 事実と感情を分けて整理する

- 客観的に再評価する(例:「ミスはしたけど、改善できる」)

この方法を繰り返すことで、批判的な声に現実的な視点を与え、思考の暴走を防ぐことができます。

③スキーマ療法:懲罰的批判者・要求的批判者という2つのタイプ

ジェフリー・ヤング(Jeffrey Young,)が開発したスキーマ療法(Schema Therapy)では、

幼少期に形成された「思考のクセ(スキーマ)」が、内なる批判者を作ると考えます。

特に、批判者には次の2タイプがあります。

| タイプ | 特徴 | 代表的な口ぐせ |

|---|---|---|

| 懲罰的批判者 | 自分を罰しようとする声 | 「ダメだ」「恥ずかしい」「罰を受けるべき」 |

| 要求的批判者 | 完璧を求める声 | 「もっと努力しろ」「人に迷惑をかけるな」 |

スキーマ療法では、これらの批判的パーツに対して、“健康な大人モード”で対応することを提案します。

つまり、「そんなに厳しくしなくても大丈夫だよ」と自分の中で優しい親の役割を育てるのです。

④メタ認知療法:思考を“観察する”ことで影響を弱める

エイドリアン・ウェルズ(Adrian Wells)によるメタ認知療法では、

「自分の考えを、もう一段上の視点から眺める力(メタ認知)」が、心の安定に不可欠だとされています。

内なる批判者の声に反応しすぎるのは、思考と自分を同一視している状態です。

たとえば、「失敗した=自分は価値がない」と感じると、批判の声が“真実”に聞こえてしまう。

しかし、メタ認知の視点を持つと、

「今、“自分を責める考え”が浮かんでいるだけだ」

と、一歩引いて観察できます。

この距離感こそが、マインドフルネスやセルフコンパッションにも通じる「思考から自由になる第一歩」なのです。

💡 まとめ

- 内なる批判者は、心理学的には「心の中の一つの声」。

- CBT・スキーマ療法・IFSなど、さまざまな理論で共通しているのは「批判者と戦わず、理解する」こと。

- 批判の声を“観察できる自分”を育てることで、心の支配から抜け出せる。

内なる批判者との付き合い方|心理学が教える優しい対処法

内なる批判者を「消す」ことはできません。

なぜなら、それはあなたの一部であり、“守るために厳しくしている存在”だからです。

大切なのは、戦うのではなく、理解し、距離を取り、穏やかに共存することです。

ここでは、心理学的に効果が認められている5つの対処法を紹介します。

① 批判の声を“外に出す”ジャーナリング

頭の中で考えていると、批判の声はどんどん増幅します。

そこで役立つのが、ジャーナリング(書き出し法)です。

手順:

- 頭の中に浮かんだ批判の言葉を紙に書き出す

(例:「何でうまくできないんだ」「みっともない」) - その下に「この声はどんな気持ちから来ている?」と書く

(例:「失敗したくない」「ちゃんとやりたい」) - 最後に、「本当はどうしたいの?」と自分に問いかける

こうして書き出すと、批判の声の裏にある本音や不安が見えてきます。

頭の中で責められている状態から、“対話の形”に変えることで、感情の整理が進みます。

② 批判者に“名前をつける”ことで距離を取る

内なる批判者を「自分」と思うと、苦しくなります。

しかし、それを一人のキャラクターとして捉えることで、冷静に扱えるようになります。

たとえば、

- 「鬼軍曹くん」

- 「心配性の先生」

- 「完璧主義ロボ」

のように、ユーモラスな名前をつけてみましょう。

批判の声が出たときに、「あ、また鬼軍曹くんが来たな」と認識するだけで、自分と切り離して受け止める力が生まれます。

③ セルフコンパッション(自己への優しさ)を育てる

心理学者クリスティン・ネフが提唱した理論で、

「他人に向ける思いやりを、自分にも向ける」考え方です。

セルフコンパッションは次の3つの柱で成り立ちます。

| 要素 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 自己への優しさ | 自分を責めず、温かく受け入れる | 「誰だってミスはある」 |

| 共通の人間性 | 失敗や不安は誰にでもあると理解する | 「自分だけじゃない」 |

| マインドフルネス | 批判の声に気づき、反応しない | 「今の思考を観察しよう」 |

この3つを意識するだけで、批判者の声が出ても、自分を再び責めずに済むようになります。

④ IFS的アプローチ:“守る意図”に気づいて感謝する

IFS理論(内的家族システム)では、内なる批判者はあなたを守るために厳しくしている存在とされます。

「失敗して傷つかないように」「恥をかかないように」という善意の防衛なのです。

批判の声が出たとき、次のように心の中で対話してみてください。

「そんなに厳しくしなくても大丈夫だよ」

「心配してくれてありがとう。でも今は大丈夫」

このように感謝の言葉をかけることで、批判者のエネルギーが少しずつ落ち着いていきます。

否定ではなく理解によって、批判者は“敵”から“味方”へと変化していきます。

⑤ マインドフルネス:思考の声をただ観察する

マインドフルネスとは、「今この瞬間の思考や感情に気づき、それに反応しないで観察する」スキルです。

批判の声が出ても、「それはただの思考」と気づくだけで、支配力が弱まります。

実践のコツ:

- 呼吸に意識を向け、浮かぶ思考を“雲のように流す”イメージを持つ

- 「あ、今“ダメだ”と思ったな」と気づくだけで止めない

- 批判を止めようとせず、“観察者の立場”を保つ

これを繰り返すと、「批判の声=真実ではない」と体感的に理解でき、心の余白が広がっていきます。

💡 まとめ

- 批判者と戦うのではなく、理解・観察・対話する。

- 書く・名前をつける・優しく接する・感謝する・観察する――どの方法も共通点は「自分と距離を取る」こと。

- この距離感こそが、心の自由と穏やかさを取り戻す第一歩になる。

内なる批判者を味方に変えるための視点転換

内なる批判者は「消すべき敵」ではなく、理解すれば心強い味方に変えられる存在です。

ここでは、批判者の声をポジティブなエネルギーに変えていくための3つの視点転換を紹介します。

①「批判=防衛反応」と理解する

まず大切なのは、批判の声を“悪者扱いしない”ことです。

私たちが自分を責めるのは、「ミスを防ぎたい」「失敗して傷つきたくない」という自己防衛の反応だからです。

たとえば、試験前に「落ちたらどうしよう」と不安になるのは、失敗を避けたいという自然な防衛反応です。

このときに「またネガティブな自分だ」と責めると、さらに批判のループに入ります。

代わりに、こう考えてみてください。

「この声は、私を守ろうとして出てきたんだ」

そう捉えるだけで、批判の声は敵ではなく“警報アラーム”に変わります。

アラームを止めるには、壊すのではなく、「もう安全だよ」と知らせるだけでいいのです。

②“完全でなくてもいい自分”を受け入れる

多くの人は、「ちゃんとできる=価値がある」と思い込んでいます。

しかし、心理学的には「自己受容」こそが行動と成長を促す土台です。

人間には本来、「不完全でも前に進める力」が備わっています。

それを妨げるのが、「完璧じゃなきゃダメ」という条件付きの自己肯定感です。

不完全さを受け入れるコツ:

- 「失敗=成長の一部」と捉える

- 「できなかったこと」より「できたこと」に目を向ける

- 「今の自分はまだ途中だけど、それでも価値がある」と考える

このように考えを少しずつ変えると、内なる批判者も「完璧を求める鬼」から、「次の一歩を促すコーチ」に変わっていきます。

③厳しさの裏にある「守りたい気持ち」に気づく

内なる批判者は、実はとても愛情深い存在です。

なぜなら、その厳しさの裏には「自分を守りたい」「安心して生きたい」という健気な願いが隠れているからです。

たとえば、

- 「恥をかきたくない」 → 社会的つながりを守りたい

- 「失敗したくない」 → 自分の能力を信じている

- 「もっと頑張らなきゃ」 → 成長したいという本能

このように、批判の声を“表面”ではなく“動機”で見ると、

「この声は私を壊そうとしているのではなく、支えようとしているんだ」

と気づけます。

批判者を理解し、その“守る意図”に感謝することで、心の中に協力関係が生まれます。

そして、そのとき初めて、「批判者としての自分と仲直りする」ことができるのです。

💡 まとめ

- 内なる批判者は、あなたを守るために生まれた防衛的な声。

- 完璧主義を手放し、不完全さを受け入れることで批判が穏やかになる。

- 批判の裏には「守りたい」「成長したい」という愛情が隠れている。

- 理解と感謝によって、批判者は“敵”から“味方”に変わる。

まとめ|内なる批判者を理解すれば、自分との関係が変わる

これまで見てきたように、内なる批判者は単なる“ネガティブな声”ではなく、あなたの心を守ろうとする防衛的な働きを持つ存在です。

最後に、この記事の要点を振り返りながら、「批判者との新しい付き合い方」を整理していきましょう。

批判の声は「敵」ではなく「守り手」

私たちはつい、「自分を責める声=悪いもの」と思いがちです。

しかし心理学的には、内なる批判者は“自分を守ろうとする無意識の味方”でもあります。

- フロイトの「超自我」は、社会的に正しく生きるための監視役

- IFSモデルでは、批判者は“傷ついた自分を守る保護者”

- スキーマ療法では、“厳しすぎる親”のような内なる声

つまり、批判者は「あなたを壊すため」ではなく「傷つけないため」に存在しているのです。

この理解が、“心の戦い”を“心の対話”に変える第一歩です。

理解と受容によって、自分への信頼が育つ

内なる批判者を理解し、受け入れるほど、心は落ち着きを取り戻します。

これは自己受容(self-acceptance)のプロセスでもあります。

たとえば、批判の声が出たときに次のように対応してみましょう。

- 「ああ、また完璧を求めているな」

- 「不安だから守ろうとしてるんだな」

- 「この声があるおかげで、私は慎重になれるんだ」

このように“批判を分析ではなく理解で受け止める”ことで、心の内側に自己信頼の土台が生まれます。

心理学的に“優しさは成長を促す力”である

セルフコンパッションの研究では、自分に優しい人ほど回復力(レジリエンス)が高いことが示されています。

つまり、「自分を責めるほど成長する」わけではなく、“優しく理解するほど人は伸びる”のです。

🔹 厳しさ → 恐れからの行動

🔹 優しさ → 安心からの行動

恐れの中では行動は縮こまり、安心の中では行動は広がります。

内なる批判者を理解できるようになるというのは、単に自己否定をやめることではなく、

「自分の中の厳しい声を、恐れではなく理解で扱えるようになる」ということです。

すると、不安やリスクがあっても落ち着いて考えられ、自分の判断で行動できる心の余裕が生まれます。

💡 最終まとめ

- 内なる批判者は、あなたを守るために存在している。

- 批判を否定せず、“理解と感謝”で受け止めると力が変わる。

- 自分への優しさは、怠けではなく、成長のエネルギーにすることができる。

「内なる批判者を黙らせるのではなく、理解し、対話し、癒すこと。」

それが“本当の意味で内なる批判者と仲直りする”ということ。

痛みを否定するのではなく、

「そう感じても大丈夫」と受け入れる。その瞬間、心の中の緊張がほどけます。

これが“癒やし”です。