「なんで幸せって続かないんだろう?」

新しい恋人、昇給、買い物、フォロワーの増加――嬉しいことがあっても、気づけば“元の気分”に戻っている…。そんな経験、ありませんか?

- 最初はワクワクしたのに、すぐ慣れてしまう

- 手に入れた瞬間がピークで続かない

- もっと上を求めてしまい、満足できない

- 他人と比べて自分の幸福が薄まる

もし心当たりがあるなら、その理由はあなたの性格ではなく 「快楽適応(ヘドニック・トレッドミル)」 という脳の仕組みが働いているからかもしれません。

この記事では、

- 快楽適応とは何か

- 幸せが続かない4つの心理メカニズム

- 宝くじ・恋愛・収入などの有名研究

- 幸福を長持ちさせる科学的なコツ

を初心者にもわかりやすく解説します。

読むほど「幸せの扱い方」がわかり、日常の満足度がぐっと上がるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

快楽適応(ヘドニック・トレッドミル)とは?|まずは意味をわかりやすく解説

快楽適応の基本的な定義

快楽適応(ヘドニック・トレッドミル)とは、

どんなに嬉しいことが起きても、人はすぐに“元の幸福度”に戻ってしまう心理現象のことです。

たとえば、

- 給料が上がった

- 新しい恋人ができた

- 引っ越して環境が良くなった

- 新しいガジェットを買った

こうしたポジティブな出来事は、一時的に幸福度を押し上げます。

しかし、数週間〜数ヶ月で慣れてしまい、喜びが薄れていくのが人間の特徴です。

まるで走っても前に進めないランニングマシン(トレッドミル)のように、

幸福を追いかけても「もっと、もっと」と欲求水準が上がり、幸福度は元に戻る。

これが「ヘドニック・トレッドミル」という比喩の由来です。

なぜ「幸せに慣れてしまう」のか(簡単な概要)

人が幸せに慣れてしまう理由は、大きく3つあります。

① 脳の仕組み(感情の恒常性)

脳は “感情の状態を一定に保とうとする” 性質があります。

強い喜びが長く続くとバランスが崩れてしまうため、脳は安全のために“元の平常運転”に戻そうとするのです。

② 刺激への馴化(ハビチュエーション)

人は繰り返される刺激に慣れる生き物です。

最初は大きな喜びでも、毎日同じ刺激を受けると反応が弱くなり、当たり前に感じてしまうのです。

③ 社会比較による価値の低下

良い変化が起きても、周りと比較すると

「まだ上がいるな…」

「もっと良いものがほしい」

という気持ちが生まれ、現状が普通に見えてしまうことがあります。

これらが組み合わさり、どんな幸福でも“慣れ”が起こるというわけです。

幸福度が元に戻る“セットポイント”という考え方

快楽適応を理解するうえで大切なのが、

「幸福度には人それぞれの基準値(セットポイント)がある」という考え方です。

セットポイントとは?

- 遺伝・性格・生活習慣などによって決まる

- 人が自然と戻っていく幸福度の“ホームポジション”

- どんな良いこと・悪いことがあっても、時間が経つとこの基準へ回帰しやすい

つまり、

- 宝くじで大金を得ても

- 昇進して社会的地位が上がっても

- 恋愛初期のドキドキを味わっても

人は自分の“幸福の基準値”に戻っていくということです。

もちろん、セットポイントは一生固定ではありません。

価値観・行動・人間関係によって、ゆっくり変化させることも可能です。

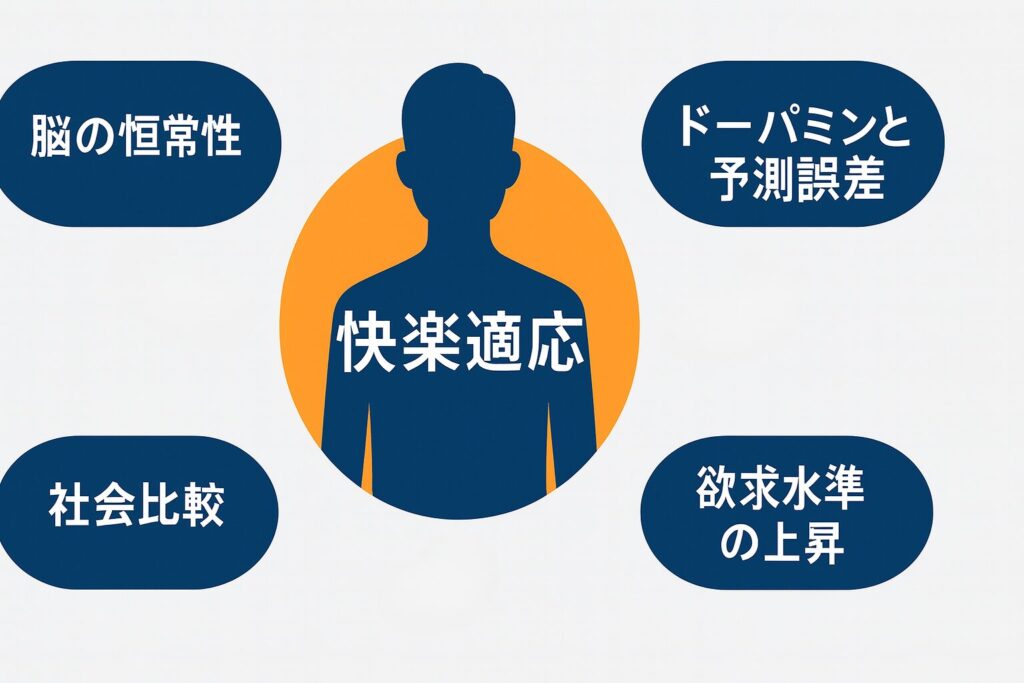

幸せが続かない心理学的な理由|快楽適応が起こる4つのメカニズム

人が「幸せが続かない…」「嬉しいのは最初だけ…」と感じてしまう背景には、

脳・心理・比較・欲求の4つの仕組みが関わっています。

ここでは、それぞれを初心者でも理解できるように、日常例を交えて解説します。

①脳の恒常性(ホメオスタシス)|感情が元に戻る仕組み

人間の脳には、体や心の状態を一定に保とうとする仕組み(ホメオスタシス)があります。

- 暑いと汗をかく

- 寒いと震えて熱を作る

- 血圧や体温を一定にする

これと同じように、感情にも“元に戻る力”が働いているのです。

ポジティブな感情=維持が難しい

嬉しい出来事が起きると、一時的に幸福度は跳ね上がります。

しかし、強い喜びを長時間維持してしまうと、脳にとっては刺激が強すぎるため、

- だんだん反応を弱める

- 感情の揺れを小さくする

- 日常モードに戻そうとする

という調整が入ります。

これが「嬉しさが長く続かない」正体です。

②ドーパミンと報酬予測誤差|「手に入れた瞬間がピーク」になる理由

人が快楽を感じるときには、脳内でドーパミンが分泌されます。

ドーパミンは「快楽物質」と思われがちですが、本当は

“欲しい!”という気持ちを強くする物質

です。

ドーパミンは「期待」に反応する

- ほしい物が手に入る“前”

- デート前のワクワク

- 買い物前のテンションの上昇

- ボーナス前の浮き立つ気持ち

このときに最も強く働きます。

しかし、手に入ってしまうとドーパミンは低下します。

つまり、

手に入れた瞬間が幸福のピークになりやすい。

報酬予測誤差とは?

「期待より良かったか?悪かったか?」で喜びの強さが変わる仕組みです。

- 期待以上 → 大きな喜び

- 期待どおり → 普通

- 期待以下 → がっかり

同じ出来事でも、期待が大きいと幸福は続かないのです。

社会比較(上方比較)|他人を見るほど満足感が下がる

快楽適応を強める最大の要因の1つが、比較です。

SNS時代では特に、

- 他人の旅行

- 他人の収入

- 他人の容姿

- 他人の実績

など、いくらでも“上の世界”を見ることができます。

上方比較が幸福度を下げる理由

人は自分と他者を自然と比べてしまいます。

これを心理学では「上方比較」と呼びます。

- 自分より優れた人

- 自分より豊かな人

- 自分より幸せそうな人

こうした情報を見るほど、現状への満足度が下がってしまうのです。

どれだけ良い変化が起きても、

「もっとすごい人がいるな…」

「これくらい普通かもしれない…」

という気持ちになり、幸福感が薄まります。

“欲求水準の上昇”|もっと欲しくなる心理

良い出来事を経験すると、人間の欲求水準は自然と上昇します。

例:

- 給料が上がる → もっと欲しくなる

- 新しいガジェットを買う → さらに高性能な機種が欲しくなる

- 恋人ができる → 次は結婚、次はもっと…と先へ先へ行く

人間の欲望には“天井”がありません。

この性質がある限り、どれだけ満たされても

「もっと欲しい」

「今の状態は当たり前」

と感じてしまい、幸福度は元に戻ります。

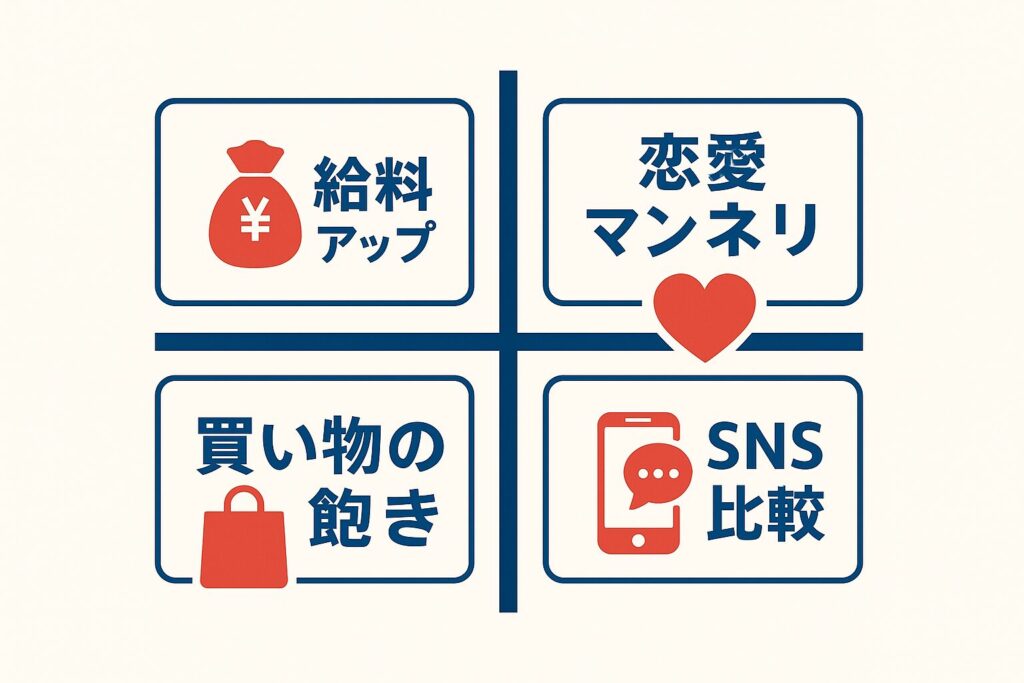

快楽適応が起きやすい場面|お金・恋愛・SNS・買い物の“幸福の賞味期限”

快楽適応は「ほぼすべての幸福体験」に起こりますが、

特に「刺激が強い」「変化量が大きい」「比較が発生しやすい」場面では、

“慣れ”が早く起こることが知られています。

ここでは、日常でよくある 4つの分野(仕事・恋愛・買い物・SNS) を取り上げ、

快楽適応がどのように進むのかをわかりやすく解説します。

①給料アップ・昇進|仕事の幸福が長続きしない

給料アップは、一瞬は大きな幸福感をもたらします。

しかし心理学の研究では、次のようなパターンが一般的です。

給料アップ後に起きること

- 最初の数週間〜数ヶ月は嬉しさが続く

- やがて“それが普通”になる(適応)

- 周囲と比較して「もっと欲しい」心理が働きやすくなる

- 新しい役割や責任によるストレスが増えることも

つまり、

給料 → 幸福の上昇 → 調整 → 現状が基準化

という流れで、幸福度は元に戻りやすいのです。

②恋愛の“最初だけ楽しい”現象|マンネリの心理

恋愛で最も幸福度が高いのは 出会い〜付き合い始め の時期。

脳内でドーパミンが大量に分泌され、興奮・熱中・没頭が起こります。

しかし…

数ヶ月〜数年で必ず「マンネリ」が訪れる理由

- 新鮮さ(Novelty)がなくなる

- 相手の行動が予測できるようになる

- 期待値が上がる

- 日常的な役割が増える

これは“愛が冷めた”わけではなく、

快楽適応の自然なプロセス です。

マンネリは「関係が安定してきた」というポジティブな面もあります。

③買い物・物欲|新しい物ほど飽きるスピードが速い

スマホ、服、ガジェット…

新しい物を買った瞬間の喜びは強烈ですが、短命です。

なぜすぐ飽きる?

- 新しい刺激は脳を強く活性化する

- しかし、刺激に慣れるのも早い

- 満足感が下がると、次の“もっと良いもの”が欲しくなる

これは「ヘドニック・トレッドミル(幸福のランニングマシン)」がよく当てはまる領域です。

買っても買っても幸福が長続きせず、

次々に新しい刺激を求める無限ループ に陥りやすくなります。

④SNSの承認欲求|比較による幸福度の低下

SNSは快楽適応の温床です。

“いいね”の快感が長続きしない理由

- 最初の「いいね」は大きな刺激

- 慣れてくると、より多くの反応を求める

- 少し「いいね」が減ると不安を感じる

- フォロワーの数を比較する地獄へ…

しかもSNSは「上方比較」が起こりやすい構造。

- 友達の成功

- 他人の華やかな日常

- モデルのスタイル

これらが絶えず流れてくるため、

現実より“上の人”ばかり見てしまい、満足度が下がりやすい のです。

まとめ:快楽適応が起きやすい4つの領域

| 分野 | なぜ適応が起きる? |

|---|---|

| 仕事(給与・昇進) | 期待値が上がる/責任が増える |

| 恋愛 | 新鮮さの喪失/予測可能性の上昇 |

| 買い物 | 刺激が強く慣れやすい/ハードルが上がる |

| SNS | 比較が発生しやすい/承認欲求が強化される |

どれも日常的に触れるものであるため、

快楽適応から完全に逃れるのは不可能 といえます。

しかし、次の見出しでは

「快楽適応を理解するうえで重要な理論」

を紹介し、より深い理解へつなげていきます。

関連する心理学モデル|快楽適応を理解する上で重要な理論まとめ

快楽適応は単独で存在する現象ではなく、

複数の心理学モデルと密接に関わる“総合的な幸福メカニズム” として理解すると、

より深く本質がつかめます。

ここでは、快楽適応と特に関連の強い4つの理論をわかりやすく紹介します。

①適応レベル理論(ヘルソン)|人は“基準”をつくり変える

アメリカの心理学者ヘルソンが提唱した理論です。

人の評価基準(当たり前ライン)は、

経験によって絶えず書き換わるという考え方。

たとえば…

- 最初は「年収500万で大満足」だったのに

- いつの間にか「普通かな」「もっと欲しい」と思う

- もっと年収が高い人を見ると、自分の基準が上書きされる

この「基準の変化」が快楽適応を強めます。

= 幸福の水準は“絶対値”ではなく“相対値”。

何か良いことがあると、一度高まった基準が新しい日常になり、

そこからのズレだけで幸福や不満を感じるようになります。

②幸福のセットポイント理論|遺伝・性格の影響

心理学者ソニア・リュボミアスキーらの研究で有名になった理論。

人には生まれつき決まった「幸福のベースライン」があるとされます。

■ 幸福度の内訳(有名な“40%モデル”)

- 50%:遺伝(性格・気質)

- 10%:環境(収入・住環境・見た目)

- 40%:意図的な行動(思考・習慣)

宝くじに当たっても、恋愛で幸せになっても、

結局は「自分の幸福ライン」に戻るのはこのためです。

快楽適応は、この“セットポイントへの回帰”と深く関係しています。

③プロスペクト理論|喜びより“損失”に敏感な脳

行動経済学のカーネマン(ノーベル賞)が提唱した理論です。

人間は「得する喜び」より「損する痛み」の方に敏感

- 1万円得する:嬉しい

- 1万円失う:ショックが大きい(2〜2.5倍と言われる)

この「損失回避」の性質により、

- 収入が上がった:すぐ慣れる

- 収入が下がった:強く落ち込む

という 非対称性 が生まれます。

快楽適応が起こる一方で、

ネガティブな変化にはなかなか慣れない理由の1つです。

④フロー体験は“慣れにくい”というポイント

ポジティブ心理学で有名な「フロー理論(チクセントミハイ)」。

フローは快楽適応が起きにくい

なぜなら…

- “物”ではなく“没頭体験”が中心

- 内発的動機づけが源

- 行為そのものが報酬になる

- 新たなスキルが生まれ、自己成長する

- 新鮮さが失われにくい

物質的幸福はすぐ慣れるのに対し、

「熱中できる行動」には慣れが起きにくい という大きな対比があります。

これは快楽適応を遅らせるヒントとして非常に重要で、

次の章で出てくる「幸福を長持ちさせる方法」と深くつながります。

まとめ:快楽適応の背景にある4つの理論

| 理論 | ポイント |

|---|---|

| 適応レベル理論 | 基準が書き換わることで“慣れ”が起きる |

| セットポイント理論 | 幸福度が元に戻る“ベースライン”の存在 |

| プロスペクト理論 | 得より損に敏感 → ポジティブの適応は早い |

| フロー理論 | 没頭体験は慣れにくい(幸福の持続に役立つ) |

これらの理論を理解すると、

快楽適応は単なる「慣れ」ではなく、

人間の認知・感情・比較・価値の総合的な仕組みだと分かります。

快楽適応は悪いことではない?|心理学が示す“慣れ”のメリット

快楽適応には「幸せが続かない」というネガティブな側面が注目されがちですが、

実は 人間が健全に生きるために欠かせない“防御システム”でもある ことが、心理学の研究でわかっています。

ここでは、快楽適応の“隠れたメリット”を3つの視点から解説します。

①苦痛からの回復も早い(ネガティブへの適応)

快楽適応は「ポジティブに慣れてしまう」だけではありません。

実は ネガティブな出来事に対しても働く 非常に重要な仕組みです。

たとえば…

- 失恋しても時間が経つと日常に戻れる

- 仕事の失敗もいつまでも引きずらない

- 引っ越し・失業・ケガなどの逆境にも“意外と慣れる”

人は「悪い出来事に対しても適応できる」からこそ、

長い人生の中で立ち直り続けることが可能 なのです。

心理学ではこれを ネガティブ適応 と呼び、

幸福研究の大きな恩恵の一つとして知られています。

快楽適応は本来「ポジティブな出来事に慣れて幸福が元に戻る」現象を指します。

ただし人間には“ネガティブな出来事にも慣れる”という情動適応(emotional adaptation)も働きます。

この2つはメカニズムが似ているため、一般的な文脈ではまとめて語られることもあります。

②日常生活を安定させる“恒常性”の役割

もし毎日、感情がジェットコースターのように激しく揺れたら、

人は疲れ果ててしまいます。

快楽適応は、感情を一定に保つ “心の体温調整” のような働きをします。

恒常性があるメリット

- 感情の乱高下が減り、冷静に判断できる

- 環境の変化に振り回されにくくなる

- “慣れ”があることで安心感が生まれる

- 毎日を淡々と過ごす土台ができる

つまり快楽適応は、

「幸せを減らす」のではなく「日常を安定させる」ための機能 といえます。

③ストレスから立ち直るレジリエンスとの関係

近年の心理学では、

“心の回復力=レジリエンス” が重要な研究テーマになっています。

快楽適応は、このレジリエンスと深く関係しています。

適応があるからレジリエンスが育つ

- ネガティブな出来事にも慣れられる

- 気持ちが徐々に「元の自分」に戻る

- 経験から学んで、次に活かせる状態になる

つまり、快楽適応は

「ストレス → 落ち込み → 回復」

という“回復の道筋”を支える仕組みです。

快楽適応のポジティブ面まとめ

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 苦痛からの回復が早い | ネガティブな出来事に適応し、立ち直りを促す |

| 日常が安定する | 感情の揺れが減り、判断力や落ち着きを保てる |

| レジリエンスを支える | 回復力の土台となり、失敗や逆境に強くなる |

“慣れる”ことは悪いことではなく、

むしろ 人間が健康に生きるための必須機能 です。

だからこそ、

「快楽適応が起きるのは普通」「自分のせいではない」

と理解しておくことが重要です。

快楽適応を遅らせて幸せを長持ちさせる方法|科学的に効果のあるアプローチ

快楽適応そのものは避けられません。

しかし、“適応が起きるスピードを遅らせる”ことは可能です。

ここでは、心理学・脳科学の研究で効果が認められている

“幸福を長持ちさせる具体的な方法”を4つ紹介します。

日常で実践しやすいものばかりなので、今日から使えます。

①感謝・内省(感謝日記)で“慣れ”を遅らせる

心理学の研究では、感謝を意識する習慣が快楽適応を遅らせる効果があると確認されています。

感謝が有効な理由

- “当たり前”が「特別なもの」に再評価される

- 幸福の基準が上書きされにくくなる

- ポジティブ感情が強化される

- 不満や比較の思考が減る

特に有名なのが 感謝日記(Gratitude Journal)。

感謝日記のやり方(例)

- 今日ありがたかったことを3つ書く

- その理由を一行だけ添える

- 毎日または週3回ほど続ける

これを続けると、幸福度が上がるだけでなく、

良い出来事に“慣れにくい脳”が育ちます。

②新鮮さ(Novelty)を生活に取り入れる

快楽適応は「同じ刺激が繰り返されるとき」に起こります。

つまり逆に言うと、

違う刺激・変化・新鮮さがあると“慣れ”は起きにくい。

これは脳科学で「ノベルティ効果」と呼ばれます。

■ 新鮮さを作る方法の例

- いつもと違うカフェで作業する

- 新しい趣味を少しだけ試す

- デートの雰囲気を変える(場所・時間・話題)

- 日曜日の朝だけ普段と違うルーティンにする

- 旅行や散歩コースを変えてみる

新鮮さは小さくてもOK。

“違う刺激”があるだけで幸福感は持続しやすくなります。

③行動の意味や価値に目を向ける(自己決定理論)

心理学の「自己決定理論(SDT)」では、

人間の幸福は

- 自律性(自分で選んでいる感覚)

- 有能感(できている感覚)

- 関係性(つながりの感覚)

の3つが満たされると高まると説明されます。

このタイプの幸福は、

“結果”ではなく“行為そのもの”に価値があるため、

快楽適応が起きにくいのが特徴です。

たとえば…

- 創作が「お金のため」ではなく 「作りたいから」

- 運動が「痩せるため」ではなく「気持ちいいから」

- 読書が「知識のため」ではなく「好奇心で」

こうした 内発的動機づけ が強い行為は、

幸福が長続きしやすいことが多くの研究で示されています。

④小さな喜びを分散して味わう(頻度>強度の法則)

幸福研究には有名な結論があります。

“幸福は量より頻度”

- 1回の大きなご褒美

よりも - 小さな喜びを何回も味わう

方が、幸福度は高まりやすい。

これは快楽適応を避けるためにも非常に効果的です。

例

- いきなり高級バッグを買う → 一瞬で慣れる

- カフェの新作を楽しむ → 毎週ちょっと嬉しい

- 小さな旅行やデートを分散する

- ご褒美を毎週末の習慣にする

刺激は“強いほど慣れやすい”ため、

小さく分けて楽しむことが幸福を長持ちさせるコツ。

幸福を長持ちさせる方法まとめ

| 方法 | 効果 |

|---|---|

| 感謝・内省(感謝日記) | 幸せを再評価 → 慣れにくくなる |

| 新鮮さ(Novelty) | 刺激の変化で脳が活性化 → 適応しにくい |

| 行動の意味(自己決定理論) | “行為そのもの”が幸福 → 継続しやすい |

| 小さな喜びを分散 | 適応しにくい幸福の積み上げ |

快楽適応に「逆らう」のではなく、

“うまく付き合う”ことで長期的な幸福をデザインできます。

快楽適応の具体的な活用例|仕事・恋愛・買い物でできる工夫

快楽適応は「幸福が続かない原因」として語られがちですが、

実は 人生をより良くするために“活用できる心理現象” でもあります。

ここでは、日常で特に重要な 仕事・恋愛・買い物・SNS の4つの分野で、

快楽適応をどう使えば良いのか、すぐ実践できる形でまとめます。

①仕事のモチベーション管理(インセンティブの限界)

給料アップやボーナスのような “外発的報酬”には強い快楽適応が起こる ため、

モチベーションを維持する効果は長続きしません。

よくある失敗例

- “報酬アップだけ”でモチベを維持しようとする

- ご褒美を与えても数日で慣れる

- インセンティブを強くしすぎると、逆に疲れる

仕事で快楽適応を“逆利用”する方法

- 単調作業を習慣化し、努力の負荷を軽減する

- タスクを細分化し、達成感を小分けに味わう

- 単調さに“新鮮さ”を混ぜてマンネリを防ぐ

- 成果ではなく 「成長・有能感」 を意識する(内発的動機づけ)

報酬はモチベの“着火剤”程度にとどめ、

毎日の小さな達成感で幸福を積み上げると持続しやすくなります。

②恋愛・夫婦関係の“新鮮さ”の作り方

恋愛関係は快楽適応がもっとも強く起こる領域。

特に、付き合いたて → 半年 → 1年 → 3年 と段階的に慣れが進みます。

しかし、これは「愛が冷めた」わけではありません。

新鮮さ(Novelty)が失われたことによる脳の自然な反応です。

新鮮さを取り戻すコツ

- デートの“場所”を変える(雰囲気の変化が効果的)

- 一緒に共有体験(旅行・料理・ゲーム)を積む

- 会話テーマを変える(深い話・将来の話など)

- 相手への感謝を言葉にする(感謝は適応を遅らせる)

関係が長続きするカップルほど、

“マンネリと戦う工夫”を日常的にしているという研究もあります。

③買い物・物欲との付き合い方(浪費を防ぐ)

買い物は快楽適応が最も強烈に働く分野の一つ。

- 新しい物 → 強い刺激 → すぐ慣れる

- 慣れる → また新しい物が欲しくなる

という無限ループが起こりやすく、

「幸福のランニングマシン(トレッドミル)」と言われるゆえんです。

快楽適応を利用した買い物術

- 高額品は“まとめて買う”よりも“時間を空ける”

- “買う前のワクワク”をゆっくり味わう

- 新しい物を買ったら、1週間は“使い込む”ことに集中する

特に “買う前のワクワク”が幸福のピーク なので、

購入までのプロセスを楽しむと満足度が高いまま維持できます。

④SNSの使い方を改善するコツ(比較を減らす)

SNSは快楽適応と社会比較のダブルパンチで、幸福度が下がりやすい領域です。

SNSで快楽適応が加速する原因

- “いいね”に対するドーパミン反応

- 上方比較の連続

- 見栄・承認欲求の強化

- 自分の現実が色あせて見える

SNSの快楽適応を“予防”する方法

- 投稿の「頻度」を下げる

- タイムラインを見る時間を制限する

- “通知OFF”で反応依存を断つ

- “比較対象になるアカウント”のミュート

- SNSを“情報収集のため”に限定する

SNSに“使われる側”から“使いこなす側”に変わることで、

幸福度の低下を大幅に防げます。

快楽適応の活用ポイントまとめ

| 分野 | 快楽適応を利用した工夫 |

|---|---|

| 仕事 | 小さな達成感・内発的動機づけ・習慣化 |

| 恋愛 | 新鮮さの注入・感謝の共有・共有体験 |

| 買い物 | ワクワクを味わう・分散購入・目的の再設定 |

| SNS | 比較を減らす仕組み・使い方の最適化 |

快楽適応は「不幸の原因」ではなく、

“賢く使えば幸福のコントロール装置” になります。

まとめ|快楽適応を理解すれば「幸せが続かない理由」がクリアになる

快楽適応は「幸せが続かない」「嬉しいのは最初だけ」

と感じてしまう現象の“裏にある理由”を明確に説明する心理学の核心です。

ここまで見てきたように、

快楽適応は弱点ではなく、人間の脳に備わった“自然な仕組み” です。

最後に、本記事の要点と日常で意識したいポイントをまとめます。

本記事の要点

- 快楽適応(ヘドニック・トレッドミル)とは?

→ 人は良い出来事に慣れ、幸福度が元に戻る心理現象。 - 幸せが続かないのは脳の仕組みのせい

→ ホメオスタシス、ドーパミン、社会比較、欲求の上昇が原因。 - 恋愛・お金・SNS・買い物で強く起こる

→ 刺激が大きいほど、早く慣れる。 - 関連理論(適応レベル・セットポイント・プロスペクト理論)で理解が深まる

→ 幸福は“絶対値”ではなく“相対値”で感じている。 - 快楽適応は悪ではない

→ ネガティブにも慣れるため、心の回復力(レジリエンス)を支えている。 - 幸福を長持ちさせる方法がある

→ 感謝、ノベルティ、内発的動機づけ、小さな喜びの分散。

生活で意識すべきポイント

快楽適応を理解すると、

「幸せが続かないのは自分のせいではない」と気づけるようになります。

日常で取り入れたいポイントは以下の4つです。

1. 当たり前に慣れすぎない(感謝・内省)

小さな出来事を“ありがたい”と再評価する習慣が、幸福を長持ちさせる。

2. 新鮮さをつくる(Novelty)

週1回の小さな変化を取り入れるだけでも、幸福の持続力は上がる。

3. 成果よりプロセスを楽しむ(自己決定理論)

行為そのものに意味を感じる活動は、快楽適応が起きにくい。

4. 幸福は「大きさ」より「頻度」

高価なご褒美より、小さな喜びをこまめに味わう方が幸福は続く。