「どうしてこんなにイライラするんだろう…」「やりたいことがあるのに動けない」「人間関係に疲れる」

そんなモヤモヤが続くとき、その正体は“欲求不満(フラストレーション)”かもしれません。

欲求不満とは、“やりたいこと”と“現実”のギャップが生む不快感のこと。

放っておくと、イライラ・無気力・先延ばしなど、心にも行動にも影響が出てしまいます。

この記事では、

- 欲求不満の意味

- 脳と心で起きている心理メカニズム

- 欲求不満が生まれる3つの原因

- 原因別の具体的な対処法

を初心者にも分かりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

欲求不満(フラストレーション)の意味とは?|まずはシンプルに分かりやすく解説

欲求不満(フラストレーション)とは、

「こうしたい」「こうなりたい」という自分の欲求が、現実によって妨げられたときに生じる不快感のことです。

もっと簡単にいえば、

“欲求と現実のギャップ”が心にストレスを作っている状態です。

これは誰にでも起こる、自然な心理反応です。

まずは、その仕組みをわかりやすく整理していきます。

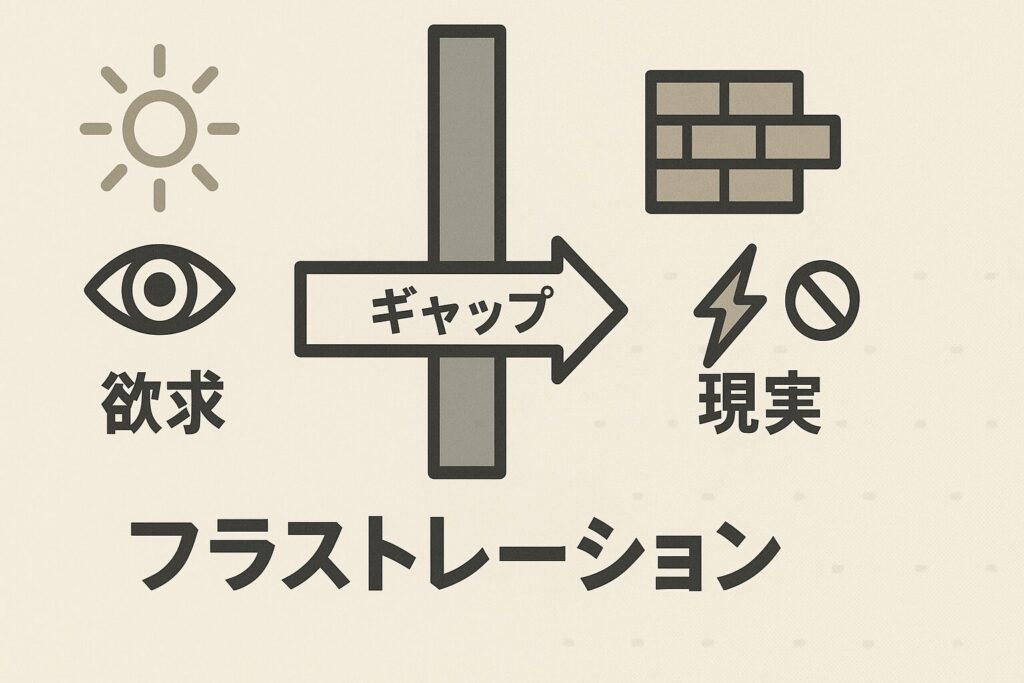

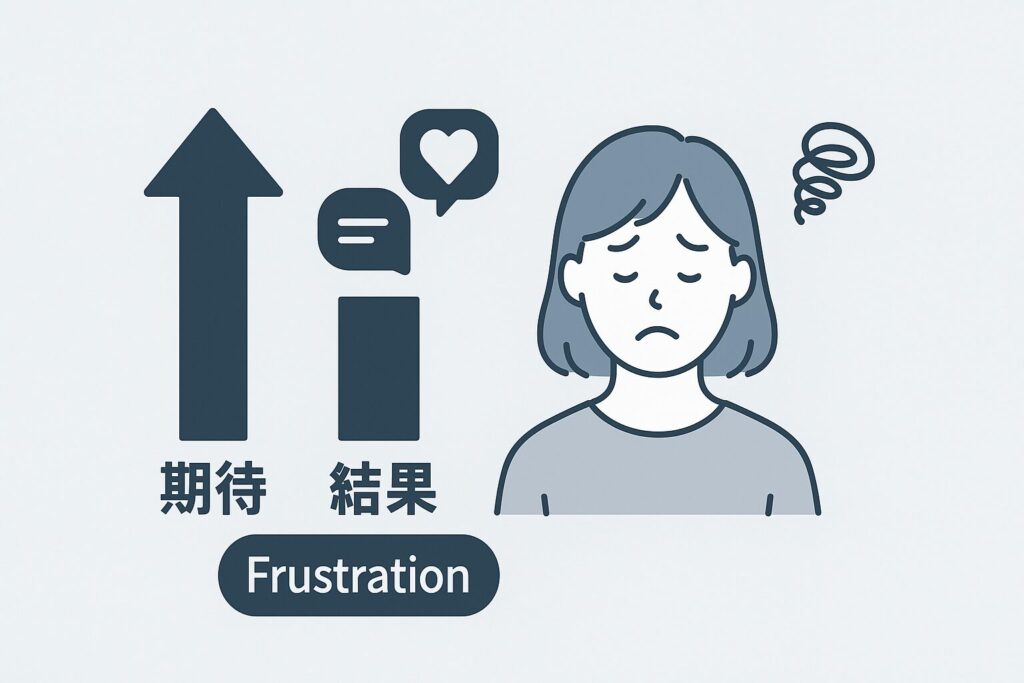

欲求不満=「欲求と現実のギャップ」で生じる不快感

欲求不満を引き起こす根本は非常にシンプルで、

次の2つの差が広がるほど、イライラやモヤモヤが強くなります。

- 欲求(こうしたい・こうなりたい)

- 現実(実際にはできていない・叶っていない)

この“差”が大きいほど、不満は強くなります。

例えるなら、

「思い通りにならないハンドルを握っている状態」です。

行きたい方向があるのに、ハンドルが思ったように動かない。

この状態が続くと、誰でもストレスを感じます。

日常で起きる典型例(仕事・恋愛・SNS・人間関係)

実は、私たちが日々感じるイライラ・モヤモヤの多くは、

欲求不満が原因になっています。

以下は“よくある例”です。

仕事での欲求不満

- 頑張っているのに評価されない

- スケジュール通りに進まない

- 他人に振り回される

→ 「できるはずなのにできない」という阻害がストレスに。

恋愛での欲求不満

- 返信が遅い

- 気持ちが伝わらない

- 思ったように関係が進まない

→ 「こうなってほしいのに…」が強い不満を生む。

SNSでの欲求不満

- 投稿の反応が少ない

- 他人と比較して落ち込む

- 承認されたい気持ちが満たされない

→ 承認欲求(認められたい欲求)が満たされない状態。

人間関係での欲求不満

- こちらの気持ちが伝わらない

- 認めてもらえない

- 自分のペースが乱される

→ 「他者によって思い通りにならない」状況が続くと不満が蓄積。

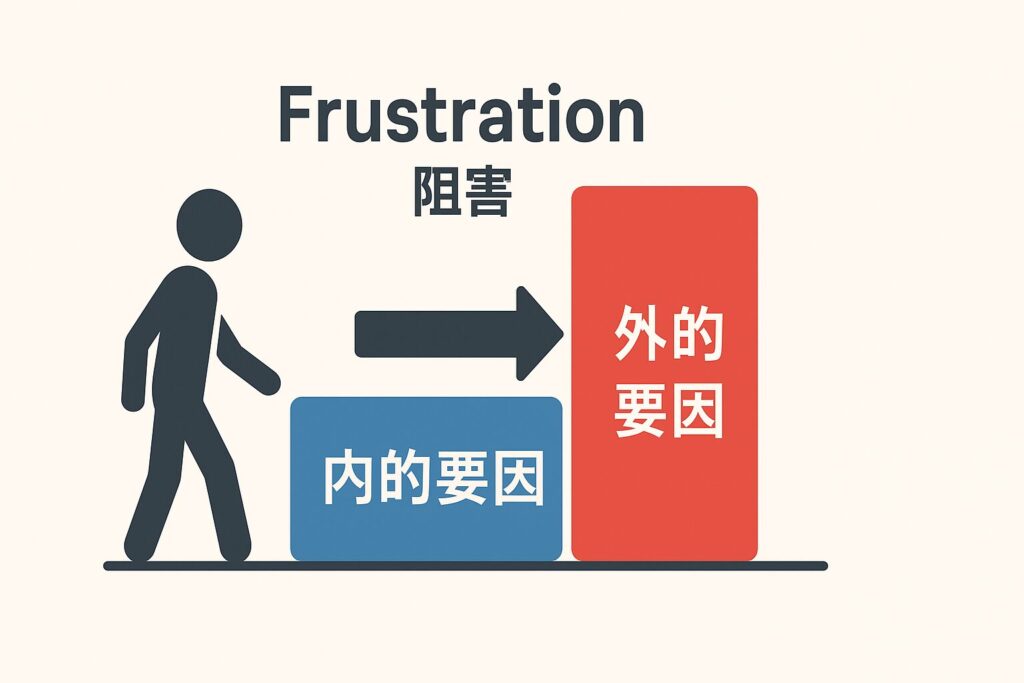

心理学での正式な定義(阻害・欠乏・不一致)

心理学では、欲求不満は次の3つに分類されます。

① 阻害(interference)

欲求が外的要因(環境・他人)に妨げられている状態。

例:邪魔される、時間が足りない、状況が整わない。

② 欠乏(deprivation)

心理的・身体的な欲求そのものが不足している状態。

例:休息不足、承認不足、自由の欠如。

③ 不一致(incongruence)

“こうありたい自分”と“現実の自分”が一致していない状態。

例:理想は高いのに行動できない、結果が出ない。

このように、

欲求不満は「心が本来望んでいることに進めていない状態」と捉えると理解しやすいです。

欲求不満が生まれる心理メカニズム|脳と心で起きていること

欲求不満は、単なる「イライラ」ではありません。

その裏では、脳と心の仕組みによって“自然に”起こる反応が働いています。

ここでは、心理学と脳科学で説明される3つのメカニズムを

初心者にも分かるように解説していきます。

①報酬予測誤差(期待と結果の差がイラ立ちを生む)

私たちの脳には、

「これくらいはうまくいくはず」という期待(予測)を立てる仕組みがあります。

そして実際の結果が期待とズレると、脳は次のように反応します。

- 期待 > 結果 → イライラ・失望(不満が強くなる)

- 期待 = 結果 → 安心

- 期待 < 結果 → 喜び・満足

このように、

報酬予測誤差(Reward Prediction Error) という脳の仕組みが、

「期待外れ=欲求不満」を生み出します。

日常でよくある例

- 絶対に通ると思っていた面接に落ちた

- 返信が来ると思ったのに来ない

- SNSの反応が少ない

- 仕事で褒められると思ったのにスルーされた

どれも、

“期待”が“現実”に裏切られた瞬間に生じる脳の反応です。

②認知的不協和(行動・感情・考えのズレがストレスに)

心理学者フェスティンガーが提唱した

認知的不協和(cognitive dissonance)は、

「自分の行動・気持ち・考えの間に矛盾があると、人は不快感を感じる」

という理論です。

この“不協和”が強まるほど、欲求不満も強くなります。

例えばこんな矛盾

- 「ダイエットしたい」→ でも甘いものが食べたい

- 「早く寝たい」→ でもスマホを見てしまう

- 「仕事を辞めたい」→ でも不安で行動できない

- 「変わりたい」→ でも面倒でやらない

このような

“頭では分かってるのに、行動できない状態”

は、欲求不満の典型です。

人は不協和を減らすために、

- 行動を変える

- 思考を正当化する

- 感情をごまかす

といった反応をしますが、

根本のズレが大きいほどストレスが増えていきます。

③情動の詰まり(やりたいのに動けない状態)

もうひとつの重要なメカニズムが、

“情動の詰まり(emotion blocking)”です。

これは「やりたい気持ち(情動)」があるのに、

不安・恐れ・完璧主義などで行動が止められてしまう状態を指します。

行動が止まる理由の例

- 失敗が怖い

- 評価が気になる

- 完璧にしないと気が済まない

- 自信がない

- 面倒くさい気持ちに負ける

「行動したい → でも怖い/不安 → 止まる → 罪悪感 → さらに動けない」

という負のループが起きると、

“やりたいのにできない”という最大の欲求不満が生じます。

これは怠けではなく、

感情のエネルギーが渋滞している状態と考えると理解しやすいです。

① 欲求が阻害される|行動できない・邪魔されると人はなぜイライラするのか?

欲求不満のもっとも分かりやすい原因が、

「やりたいのに、できない」という阻害(ブロック)が起きたときです。

心理学ではこの状態を 「欲求の阻害(interference)」 と呼び、

周りの環境や他人の行動が妨げになった瞬間、

人の心は自然にイライラ・焦り・怒りを感じます。

ここでは、

「外側からのブロック」と「内側のブロック」

どちらも分かりやすく整理していきます。

①外的要因(環境・他人)によるブロック

まず、いちばん分かりやすいのは 外からの阻害 です。

典型的な外的ブロックの例

- 忙しくて時間が取れない

- 上司・家族・パートナーに邪魔される

- 環境が整っていない

- 予定通りに進まない

- 周りからの干渉が多すぎる

例えるなら、

前に進みたいのに、道の真ん中で車が立ち往生しているイメージです。

あなたの行動を止める“外の壁”があるほど、

人は強い欲求不満を感じます。

外的ブロックが特にストレスを生む理由

- 自分でコントロールできない

- 予測できない変化が多い

- 自分の努力が報われない感覚が強くなる

特に「邪魔された」と感じると、

怒りが生じやすくなります。

②自分の中の抵抗(不安・完璧主義)による内的ブロック

実は、外的要因以上に強いストレスを生むのが

自分の内側にある“ブレーキ”です。

内的ブロックの代表例

- 不安:「失敗したらどうしよう」

- 完璧主義:「完璧にできないなら始めたくない」

- 自信のなさ:「自分には無理では?」

- 怠さ・面倒さ:「気力が湧かない」

- 罪悪感・遠慮:「自分の欲求より他人を優先してしまう」

外的要因と違って、

内的ブロックは目に見えないため、

本人が「なんで動けないんだろう」と悩みやすく、

結果として 自分を責めてさらに欲求不満が強くなる のが特徴です。

なぜ内的ブロックは不満を増やすのか?

- 原因が外にないため 自分を責めやすい

- 行動できない → 自己嫌悪 → 行動できない のループになる

- 「本当はやりたいのにできない」ので不一致が大きい

内的ブロックが続くほど、

欲求不満は心の中に蓄積されていきます。

阻害が続くと攻撃性・焦りが高まる理由(フラストレーション理論)

心理学の「欲求不満=攻撃仮説」では、

人は欲求が阻害され続けると、攻撃的になりやすい

と説明されています。

もちろん、暴力行為の話ではありません。

日常には、もっと身近な“攻撃的反応”があります。

代表的な身近な攻撃反応

- イライラした口調になる

- 周りに当たり散らす

- 無意識の皮肉や批判が増える

- 自分に対して怒りが向く(自己攻撃)

- スマホやSNSに逃げる(回避的攻撃)

これは、

「前に進みたいのに前に進めない」状況が長引くほど、

心の中に溜まった圧力が爆発しやすくなるためです。

つまり、

阻害(やりたいのにできない)=最も強い欲求不満を生む要因

と言えます。

② 期待が裏切られる|期待>結果 になると“ガッカリ+イライラ”が生まれる

欲求不満の2つ目の大きな原因は、

「期待していたのに、思った通りにならなかった」という“期待外れ”です。

心理学的には、

期待 > 結果

となった瞬間に、人は強い「ガッカリ」と「イライラ」を感じます。

これは、脳の仕組みによって自然に起こる反応です。

報酬予測誤差が生む「失望」と「怒り」

脳には、「このくらいうまくいくだろう」という

予測(期待)を自動的に作り出す機能があります。

しかし、実際の結果が予測より悪いと、

脳は 報酬予測誤差(Reward Prediction Error) という信号を出します。

その時、次のような感情が自然と生じます。

- 失望(がっかり)

- 怒り(イライラ)

- 悲しさ

- やる気の低下

特に「期待が大きいほど、裏切られたときのショックは大きくなる」という特徴があります。

期待が大きくなりやすい状況

- 自分が頑張った

- 相手を信頼している

- うまくいく“はず”と思い込んでいる

- 過去に成功経験がある

これは、

「期待していた未来」と「現実」がズレたときに起きる自然な心理反応です。

SNS・人間関係で起こる“期待過剰”の典型例

近年とくに増えているのが、

SNSによる期待の膨張 → 現実とのギャップ → 欲求不満

という流れです。

SNSでよくあるケース

- 投稿したのに「いいね」が少ない

- DMの返信が期待より遅い

- 他人が成功しているのに自分は…と感じる

- 努力しているのに誰にも見てもらえない

SNSは“結果の見える化”が強いため、

期待が簡単に膨らみ、

少しの期待外れでも強い欲求不満につながりやすいのが特徴です。

さらに人間関係では、

人付き合いでの典型的な期待外れ

- 期待した反応が返ってこなかった

- 約束を守ってもらえない

- 思いやりが返ってこない

- 自分だけが頑張っている感覚になる

このとき生まれるのは、

「私の気持ちを分かってほしい」という承認欲求の未充足です。

承認がないと、

期待が裏切られたと感じやすくなります。

自分の期待値を調整する方法(認知再構成)

“期待外れの欲求不満”に強く悩む人ほど、

期待そのものが無意識に高く設定されていることがあります。

心理学の 認知再構成(reframing) を使うと、

期待値を健全に調整できます。

期待値を調整する3ステップ

①「本当の期待」を見える化する

例:「返信は30分以内にほしい」「褒めてほしい」など

(見える化しないと、自分でも気づけない)

② 期待が高すぎる部分を“現実ベース”に置き換える

例:「返信が来るまで2〜3時間は普通」

例:「SNSの反応は自分でコントロールできない」

③ 期待より“行動”に焦点を移す

例:「自分が丁寧に返す」

例:「自分のペースで投稿する」

期待よりも 自分でコントロールできる行動 に注目することで、

「期待外れ → 欲求不満」の悪循環を断ち切りやすくなります。

③ 心理的欲求が満たされない|自律性・有能感・つながりの不足が不満を生む

欲求不満は、

「行動を邪魔されたとき」や「期待が裏切られたとき」だけでなく、

“心の奥にある基本的な欲求が満たされていない”ときにも強く生まれます。

心理学ではこれを

心理的欲求の欠乏(心理的ニーズの不足)

と呼びます。

特に重要なのが、

自己決定理論で示されている 3つの基本欲求 です。

自己決定理論の3要素(自律性・有能感・つながり)

人間は、以下の3つが満たされているときに

心理的に安定し、満足を感じられるようにできています。

① 自律性(Autonomy)

「自分で選びたい」という欲求。

- 自分の意思で決めたい

- 誰かに支配されたくない

- 自分のペースで進めたい

これが失われると、

「やらされ感」 → イライラ・抵抗感 が強まります。

② 有能感(Competence)

「できる・成長している」と感じたい欲求。

- 褒められたい

- 働きが評価されたい

- 上達を実感したい

これが欠けると、

「自分はダメだ…」という劣等感が生まれやすくなります。

③ つながり(Relatedness)

「誰かと心がつながりたい」という欲求。

- 理解してほしい

- 存在を認めてほしい

- 温かい関係でいたい

これが欠乏すると、

孤独感・寂しさ・承認欲求の暴走が起きます。

職場・恋愛・SNSで起きる“心理的栄養不足”の実例

心理的欲求は“心の栄養”ともいえます。

不足すると、知らず知らずのうちに欲求不満が蓄積されます。

仕事での例

- 指示ばかりで自由がない(自律性↓)

- がんばっても評価されない(有能感↓)

- 孤立している、相談できない(つながり↓)

恋愛での例

- 相手に合わせすぎて息苦しい(自律性↓)

- 頑張っても報われていない気がする(有能感↓)

- 距離を感じて不安になる(つながり↓)

SNSでの例

- “いいね”が少ない(有能感↓)

- 反応がないと不安(つながり↓)

- 他人と比較して疲れる(自律性↓)

これらはすべて、

心理的欲求が満たされていない状態=心理的栄養不足

によって起きる欲求不満です。

心理的欲求を満たすための簡単な行動例

心理的欲求は、少しの行動で改善できます。

自律性を満たす行動

- 自分で選ぶ場面を1つ増やす

- 小さな「NO」を言ってみる

- 朝の時間だけは自分のために使う

有能感を満たす行動

- 今日できたことを3つ書き出す

- 小さな成功体験を積み重ねる

- 得意なことを少しだけ伸ばす行動をする

つながりを満たす行動

- 自分に合った所属コミュニティを増やす

- 気軽な雑談を増やす

- 自分の気持ちを正直に伝える

これらはすべて、

自分の心に栄養を与える小さな行為です。

心理的欲求は欠乏が積み重なるほど不満が強くなるため、

「補充する習慣」を作るだけで心が軽くなります。

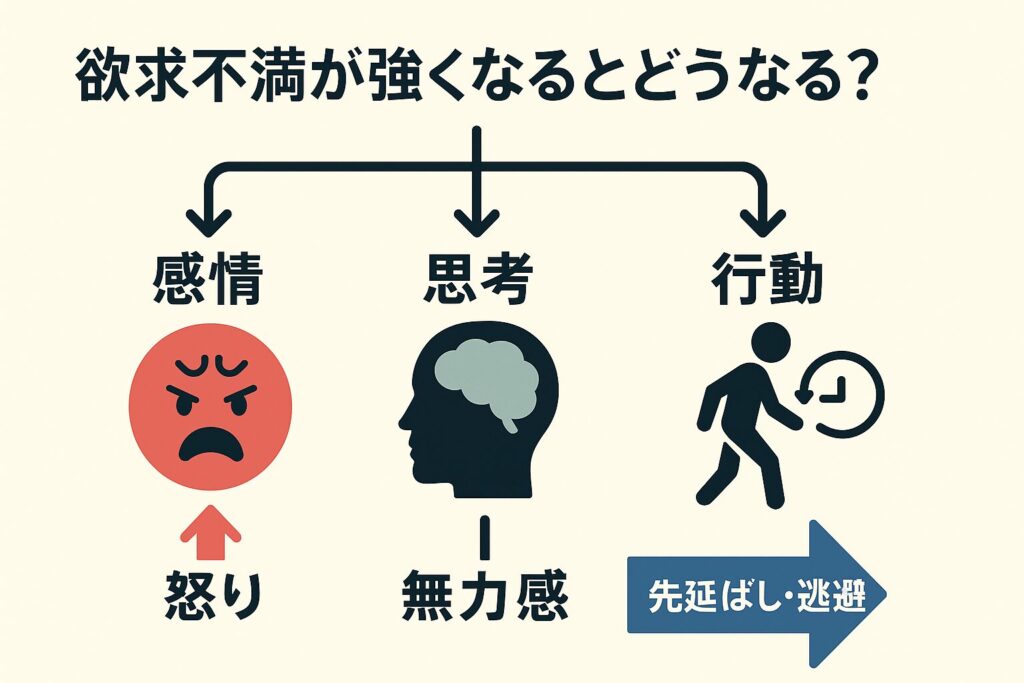

欲求不満が強くなるとどうなる?|感情・思考・行動に現れるサイン

欲求不満は、ただ「イライラする」「モヤモヤする」だけではありません。

放置すると、感情・思考・行動のすべてに影響が広がり、日常生活にも支障が出やすくなります。

ここでは、心理学的に重要な3つのサインをわかりやすく整理します。

①イライラ・怒りの増加(攻撃性)

欲求不満が続くと、感情面でまず現れるのが 攻撃性の高まり です。

心理学には「欲求不満=攻撃仮説」という有名な理論があります。

これは、

“欲求が阻害され続けると、人は攻撃的になりやすい”

というものです。

もちろん暴力という意味ではなく、日常にはこんな“攻撃性のサイン”があります。

身近な攻撃反応の例

- 口調が荒くなる

- イライラが態度に出る

- 周囲への小さな批判が増える

- SNSで愚痴・否定的な投稿が増える

- 自分を責める(自己攻撃)

怒りの矛先は 他人にも自分にも向かうため、

心の中がどんどん疲れていきます。

②無気力・あきらめ(学習性無力感)

もうひとつ重要な影響が、

「がんばっても意味がない」という無気力です。

これは心理学の 学習性無力感(Seligman) に近い状態で、

欲求が満たされない経験が続くほど、

- やる気が出ない

- 頑張る気になれない

- 行動してもどうせ無理だと感じる

- 未来が暗く見える

といった思考が増えていきます。

こんな兆候があれば要注意

- 何をするにも面倒

- 小さな作業すら始めるのがつらい

- 好きなことに興味が湧かない

- 「どうせ自分なんて」という言葉が頭に浮かぶ

これは精神的な怠けではなく、

不満が長く続いた結果、脳が“省エネモード”に入っている状態です。

③先延ばし・過食・SNS逃避などの行動変化

欲求不満は、実は 行動にも強く表れます。

代表的な行動サイン

- 先延ばしが増える

- どうでもいい作業ばかりしてしまう

- 食べすぎ・飲みすぎ

- 衝動買い

- ゲーム・動画・SNSに逃避

- 寝すぎ

- スマホを無意識に触る回数が増える

これらはすべて、

“満たされない不快感”から一時的に逃れようとする防衛反応です。

特にSNSは手軽に気分を紛らわせられるため、

欲求不満が強い人ほど依存的になりやすい傾向があります。

欲求不満のサインは「あなたの心からのSOS」

感情・思考・行動に現れるサインは、

すべて “何かが満たされていないよ”という心のメッセージです。

- やりたいのにできない

- 期待外れが続いている

- 心の欲求が栄養不足になっている

こういった原因を見逃していると、欲求不満はより深刻化します。

逆にいえば、

“欲求不満のサイン”を見つけられれば、改善への第一歩が踏み出せます。

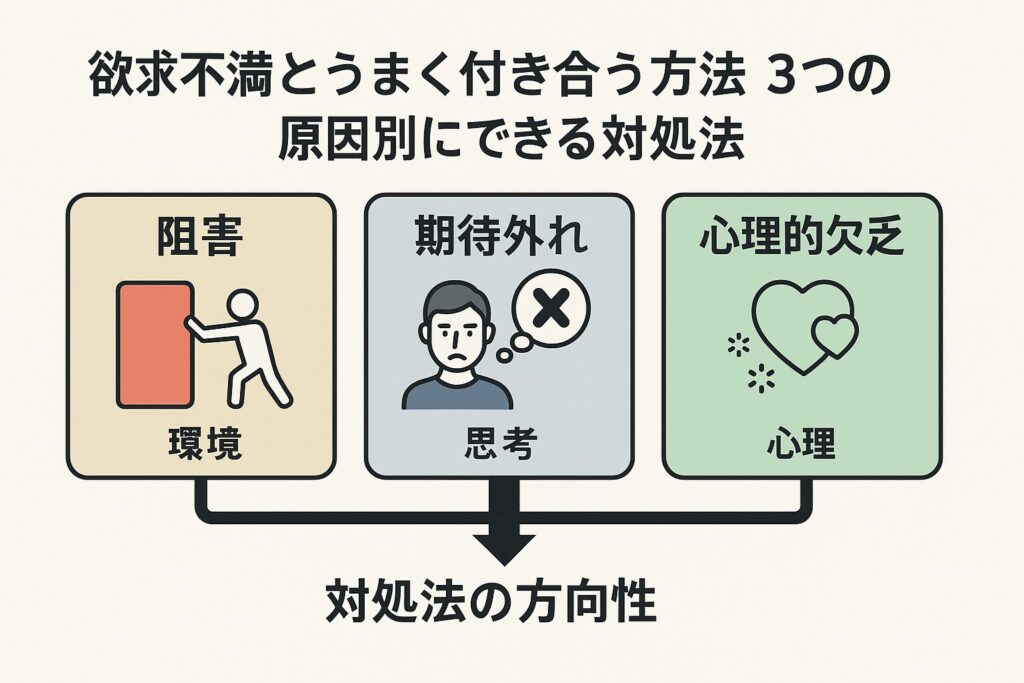

欲求不満とうまく付き合う方法|3つの原因別にできる対処法

ここまで、欲求不満が生まれる3つの原因

(阻害/期待外れ/心理的欲求の欠乏) を整理してきました。

この章では、それぞれの原因ごとに

「今日からできる実践的な対処法」 を紹介します。

原因によってアプローチは全く異なるため、

自分がどのタイプに当てはまるのかを意識しながら読んでみてください。

①阻害タイプへの対処(環境調整・行動設計)

「やりたいのにできない」「邪魔されて進めない」というタイプの欲求不満は、

環境を整え、行動を“実行しやすくする”工夫が最も効果的です。

1️⃣環境を調整する

- 作業スペースを整える

- 邪魔されにくい時間帯を確保する

- 通知・SNSをオフにする

- “やらないことリスト”を作って負荷を減らす

環境の力は想像以上に強力です。

行動が止まっている時は、まず環境を疑うのが効果的。

2️⃣ 行動を細かく分割する(行動設計)

完璧主義の人ほど「大きすぎる行動」が原因で止まっています。

- 「1記事書く」→「見出しだけ作る」

- 「片付ける」→「机の右側だけ片付ける」

- 「運動する」→「5分だけ歩く」

行動を小さくするほど、

“やるまでのハードル”が下がり、ストレスが減ります。

3️⃣ 自分の内的ブレーキに気づく

- 不安

- 恐れ

- 完璧主義

- 自責

- 他人の目を気にしすぎる

これらはすべて“内側の阻害要因”。

「私は今、何を怖がっている?」と質問すると、

原因に気づきやすくなります。

②期待外れタイプへの対処(認知の再評価)

期待外れの不満には、「期待のあり方」を見直すことが効果的です。

1️⃣期待の正体を書き出す

多くの人は、自分が何を期待しているのかさえ気付いていません。

- メッセージはすぐに返信してほしい

- 評価されたい

- 優しくしてほしい

言語化すると、過剰な期待に気づけます。

2️⃣“相手ではなく自分がコントロールできる部分”に目を向ける

期待外れの大半は「相手」に依存しているため、

コントロール不能で不満が大きくなります。

- 自分のペースで返す

- 自分の意思で動く

- 自分が大切にしたい基準を優先する

ここに意識を向けると、

期待の重さが一気に軽くなります。

3️⃣認知再構成で捉え方を調整する

- 「返信が遅い=嫌われた」→「忙しいだけかもしれない」

- 「反応が少ない=価値がない」→「アルゴリズムの問題も大きい」

- 「見返りがない=損した」→「自分が選んだ行動ならプラス」

考え方の“再編集”は、期待のストレスを大幅に軽減します。

③心理的欲求欠乏タイプへの対処(自律性を取り戻す行動)

心理的欲求(自律性・有能感・つながり)が欠乏している場合は、

“心の栄養補給”から始めるのが最も効果的です。

1️⃣自律性(Autonomy)を満たすための行動

- 小さな「自分で選ぶ」を増やす

- 1日の中に“自分の時間”を作る

- 他人に合わせすぎないクセを緩める

自律性が戻ると、心の圧迫感が減ります。

2️⃣有能感(Competence)を満たす行動

- 今日できたことを3つ書き出す

- 小さな成長ポイントを見つける

- 得意を1つだけ伸ばす行動をする

有能感は、「できた」を積み上げると自然に増えます。

3️⃣つながり(Relatedness)を満たす行動

- 自分に合った所属コミュニティを増やす

- 気軽に挨拶・雑談をする

- 誰かの話を真剣に聞く

- “自分の本音を少しだけ”見せる

つながりが満たされると、孤独や不安が大幅に軽減します。

欲求不満への対処は“原因別”が最も効果的

最後にまとめると、

欲求不満への対処は 「原因別」に行うのが最も効果的です。

- 阻害タイプ → 環境調整・行動設計

- 期待外れタイプ → 認知再構成・期待値調整

- 心理的欲求欠乏タイプ → 心の栄養補給

欲求不満を理解することは、

自分を責めることではなく、

“自分を整える第一歩”です。

あなたが感じている不満は、

心が「大事なサイン」を送っているだけ。

その原因をつかめば、感情のコントロールは驚くほどラクになります。