「好きなことをしているときは何時間でも集中できるのに、仕事になるとすぐ疲れる…」そんな経験、ありませんか?

「脳が疲れやすいのは情報量のせい」と思われがちですが、実はそうではありません。

本当の原因は、“脳がその作業にどんな意味を感じているか”──つまり主観的な負担感にあります。

この記事では、心理学のフロー理論(集中と没頭を生む状態)をもとに、

「楽しい負荷なら疲れにくい」理由と、

脳が自然に集中できる“最適な負荷”のつくり方をわかりやすく解説します。

仕事や勉強、創作などで「疲れずに集中したい」「楽しく続けたい」と思う方に、

今日から使えるヒントをお届けします。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

脳が疲れるのは「情報量」ではなく「主観的な負担感」

私たちはよく「脳が疲れた」「情報が多すぎてパンクしそう」と感じます。

しかし実際には、脳の疲労は情報量そのものではなく、“どう感じるか”によって決まることが分かっています。

脳疲労の正体:やりすぎではなく“感じ方”が原因

脳が疲れるのは「容量オーバー」ではなく、脳が“もうこれ以上やりたくない”と感じたときです。

これは単純に処理量が多いというより、心理的ストレスや義務感によって引き起こされます。

脳には「前頭前野(ぜんとうぜんや)」と呼ばれる、意思決定や注意を司る部分があります。

この部分が長時間使われると、注意力や判断力が低下し、いわゆる「脳疲労」を感じやすくなります。

でも、たとえば同じ時間ゲームや趣味をしても、あまり疲れを感じないことがありますよね。

それは、“自分が選んでやっている”と感じるかどうかが、脳の負担感を左右しているからです。

「義務感」でやると疲れ、「楽しさ」でやると集中できる理由

同じ作業でも、「やらなきゃいけない」気持ちで行うと、脳はストレス反応を起こします。

脳内ではストレスホルモンであるコルチゾールが増え、集中力が下がるのです。

一方で、「やってみたい」「面白そう」といった内発的動機づけ(自分の内側から湧き上がる動機)があると、

報酬系と呼ばれる脳の神経回路が活性化し、ドーパミンが分泌されます。

その結果、脳は「疲労」ではなく「快感」として活動を続けられるのです。

同じ作業でも“やらされ感”があると脳がストレス反応を起こす

たとえば、同じエクセル作業でも、

- 自分で改善方法を考えながらやる → 集中できて時間が早く感じる

- 上司に「これやっといて」と言われてやる → すぐに疲れて飽きる

という違いがあります。

この差は、コントロール感(自分が選んでいる感覚)の有無です。

心理学ではこれを「自己決定理論」と呼び、自分で決めた行動ほど脳のストレス反応が抑えられるとされています。

つまり、脳は「量」よりも「意味」や「意図」に反応しているのです。

✅ まとめポイント

- 脳疲労は情報量ではなく、“主観的な負担感”で決まる

- 義務感はストレスを生み、楽しさは集中を生む

- 「自分で選んでいる」と感じる行動ほど、疲れにくい

なぜ「好きなこと」は何時間でも続けられるのか

多くの人が、「仕事はすぐ疲れるのに、趣味なら何時間でも続けられる」と感じたことがあるでしょう。

これは単なる気分の問題ではなく、脳の報酬システムと深く関係しています。

脳は、「やらされること」よりも「やりたいこと」に対して、ドーパミンという快感物質を多く分泌するのです。

将棋や麻雀に見る「高い認知負荷なのに疲れない」現象

将棋や麻雀は、戦略的な思考・記憶力・判断力など、非常に多くの脳資源を使います。

それにもかかわらず、プレイヤーは何時間も集中し続けられます。

これは一見「矛盾」に思えますが、実は脳が“最適な負荷”を楽しんでいる状態なのです。

将棋や麻雀では、

- 毎回状況が変わり、飽きにくい

- 対戦相手の強さで難易度が自動的に調整される

- 一手ごとに小さな達成感や緊張がある

といった要素が、脳のドーパミン回路を刺激し続ける仕組みになっています。

そのため、「疲れる」よりも「もっとやりたい」という気持ちが勝つのです。

ドーパミンと報酬予測誤差:脳が“快感”を感じるメカニズム

脳の快感物質であるドーパミンは、「うまくいったとき」よりも「うまくいくかもしれない」ときに多く出ます。

この“予測と結果のズレ”を報酬予測誤差(reward prediction error)と呼びます。

たとえば、

- 思ったより上手くいったとき → 「やった!」と快感が強い

- 想定どおりに終わったとき → 感情の変化が少ない

- 思ったより悪かったとき → モチベーションが下がる

という具合に、ドーパミンは「意外性」や「挑戦」に反応します。

だからこそ、難しすぎず簡単すぎない「ちょうどいい課題」は、脳をもっとも活性化させるのです。

“努力している感覚がない”とき、脳はむしろ活性化している

「気づいたら何時間も経っていた」──そんな没頭状態のとき、脳では前頭前野の自己モニタリング機能が一時的に弱まり、

代わりに感覚系・運動系のネットワークが活発に動いています。

つまり、意識的に“頑張ろう”と思っているときより、自然に集中しているときのほうが脳が効率的に働いているのです。

この現象は、次の章で紹介する「フロー理論」で説明できます。

「好きなことをしていると疲れにくい」理由は、まさにその“フロー状態”にあるのです。

✅ まとめポイント

- 「好きなこと」は報酬系が活発になり、疲労より快感が勝つ

- ドーパミンは「うまくいくかも」という期待で分泌される

- “努力している感覚がない”とき、脳はもっとも効率よく働いている

フロー理論とは?|“最適な負荷”が集中を生む心理学

「気づいたら何時間も経っていた」「集中していて周りの音が聞こえなかった」──

こうした没頭体験を、心理学ではフロー(Flow)状態と呼びます。

提唱者は心理学者のミハイ・チクセントミハイ(Csikszentmihalyi, 1990)。

この理論は、「楽しさ」と「集中力」の関係を科学的に説明する代表的なモデルです。

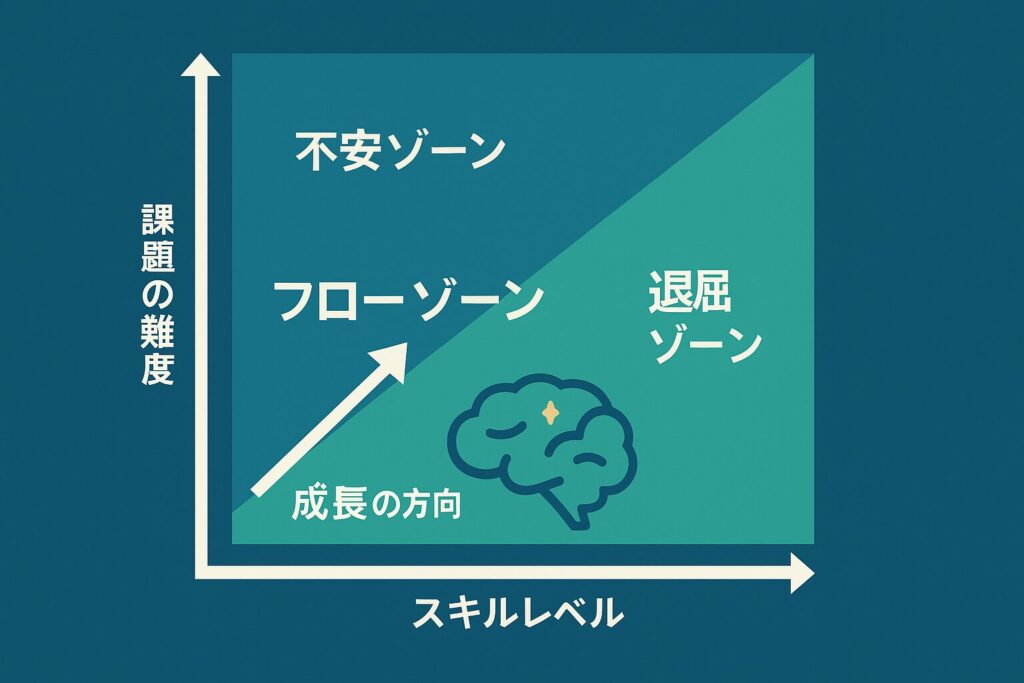

フロー理論の基本構造:「課題の難易度」と「スキルの釣り合い」

フロー状態を生み出す最大の要素は、課題の難易度と自分のスキルのバランスです。

図で表すと、次のような関係になります。

| 状況 | 難易度 | スキル | 心理状態 |

|---|---|---|---|

| 不安 | 高い | 低い | 失敗への恐怖・緊張 |

| 退屈 | 低い | 高い | 興味喪失・飽き |

| フロー | 適度 | 適度 | 楽しさと集中の両立 |

つまり、「ちょっと難しいけど、やればできそう」という状態こそ、

脳が最も活性化し、集中が持続しやすいゾーンなのです。

難しすぎても簡単すぎてもダメ|“ちょうどいい負荷”がポイント

難しすぎる課題は不安を生み、簡単すぎる課題は退屈を生みます。

どちらの場合も、脳の報酬系(ドーパミン系)が働かず、集中が続きません。

しかし、「少し背伸びすれば届きそう」と感じる課題では、

- 達成への期待 → ドーパミン分泌

- 小さな成功 → 快感

- 継続する挑戦 → 長期的な満足

という“報酬サイクル”が起こり、時間を忘れるほど集中できます。

この状態こそが、まさにフローです。

フロー状態の脳では、時間感覚が消え、疲労を感じにくくなる

フロー状態の脳では、前頭前野の自己監視機能が一時的に静まり、

「うまくやらなきゃ」「失敗したらどうしよう」といった思考が薄れます。

その結果、

- 注意が一点に集中する

- 感覚が研ぎ澄まされる

- 疲労を感じにくくなる

といった現象が起こります。

研究によると、フロー中はドーパミン・ノルアドレナリン・エンドルフィンが同時に分泌され、

「快感+集中+安定」が持続する神経状態が作られることがわかっています。

つまり、フローとは“脳が最も疲れにくく、最も充実して働いている状態”なのです。

✅ まとめポイント

- フロー状態は「スキル」と「課題の難易度」が釣り合ったときに起こる

- “ちょうどいい負荷”が脳の報酬系を刺激する

- フロー中は時間感覚が薄れ、脳が疲れにくい

認知的負荷と脳の関係|「意味のある負荷」が脳を元気にする

「脳の疲れ=悪いこと」と思われがちですが、実はすべての負荷が悪いわけではありません。 脳は、“意味のある負荷”を感じるときにこそ、むしろ活性化し、学習や成長が促されます。 ここでポイントになるのが、心理学でいう認知的負荷(cognitive load)という考え方です。

認知的負荷とは?脳の情報処理にかかる“見えないコスト”

認知的負荷とは、脳が情報を処理する際に使う“思考のエネルギー”のこと。

たとえば、

- 新しいことを覚えるとき

- 複数の情報を同時に扱うとき

- 判断や選択を繰り返すとき

こうした状況では、脳が一時的にたくさんのリソースを使うため、「疲れた」と感じやすくなります。

しかし、ここで重要なのは、負荷の量よりも「質」です。

「自分の目的に役立つ」と感じる情報処理は、多少難しくても脳が前向きに働きます。

逆に、意味のない作業や終わりの見えない情報処理(例:SNSのスクロール)は、

少ない負荷でも強い疲労を引き起こすのです。

“意味ある負荷”は報酬系を刺激し、“意味ない負荷”は疲労を生む

たとえば、同じ3時間でも──

- 自分の興味あるテーマを調べる時間 → あっという間に過ぎる

- 義務的な資料整理の時間 → 長く感じて集中が切れる

という違いが起きます。

これは、「やりがい」や「好奇心」が脳の報酬系を刺激しているかどうかの差です。

意味を感じる活動ではドーパミンが分泌され、前向きな集中が続きます。

一方、意味を感じない作業ではストレスホルモンが優位になり、脳が“やめたがる”のです。

「仕事では疲れるのに、趣味では疲れない」心理的な理由

仕事での疲労感が強く、趣味では集中できる理由は、まさにこの「意味づけ」の違いにあります。

趣味では、自分のペースで決められるため、コントロール感と達成感が得られやすい。

その結果、脳が「やりたい」と判断し、ドーパミンを出し続けるのです。

一方で、仕事では「やらされている」「評価のためにやっている」と感じると、

同じ作業でもストレス信号が優位になり、疲れを強く感じるようになります。

✅ まとめポイント

- 認知的負荷とは「脳が使う思考エネルギー」

- 意味ある負荷はドーパミンを生み、脳を活性化する

- 意味のない負荷はストレス反応を引き起こし、脳を疲弊させる

疲れにくい集中をつくる3つのポイント

ここまで見てきたように、脳が疲れにくい状態=「楽しく意味を感じる負荷」のときです。

この状態を日常でも再現するには、ただ「集中しよう」と意識するだけでは不十分。

脳が自然に“やりたい”と感じる仕組みを整えることが重要です。

ここでは、フロー状態に入りやすくするための3つの実践ポイントを紹介します。

① 「目的」を明確にして“意味ある負荷”に変える

人は「何のためにやっているのか」が曖昧な作業ほど疲れやすくなります。

逆に、目的が明確なタスクは、同じ量の労力でも脳が活発に働きます。

たとえば:

- ×「資料を作る」 → 目的が曖昧で退屈

- ○「相手に伝わる提案を作る」 → 意味が明確で集中できる

目的を明確化するには、次の質問を自分に投げかけてみましょう。

「この作業で得たい成果は何か?」

「これをやることで、誰が喜ぶのか?」

こうして“意味づけ”を行うことで、脳はその作業を「価値ある挑戦」として処理し始めます。

② 小さな達成感を積み重ねて報酬系を活性化させる

脳は「できた!」という感覚を得るたびにドーパミンを分泌します。

この“ミニ達成感”の積み重ねが、疲れにくく継続しやすい集中をつくるカギです。

たとえば:

- タスクを細分化して「5分で終わる小ゴール」を設定

- 終わったらチェックマークをつけて、視覚的に達成感を得る

- 難しい作業の前に「簡単な成功体験」を1つ挟む

このように、「できた」の感覚を意図的に設計することで、脳が報酬を感じ、モチベーションの自然循環が生まれます。

③ “ちょうどいい難易度”を維持してフローに入りやすくする

「簡単すぎて退屈」「難しすぎて不安」——このどちらも、集中を妨げます。

大切なのは、“少しだけ難しい”レベルに挑戦し続けること。

このとき脳は「できそうで、まだできていない」状況に興奮し、ドーパミンを放出します。

これがフロー状態へと入るスイッチです。

維持するコツとしては、

- 難易度を徐々に上げて“成長曲線”を意識する

- 完璧を求めず、「6割できたら次へ」進む

- フィードバックをもらい、課題とスキルのバランスを調整する

こうして負荷をコントロールすることで、脳は疲れにくく、集中が自然に続くようになります。

✅ まとめポイント

- 「目的」を明確にすることで、脳が“やりたい”と感じる

- 小さな達成感を積み重ねて、報酬系を継続的に刺激する

- 難易度を“ちょうどよく”保つことで、フロー状態に入りやすくなる

まとめ|脳は“意味ある負荷”でこそ活性化する

ここまで解説してきたように、脳の疲労は「情報量」ではなく「意味のなさ」から生まれるものです。

人は「自分で選んで」「目的をもって」「挑戦している」とき、どれだけ脳を使っても疲れにくい状態になります。

逆に、「やらされている」「何のためかわからない」と感じると、

ほんの少しの作業でも強いストレスと疲労感を感じるのです。

疲れやすい人ほど「つまらなさ」や「義務感」に囚われている

「すぐ疲れる」「集中が続かない」という人の多くは、脳が意味を感じられない状態になっています。

脳は“退屈”や“義務感”を危険信号として受け取り、活動を抑制してしまうのです。

つまり、「怠けている」のではなく、脳が防衛反応としてブレーキをかけているとも言えます。

この状態を抜け出す第一歩は、

「これは自分にとって何の意味があるのか?」

と問い直すこと。

その問いが、脳の報酬系を再び動かすスイッチになります。

“楽しい挑戦”が脳疲労を防ぎ、集中力を育てる最善の方法

フロー理論で示されたように、最適な負荷は「ちょっと難しいが、できそう」と感じるレベルです。

この状態に入ると、脳はドーパミンを放出し、集中力と幸福感が自然に高まります。

つまり、疲れにくい集中とは「楽をすること」ではなく、

“意味を感じながら挑戦すること”によって生まれるのです。

小さな達成を積み重ね、目的をもって動くことで、

脳は“負荷”を“快感”に変えるようにできています。

✅ 最後のまとめ

- 脳の疲れは情報量よりも「意味のなさ」が原因

- 義務感ではなく、自発的な目的意識が集中を生む

- 「ちょうどいい負荷」で挑戦し続けることが、最も疲れにくい生き方

結論:脳は“意味ある負荷”でこそ活性化する。

そして、“楽しい挑戦”こそが、疲れにくく充実した集中をつくる鍵なのです。