「人と近づきたいのに、なぜか距離を取ってしまう…」「信じたいのに疑ってしまう…」そんなモヤモヤを抱えたことはありませんか?

もしかすると、それは恐れ回避型愛着スタイルによるものかもしれません。これは心理学の愛着理論で、不安型と回避型の両方の特徴を併せ持つタイプのこと。

この記事では、恐れ回避型の特徴・原因・恋愛や人間関係での行動パターン・改善方法まで、初心者でもわかるように解説します。

さらに、改善のヒントや安定型への変化例もご紹介。自分や身近な人の傾向を知ることで、関係の見方が変わり、安心できるつながりを増やす第一歩になります。

「なぜそうなるのか」を知り、「どう変えていくか」が見えてくる内容です。

ぜひ最後まで読んで、より自分らしい人間関係づくりに役立ててくださいね。

恐れ回避型愛着スタイルとは?心理学での定義と基本概要

恐れ回避型愛着スタイル(英語では Fearful-Avoidant Attachment)とは、心理学の愛着理論における4つの愛着スタイルのうちのひとつです。

このタイプは、「人と深くつながりたい気持ち」と「親密になることへの恐れ」が同時に存在するのが最大の特徴です。

愛着理論と4つの愛着スタイル

愛着理論は、心理学者ジョン・ボウルビィが提唱した考え方で、幼少期に養育者(主に親)とどのような関係を築いたかが、その後の人間関係のパターンに影響するというものです。

成人の愛着スタイルは、主に次の4つに分類されます。

- 安定型:自分も他人も信頼でき、親密な関係を築ける

- 不安型:相手に依存しやすく、見捨てられることを強く恐れる

- 回避型:自分を守るために距離を置き、親密さを避ける

- 恐れ回避型:近づきたい気持ちと離れたい気持ちが同時にあり、関係が不安定になりやすい

恐れ回避型は、不安型と回避型の両方の特徴を併せ持つ混合型とも言えます。

恐れ回避型の位置づけ(自己モデルと他者モデル)

心理学では、人は無意識のうちに「自己モデル(自分は愛される価値があるか?)」と「他者モデル(他人は信頼できるか?)」という2つの心の地図を持っているとされます。

恐れ回避型は、

- 自己モデル → 否定的(自分には価値がないかも)

- 他者モデル → 否定的(他人は信頼できない)

という両方のネガティブな信念を抱えているのが特徴です。

そのため、相手に近づきたい気持ちがあっても「どうせ裏切られる」と感じてしまい、距離を取る行動につながります。

バーソロミューの4分類モデルでの説明

心理学者キム・バーソロミューは、成人の愛着スタイルを自己モデルと他者モデルの組み合わせで4つに分類しました。

| 他者モデル\自己モデル | 肯定的 | 否定的 |

|---|---|---|

| 肯定的 | 安定型 | 不安型 |

| 否定的 | 回避型 | 恐れ回避型 |

この分類で見ると、恐れ回避型は「自分も他人も信じられない」位置にあり、非常に葛藤の多い愛着スタイルだとわかります。

恐れ回避型愛着スタイルの主な特徴

恐れ回避型愛着スタイルは、不安型と回避型の両方の性質を持つため、行動や感情が揺れやすく、本人も相手も戸惑いやすいタイプです。

ここでは、代表的な4つの特徴を解説します。

①近づきたいのに距離を取ってしまう心理

恐れ回避型は、「人とつながりたい」という欲求と、「親密になると傷つくかもしれない」という恐れが同時に存在します。

例えば、恋人や友人が自分に優しくしてくれると嬉しい反面、「本当に信じていいのかな?」と不安が強まり、距離を置いてしまうことがあります。

この心理は、接近回避型葛藤(アプローチ・アボイダンス・コンフリクト)と呼ばれ、まるで「前に進みたいのにブレーキを踏んでしまう」ような状態です。

②信頼したいが相手を疑ってしまう傾向

恐れ回避型は、相手を信じたい気持ちはあるものの、裏切られる可能性や見捨てられる不安が強く出ます。

結果として、

- 相手の言動を過剰に分析する

- 「試す行動」(わざと距離を置く、連絡を遅らせる)をして反応を確かめる

- 些細なことで信頼感が揺らぐ

といった行動につながります。

③感情表現の抑制と爆発

恐れ回避型は、自分の感情を素直に表現するのが苦手です。

小さい頃から感情を見せることで傷ついた経験がある場合、感情を抑え込む習慣がついてしまいます。

しかし、抑え込み続けた感情は限界に達すると一気に爆発し、関係がこじれる原因にもなります。

④他タイプ(不安型・回避型・安定型)との違い

- 不安型:相手に依存しやすいが、恐れ回避型は依存と回避を行ったり来たりする

- 回避型:距離を保つのが一貫しているが、恐れ回避型は時に強く近づこうとする

- 安定型:信頼と距離感のバランスが取れているが、恐れ回避型はそのバランスが崩れやすい

つまり、恐れ回避型は関係の安定を保つのが最も難しいタイプとも言えます。

恐れ回避型になりやすい原因・背景

恐れ回避型愛着スタイルは、生まれつきというよりも、幼少期からの経験や人間関係の積み重ねによって形成されることが多いです。

ここでは、代表的な原因や背景を4つに分けて説明します。

①幼少期の不安定な養育環境(虐待・ネグレクト)

幼少期に養育者から一貫した愛情や安心感を得られなかった場合、恐れ回避型の傾向が強まりやすくなります。

具体例としては、

- 身体的・心理的な虐待を受けた

- 無視される(ネグレクト)

- 愛情表現が極端に少ない

などです。

こうした環境では、「人は自分を守ってくれるとは限らない」という無意識の信念が形成されます。

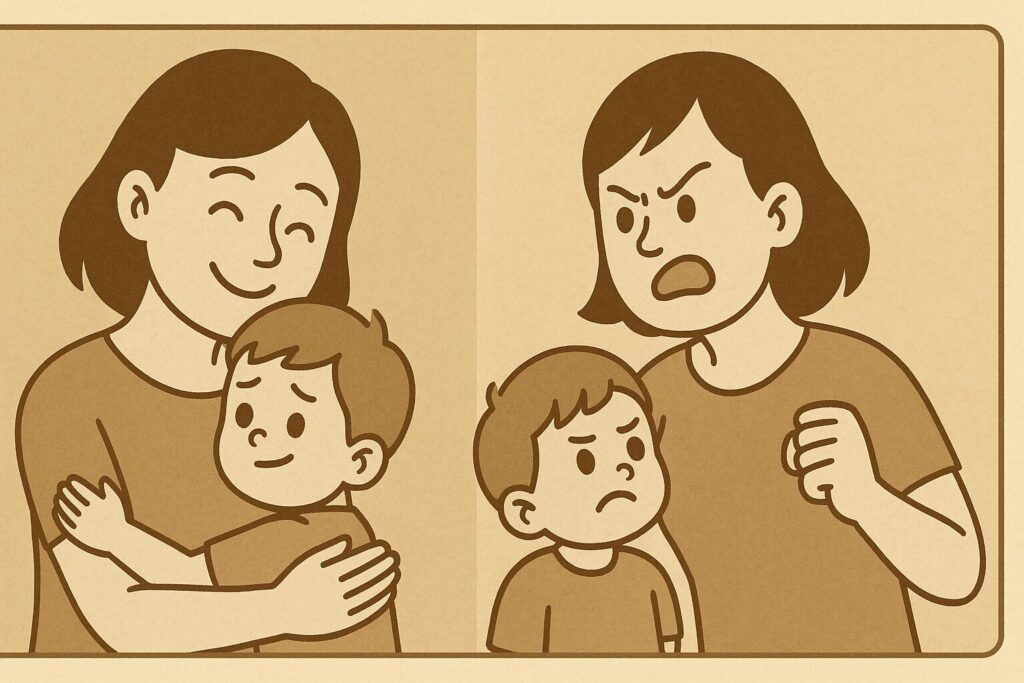

②愛情と恐怖が同時に存在する経験(トラウマ・ボンド)

トラウマ・ボンドとは、愛情や安心感をくれる相手が同時に恐怖や痛みの原因にもなる関係です。

例えば、優しい時もあれば急に怒鳴る親やパートナー。

この「近づくと安心もあるけど同時に怖い」という矛盾が、恐れ回避型の根本的なパターンを作ります。

③混乱型愛着との関係

恐れ回避型は、幼少期に観察された混乱型愛着(Disorganized Attachment)の成人版と考えられます。

混乱型は、安心できるはずの養育者が恐怖の対象にもなるため、接近と回避の行動が入り混じるのが特徴です。

大人になってもその傾向が残ると、恋愛や友人関係で同じパターンが繰り返されます。

④遺伝・気質的な影響の可能性

環境だけでなく、生まれ持った気質も影響します。

例えば、刺激に敏感なHSP傾向や、不安を感じやすい性格は、環境の影響をより強く受けやすいです。

ただし、遺伝的要素は「決定づけるもの」ではなく、環境や経験によって変化する可能性があります。

恋愛や人間関係における恐れ回避型の行動パターン

恐れ回避型愛着スタイルは、恋愛や友人関係、職場などあらゆる対人関係に影響します。

ここでは、特に目立ちやすい行動パターンを4つに分けて解説します。

①恋愛初期は情熱的だが距離が縮まると不安になる

出会ったばかりや恋愛初期は、恐れ回避型でも積極的にアプローチし、情熱的に振る舞うことがあります。

しかし、関係が深まり相手との距離が近くなると、「もし裏切られたら?」「本音を知ったら嫌われるかも」という不安が急に高まることがあります。

結果として、自ら距離を取ったり、連絡頻度を減らしてしまうことがあります。

②試す行動・駆け引きをしてしまう心理

恐れ回避型は、相手を信じきれないため、「本当に自分を大事にしてくれているのか」を確かめたくなります。

そのため、

- わざと返信を遅らせる

- 冷たい態度をとって反応を確認する

- 他の人と仲良くして嫉妬させる

などの試す行動(テスト行動)を取ることがあります。

この行動は相手にとって混乱や不信感の原因になり、関係が不安定になりやすいです。

③親密さを避けるための自己防衛行動

「傷つきたくない」という強い気持ちから、無意識に自己防衛の行動を取ります。

例としては、

- 自分の弱みや本音を話さない

- 長期的な約束を避ける

- 物理的・心理的に距離を置く

があります。

これは一時的に安心感を得られますが、結果的に孤立や関係の希薄化につながることもあります。

④長期的な関係維持の難しさ

恐れ回避型は、関係が深まるほど不安や疑念が増し、距離を置く傾向があります。

そのため、恋愛や友人関係が短期間で終わりやすいというパターンが見られることもあります。

また、職場でも、信頼関係を築く前に心の距離を置いてしまい、チーム内で孤立することがあります。

恐れ回避型愛着スタイルを改善する方法

恐れ回避型は、不安型と回避型の特徴が混ざっているため、改善には自己理解と安心できる人間関係の構築が重要です。

ここでは、日常で取り入れやすい方法から専門的アプローチまでを紹介します。

自己認識を高める(内的作業モデルの見直し)

まず、自分がどんなパターンで人と関わっているのかを理解することが大切です。

- どんな時に距離を置きたくなるのか

- どんな言動で相手を試してしまうのか

- 過去の経験と今の行動のつながりはあるか

こうした自己分析は、心理学でいう内的作業モデル(自分や他人に対する無意識の信念)を見直すきっかけになります。

日記やメモに感情や行動を書き出すと客観視しやすくなります。

安全基地となる人間関係を築く

愛着理論では、「安全基地」とは安心して頼れる存在のことを指します。

信頼できる友人・パートナー・家族などとの関係を少しずつ深めていくことで、恐れ回避型の不安は和らぎます。

ポイントは、無理に多くの人と関わるのではなく、少人数でも安心できる関係を持つことです。

セルフコンパッションで自己否定を減らす

セルフコンパッションとは、自分に優しく接する心のスキルです。

恐れ回避型は「自分には価値がない」と思いがちなので、

- 失敗しても自分を責めすぎない

- 不安を感じても「そう感じてもいい」と認める

- 自分を励ます言葉をかける

など、自分との関係性を改善することが重要です。

専門的アプローチ(EFT・カウンセリングなど)

恐れ回避型は、幼少期の経験やトラウマが影響している場合も多いため、専門家のサポートが有効です。

- EFT(感情焦点型療法):感情を安全に表現し、関係改善を促す

- カウンセリングや心理療法:自己理解と行動変容を支援

- グループワーク:安心できる場で他者との関わりを練習できる

日常でできる小さな行動習慣(境界線の設定・感情の言語化)

改善は一気にではなく、小さな一歩から始まります。

- 自分と相手の境界線(バウンダリー)を意識する

- 感情を抑え込まず、短い言葉で伝える練習をする

- 相手を試す行動を控え、信頼できる場面を増やす

こうした積み重ねが、恐れ回避型から安定型へ近づくための土台になります。

まとめ:恐れ回避型を理解し、自分らしい人間関係を築くために

恐れ回避型愛着スタイルは、「近づきたいのに怖い」という相反する感情を抱えやすく、人間関係で葛藤が多くなります。

しかし、正しい理解と小さな行動の積み重ねで、より安定した関係を築くことは可能です。

恐れ回避型の理解が人間関係改善の第一歩

自分や相手が恐れ回避型だと知ることで、

- 相手の行動を「性格の問題」ではなく愛着パターンとして捉えられる

- 無用な誤解や自己否定を減らせる

といった効果があります。

まずは「なぜこういう行動をしてしまうのか」を知ることが出発点です。

完全な克服よりも「安全な関係を増やす」ことが目標

恐れ回避型の傾向は、完全に消えるというより弱まっていくことが多いです。

大切なのは、

- 無理なく安心できる人間関係を増やす

- 少しずつ親密さに慣れる経験を積む

という現実的な目標設定です。

自分を責めず、少しずつ行動を変えていく重要性

恐れ回避型は、自分を責めるクセがあるため、「変われない自分」を否定しがちです。

しかし、改善は小さな一歩の積み重ねです。

- 不安を感じても行動してみる

- 相手を試す代わりに言葉で気持ちを伝える

- うまくいかない日があっても続ける

このような姿勢が、安定した愛着スタイルへの道を開きます。