「自分の中に、“いくつもの自分”がいるように感じたことはありませんか?」

たとえば、「もっと頑張りたい自分」と「もう休みたい自分」。

「人に優しくしたい自分」と「本音ではイライラしている自分」。

そんな心の中の矛盾や対立に、モヤモヤした経験は誰にでもあるはずです。

この記事では、オランダの心理学者フーベルト・ヘルマンズが提唱した「対話的自己理論」をもとに、

- なぜ人の心には“複数の自分”が存在するのか

- その声たちをどう整理し、仲良く共存させていくか

をわかりやすく解説します。

「矛盾をなくす」のではなく、「矛盾とうまく付き合う」ためのヒントがきっと見つかります。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

対話的自己とは?意味と基本概念をわかりやすく解説

心理学には、「人は一つの“私”でできている」という従来の考え方と、「複数の“私”が共存している」という新しい考え方があります。

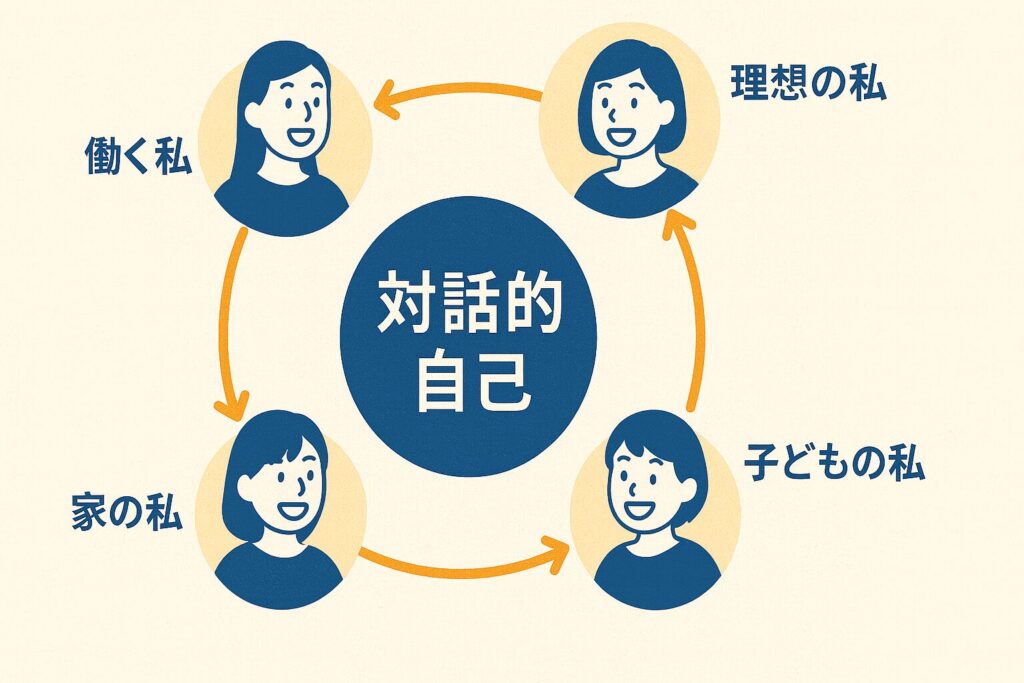

対話的自己(Dialogical Self)とは、後者の立場を取る理論で、人の心の中には複数の“声”や“立場”があり、それらが対話することで自己が成り立つという考え方です。

① 「一つの自己」観は近代心理学の出発点

この考え方は、近代西洋思想の影響を強く受けています。

代表的なのがデカルトの

「我思う、ゆえに我あり」

という考え方。

つまり、“私”とは一貫していて理性的で、中心があるものという見方です。

心理学でも初期の頃(20世紀前半まで)は、

「人格の統一性」「整合的なアイデンティティ」を重視していました。

たとえば――

- フロイトの精神分析(自我・超自我・エスという構造だが、最終的には“統合された自我”を目指す)

- ロジャーズの自己理論(自己一致=理想自己と現実自己の統合)

これらはすべて、「自己の一貫性・統合性が健康の指標」という前提に立っています。

② 現代心理学では「多面的な自己」観が拡大

ところが、社会や文化の変化に伴い、“一貫した自己”では説明できない現象が増えました。

たとえば――

- SNSで見せる自分と現実の自分の違い

- 家族・職場・友人など、場面ごとに変わる態度や価値観

- グローバル社会での多文化的アイデンティティ

こうした時代背景の中で登場したのが、

対話的自己理論(ヘルマンズ) など、「自己は複数の声のネットワーク」として理解する新しい枠組みです。

③ 現在の主流は「統一でも多様でもある」ハイブリッド的理解

現代心理学では、

「自己には一貫した部分もあれば、状況に応じて変化する部分もある」

という多層的・動的なモデルが主流になっています。

- 単一自己モード:自分を「ひとりのまとまった存在」と感じる、安定・統合された感覚。

- 複数自己モード:自分に「複数の側面」「役割」「声」があるという意識。

つまり、

- 精神的な健康や安定には“ある程度の統一感”が必要

- でも、柔軟に変化できる“多声性”も同じくらい重要

というバランスをとる考え方です。

✅ まとめ

- 「一つの自己」観は、心理学の基礎を作った古典的モデルであり、今も重要。

- しかし、現代では「複数の自己」「対話的・多声的な自己」というモデルが広く受け入れられている。

- 現代心理学の主流は、統一性と多様性の両立をどう保つかという視点です。

対話的自己理論の提唱者と基本アイデア

「対話的自己理論」の提唱者:フーベルト・ヘルマンズとは

この理論を提唱したのは、オランダの心理学者フーベルト・ヘルマンズ(Hubert Hermans)です。

彼は、ロシアの思想家ミハイル・バフチンが文学の中で説いた「多声的対話(polyphonic dialogue)」──つまり「物語には複数の登場人物の声が存在し、相互に影響し合う」という考えに影響を受けました。

ヘルマンズはそれを心理学に応用し、こう考えました。

「人間の心も小さな“物語”のように、複数の登場人物(自分の中の声)で構成されている」

この視点が、対話的自己理論の出発点です。

「1人の中に複数の声がある」という考え方

私たちは状況によって、自然に違う“自分”を使い分けています。

たとえば:

- 仕事中の自分:「ミスは許されない、責任を果たさねば」

- 家族の前の自分:「優しく穏やかに接したい」

- 友人といる自分:「冗談を言ってリラックスしたい」

- 過去の自分:「あの時の後悔がまだ心に残っている」

これらの“声”は、どれも本当のあなたです。

ただし、それぞれの声がときに衝突したり、支配し合ったりするため、私たちは「心の中で迷う」「矛盾を感じる」状態になるのです。

“単一の自分”という近代的な自己観との違い

近代哲学では、「私は考える、ゆえに我あり(デカルト)」のように、

“一つの中心的な理性的自己”を理想としてきました。

しかし現代心理学では、社会・文化・環境の変化によって「一貫した自己像」を保つこと自体が難しくなっています。

ヘルマンズの理論はこうした現代の自己観を捉え直し、

「一貫性」よりも「柔軟さ」こそが成熟した自己の証

と考えます。

つまり、「どんな自分も一部として存在してよい」と認めることが、心理的な安定につながるのです。

✅ まとめ

- 対話的自己とは、「心の中の複数の声が対話しながら自己を形づくる」という理論。

- 提唱者はヘルマンズ(文学理論のバフチンの影響を受けた)。

- 「矛盾する自分」も排除すべきものではなく、自然な心の多面性の表れ。

心の中にある“複数の声”とは?|内的ポジションの仕組み

「対話的自己」を理解するには、まず“心の中にある複数の声”=内的ポジションという考え方を知る必要があります。

私たちは常に1つの人格で生きているように感じますが、実際はその時々の立場(ポジション)によって、思考や感情、行動が変化しています。

このポジションの切り替えが、自己理解や他者との関係性に深く関わっているのです。

内的ポジションと外的ポジションの違い

ヘルマンズは、心の中の「立場」を大きく2種類に分けました。

| 種類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 内的ポジション(internal position) | 自分の中にある複数の立場。自分の思考や感情を表す声。 | 「上司としての私」「子どものように自由でいたい私」 |

| 外的ポジション(external position) | 他者や社会から取り込まれた“他人の声”が自分の中に存在する状態。 | 「母が言っていた“我慢しなさい”」「世間はこう思うだろう」 |

この2つのポジションが会話(=内的対話)をすることで、私たちは日々、判断や感情のバランスを取っています。

たとえば、「疲れたから休みたい(内的ポジション)」と「でも責任があるから頑張らなきゃ(外的ポジション)」が対立する──

そんな心のやり取りがまさに対話的自己の現象です。

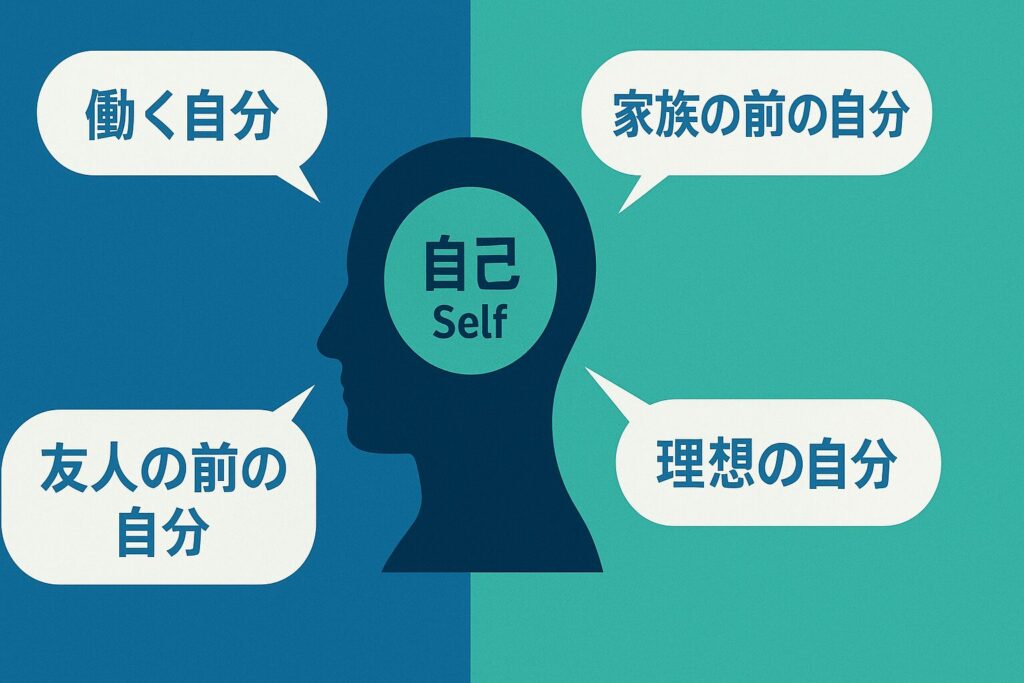

「働く自分」「家族の前の自分」など日常に潜む多声性の例

「多声性(polyphony)」とは、複数の自分の声が同時に存在している状態を指します。

これは特別な性格の人だけに起こることではなく、誰の中にも自然にあるものです。

たとえば――

- 働く自分:「責任を果たさなければ」

- 友人といる自分:「もっとリラックスしていい」

- SNSの自分:「好かれる投稿をしたい」

- 内なる批判者:「またミスしたのか」

- 理想の自分:「いつか独立して自由に生きたい」

これらはそれぞれ異なる価値観や欲求を持つ“声”です。

ときにぶつかり、支配し合うこともありますが、同時に心の多様性を生み出す大切な要素でもあります。

なぜ人は状況によって人格が変わるのか

人は環境や相手に合わせて、無意識に“ポジションを切り替える”生き物です。

これは「仮面をかぶっている」という偽りではなく、社会的自己の柔軟さとも言えます。

心理学的には、以下のような理由で人格が変わるとされています。

- 社会的期待:場の空気を読む、相手に合わせる。

- 役割意識:「親として」「部下として」などの責任感。

- 文化的文脈:日本のように“調和”を重視する社会では、ポジションの切り替えが特に重要。

つまり、私たちは固定された“ひとつの自分”としてではなく、

「文脈に応じて変化する自分」=流動的な自己として存在しているのです。

✅ まとめ

- 対話的自己では、人の心を「複数のポジションの集まり」として捉える。

- 内的・外的ポジションの対話が自己理解を深める。

- 状況に応じて変わる人格は「矛盾」ではなく、適応と柔軟性の証拠。

なぜ“矛盾する自分”が生まれるのか|自己矛盾の心理学

「やる気を出したいのに、体が動かない」

「人に優しくしたいのに、イライラして冷たくしてしまう」

こうした“矛盾する自分”に悩む人は多いものです。

しかし、心理学的にはそれは異常でも悪いことでもありません。

むしろ、心が成長しようとしているサインだと考えられています。

理想自己と現実自己のズレが生む葛藤

人が自分に矛盾を感じる大きな理由は、「理想自己」と「現実自己」のギャップにあります。

- 理想自己:こうありたい自分(理想像)

- 現実自己:実際の自分の姿や行動

この2つのズレが大きいほど、人は「情けない」「恥ずかしい」「まだ足りない」と感じやすくなります。

例えば、

「いつも前向きでいよう」と思う理想自己

⇔「今日は何もしたくない」と思う現実自己

このズレが葛藤を生み、自己批判や焦りにつながるのです。

しかし、このギャップは「意識が高い証拠」でもあり、成長を促す原動力にもなります。

「矛盾」は悪ではなく、自己成長の途中段階

対話的自己理論では、矛盾は「自己分裂」ではなく“内的対話の途中経過”と捉えます。

心の中で異なる立場がぶつかるとき、

- 一方の声:「もっと挑戦したい」

- もう一方の声:「失敗したら怖い」

この“対立”そのものが、心の中で価値観の再編を起こしています。

つまり、矛盾は「どちらの自分も大切にしたい」という心の反応。

ヘルマンズはこれを“自己の多声的発展”と呼び、自己理解が深まる過程と説明しました。

矛盾を放置するとどうなる?分裂と同化のリスク

ただし、矛盾を放置すると、心は次の2つの方向に偏りやすくなります。

| タイプ | 状態 | 具体例 |

|---|---|---|

| 分裂(dissociation) | 相反する声を切り離し、どちらかを無視する | 「弱い自分なんていない」と抑え込む |

| 同化(assimilation) | 一方の声だけを絶対視し、他の自分を排除する | 「正しいのはこれだけ」と思い込む |

どちらも短期的には楽ですが、長期的にはストレスや自己否定を生みやすくなります。

大切なのは、矛盾を消すことではなく、

「どちらの声も私の一部だ」と認め、対話を続けること。

それが、自己矛盾を“内的成長のエネルギー”に変える第一歩です。

✅ まとめ

- 矛盾は「理想」と「現実」のズレから生まれる。

- 矛盾する心は、自己の成長と変化の途中にある証拠。

- 放置せず、対話を続けることで「統合」へと進む。

自己矛盾を整理する心理学モデル|対話的自己理論の構造

「自分の中でいろんな声がぶつかってつらい」

「どれが“本当の自分”なのか分からない」

そんな混乱を整理する手がかりになるのが、対話的自己理論(Dialogical Self Theory)です。

この理論は、「矛盾する自分」を否定せず、対話を通じて統合することを目的としています。

“内なる会話”が自己統合を促す仕組み

私たちの心の中では、いつも小さな会話が起こっています。

たとえば:

「もう少し頑張ろう」

「でも疲れてるから休みたい」

このような内なる会話(internal dialogue)は、無意識のうちに自分の行動や判断を決めています。

ヘルマンズは、この会話が自己統合(integration)を促すプロセスだと考えました。

矛盾する声どうしが話し合い、互いを理解し合うことで、

「どちらも大事」「状況に応じて選べばいい」という折り合い(バランス)が見えてくるのです。

つまり、対話的自己理論は「自己を変える」よりも、

「自己の中に“会話の場”をつくる」ことを重視する心理学です。

ポジショニング理論とバフチンの多声的対話

ヘルマンズは、心理学だけでなく文学理論からも大きな影響を受けました。

ロシアの思想家ミハイル・バフチンは、「小説には作者・登場人物・読者など複数の“声”が共存している」と述べています。

この考えを心理学に応用したのが、対話的自己理論です。

そしてもう一つの理論的柱が、ポジショニング理論(Positioning Theory)です。

これは、自己を「固定された人格」ではなく「状況ごとに取る立場(position)」として捉えます。

たとえば――

- 職場では「リーダーとしての自分」

- 家では「子どもとしての自分」

- 友人関係では「相談される自分」

これらのポジションが入れ替わり、対話をすることで、私たちは柔軟に生きているのです。

「心は1つの社会」―自己の中にある小さなコミュニティという比喩

ヘルマンズは、自己を「心の中にある小さな社会(society of mind)」と呼びました。

つまり、心の中にはさまざまな立場・価値観・時代背景をもつ“自分たち”が共存しているということです。

この“心の社会”の中では、

- 協力し合う声(「今日も頑張ろう」)

- 対立する声(「でも休みたい」)

- 忘れられた声(「昔の夢を思い出して」)

などが、常に動き続けています。

重要なのは、どの声も排除せず、「議論できる場」を維持すること。

そうすることで、心の社会はバランスを取りながら成長していきます。

✅ まとめ

- 対話的自己理論は、「心の中の対話」によって矛盾を統合する心理モデル。

- 自己は固定されたものではなく、文脈に応じて変化する“多声的な存在”。

- 心は1つの社会のように、多様な声が共存・調整しながら進化していく。

他の心理学理論との関係と違い

「対話的自己」は独立した理論でありながら、実は他の心理学モデルとも深くつながっています。

ここでは特に関連性の高い3つの理論――IFS(内的家族システム)、セルフコンパッション、ナラティブ・アイデンティティ――との違いと共通点を整理してみましょう。

IFS(内的家族システム)との共通点と相違点

IFS(Internal Family Systems)とは、アメリカの心理療法家リチャード・シュワルツが提唱したモデルで、

人の心を「家族のようなパーツの集合」として捉えます。

- 共通点

- 両者とも「人の心には複数の部分(声・パーツ)が存在する」という点で一致。

- どちらも“内的対話”を通して、自己理解や癒しを目指す。

- 「抑圧せず、聞き、受け入れる」ことを重視している。

- 相違点

- IFSは感情的な癒し(トラウマケア)を目的とした臨床モデル。

- 対話的自己理論は、より理論的・構造的な自己理解モデル。

- IFSでは「セルフ(自己の中心)」が全体を統合するが、対話的自己では「中心」は固定されず、関係性の中で変化する。

🟩 一言でまとめると:

IFS=“心のチームを癒す”心理療法

対話的自己=“心の会議を観察する”自己理解の理論

セルフコンパッション・自己対話との関係

セルフコンパッション(Self-Compassion)とは、「自分への優しさ」「共通の人間性」「マインドフルネス」の3つで構成される自己受容の心理学(クリスティン・ネフによる提唱)です。

対話的自己理論との共通点は、内なる批判者との関係性です。

「失敗した自分」を責める声と、「大丈夫、誰にでもある」と慰める声。

この二つの声を対立ではなく対話として扱うことで、心が穏やかに整っていきます。

つまり、

- 対話的自己は「声の構造と関係性」に注目し、

- セルフコンパッションは「声のトーン(優しさ)」に焦点を当てる。

両者を組み合わせると、自分を理解しながら、優しく受け止める力が育ちます。

ナラティブ・アイデンティティや社会的構成主義とのつながり

対話的自己理論は、「自分を語る力=ナラティブ(物語)」とも深く関係しています。

ナラティブ・アイデンティティ理論(ダン・マクアダムズ)では、

人は自分の過去・現在・未来を物語として構築し、そこに一貫性を見出すとされます。

しかし、現実には物語は常に変化し、他者との関係の中で書き換えられていきます。

この「変化する自己」を説明するのが、社会的構成主義(ケネス・ガーゲン)です。

対話的自己理論は、ナラティブ心理学と社会的構成主義の“橋渡し”に位置する。

人は、他者との関わりや社会的文脈の中で“自分”を見つめ直す一方、

自分の内側でも複数の声が対話を重ねながら、新しい自己像をつくり出していきます。

✅ まとめ

- IFSとは構造が似ているが、目的が「癒し」か「理解」かで異なる。

- セルフコンパッションは“対話の姿勢”を優しくする実践法。

- ナラティブ理論や社会的構成主義とともに、「変化し続ける自己」を説明する理論体系の一部をなす。

対話的自己の実践法|“内なる対話”で心を整えるステップ

理論としての「対話的自己」は、実生活の中でもすぐに活かせます。

ポイントは、自分の中の声を敵にせず、聞き分け、対話させること。

ここでは、初心者でも実践できる4つのステップで「内なる対話」を整える方法を紹介します。

① 自分の中の“声”を書き出す(セルフダイアローグ)

まず最初のステップは、頭の中のモヤモヤを“声”として書き出すこと。

ノートに「今の自分の中にどんな声があるか」を書き出してみましょう。

たとえば:

- 「頑張りたい」

- 「でも失敗が怖い」

- 「本当は休みたい」

- 「怠けてるって思われたくない」

これをすべて書き出すと、自分の中の登場人物(ポジション)が見えてきます。

書くことで“頭の中の対話”が可視化され、感情の整理がしやすくなります。

📌 コツ

- 良い/悪いの評価をせず、ただ書く。

- 同じ声が何度出てきてもOK(それは心の中で強いテーマ)。

② 対立する声を俯瞰して眺める(メタ認知)

次に行うのは、距離を取って客観的に見ること。

たとえば、あなたの中でこんな会話があるとします。

「挑戦したい」 vs 「失敗が怖い」

どちらが正しいかを決めるのではなく、

「どちらも私の中の正直な声なんだ」と認めてあげましょう。

このように、一歩引いて自分の思考を眺める力をメタ認知といいます。

心理学では、メタ認知はストレス軽減や問題解決に大きく貢献することがわかっています。

🪞ワークの例:

- ノートの左ページに「Aの声」、右ページに「Bの声」を書く。

- その下に「俯瞰者(観察者)としての自分の意見」を書く。

→ 「どちらの気持ちにも理由がある」と整理するだけでも、心が軽くなります。

③ 否定せずに対話させる(共存の姿勢)

矛盾する声があるとき、どちらかを“消そう”とすると苦しくなります。

大切なのは、両方の声を存在させたまま、会話させること。

たとえば:

「休みたい自分」と「責任を果たしたい自分」

→ 「今日は軽めにやろう」「休みながらできることをやってみよう」

このように対話的に調整することで、どちらの声も満たす中間点が見つかります。

心理学的にはこれを内的統合(integration)と呼びます。

「どちらの自分も大切にできる」感覚は、自己受容と柔軟な行動力を育てます。

④ 「理想と現実の折り合い」を見つける

最後に、理想自己と現実自己の対話を意識してみましょう。

- 理想の声:「もっとできるはず」

- 現実の声:「今はエネルギーが足りない」

このとき、どちらかを否定せず、

「理想の方向に一歩近づける現実的な行動」を選ぶのがポイントです。

たとえば:

「今週は完璧にやる」ではなく、

「今日は10分だけ集中する」など、小さな橋をかける。

この“折り合い”を探す習慣が、対話的自己を実践する力です。

✅ まとめ

- 対話的自己の実践は「声を書き出す → 俯瞰 → 共存 → 折り合う」の4ステップ。

- 矛盾は消すものではなく、理解し、共に生きる対象。

- 内なる対話を習慣化すると、心の中に“安心して話せる場”が生まれる。

まとめ|自己矛盾を受け入れることが“成熟”への第一歩

ここまで見てきたように、対話的自己とは「矛盾を消す」ための理論ではありません。

むしろ、「自分の中の複数の声を理解し、対話させる」ための心理学です。

自己矛盾を否定せずに向き合うことこそが、心の成熟につながります。

矛盾をなくすのではなく、活かす

私たちはつい、「矛盾=悪いこと」と思いがちです。

しかし、矛盾こそが成長の原動力です。

- 「安定したい」と「変わりたい」

- 「人に優しくしたい」と「自分も守りたい」

このような相反する感情があるからこそ、私たちはバランスを学び、進化します。

矛盾を“問題”ではなく、“対話のきっかけ”と捉えると、心は柔軟になります。

✳️ 矛盾は止まっている証拠ではなく、動いている証拠。

「対話できる心」が強さと柔軟さを生む

本当に強い人とは、「揺れない人」ではなく、揺れながらも自分と対話できる人です。

- 感情がぶつかったときも、「どちらの自分も理解しよう」と考えられる

- 他人の意見に揺らいでも、「自分の中で話し合える」

この「内的対話の力」は、現代社会のストレスや情報の多さに翻弄されず、心の軸を保つ力になります。

日常に活かす“内なる対話”のすすめ

対話的自己の考え方は、特別な時間を取らなくても日常で実践できます。

🪞 今日からできる小さな実践例:

- 迷ったとき:「いま、心の中でどんな声が話している?」と自問する

- 失敗したとき:「どの“自分”が責めていて、どの“自分”が悲しんでいる?」と観察する

- 決断するとき:「理想の自分と現実の自分、両方の意見を聞く」

このように“自分の中に会議室を持つ”ような感覚で生きると、

矛盾はあなたを苦しめる敵ではなく、人生を導くナビゲーターに変わるでしょう。

✅ まとめ

- 矛盾をなくすのではなく、受け入れ、活かす。

- 対話できる心が、柔軟で折れにくい精神を育てる。

- “心の中の会話”を意識することで、他人にも優しく、自分にも誠実でいられる。

💬 結論:

「対話的自己」とは、“一貫した完璧な自分”を目指すことではなく、

“揺れながらも対話できる自分”を育てる心理学である。