「どうして自分はこんなに不安になりやすいんだろう?」「ちょっと失敗しただけで全部ダメに感じてしまう…」そんなモヤモヤを抱えていませんか?

それは、物事のとらえ方が偏ってしまう「認知の歪み」が影響しているかもしれません。

この記事では、心理学で整理された10種類の代表的な思考のクセを、具体例とともにわかりやすく解説します。さらに、ストレスや不安を軽くするための改善方法(認知行動療法・マインドフルネス・セルフチェック)も紹介。

「認知の歪みとは何か」「自分はどのパターンに当てはまるのか」「どうすれば柔軟に考えられるのか」が一通り理解できる構成になっています。

読んだあとには、心が少し軽くなり、前向きに日常を過ごすヒントが得られるはずです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

認知の歪みとは?意味と日常への影響

認知の歪みの定義|思考のクセが心に与える影響

認知の歪みとは、物事を実際よりも偏って解釈してしまう思考のクセのことです。

例えば、テストで1問だけ間違えただけなのに「自分は全く勉強ができない」と決めつけてしまうような考え方です。

このように、事実を正しく捉えるのではなく、極端な解釈やネガティブな思い込みに引っ張られることで、心に余計なストレスを抱える原因になります。

認知の歪みがストレスや不安を強めるメカニズム

人の心は、出来事そのものよりも「それをどう解釈したか」で感情が決まります。

例えば、上司に注意されたときに、

- 「成長のチャンスだ」と解釈すれば前向きな気持ちになる

- 「自分は役立たずだ」と解釈すれば落ち込みや不安が強まる

このように、認知の歪みがあると、同じ出来事でも過剰にストレスや不安を感じやすくなるのです。

仕事・人間関係・メンタルへの悪影響の具体例

認知の歪みが続くと、日常生活のあらゆる場面に影響します。

- 仕事:小さなミスを「全て失敗」と捉え、やる気や集中力を失う

- 人間関係:相手の表情を「嫌われているに違いない」と誤解し、距離ができる

- メンタル:不安や抑うつが強まり、自己肯定感が低下する

つまり、認知の歪みは「心のレンズが曇っている状態」とも言えます。

このレンズを少し磨き直すだけで、日常が過ごしやすくなるのです。

認知の歪み10パターン一覧|代表的な思考のクセ

ここでは、アメリカの精神科医デビッド・D・バーンズが整理した10種類の認知の歪みを、初心者にもわかりやすく解説します。

「これ、自分に当てはまるかも…」と気づくことが、改善の第一歩になります。

①全か無か思考(白黒思考)

物事を0か100かで極端に判断してしまう考え方です。

- 例:「少し失敗した=完全にダメな人」

- 実際には「グレーゾーン」や「部分的な成功」もあるのに、それを無視してしまいます。

②過度の一般化|一度の失敗を全てに当てはめる

1回の経験をすべての出来事に当てはめてしまうクセです。

- 例:「一度試験に落ちた=私は何をやっても失敗する」

- 本来は限定的な出来事なのに、人生全体の評価にすり替えてしまいます。

③心のフィルターとポジティブ打ち消し

- 心のフィルター:ポジティブな出来事を無視し、ネガティブな部分だけを強調する。

- ポジティブ打ち消し:良い出来事があっても「ただの偶然」として価値を認めない。

👉 例:褒められても「お世辞に違いない」と思ってしまう。

④結論の飛躍(読心術・未来予測)

証拠がないのに、勝手にネガティブな結論に飛びついてしまうパターン。

- 読心術:「あの人は絶対に私を嫌っている」

- 未来予測:「きっと失敗するに決まっている」

⑤拡大解釈と過小解釈

- 自分のミスや欠点を大げさに拡大してしまう

- 逆に、自分の長所や成果を小さく見積もる

👉 例:プレゼンで一部つっかえただけで「全部失敗した」と思い込む。

⑥感情的決めつけ

「不安だから危険に違いない」「落ち込んでいるから自分は無能だ」など、感情=事実と錯覚してしまう考え方。

⑦べき思考(〜すべきだ思考)

「〜であるべき」「〜しなければならない」と自分や他人に厳しいルールを課す思考です。

- 自分に向けると自己否定が強まりやすい

- 他人に向けるとイライラや不満が増えやすい

⑧レッテル貼り

一つの行動や特徴だけで、その人全体を決めつけてしまう。

- 例:「自分は失敗者だ」「彼は無神経な人だ」

👉 本来は一時的な出来事なのに、人格全体の評価にすり替えるのが特徴。

⑨自己責任化(過剰な罪悪感)

自分に関係のないことまで「自分のせいだ」と考えてしまう。

- 例:友達の機嫌が悪いのを「自分が悪いから」と思い込む。

⑩破滅的思考(最悪シナリオばかり想像する)

「もし失敗したら人生が終わる」といった具合に、常に最悪の結果を予測して不安を膨らませる。

- 実際のリスクよりも大きく見積もってしまうため、挑戦できなくなる。

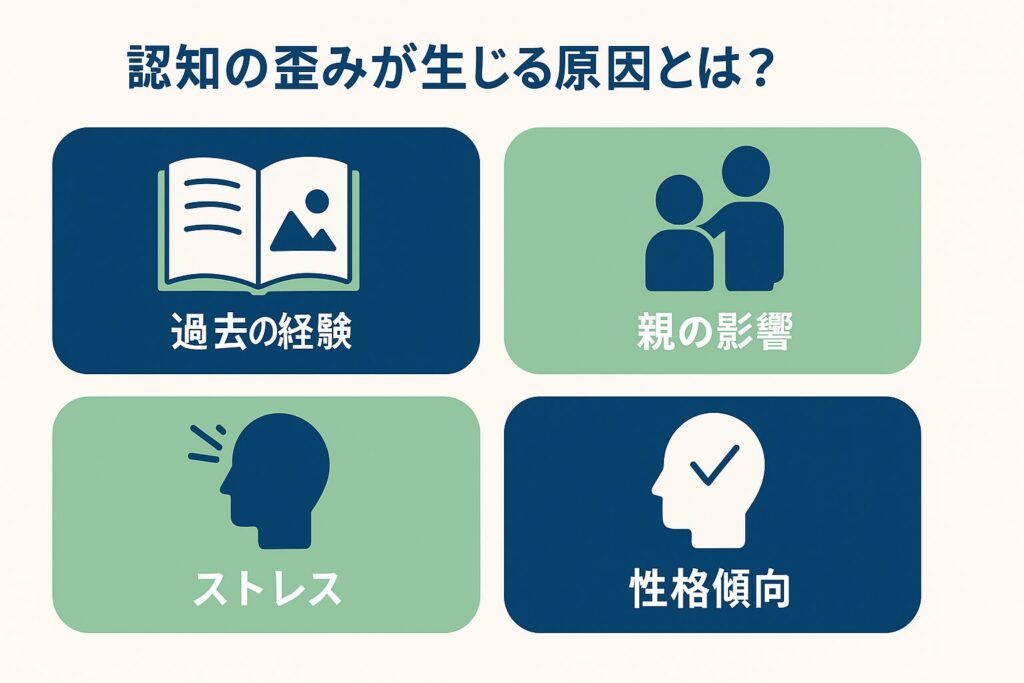

認知の歪みが生じる原因とは?

認知の歪みは「誰にでも起こる思考のクセ」ですが、その背景にはいくつかの共通する原因があります。

ここでは代表的な4つの要因を解説します。

①過去の経験やトラウマの影響

過去に受けた体験は、ものの見方に大きな影響を与えます。

- 幼少期に繰り返し叱られた経験 → 「失敗=価値がない」と結びつけやすい

- 恋愛や仕事での挫折 → 「どうせまた裏切られる」と未来を悲観しやすい

👉 過去のネガティブ体験が、現在の認知の歪みを強めることがあります。

②親からの教育や家庭環境

家庭でのしつけや親の口癖も大きな要因です。

- 厳しすぎる親 → 「完璧でなければならない」というべき思考を植えつけやすい

- 批判や否定が多い家庭 → 「自分はダメ」というレッテル貼りを内面化しやすい

👉 家庭環境は「心の基盤」を作るため、認知の歪みに直結します。

③ストレスや疲労による判断力の低下

人は心身が疲れているとき、物事を冷静に見る力が落ちます。

- 忙しいと「小さな失敗=大問題」と思いやすい

- 不安や緊張で「悪い未来ばかり」想像しやすくなる

👉 ストレス状態では「心の余裕」がなくなり、歪んだ解釈が強まります。

④性格傾向や思考習慣による影響

- 真面目で完璧主義 → 全か無か思考に陥りやすい

- 心配性 → 破滅的思考が強くなりやすい

- 自己肯定感が低い → ポジティブ打ち消しにハマりやすい

👉 その人の性格や考え方の癖が、認知の歪みを繰り返す要因になります。

親の影響と認知の歪みの関係

子どもの思考の土台は、幼少期からの親との関わり方に大きく左右されます。

親の期待や態度、言葉のかけ方が「認知の歪み」を強める場合もあれば、逆に和らげる場合もあります。

過度な期待や批判が「べき思考」を生む

- 親が「もっと頑張れ」「完璧でいなさい」と常に高い基準を求めると、子どもは「〜すべき」という厳しい思考習慣を身につけやすくなります。

- 例:「テストで100点を取らなければ意味がない」と思い込む。

👉 こうした「べき思考」は、自己否定やストレスの温床になります。

親の不安が子どもの「破滅的思考」を助長する

- 親が常に「失敗したら大変なことになる」「危ないから挑戦してはダメ」と言うと、その不安が子どもに伝わります。

- 子どもは「失敗=人生が終わる」といった破滅的思考を持ちやすくなります。

👉 親の不安は、子どもの「未来を悲観するクセ」に直結します。

無条件の愛やサポートが歪みを緩和する

- 一方で、親が「失敗しても大丈夫」「あなたには価値がある」と伝えると、子どもは健全な思考を育みやすくなります。

- 無条件の愛は「認知の歪み」をやわらげ、柔軟で前向きな考え方を支えます。

👉 親の態度ひとつで、子どもが「厳しい思考」に縛られるか「柔軟な思考」で生きられるかが変わります。

認知の歪みをセルフチェックする方法

「自分に認知の歪みがあるかどうか」を知ることが、改善の第一歩です。

ここでは日常で簡単にできるセルフチェックの方法を紹介します。

日常の思考を振り返る簡単な質問例

次のような質問を自分に投げかけるだけで、歪んだ思考に気づきやすくなります。

- 「私は今、事実ではなく“思い込み”で考えていないか?」

- 「もし友達が同じ状況だったら、私はどう声をかけるだろう?」

- 「白黒どちらかで決めつけていないか?」

👉 質問を通して、自分の思考を客観的に見直すことができます。

チェックリストで自分の傾向を確認する

以下に当てはまる数が多いほど、認知の歪みが強いサインです。

- 小さな失敗を「すべてが台無し」と思ってしまう

- 人の態度を「自分への批判」と受け取ることが多い

- 「〜すべき」「〜でなければならない」という考えが強い

- 褒められても「お世辞に違いない」と思う

- 未来を「どうせ悪くなる」と予測しがち

👉 書き出してチェックすると、自分の「思考のクセ」が見えやすくなります。

気づきを深めるセルフリフレクションの習慣

セルフリフレクションとは、自分の思考や行動を振り返り・客観視する習慣のことです。

方法の一例:

- その日にあった出来事を1つ選ぶ

- そのとき浮かんだ思考を書き出す

- 事実と解釈を分けて考える

- 「もっと現実的な見方はできないか?」を問い直す

👉 毎日少しずつ行うことで、「思考のクセ」に気づきやすくなり、改善につながります。

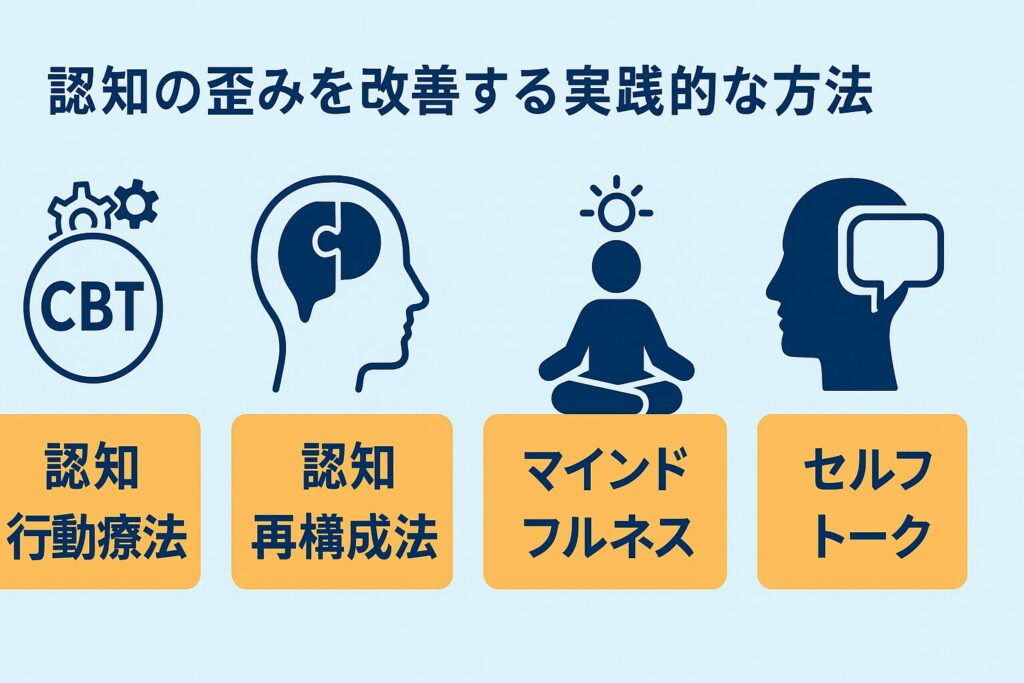

認知の歪みを改善する実践的な方法

認知の歪みは「気づくだけ」でも軽くなりますが、さらに具体的な方法を取り入れると改善が進みます。ここでは初心者でも実践しやすい4つの方法を紹介します。

①認知行動療法(CBT)を取り入れるステップ

認知行動療法(CBT)は、心理学で最も広く使われている手法です。

流れはシンプルで、次の3ステップで実践できます。

- ネガティブな自動思考に気づく

- その思考が事実に基づいているかを検証する

- より現実的で柔軟な考えに置き換える

👉 例:「プレゼンで噛んだから失敗だ」→「一部つっかえたけど、内容は伝わった」

②認知再構成法で思考を現実的に修正する

認知再構成法とは、極端な解釈をバランスの取れた考えに修正する方法です。

- 「必ず失敗する」→「失敗の可能性もあるけど、成功する可能性もある」

- 「自分は無能だ」→「不得意な部分はあるけど、得意分野もある」

👉 「反対の視点」を意識することで、偏りを和らげられます。

③マインドフルネスで感情に振り回されない習慣を作る

マインドフルネスとは、「今ここ」に意識を向け、感情や思考を客観的に眺める練習です。

- 不安や怒りを「消そう」とするのではなく、「あるもの」として観察する

- 例:「今、不安を感じているな」とラベル付けして眺める

👉 感情に飲み込まれず、冷静に状況を判断できるようになります。

④現実的でポジティブなセルフトークで自己肯定感を高める

自分に語りかける言葉(セルフトーク)を現実的で前向きなものに変える方法です。

- 「どうせ無理」→「まずは一歩やってみよう」

- 「また失敗した」→「今回は学びになった」

👉 毎日の言葉の積み重ねが、少しずつ思考のクセを変えていきます。

まとめ|認知の歪みを理解して柔軟な思考を育てよう

ここまで見てきたように、認知の歪みは誰にでも起こる思考のクセです。

放置するとストレスや不安が増えますが、気づいて修正していくことで、日常は楽になります。

まず「気づく」ことが改善の第一歩

- 「これは事実?それとも思い込み?」と問い直す

- 自分の思考を日記やメモに残し、振り返る

👉 ほんの小さな気づきが、改善のきっかけになります。

日常の小さな実践が大きな変化につながる

- 一日1回「ポジティブな出来事」を書き出す

- ネガティブな思考が浮かんだら「反対の見方」を探す

👉 習慣化することで、思考のパターンが少しずつ変わっていきます。

現実的で前向きな思考がストレスを軽減する

- 認知行動療法(CBT)やマインドフルネスを生活に取り入れる

- 「完璧じゃなくても大丈夫」という柔軟な姿勢を持つ

👉 偏った思考から自由になれば、自己肯定感・人間関係・仕事のパフォーマンスが自然と向上します。