「なんでも自分のせいだ」と感じてしまうこと、ありませんか?

たとえば、上司の機嫌が悪いと「自分のせいかも」と思ったり、誰かが落ち込んでいると「助けられなかった」と責めてしまったり。

そんな優しさゆえの“自責グセ”に、心が疲れていませんか?

この記事では、心理学の原因帰属理論(出来事の原因をどう捉えるかを説明する理論)をもとに、

「なぜ自分を責めてしまうのか」「どうすれば心を軽くできるのか」をわかりやすく解説します。

内容は、

- 「すべて自分のせい」と感じる心理の仕組み

- 原因帰属理論でわかる“考え方のクセ”

- 罪悪感を和らげる思考の変え方と実践ステップ

まで、具体的に紹介します。

読後には、「自分のせい」と思う気持ちが少しやわらぎ、前向きな自己理解へと変わっていくはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

「すべて自分のせい」と感じる心理の正体

人間関係のトラブルや仕事の失敗、思い通りにいかなかった出来事。

それらを振り返るとき、つい「自分が悪かったんだ」と感じてしまうことはありませんか?

この“なんでも自分のせいにしてしまう”心理には、明確な理由があります。

ここでは、原因帰属理論の観点から、そのメカニズムを解説します。

他人のミスや偶然まで“自分の責任”にしてしまう理由

「相手が怒っている=自分のせいだ」

「仕事がうまくいかない=自分が足を引っ張った」

こうした考え方の背景には、「コントロールしたい」という無意識の欲求があります。

人は不確実な状況に直面すると、「自分のせいなら改善できる」と考えることで安心を得ようとすることがあります。

つまり、“自分のせい”と思うことは、裏を返せば「世界を理解したい・支配したい」心の働きなのです。

しかし、それが過剰になると、現実にはどうにもできない出来事まで背負い込んでしまい、心が疲弊してしまいます。

罪悪感が強い人に共通する思考パターン

罪悪感が強い人は、次のような「自分中心の責任感」を持っています。

- 誰かが不快な思いをした=自分のせいだと思う

- 問題が起きると「どうして止められなかったんだ」と自責する

- 相手の感情を“自分の影響”として過大に受け取る

この背景には、幼少期に「良い子でいなければ愛されない」といった条件付きの承認体験がある場合もあります。

「相手が喜ぶ=自分の価値」「怒られる=自分が悪い」という思考のクセが、成長後も無意識に続いているのです。

「内的帰属」が強すぎる人が抱える心理的負担

心理学では、出来事の原因を「自分の内側」に見出すことを内的帰属(internal attribution)と呼びます。

この傾向が強い人は、責任感があり、反省力も高い反面、過剰な自責や燃え尽きにつながりやすいのが特徴です。

| 帰属のタイプ | 特徴 | 心理的影響 |

|---|---|---|

| 内的帰属(自分に原因がある) | 責任感が強く、改善意識が高い | 罪悪感・自信喪失・疲労 |

| 外的帰属(環境や他人に原因がある) | 現実的・柔軟に対応しやすい | 他責傾向・反省不足のリスク |

重要なのは、どちらか一方に偏らず、「自分にできること」と「自分のせいではないこと」を分けて考える力を持つこと。

これが、原因帰属理論を活用した“心のバランスのとり方”につながっていきます。

原因帰属理論とは?|「なぜそうなったか」を説明する心理モデル

「どうしてこうなったのか?」――人は、出来事が起こるたびにその理由を探します。

この“原因を探す思考のクセ”を体系的に説明したのが、原因帰属理論(Attribution Theory)です。

心理学では、私たちがどのように「原因」を理解しようとするかが、感情・行動・モチベーションに大きな影響を与えると考えられています。

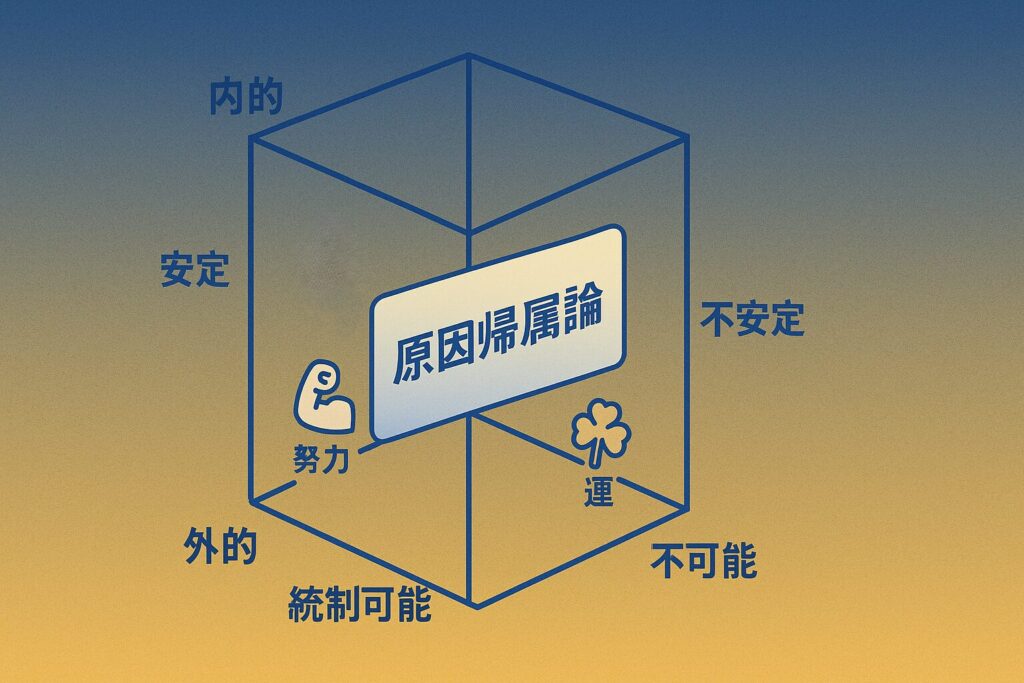

ハイダーとワイナーによる原因帰属理論の基本

原因帰属理論は、心理学者フリッツ・ハイダー(Fritz Heider)によって提唱されました。

彼は「人間は出来事を“意味づける動物”である」と考え、行動の原因を以下の2つに分類しました。

- 内的要因(internal):性格・能力・努力など、自分の中にある原因

- 外的要因(external):運・環境・他人など、自分の外側にある原因

この考え方をさらに発展させたのが、バーナード・ワイナー(Bernard Weiner)です。

彼は、出来事の原因をより細かく理解するために「3つの次元」を提示しました。

3つの次元(内的/外的・安定/不安定・統制可能/不可能)をわかりやすく解説

ワイナーのモデルは、次の3軸で原因を分析します。

ワイナーの3次元モデルの構造

| 次元 | 意味 | 具体例 | 分析の目的 |

|---|---|---|---|

| 所在(Locus) | 原因が自分の内側か、外の環境にあるか | 内的:努力・能力/外的:運・他人 | 「責任感・自尊心」への影響を説明 |

| 安定性(Stability) | 原因が変わるか、変わらないか | 安定:能力/不安定:運・体調 | 「期待・将来予測」への影響を説明 |

| 統制可能性(Controllability) | 自分でコントロールできるかどうか | 統制可能:努力/統制不能:才能・病気 | 「怒り・同情などの感情反応」を説明 |

「所在」と「統制可能性」は何が違うのか?

確かにどちらも「自分が関与しているか」に関係しますが、

所在=原因の“位置”、

統制可能性=原因への“操作の可否”

という違いがあります。

例1:「才能」

- 所在:内的(自分の中にある能力)

- 統制可能性:不可能(努力では変えにくい)

例2:「努力」

- 所在:内的(自分の行動)

- 統制可能性:可能(自分で調整できる)

両方とも「内的要因」ですが、“変えられるかどうか”で区別されます。

なぜ3軸が必要なのか?

ワイナーは、感情や行動の違いを説明するために3軸が必要だと考えました。

たとえば――

| 帰属 | 感情反応 | 行動傾向 |

|---|---|---|

| 努力不足(内的・不安定・統制可能) | 罪悪感 → 改善意欲 | 次も頑張ろう |

| 才能不足(内的・安定・統制不能) | 無力感 | 諦めやすい |

| 運が悪い(外的・不安定・統制不能) | 不満・苛立ち | モチベ低下 |

このように、所在・安定性・統制可能性を組み合わせることで、

「なぜ人によって感情や行動が違うのか」をより正確に説明できるのです。

たとえば、試験に落ちたとき――

- 「努力不足(内的・不安定・統制可能)」→次は頑張ろうと思える

- 「才能がない(内的・安定・統制不可能)」→諦めてしまう

- 「問題が難しすぎた(外的・安定・統制不可能)」→やる気を失う

このように、同じ出来事でも「原因の見方」によって感情と行動が変わるのが、原因帰属理論の最大のポイントです。

自己奉仕バイアス・基本的帰属の誤りとの関係

人は常に冷静に原因を分析できるわけではありません。

心理学では、原因帰属に影響を与える代表的な思考のゆがみ(バイアス)が知られています。

- 自己奉仕バイアス(Self-Serving Bias)

→ 成功は自分の力、失敗は環境のせいにしがち。

→ 例:「うまくいったのは努力の成果」「失敗は運が悪かっただけ」 - 基本的帰属の誤り(Fundamental Attribution Error)

→ 他人の失敗を“性格のせい”にしやすく、自分は“状況のせい”にする傾向。

→ 例:「あの人が遅刻=だらしない」「自分が遅刻=電車が遅れた」

これらのバイアスは、人間関係の誤解や衝突の原因にもなります。

自分も他人も「状況の影響を受けている」と理解できると、責めすぎずに関われるようになります。

「自分を責めやすい人」はどのパターンに当てはまる?

「自分が悪い」と感じやすい人ほど、内的・安定・統制不能な帰属に偏っていることが多いです。

| 帰属の傾向 | 特徴 | 結果 |

|---|---|---|

| 内的×安定×統制不能 | 失敗を「自分の性格や才能のせい」と考える | 無力感・諦め・自己否定 |

| 内的×不安定×統制可能 | 失敗を「努力不足」と捉える | 改善意欲・成長志向 |

| 外的帰属 | 「他人や環境のせい」と考える | 責任回避・学びの欠如 |

なぜ「自分のせい」と考える人ほど苦しくなるのか

「すべて自分のせい」と考えてしまう人ほど、責任感が強く、真面目で努力家です。

しかしその一方で、自分を責める癖が強い人ほど、心のエネルギーを失いやすく、疲れやすい傾向もあります。

ここでは、心理学的にそのメカニズムを3つの視点から見ていきましょう。

①罪悪感と自己評価の関係:自分への信頼を失うメカニズム

罪悪感は本来、「反省」や「思いやり」を促す健全な感情です。

しかし、これが過剰になると、次のような悪循環に陥ります。

- 失敗や他人の不機嫌を「自分のせい」と感じる

- 自分を責める(“もっと頑張るべきだった”)

- 自己評価が下がり、「自分には価値がない」と感じる

- 自信を失い、さらに失敗を恐れる

このように、罪悪感が強い人は“自分への信頼”を失いやすいのです。

心理学的には、これは「内的帰属の過剰」と呼ばれ、何事も自分のコントロール下にあると信じすぎることで起こります。

②努力を「報われない」と感じやすい心理構造(努力報酬不均衡モデルとも関連)

社会心理学には、努力報酬不均衡モデル(Effort-Reward Imbalance Model)という理論があります。

これは、「努力と報酬のバランスが崩れると、人はストレスを感じる」という考え方です。

罪悪感の強い人は、努力しても十分に報われないと感じやすく、こう考えがちです。

- 「結果が出ない=努力が足りない」

- 「認められないのは自分の責任」

しかし実際には、成果は努力だけで決まるわけではありません。

環境・タイミング・他者の反応など、外的要因も大きく影響します。

それでも「全部自分のせい」と考えてしまうと、常に不足感と無力感を抱え続けてしまうのです。

③学習性無力感とのつながり:頑張っても変わらないという思い込み

心理学者マーティン・セリグマンが提唱した学習性無力感(Learned Helplessness)は、

「何をしても結果が変わらない」と感じることで、行動意欲が低下する現象です。

“自分が悪い”と考え続ける人は、次第にこう感じます。

- 「どうせ自分には無理」

- 「努力しても同じ結果になる」

- 「自分は成長できない」

このような状態になると、チャレンジする前に諦めるようになります。

つまり、「すべて自分のせい」と思い込むことは、やがて「もう自分には何もできない」と信じる“心の限界”をつくってしまうのです。

🔸ポイントまとめ

| 心理的プロセス | 結果 |

|---|---|

| 自分のせいと思う(内的帰属) | 責任感は強まるが、心が疲弊する |

| 努力と報酬の不均衡 | 「報われない」と感じてストレスが増す |

| 学習性無力感 | 「どうせ変わらない」と行動意欲が低下 |

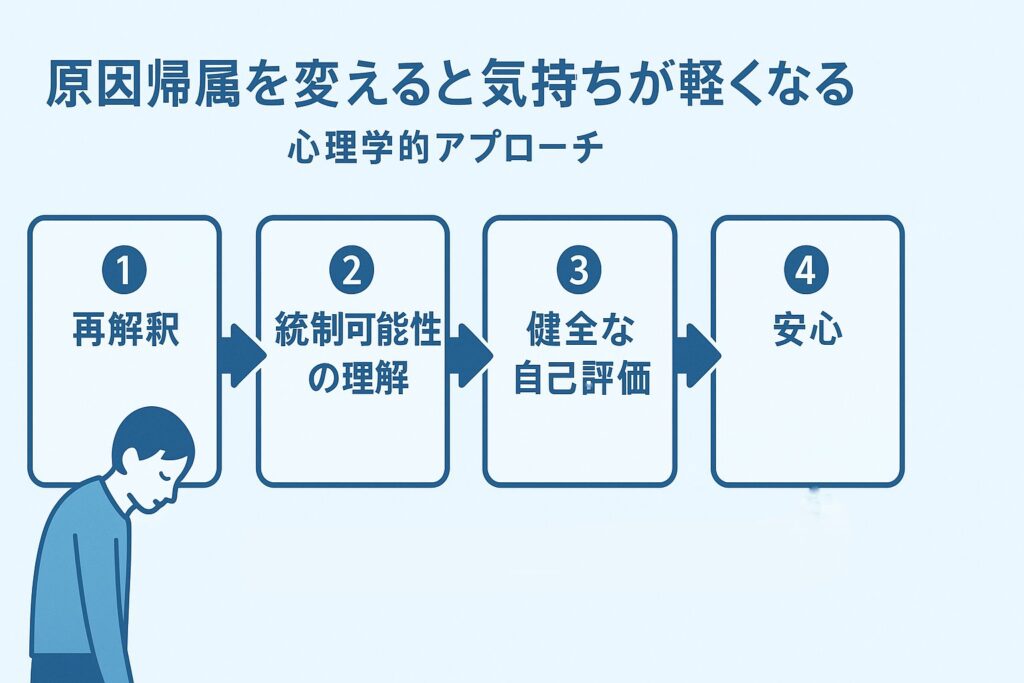

原因帰属を変えると気持ちが軽くなる|心理学的アプローチ

「自分のせい」と思うことが習慣になっている人でも、“原因の見方”を変えるだけで、心の負担は大きく軽くなります。

原因帰属理論では、このプロセスを「再帰属(re-attribution)」と呼び、心理療法やカウンセリングの現場でも活用されています。

ここでは、実践しやすい3つのアプローチを紹介します。

①「自分のせい」から「状況のせい」への再解釈トレーニング

まずは、「本当に自分の責任なのか?」を一度立ち止まって見直すことが大切です。

たとえば、

- 「上司が不機嫌」→ 自分の態度が悪かった? → もしかしたら上司が疲れていただけかも。

- 「友達が返信してくれない」→ 嫌われた? → 忙しいだけかもしれない。

このように、“他の可能性”を意図的に考える練習をします。

ポイントは、「自分を守るための言い訳」ではなく、現実的に“複数の原因”を考える視点を持つことです。

②“統制可能なことだけに集中する”という考え方

心理学では、統制可能性(controllability)という考え方があります。

これは、「自分がコントロールできること」と「できないこと」を区別する視点です。

| 区分 | 具体例 | 対応法 |

|---|---|---|

| 統制可能 | 自分の行動・努力・伝え方 | 改善・挑戦する |

| 統制不能 | 他人の気分・過去の出来事・天気 | 手放す・受け入れる |

“すべてを変えようとする”のではなく、自分にできる範囲だけにエネルギーを注ぐ。

それが「自分を責めない強さ」につながります。

③健全な自己評価を育てる3つの質問(事実・意図・影響を分けて考える)

罪悪感が強い人は、出来事を「感情」で判断してしまう傾向があります。

そこで役立つのが、次の3つの質問法です。

| ステップ | 質問例 | 目的 |

|---|---|---|

| ①事実 | 何が実際に起こった?推測を除いて言えることは? | 感情と事実を切り分ける |

| ②意図 | 自分はどんな気持ち・目的でそうした?悪意はあった? | 自分を責める前に動機を理解する |

| ③影響(+解釈) | その行動は相手や結果にどう影響した?そして、どこまでが自分の影響で、どこからが他者や状況の影響か? | 現実的な範囲で影響を見極める |

この3ステップで振り返ると、「悪気はなかった」「状況の影響もあった」など、より現実的に出来事を理解できるようになります。

たとえば、

「会議で意見を言ったら場が気まずくなった」

→ 事実:意見を述べた/他の人が黙った

→ 意図:より良い方向にしたかった

→ 影響:一時的に沈黙したが、後で議論が進んだ

このように分析することで、「自分が悪い」という感情的な結論ではなく、「何が起きたのか」への冷静な理解へと変化していきます。

補足:心理学的背景

これは、認知行動療法(CBT)の「再評価(reappraisal)」にも近い考え方です。

罪悪感を抱いたとき、

「悪かった」と思うだけで終わると自己否定になる。

「なぜそうなったか・何を学べるか」と考えると自己理解になる。

💡まとめ:

- “再解釈”は「言い訳」ではなく「現実的な視点の回復」

- “統制可能な範囲”に集中すると、罪悪感が減る

- “事実・意図・影響”を分けると、健全な自己評価が戻る

日常で実践できる“柔軟な原因帰属”の習慣づくり

原因の見方を変えることは、知識だけでなく日常の習慣として身につけてこそ効果を発揮します。

ここでは、毎日の中で「自分を責めすぎない思考」を育てるための具体的な方法を紹介します。

反省ではなく分析をする:「なぜ」より「どうすれば」へ

多くの人は失敗すると、「なぜこんなことをしたんだろう…」と自問します。

しかし、この“なぜ”の問いは、原因を自分の欠点に結びつけやすいという落とし穴があります。

- 「なぜ失敗したのか?」→「自分がダメだからだ」

- 「どうすれば次はうまくいくか?」→「準備時間をもう少し取ろう」

このように、「なぜ」ではなく「どうすれば」と考えることで、思考のベクトルが“自己否定”から“問題解決”へと切り替わります。

これは認知行動療法(CBT)でも重視されるアプローチで、再発防止よりも「行動の再設計」に焦点を当てます。

他人の評価をそのまま受け取らない思考法

罪悪感を感じやすい人は、他人の言葉を「自分への絶対的評価」として受け取りやすい傾向があります。

しかし、相手の評価は常に「相手の立場・感情・状況」に左右されるものであり、必ずしも事実ではありません。

たとえば:

- 上司が怒っている → 自分の行動に不満があるのではなく、単に忙しいだけかもしれない

- 家族が冷たい → 相手も疲れている可能性がある

他人の反応を「自分のせい」と決めつけず、“相手の事情”というもう一つの軸を持つことで、心のゆとりが生まれます。

「努力=変えられる」と思える帰属スタイルを育てる

ワイナーの原因帰属モデルにおける「統制可能性」は、日常で最も活かしやすい要素です。

それは、「才能は変えられなくても、努力は自分でコントロールできる」という考え方です。

たとえば、

- 「プレゼンが下手だった」→ 才能のせいではなく、練習量を増やせば上達できる

- 「相手にうまく伝わらなかった」→ 相手の理解度やタイミングも影響している

このように、「変えられる部分に焦点を当てる」ことは、自己効力感(自分はできるという感覚)を育てる基礎になります。

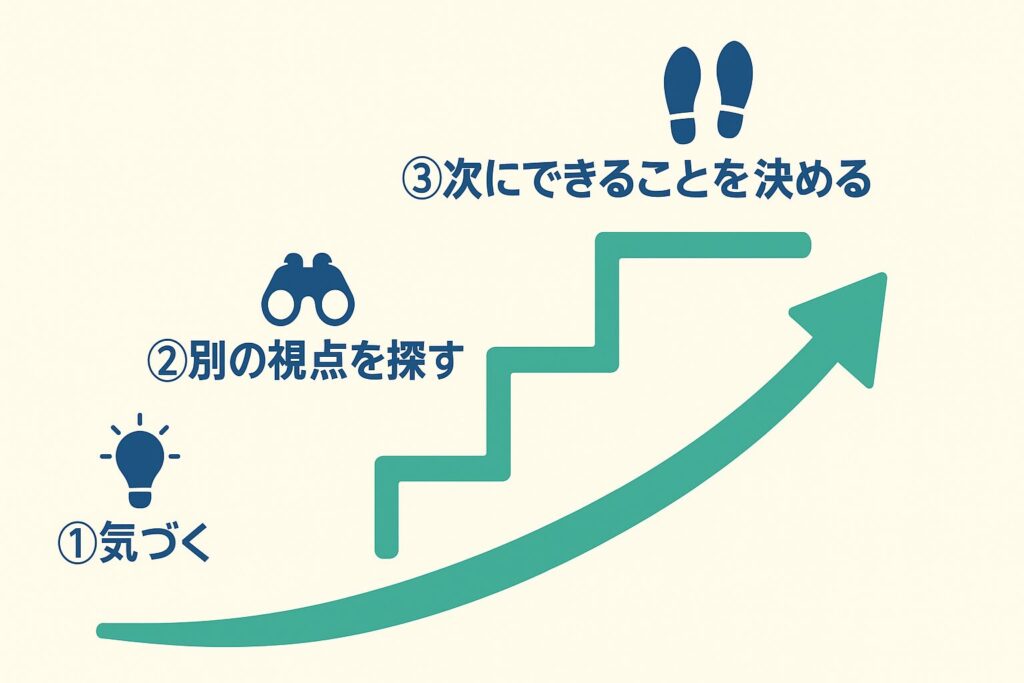

🌱日常でできる“柔軟な原因帰属”3ステップ

- 感情を認識する:「今、責めようとしているな」と気づく

- 別の視点を探す:「他の要因もあるかも」と再考する

- 次にできることを決める:「次はこうしてみよう」で終わる

この習慣を続けることで、

「自分が悪い」から「自分にもできることがある」へと、前向きな思考の回路が育っていきます。

まとめ|“自分のせい”をやめることは、逃げではなく「健全な自己理解」

ここまで見てきたように、「なんでも自分のせい」と思ってしまう心理の背景には、原因帰属の偏りがあります。

それは責任感の表れでもありますが、同時に心のエネルギーを消耗させるクセでもあります。

最後に、罪悪感と上手に付き合うための視点を整理しましょう。

原因を正しく見つめることが、前向きな行動の第一歩

原因を探すこと自体は悪いことではありません。

大切なのは、「何がどう重なってこの結果になったのか」を冷静に見つめることです。

- 「全部自分のせい」→ 自己否定に陥る

- 「全部他人のせい」→ 現実から目をそらす

- 「自分にできることも、できないこともある」→ 現実的で健全な自己理解へ

たとえば、人間関係のトラブルが起きたときも、

「自分の言い方」だけでなく、「相手の状態」や「状況のタイミング」など、

複数の要因が重なった結果として捉えることで、

冷静に「自分にできる範囲」を見極められます。

つまり、原因を正確に見つめるとは、

“誰が悪いか”を決めることではなく、“何をどうすれば改善できるか”を理解すること。

反省とは「自分を責めること」ではなく、

「次にどう行動するかを考えること」です。

罪悪感を“気づき”に変える視点を持とう

罪悪感を感じたときに大事なのは、

その感情を「自分を責めるため」ではなく「気づくため」に使うことです。

たとえば、

- 「あの時、きつく言いすぎた」→ 相手を思いやる気持ちに気づけた

- 「また失敗した」→ 改善点を見つけるきっかけになった

このように、罪悪感をきっかけに次の行動につなげることが大切です。