「ダメと言われると、余計に気になってしまう…」そんな経験、ありませんか?

禁止されるほど見たくなる、触れたくなるのは、、人間の心理がそうできているのです。

この記事では、その不思議な心の働き「カリギュラ効果」をわかりやすく解説します。

なぜ“やるな”と言われると逆にやりたくなるのか?

映画やSNS、恋愛や教育など、日常のあらゆる場面でどう現れるのか?

そして、どんな伝え方をすれば「禁止が逆効果にならない」のか――。

心理学の理論と実例を交えながら、「人の自由を奪うと心がどう反応するか」を解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

カリギュラ効果とは?意味と由来をわかりやすく解説

「禁止されるほど惹かれる心理現象」の定義

カリギュラ効果とは、「禁止されるほど、その対象に興味や欲求が強まる心理現象」のことです。

たとえば、「このページは絶対に見ないでください」と言われると、なぜか気になってクリックしてしまう――このような行動がまさにカリギュラ効果の典型です。

この現象は、私たちの中にある「自由を奪われたくない心理」から生まれます。

「やめなさい」と言われると、脳はその行動を禁止されることに反発し、かえってその行動を取ることで自由を取り戻そうとするのです。

簡単に言えば、

「ダメ」と言われると、余計にやりたくなる。

これがカリギュラ効果の本質です。

名前の由来は映画『カリギュラ』──“発禁”が話題を呼んだ例

この効果の名前は、1980年に公開された映画『カリギュラ(Caligula)』に由来しています。

ローマ皇帝カリギュラの退廃的な生涯を描いたこの作品は、性的描写があまりに過激だったため、各国で上映禁止・カット規制が行われました。

ところが――この“禁止”が大きな話題を呼び、

「そんなにヤバいなら見てみたい!」

という心理が爆発的に働いたのです。

結果として、『カリギュラ』は“発禁映画”として世界中で注目を集め、禁止が宣伝効果となってヒットしました。

この逆説的な現象が、後に「カリギュラ効果」と呼ばれるようになりました。

似ているけど違う?スカース効果やスノッブ効果との関係

カリギュラ効果と似た心理学用語に、スカーシティ効果(Scarcity Effect)やスノッブ効果(Snob Effect)があります。

| 効果名 | 内容 | カリギュラ効果との違い |

|---|---|---|

| スカーシティ効果 | 「数が少ないものほど価値が高い」と感じる心理 | 禁止ではなく「希少性」による魅力 |

| スノッブ効果 | 「他人が持っていないものを欲しくなる」心理 | 社会的比較や優越感による欲求 |

| カリギュラ効果 | 「禁止されると余計に欲しくなる」心理 | 自由の制限による反発 |

つまり、スカース効果やスノッブ効果が“希少さ”による魅力であるのに対し、

カリギュラ効果は“禁止”という制限による反発から生まれる欲求なのです。

💡まとめ

- カリギュラ効果=「禁止が欲求を強化する」心理現象

- 由来は映画『カリギュラ』の“発禁ヒット”から

- 「希少性」や「優越感」とは異なり、自由を制限されることへの反発が原動力

なぜ禁止されると気になるのか?心理学的メカニズムを解説

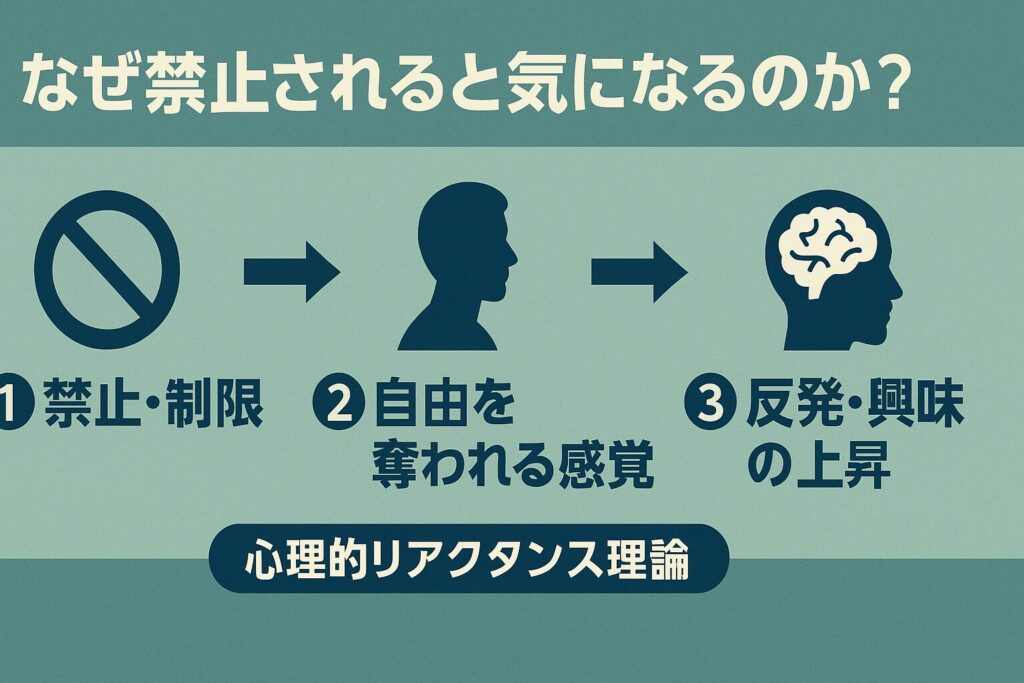

心理的リアクタンス理論(Brehm, 1966)とは

カリギュラ効果の背後には、アメリカの心理学者ジャック・ブレム(Jack W. Brehm)が1966年に提唱した心理的リアクタンス理論(Psychological Reactance Theory)があります。

この理論は、

「人は自由を奪われると、奪われた自由を取り戻そうとする」

という心理メカニズムを説明したものです。

たとえば、

- 「スマホを使うな」と言われると、余計に触りたくなる

- 「あの本は読んではいけない」と言われると、内容が気になる

これは単なる反抗心ではなく、“自由を守ろうとする自然な反応”です。

つまりカリギュラ効果とは、心理的リアクタンス理論の実例そのものといえます。

「自由を奪われる」と反発が生まれる脳の反応

私たちの脳は、自由を制限されるとストレス反応を起こします。

このとき活性化するのが、感情や防衛本能を司る扁桃体(へんとうたい)です。

扁桃体が「自由を奪われた!」と感じると、

- 「なんでダメなの?」

- 「自分で決めたい!」

といった反発や疑問が強化されます。

これは生物学的にみても自然な反応で、動物も同様に「檻に入れられる」と暴れる傾向があります。

つまり、人間の「やるな」と言われるとやりたくなる行動は、本能レベルでの自由回復反応といえるのです。

禁止=価値があると錯覚する“禁断の果実”の心理

もうひとつのメカニズムは、禁止されることで対象の価値が上がって見えるという錯覚です。

これはしばしば「禁断の果実効果(Forbidden Fruit Effect)」とも呼ばれます。

たとえば、

- 「18歳未満閲覧禁止」と書かれた動画

- 「企業秘密」「非公開データ」などの言葉

これらを見ると、内容の質が保証されていなくても、

「きっと特別なものに違いない」

と脳が勝手に価値を補完します。

つまり、「禁止されている=価値がある」と誤認識してしまうのです。

ブーメラン効果との違い:説得や禁止が逆効果になる理由

ここで混同しやすいのが、ブーメラン効果(Boomerang Effect)です。

これは「強すぎる説得や命令が、かえって逆効果になる現象」です。

| 比較項目 | カリギュラ効果 | ブーメラン効果 |

|---|---|---|

| 原因 | 禁止・制限による反発 | 強すぎる説得・圧力 |

| 反応 | 興味・好奇心が高まる | 拒否・反発・逆行動 |

| 例 | 「見るな」と言われて見る | 「絶対買うべき」と言われて買わない |

つまり、カリギュラ効果は“禁止が魅力を増す”のに対し、

ブーメラン効果は“圧力が反発を生む”現象です。

禁止が興味を引く一方で、強制は行動を拒否させる――

この線引きを理解することが、心理学的な応用の第一歩です。

💡まとめ

- カリギュラ効果の根底には心理的リアクタンス理論がある

- 自由を奪われると脳が「取り戻したい」と反応する

- 禁止は「価値がある」と錯覚させる“禁断の果実”現象を起こす

- 説得が強すぎると、逆に拒否されるブーメラン効果になる

💬 補足:似た現象に「シロクマ効果(白熊効果)」もあります

「考えるな」と言われると、逆にそのことを考えてしまう――これは心理学でシロクマ効果(White Bear Effect)と呼ばれます。

「白いクマのことは絶対に思い浮かべないでください」

と言われた瞬間、頭の中に白熊が浮かぶ現象のことです。心理学者ダニエル・ウェグナー(1987)のアイロニック・プロセス理論では、思考を抑えようとすると脳が「本当に考えていないか?」と監視を始め、結果的にその思考を強化してしまうと説明されます。

- カリギュラ効果:外からの禁止・制限 → 行動したくなる心理

- シロクマ効果:内からの思考抑制 → 考えてしまう心理

どちらも「制御しようとすると、逆に意識が向いてしまう」という、人間の逆説的な心の働きを示しています。

カリギュラ効果の具体例と有名な事例

映画・音楽での発禁・規制がヒットを生んだケース

カリギュラ効果が最もわかりやすく表れるのが、映画や音楽の「禁止・規制」です。

代表的なのは、効果の語源にもなった映画『カリギュラ』(1980年)。

性的描写が過激すぎるとして、各国で上映禁止・修正命令・18禁指定が相次ぎました。

しかしこの規制が逆に注目を集め、

「そんなに過激なら見てみたい」

という心理が働き、世界的に話題となりました。

他にも以下のような例があります。

- 『時計じかけのオレンジ』(1971年)

→ 暴力的内容のため一時上映中止。しかし“幻の名作”として再評価される。 - 『パッション・オブ・ザ・クリスト』(2004年)

→ あまりに残酷すぎるとして批判を受けたが、宗教的関心が爆発し世界的ヒット。

つまり、「見られない」=「特別な価値がある」という錯覚が、興味をかき立てるのです。

SNSの「閲覧注意」「ネタバレ注意」はなぜ見たくなる?

現代では、カリギュラ効果がSNS上で日常的に起きています。

たとえば、次のような投稿を見たことはありませんか?

- 「閲覧注意⚠️」

- 「ネタバレ注意!」

- 「ここから先は言えません…」

本来は注意を促すための言葉ですが、結果として

「何がそんなにヤバいの?」

と興味を引いてしまいます。

心理的には、「危険」「禁止」「非公開」という言葉が、脳に“報酬予測”を起こすためです。

これは「何か得られるかもしれない」という好奇心を刺激し、クリックや視聴を促進します。

SNSの世界では、この“禁止のチラ見せ”が、拡散力を高めるテクニックとして頻繁に活用されています。

恋愛・教育における「禁止の誘惑」──反発心と自由欲求

カリギュラ効果は、恋愛や教育の現場でもよく見られます。

💞 恋愛の場合

「彼(彼女)とは関わらない方がいいよ」と言われるほど、

「でも本当は良い人かもしれない」

と感じてしまう。

これは“禁止された関係=特別”という錯覚が働くためです。

また、「追われると逃げたくなる」「手に入らない人ほど魅力的に見える」なども、自由への欲求が裏で動いています。

👶 教育・子育ての場合

「ゲームはダメ!」「YouTube禁止!」と強く言われると、

子どもは反発して隠れてやるようになります。

これはまさに心理的リアクタンスの発動。

そのため、最近の教育心理学では、

「禁止するよりも“自分でルールを決めさせる”方が効果的」

とされており、これはカリギュラ効果を回避する実践法でもあります。

💡まとめ

- 禁止や規制が話題性を生む代表例が、映画・音楽の“発禁ヒット”

- SNSでは「閲覧注意」「非公開」「ネタバレ注意」がクリックを誘う

- 恋愛や教育でも、自由を奪うほど人は惹かれる

- 禁止は一時的な興味を引くが、扱い方を誤ると信頼を損なうこともある

マーケティング・SNSでのカリギュラ効果の使い方

「非公開」「限定」「ここだけの話」はなぜ効果的?

マーケティングの世界では、「禁止」や「制限」をうまく利用して興味を引く戦略が広く使われています。

たとえば、次のような表現を見たことはありませんか?

- 「会員限定コンテンツ」

- 「ここだけの話ですが…」

- 「このページは一部の方しか見られません」

これらはすべて、カリギュラ効果を応用した“制限訴求”です。

なぜ効果的かというと、

「自分だけが見られる」=「特別な情報を得られる」

という希少性+自由欲求の刺激が同時に働くからです。

人は「見られない」「選ばれない」と言われるほど、その枠に入りたくなります。

そのため、限定・非公開・抽選制といった言葉は、心理的リアクタンスをポジティブに活かす強力なトリガーになります。

制限表現で興味を引くコピーライティングのコツ

ただし、やみくもに「禁止」や「限定」を使えばいいわけではありません。

“どの自由を制限しているか”を明確に伝えることが重要です。

以下のような工夫で、自然にカリギュラ効果を引き出せます。

✅ コピーの作り方のポイント

- 制限を明示する:「今週末まで」「初回のみ」「先着100名」

- 理由を添える:「品質維持のため」「少人数制のため」

- 期待を残す:「詳しくは登録者限定で公開中」

これにより、読者は“奪われた自由”をネガティブに感じず、

むしろ「気になるから詳しく知りたい」という好奇心で行動します。

📌 例文(心理的リアクタンスを活かしたコピー)

- 「一般には非公開ですが、登録者には特別に公開しています」

- 「知る人ぞ知る“裏メソッド”はこちら」

- 「あまり大きな声では言えませんが…」

これらのフレーズは「禁止・制限・隠された価値」をにおわせることで、読者の“心理的空白”を埋めようとする行動を促します。

過剰に使うと逆効果?信頼を損なうリスクと注意点

カリギュラ効果は強力ですが、過剰に使うと信頼を失う危険性もあります。

- 「この情報は絶対に表に出せません」

- 「見るだけで人生が変わります」

といった誇張・煽りコピーは、初回は興味を引けても、

内容が伴わなければ「なんだ、期待外れ」と失望を招きます。

また、“禁止”が強すぎると恐怖反応を引き起こすこともあります。

「やったら危険」「見たらトラウマになる」などは、リアクタンスではなくストレス反応(回避行動)を起こす可能性があるのです。

そのため、マーケティングで使う際は、

「軽い禁止」「ユーモアを交えた制限」「期待を持たせる隠し方」

を意識すると、信頼を保ちながら自然に効果を出せます。

💡まとめ

- 「非公開」「限定」「ここだけの話」は、心理的リアクタンスを刺激して興味を高める

- カギは「禁止ではなく制限」──自由を完全に奪わない表現が効果的

- 理由を添えることで信頼感を維持

- 過剰な煽りコピーは逆効果になり、信頼を失うリスクがある

カリギュラ効果と日常生活の関係

恋愛での「押しすぎ注意」──禁止が燃える心理

恋愛の場面では、カリギュラ効果が非常に分かりやすく表れます。

たとえば、「あの人とは付き合わない方がいいよ」と言われた瞬間に、

「なぜ?むしろ気になる」

という気持ちが芽生える――これは典型的なカリギュラ反応です。

また、「追われると逃げたくなる」「手に入らない人ほど魅力的に見える」現象も同じ心理構造です。

人は“自由を奪われる”ことを嫌い、相手の意図を感じると無意識に反発します。

恋愛でのポイントは、相手に「選ぶ自由」を残すこと。

「会いたい」と言うより、「時間が合えば会えたら嬉しい」と伝える方が、相手は心理的に“自発的に動いている”感覚を持てます。

💡つまり、恋愛でカリギュラ効果をうまく使うには:

- 禁止や束縛ではなく、「余白」を残す

- 相手の“自由”を尊重する言葉を選ぶ

子育てで使える「禁止しない伝え方」

子どもは「やっちゃダメ」と言われるほど、やりたくなる。

これはまさに、心理的リアクタンスの発動です。

たとえば、

「ゲーム禁止!」と言われると、頭の中はゲームでいっぱいになり、隠れてやるようになります。

しかし、「今日は何時までにする?」と選択肢を与えると、

子どもは自分で決めたルールに責任を持つようになります。

教育心理学でも、次の3つのポイントが推奨されています:

- 禁止より“提案”をする:「○○してからゲームにしようか」

- 理由を説明する:「寝不足になると明日つらいからね」

- 自分で決めさせる:「何時に終わらせる?」

このように、禁止ではなく“自由の中で選ばせる”と、

カリギュラ効果を回避しながら、子どもの自主性を育てることができます。

職場・人間関係での“自由を残すコミュニケーション”

職場やチーム内でも、禁止や命令が強すぎると反発を招くことがあります。

「絶対やれ」「今すぐやめろ」といった指示は、相手のリアクタンスを刺激し、やる気を下げます。

一方で、同じ内容でも次のように伝えると効果が違います:

- ❌「今からこれをやって」

- ⭕「これを先にやってもらえると助かるけど、どう思う?」

後者の方が、相手に“選択の余地”があるため、心理的抵抗が起こりません。

つまり、人間関係では「命令」よりも「相談・依頼」の形が有効です。

これは上司・部下関係だけでなく、夫婦・友人・恋人関係にも共通します。

相手の行動を変えたいときほど、「やってはいけない」と言わない伝え方を意識すると、関係がスムーズになります。

💡まとめ

- 恋愛では、禁止や束縛が逆に惹かれる心理を生む

- 子育てでは「禁止」より「選択肢を与える」ことで反発を防げる

- 職場や人間関係でも、“自由を残す伝え方”がポイント

- カリギュラ効果を理解すると、「相手をコントロールせずに導く」コミュニケーションができる

カリギュラ効果が起きない・逆効果になるケース

恐怖や脅しが強すぎると興味よりも回避反応を生む

カリギュラ効果は万能ではありません。

禁止や制限が「強すぎる」と、興味ではなく恐怖やストレスが先に立ってしまうことがあります。

たとえば、

- 「絶対に見るな!見ると人生が終わる」

- 「これをやらないと大変なことになる」

といった脅迫的なメッセージは、リアクタンスではなく回避行動を引き起こします。

脳科学的に見ると、人は恐怖を感じると扁桃体(へんとうたい)が過剰に反応し、

「危険を避ける」モードに入ります。

この状態では、好奇心よりも「近づかない方がいい」という防衛反応が優先されるのです。

つまり、禁止が“恐怖”として伝わると、カリギュラ効果は発動しないどころか、

逆に「興味の遮断」が起きます。

信頼関係のある相手には“禁止”が反発を生まない理由

同じ「禁止」でも、誰が言うかによって反応はまったく違います。

信頼している人からの「やめた方がいいよ」は、

「自分のことを思ってくれている」

と感じられ、反発ではなく納得や安心に変わります。

一方、権力のある人や上司などから一方的に命令されると、

「支配されている」「自由を奪われた」

と感じ、リアクタンスが強くなります。

この違いは、心理的安全性(psychological safety)の有無に関係しています。

信頼関係のある相手は、「自由を奪う意図」がないと理解できるため、

禁止を“保護のサイン”として受け取るのです。

心理的リアクタンスを抑える“選択肢を残す伝え方”

リアクタンスを避けながら説得したいときは、「選択の余地」を残すことが鍵です。

以下のような言い換えが効果的です。

| NGな言い方 | OKな言い方 |

|---|---|

| 絶対にやめなさい | 今は少し距離を置いてみようか |

| それをするのは禁止 | それをやる場合はこういうリスクもあるよ |

| 今すぐこれをやれ | いくつか選択肢があるけど、どれにする? |

これにより、相手は「自分で選んでいる」という主体性を保てます。

リアクタンス理論の観点では、“自由が残っている”と感じることが最重要です。

💡ポイントまとめ

- 禁止を伝えるときは、「提案・理由・選択肢」をセットにする

- 命令ではなく、共に考える姿勢を見せる

- 「自由を奪わない伝え方」が、反発を防ぐ最善の方法

💡まとめ

- カリギュラ効果は「軽い制限」だからこそ発動する

- 恐怖や脅しを伴う禁止は、逆に“逃避”を生む

- 信頼関係があると、禁止が“守りのサイン”として受け入れられる

- 「選択肢を残す伝え方」でリアクタンスを抑え、健全な対話を保てる

まとめ|禁止が欲望を生む心理を理解して、賢く活用しよう

禁止の裏にある“自由の欲求”を知る

カリギュラ効果の本質は、「禁止=自由の喪失」という心理的トリガーにあります。

人は誰でも、自分の行動を自分で決めたいという自己決定の欲求(autonomy)を持っています。

つまり、「見るな」「やめろ」と言われると、

「なぜ私が決めちゃいけないの?」

と脳が反発し、その制限を打ち破りたくなる。

これは単なる反抗心ではなく、人間の根源的な自由への欲求の表れです。

この心理を理解すると、「禁止」と「興味」の関係がぐっとクリアに見えてきます。

リアクタンスをうまく使えば、説得や教育が変わる

カリギュラ効果は、ただの“逆効果現象”ではなく、人の行動を促すヒントにもなります。

教育・ビジネス・人間関係において、リアクタンス(反発)をうまく活かすことで、

「やらされ感」ではなく「自分で選んだ感」を生み出すことができます。

たとえば:

- 教育 → 「やめなさい」ではなく「どうすれば上手くできると思う?」

- マーケティング → 「ここでは言えない」ことで自然に興味を引く

- 職場 → 「これをやって」よりも「これを任せてもいい?」と聞く

このように、“自由を奪わない形の誘導”が、行動変容を生むポイントです。

禁止ではなく、選択を尊重する構成が人の心を動かします。

SNSや日常での上手な使い方・避け方のポイント

現代では、SNSや広告が日常的にカリギュラ効果を利用しています。

「非公開」「ここだけの話」「知る人ぞ知る」といった言葉は、好奇心を刺激し、拡散を促します。

しかし、私たちがこの心理を知らずに反応していると、情報に振り回されやすくなります。

📌 上手に活用・回避するコツ

- 情報を出す側 → 「制限+信頼」をバランスよく使う(煽りすぎない)

- 受け取る側 → 「なぜ禁止されているのか?」を一呼吸おいて考える

- 教育や人間関係 → 「禁止」でコントロールせず、対話で理解を引き出す

💡総まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| カリギュラ効果とは | 禁止や制限によって興味・欲求が強まる心理 |

| 原因 | 自由を奪われたときに生まれる「心理的リアクタンス」 |

| 活用できる場面 | 教育・恋愛・マーケティング・SNSなど |

| 注意点 | 恐怖・強制・過剰な煽りは逆効果 |

| 本質 | 「心理的リアクタンス」を理解することが大切 |

🌱 まとめの一言

禁止が人を動かすのではなく、

「自由を奪われたくない」という心の反応が、人を動かす。