「感情を押し殺して、つい理屈で片付けてしまうことはありませんか?」

本当は悲しいのに「仕方ない」と分析したり、怒っているのに「冷静に考えれば当然」と抑えたり──そんな経験、誰にでもあると思います。これこそが心理学でいう防衛機制のひとつ「知性化」です。

この記事では、知性化の意味をわかりやすく解説しながら、日常で見られる具体例や「合理化・抑圧・昇華」との違いを整理します。さらに、知性化がもたらすメリット(冷静さ・感情コントロール)とデメリット(感情麻痺・人間関係の距離)を紹介し、日常でどう活かせばいいかのヒントもまとめました。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

防衛機制の知性化とは?心理学での意味をわかりやすく説明

知性化の基本的な定義

知性化(intellectualization) とは、防衛機制のひとつで、強い不安やストレスなどの感情を直接感じることを避けて、理屈や理論で処理しようとする心の働きを指します。

たとえば、大切な人との別れで本当は悲しいのに、「人間はいつか死ぬものだから」「こういう経験は成長につながる」などと、感情よりも理屈に頼って受け止めるのが典型例です。

表面的には冷静に見えますが、実際には感情を抑え込んでいる状態です。

「感情を理屈にすり替える」とはどういうことか

イメージしやすいように、日常的な例で考えてみましょう。

- 例1:試験に落ちたとき

本当は「悔しい」「情けない」と感じているのに、「統計的に受験者の半分は落ちるんだから仕方ない」と理屈で片付ける。 - 例2:失恋したとき

本当は「寂しい」「悲しい」と思っているのに、「恋愛は確率論だから、今回はただの合わなかった相手」と頭で整理する。

このように、心が感じている 生々しい感情を「冷静な分析や言葉」で覆い隠す のが「感情を理屈にすり替える」ということです。

知性化が防衛機制に分類される理由

心理学でいう「防衛機制」は、不安やストレスから心を守る無意識の働きです。

知性化は、次のような理由で防衛機制に含まれます。

- 強い感情に直面すると心が不安定になる

- その不安をやわらげるために、感情を感じないようにして理屈で処理する

- その結果、本人は冷静さを保てるが、感情を十分に体験できないリスクもある

つまり、知性化は「心を守る」には役立つけれど、「感情の回避」という側面もあるため、防衛機制のひとつとして理解されているのです。

👉 知性化を理解する第一歩は、「感情を理屈にすり替えることがある」 と気づくこと。そこから、自分や他人の心の動きを冷静に観察できるようになります。

機能的な知性化と防衛的な知性化の違い

知性化(intellectualization)には「機能する場合」と「機能しない場合」の両方があります。

以下のように整理できます👇

🔹うまくいく(適応的に機能する)パターン

知性化が「感情の整理」や「現実的な対処」に繋がるときは、心理的な成熟の一部として有効に働きます。

たとえば――

- 怒りの原因を冷静に分析し、建設的な話し合いに活かせるとき

- 悲しみを言語化することで、心の整理や意味づけが進むとき

- 強いストレス状況下で、まず思考的に対処することでパニックを防げるとき

このように、感情を感じたうえで「理解」や「対処」に使えている場合は、知性化は「防衛」ではなく「回復」になります。

つまり、“感情を切り離すため”ではなく、“感情を安全に扱うため”の知性化です。

🔻うまくいかない(防衛的に機能する)パターン

一方で、知性化が「感じないための理屈化」になると、感情処理が止まってしまいます。

たとえば――

- 「失敗したけど、これはデータだ」と自分の悔しさを感じないようにする

- 「あの人が怒るのは幼少期のトラウマだから仕方ない」と怒りを感じないように分析で封じる

- 「悲しいけど、こういうのは誰にでもある」と自分の痛みを軽視する

このように、感情を“体験”せずに“理解”で終わらせてしまうと、表面的には落ち着いて見えても、心の奥に「未処理の情動」が溜まり、後から不安・無気力・過食・身体症状などとして現れることがあります。

💡まとめると

| 区分 | 機能的な知性化 | 防衛的な知性化 |

|---|---|---|

| 感情との関係 | 感じたうえで整理する | 感じないように理屈で抑える |

| 目的 | 冷静に対処する・意味づける | 動揺を避ける・痛みから逃げる |

| 結果 | 安心・成長・自己理解 | 無感情・孤立・モヤモヤの蓄積 |

🔑 ポイント

知性化が「感情と距離を置くため」ではなく「感情を安全に扱うため」に使われるとき、それは成熟した自己防衛です。

防衛機制の知性化の具体例|日常でよく見られるケース

身近な人間関係での知性化(怒りや悲しみを理屈化する)

たとえば、友人に約束をドタキャンされたとします。

本当は 「裏切られたようで悲しい」「怒りを感じる」 のが自然な反応です。

しかし知性化が働くと、

- 「人には事情があるんだから仕方ない」

- 「彼は今、仕事が忙しいだけだ」

と理屈で自分を納得させて感情を抑え込むことがあります。

一見冷静に見えますが、実際には 悲しみや怒りを表に出せないまま心の奥に押し込んでいる のです。

仕事や学業での知性化(冷静さを保つための理屈付け)

職場や学校では、感情をそのまま出すと支障が出ることがあります。

- 上司に理不尽に怒られたとき → 「これは成長のためのフィードバックなんだ」と解釈して感情を抑える

- 試験で失敗したとき → 「データ的に合格率は低いし、仕方ない」と理屈で処理する

このように、感情を理屈で覆い隠すことで冷静さを維持するのが知性化です。

短期的には役立ちますが、感情を消化できないまま残してしまうと、ストレスがたまる原因にもなります。

恋愛や家族関係での知性化(感情を避けて説明にすり替える)

恋愛や家族関係では、知性化がとくに目立つことがあります。

- 恋人に振られたとき、本当は「寂しい・悔しい」と感じているのに、「人間関係は確率論だから、今回はただ合わなかっただけ」と説明する

- 親との関係で傷ついたとき、本当は「悲しい・腹が立つ」と感じるのに、「あの人は育ちの影響で仕方なかった」と頭で整理する

こうしたパターンでは、本来の感情を味わうことを避けて、言葉や理屈で距離を取るのが特徴です。

冷静に見える一方で、感情と向き合えないために人間関係の距離が広がることもあります。

👉 まとめると、知性化は 「感情を抑え、理屈で処理する」 という形で、私たちの日常生活のさまざまな場面に現れます。

それは一時的には役立ちますが、感情を避けすぎると人間関係や心の健康に影響することもあるのです。

防衛機制の知性化と他の防衛機制との違い

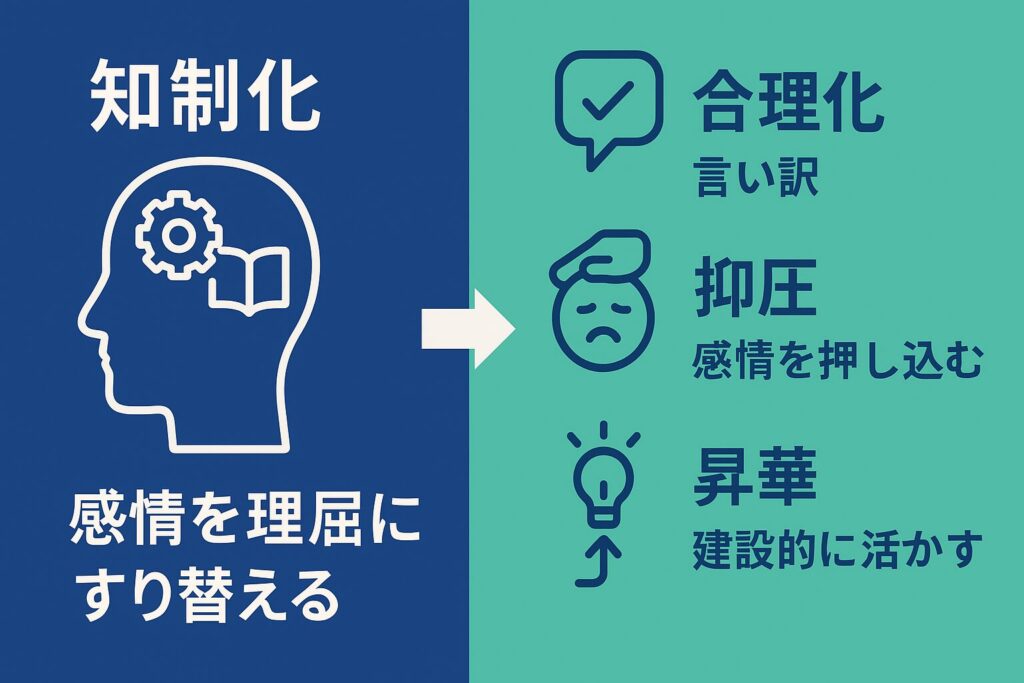

知性化と合理化の違い

知性化と合理化はよく似ていますが、微妙に違います。

- 知性化:感情を抑えて、理屈や理論で処理する

例)失恋して悲しいのに「人間関係は確率論」と頭で分析する - 合理化:失敗や都合の悪い結果を「もっともらしい理由」で正当化する

例)試験に落ちて「自分は本気を出してなかっただけ」と言い訳する

👉 ポイントは、知性化は 「感情を避ける」 ことが中心で、合理化は 「失敗を言い訳する」 ことが中心だという違いです。

知性化と抑圧の違い

抑圧は、感じたくない感情や記憶を無意識に心の奥に押し込める防衛機制です。

- 知性化:感情を理屈に変えて処理する(表面は冷静に振る舞える)

- 抑圧:感情や記憶そのものを意識に上げない(本人は気づかないまま)

例で比べると:

- 知性化 → 「怒りを感じているけど、これは学びだから」と頭で整理

- 抑圧 → 「怒り自体を感じていない」ように振る舞う

👉 知性化は「感情を理屈に置き換える」働き、抑圧は「感情そのものを見えなくする」働きと整理すると分かりやすいです。

知性化と昇華の違い

昇華は、防衛機制の中でも「建設的」とされる働きです。

- 知性化:感情を避けて理屈にすり替える

- 昇華:感情や欲求を社会的に役立つ行動へ変える

例で比べると:

- 知性化 → 失恋して「これは人生の確率論」と頭で処理

- 昇華 → 失恋の悲しみを歌や絵にして創作に活かす

👉 昇華は「感情を活かす」のに対して、知性化は「感情を避ける」点で正反対の特徴があります。

まとめると:

| 防衛機制 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 知性化 | 感情を理屈に置き換える | 悲しいのに「これは人生の法則」と分析 |

| 合理化 | 失敗を言い訳で正当化する | 試験失敗を「本気じゃなかった」と片付ける |

| 抑圧 | 感情を無意識に押し込む | 怒りそのものに気づかない |

| 昇華 | 感情を建設的に活かす | 怒りを運動や創作に変える |

防衛機制の知性化のメリットとデメリット

知性化が役立つ場面(冷静さ・感情コントロール)

知性化は一見ネガティブに捉えられがちですが、状況によっては大きなメリットがあります。

- 強いストレスに直面しても冷静さを保てる

- 感情に流されず、客観的に判断できる

- 論理的に整理することで落ち着きを取り戻せる

たとえば、医療現場や災害対応など、冷静さが求められる状況では、知性化は「心のブレーキ」として役立ちます。

知性化が過剰になるとどうなる?(感情麻痺・人間関係の距離)

一方で、知性化に頼りすぎるとデメリットもあります。

- 感情を感じにくくなる(感情麻痺)

本来味わうべき悲しみや喜びが薄れる - 人間関係の距離が広がる

冷静すぎて「冷たい人」「共感してくれない人」と思われる - ストレスが蓄積する

感情を処理せずに頭で押し込めるため、無意識に疲れがたまる

つまり、知性化は「感情の回避」でもあるため、バランスを欠くと人間的な豊かさを損なう危険性があるのです。

知性化に気づくことの意味

知性化は無意識に働くため、まずは 「自分が感情を理屈にすり替えているかも」 と気づくことが重要です。

- 「悲しいのに、冷静な分析ばかりしていないか?」

- 「怒っているのに、『まあ仕方ない』と頭で片付けていないか?」

こうした問いかけを持つことで、自分の心のクセに気づけます。

そして気づければ、理屈と感情の両方を大事にする生き方へとつなげられます。

👉 まとめると、知性化は「心を守る鎧」にも「感情から逃げる壁」にもなりえます。

大切なのは、状況に応じて使いすぎないことです。

ノウハウコレクターは知性化の一例?

「本を読んで知識は増えるけど、行動には移せない」──そんな状態に陥る人をノウハウコレクターと呼ぶことがあります。

ノウハウコレクターという行動パターン自体が「知性化」ではありません。

ただし、「行動できない不安を知識で覆い隠して安心しようとする」という点では、知性化が関係している部分があります。

ノウハウコレクターとは?

- セミナーや本、情報収集に夢中になる

- 知識を得ること自体が目的になり、実践に結びつかない

- 新しいノウハウを探すことで安心感を得ようとする

知性化との共通点

知性化は「感情を理屈にすり替える防衛機制」です。

ノウハウコレクターの行動パターンには、この知性化と似たメカニズムが見られます。

- 「失敗するのが怖い」「自信がない」などの不安や恐れを直視しない

- 代わりに「知識を増やしているから大丈夫」と理屈で安心する

- 行動せずに「学んでいる自分」で満足してしまう

👉 つまり、行動できない不安を知識でごまかすという点で、ノウハウコレクターは知性化的な防衛をしていると解釈できるのです。

違いもある

ただし、知性化はあくまで「心の働き」であり、ノウハウコレクターは「行動習慣」です。

- 知性化=感情を理屈で処理する心理的プロセス

- ノウハウコレクター=知識収集が行動回避の習慣になった状態

両者は完全に一致しませんが、根底には不安や恐れを避けたい心の動きが共通しています。

👉 この視点を踏まえると、「行動できないのは怠けではなく、防衛機制が働いているからかも」と理解できます。

気づくことで、「知識+小さな実践」のバランスを意識しやすくなるでしょう。

防衛機制の知性化に気づき、日常で活かすヒント

知性化に気づくためのサイン(口癖・言動パターン)

知性化は無意識で働くため、自分では気づきにくいものです。

ただし、いくつかの「サイン」を知っておくと発見しやすくなります。

- 口癖:「仕方ない」「確率的に」「理論的には」「人間は〜だから」など

- 言動パターン:感情的な話題をすぐに分析や説明に切り替える/共感よりも理屈で返す

- 態度の特徴:冷静すぎる、感情を抑え込んでいるように見える

👉 「もしかして今、自分は感情を理屈でごまかしているかも?」と意識できることが第一歩です。

感情を抑えずに向き合う方法

知性化に気づいたら、次は 感情そのものを受け止める練習 が大切です。

おすすめの方法は:

- 感情を言葉にする:「今、私は悲しい」「悔しい」「怒っている」などシンプルに表現

- 身体感覚に注目する:胸が重い、肩がこわばる、涙が出そう → 感情は体にも現れる

- 日記やメモに書き出す:思考ではなく、感情の“生の声”を書き残す

こうしたステップを踏むことで、感情を無理に消さず「感じたまま味わう」ことができます。

セルフケアや心理学的アプローチの取り入れ方

知性化と上手に付き合うためには、セルフケアの習慣や心理学的アプローチも役立ちます。

- マインドフルネス瞑想:今の感情を評価せずに観察する練習

- カウンセリングやセラピー:専門家の支援を受けて、安全な場で感情を扱う

- セルフコンパッション:「理屈じゃなくてもいい。感情を抱えている自分を認めよう」と自分に優しくする

👉 知性化は完全になくす必要はありません。

むしろ、理性と感情のバランスをとることが、心の健康や人間関係の改善につながります。

まとめ|知性化を理解して自己理解を深めよう

この記事で学んだポイントの整理

ここまで、防衛機制のひとつである知性化について解説してきました。ポイントを整理すると:

- 知性化とは:感情を理屈にすり替えて、不安やストレスから心を守る働き

- 具体例:失恋や試験の失敗を冷静に分析して、本当の感情を抑える

- 他の防衛機制との違い

- 合理化=失敗の言い訳

- 抑圧=感情を無意識に押し込む

- 昇華=感情を建設的に活かす

- メリット:冷静さを保ち、感情に振り回されない

- デメリット:感情麻痺・人間関係の距離・ストレスの蓄積

- 活かし方:知性化に気づき、感情を言葉や体感で受け止める練習をする

知性化を理解すると人間関係や自己分析にどう役立つか

知性化を理解することは、自己理解を深め、人間関係を改善するヒントになります。

- 「自分は今、感情を理屈にすり替えていないか?」と振り返ることで、心のクセに気づける

- 感情を受け止められるようになると、人との共感やつながりが強まる

- 理性と感情のバランスが取れると、ストレスのコントロール力も上がる

大切なのは、理屈に頼りすぎず、感情も大切にすることです。

👉 そのバランスを意識するだけで、自己分析が深まり、人間関係もより自然で温かいものになるでしょう。