「どうして私はいつも“〜すべき”と考えてしまうんだろう?」」――そんな風に感じたことはありませんか?

- 「失敗してはいけない」と思って行動できない

- 「もっと頑張るべき」と自分を責めてしまう

- 「人はこうあるべき」と他人に期待してイライラする

これらは心理学でいうべき思考(〜すべき思考)で、心の負担や人間関係のストレスの大きな原因になります。

この記事では、べき思考の意味や特徴、つらさを生む理由をわかりやすく解説し、心理学モデル(認知行動療法・REBT・スキーマ療法)を通じて背景を解説します。さらに、セルフコンパッション(自分への優しさ)やマインドフルネスといった改善法も紹介します。

「完璧じゃなくても大丈夫」と思えるようになれば、もっと楽に生きられるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

べき思考とは?心理学でいう意味と特徴

私たちは日常生活の中で、「〜すべき」「〜でなければならない」という言葉を心のなかでよく使います。

例えば「勉強すべきなのにYouTubeを見てしまった…」や「人に優しくすべきだ」というようなものです。

このような考え方を心理学では「べき思考」と呼びます。表面的には「真面目」「責任感が強い」と見えるかもしれませんが、行きすぎると心を追い込んでしまう思考パターンなのです。

「〜すべき」「〜でなければならない」とはどんな思考か

「べき思考」は、物事を 「絶対にそうでなければならない」 と決めつける特徴があります。

- 「遅刻してはいけない」

- 「失敗してはいけない」

- 「努力すべきだ」

といった具合に、自分や他人に対してルールを押し付ける傾向が強いのです。柔軟性がなく、「例外が許されない」という厳しい基準が問題になります。

認知行動療法(CBT)における「認知の歪み」の一種

心理学の治療法である認知行動療法(CBT)では、「べき思考」は「認知の歪み(考え方の偏り)」の一つとして扱われます。

- 認知の歪みとは:出来事を自分なりの偏ったフィルターで解釈してしまうこと。

- 「べき思考」は特に、自分に厳しいルールを課して苦しくなるパターンとして知られています。

べき思考の具体例(日常・仕事・人間関係)

- 日常生活:「毎日運動すべき」「部屋は常に完璧に片付いていなければならない」

- 仕事:「ミスしてはいけない」「常に結果を出すべき」

- 人間関係:「相手は私を理解すべき」「人に迷惑をかけてはいけない」

こうした「〜すべき」が積み重なると、プレッシャーやストレスが増大し、心が休まらなくなります。

✅ まとめると、「べき思考」とは 完璧さを求めて自分や他人を縛る思考パターン であり、心理学的には「認知の歪み」として心の不調の原因になりやすいとされています。

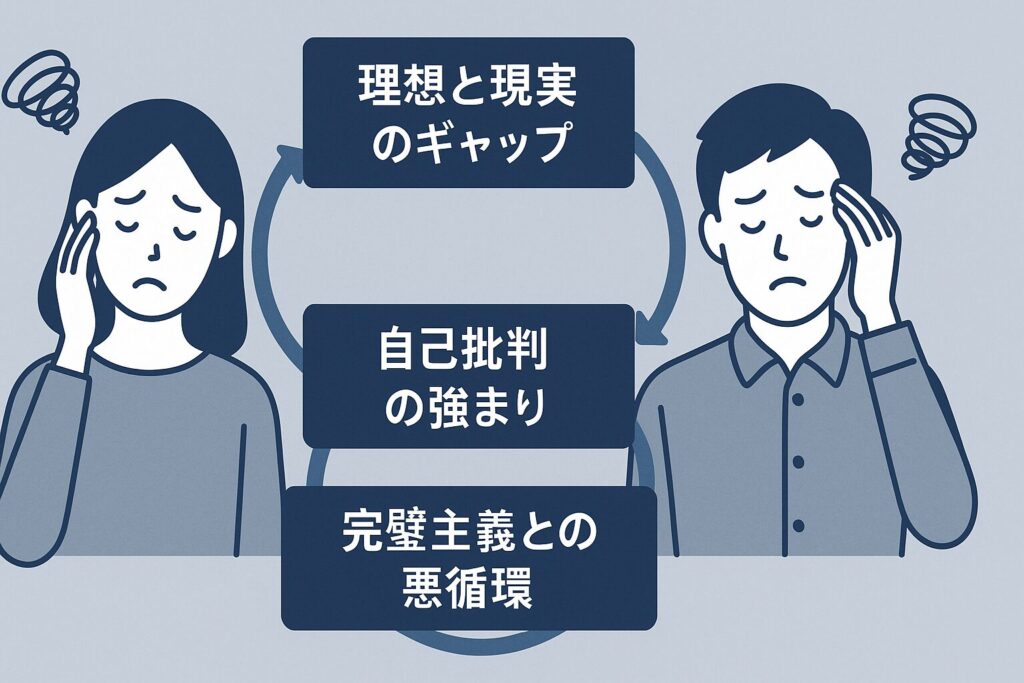

べき思考がつらさを生む理由

では、なぜ「べき思考」は私たちを苦しめるのでしょうか?

その背景には、現実とのギャップ・自己批判・完璧主義という3つのポイントがあります。

現実と理想のギャップがストレスになる

「べき思考」は、理想的な基準を設定する一方で、現実は必ずしもその通りにはいきません。

- 「早起きすべき」 → 二度寝して自己嫌悪

- 「常に成果を出すべき」 → 思うようにいかず落ち込む

このように、現実と理想の差がストレスとなり、「ダメな自分」と感じやすくなります。

自己批判が強まり、自己肯定感が下がる

「べき思考」を続けていると、ちょっとした失敗でも自分を責めてしまいます。

- 「もっと頑張るべきだった」

- 「あのとき言うべきだった」

こうした繰り返しによって、自己肯定感(自分を認める気持ち)が下がりやすくなります。自分に厳しすぎる人ほど、うつ状態や不安を抱えやすいのです。

「完璧主義」と結びつきやすい思考パターン

「べき思考」はしばしば完璧主義とセットになっています。

- 「完璧にできなければならない」

- 「人に迷惑をかけてはならない」

完璧を求めるあまり、挑戦を避けたり、失敗を恐れて動けなくなったりします。結果として「やる気が出ない」「行動できない」という悪循環につながるのです。

✅ まとめると、べき思考がつらさを生むのは、理想と現実の差によるストレス → 自己批判の増加 → 完璧主義との悪循環という流れによって、心に大きな負担を与えるからです。

心理学モデルから見るべき思考|CBT・REBT・スキーマ療法

「べき思考」が心を苦しめる仕組みは、心理学のさまざまな理論モデルで説明されています。特に有名なのはCBT(認知行動療法)・REBT(合理情動行動療法)・スキーマ療法の3つです。

CBT:アーロン・ベックの「認知の歪み」

- 認知行動療法(CBT)は、アメリカの精神科医アーロン・ベックが提唱しました。

- 彼は、うつ病の患者の思考パターンを分析し、「認知の歪み」という概念を明らかにしました。

- その中に「べき思考」が含まれており、「〜すべき」「〜でなければならない」という極端なルールが心の不調を招くとされています。

- CBTでは、この歪んだ思考に気づき、より現実的で柔軟な考え方に書き換える練習をします。

REBT:アルバート・エリスの「musturbation(マスト化)」

- アルバート・エリスは、REBT(合理情動行動療法)を開発した心理学者です。

- 彼は「人間の悩みの多くは“must(〜しなければならない)”という非合理的な信念から生じる」と考えました。

- これをユーモラスに「musturbation(マスト化)」と呼びました。

- 例:「他人は私を好意的に扱うべきだ」「私は常に成功すべきだ」

- REBTでは、この“べき思考”を「本当にそうだろうか?」と問い直し、柔軟な信念に変えることを目指します。

スキーマ療法:「厳格な基準/過剰な要求」のスキーマとの関係

- スキーマ療法は、ヤングによって提唱された心理療法で、幼少期から形成された「早期不適応スキーマ」に注目します。

- 「べき思考」と特に関連するのは、「厳格な基準/過剰な要求」スキーマです。

- 例:「休むべきではない」「完璧にこなさなければならない」

- 幼少期に「もっと頑張るべき」と強い期待を受けて育った人は、このスキーマを持ちやすく、大人になってからも自分を追い込みやすくなります。

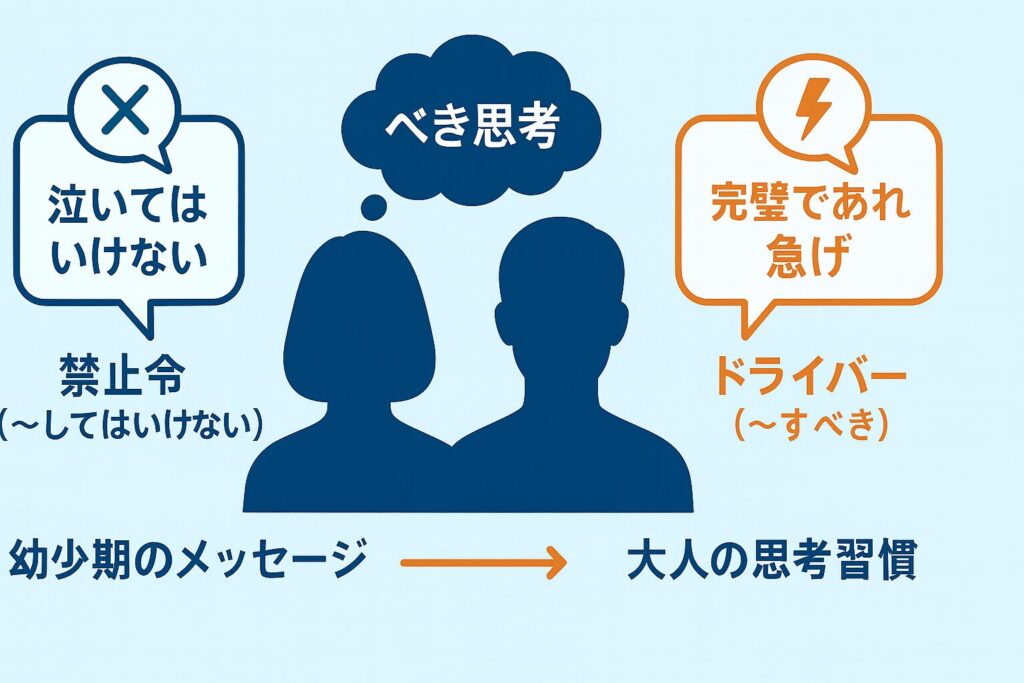

交流分析から見るべき思考|禁止令とドライバーの影響

べき思考は、交流分析(TA:Transactional Analysis)でいう「禁止令」や「ドライバー」とも深く関係しています。これは幼少期に親や養育者から受け取った無意識のメッセージが、大人になっても思考習慣として残ることを説明する理論です。

禁止令:「〜してはいけない」が「〜すべき」に変わる仕組み

- 禁止令は「泣いてはいけない」「自分の意見を言ってはいけない」といった否定的なメッセージ。

- これが裏返ると「強くあるべき」「人を喜ばせるべき」という思考になります。

- つまり、禁止令が“消極的なべき思考”の土台になるのです。

ドライバー:「完璧であれ」「急げ」がべき思考を強める

- ドライバーは「〜すべき」という行動命令に近い無意識の指示。

- 代表的な5つのドライバー:

- 完璧であれ(Be Perfect)

- 強くあれ(Be Strong)

- 急げ(Hurry Up)

- 人を喜ばせろ(Please Others)

- 一生懸命やれ(Try Hard)

- これらが強いと、「べき思考」が固定化されやすくなります。

幼少期のメッセージが大人の思考習慣に与える影響

- 幼少期に受け取った禁止令やドライバーは、大人になっても自分の無意識に残り続けます。

- そのため、本人は「自分の性格」と思っていても、実際は過去のメッセージに縛られた“べき思考”かもしれません。

- これに気づくだけでも、思考の柔軟化や「手放し」が始めやすくなります。

べき思考と完璧主義・自己批判の深い関係

「べき思考」は単独で存在するのではなく、完璧主義や自己批判と強く結びついています。そのため、思考のクセが行動や感情に影響し、さらに生きづらさを増してしまうのです。

「失敗してはいけない」という強迫観念

- 「べき思考」が強い人は、失敗を絶対に避けるべきことだと考えがちです。

- そのため、新しいことに挑戦できず、機会を逃したり、自分の可能性を狭めたりします。

- 例:「プレゼンで失敗してはいけない」→過剰に準備しても緊張で実力を発揮できない。

- このように「失敗=許されない」という強迫観念が、かえって不安や行動の停滞を招きます。

自己批判型完璧主義と抑うつ・不安の関連研究

- 心理学の研究では、「べき思考」と「自己批判型完璧主義」は強い関連があると報告されています。

- 自己批判型完璧主義とは、「常に完璧であるべき」「完璧でない自分は価値がない」と考える傾向。

- この思考は、抑うつ症状や不安障害のリスクを高める要因として広く認知されています。

- つまり「べき思考」が長期化すると、メンタル不調につながる危険性があるのです。

他人への「べき思考」が人間関係をこじらせる

- 「自分に厳しい」だけでなく、「他人も〜すべきだ」と考えると、人間関係にも影響が出ます。

- 例:「上司は部下をもっと褒めるべきだ」「友達は私を気遣うべきだ」

- こうした期待が裏切られると、怒りや失望につながり、トラブルの原因になります。

- 自分にも他人にも“べき”を押しつけることで、孤独感や摩擦が強まるのです。

✅ まとめると、「べき思考」は 失敗への強迫観念 → 自己批判型完璧主義 → 人間関係の悪化 という流れで広がり、心身の負担を増やす可能性があります。

べき思考をやめるための心理学的アプローチ

「べき思考」を完全になくすことは難しいですが、心理学にはそれを和らげて柔軟に生きる方法がいくつも提案されています。ここでは代表的なアプローチを紹介します。

認知再構成法:「〜すべき」を「〜できたらいいな」へ言い換える

- 認知行動療法(CBT)でよく使われる方法です。

- 「〜すべき」という強い言葉を、少し柔らかい言葉に言い換えます。

- 例:「完璧に仕事を仕上げるべき」→「できる範囲で丁寧に仕上げられたらいいな」

- 言葉を変えるだけで、心にかかるプレッシャーを和らげることができます。

セルフ・コンパッションで自己批判を和らげる

- セルフ・コンパッション(self-compassion)とは、「自分に思いやりを持つこと」。

- 「失敗しても自分を責めすぎない」「人間だから失敗もある」と受け入れる姿勢です。

- 研究では、セルフ・コンパッションを実践する人ほど、ストレスが軽減し幸福感が高まることが分かっています。

アドラー心理学の「課題の分離」で他人に押しつけない

- アドラーは「他人の行動はその人の課題、自分の課題と混同しない」ことを重視しました。

- 「上司はもっと理解すべき」「友人は気遣うべき」という考えは、他人の課題に踏み込んでいる状態です。

- 「これは相手の課題だ」と切り離すことで、人間関係のストレスを減らすことができます。

マインドフルネスで「思考と感情の距離をとる」

- マインドフルネスは、「今、この瞬間」に注意を向け、思考をただ観察する練習です。

- 「あ、また“〜すべき”と思っているな」と気づくだけで、思考に巻き込まれにくくなります。

- これは、べき思考=絶対のルールではなく、単なる「頭に浮かんだ考え」にすぎないと理解する第一歩です。

✅ まとめると、「べき思考」をやめるには 言葉の言い換え(認知再構成)/自分への優しさ(セルフ・コンパッション)/人との境界線(課題の分離)/思考を客観視する(マインドフルネス) が有効です。

まとめ|べき思考を手放して柔軟に生きるために

ここまで「べき思考」がなぜつらさを生み、どんな心理学モデルで説明され、どう手放していけるのかを見てきました。最後に大事なポイントを整理します。

大切なのは「理想」より「現実に合った基準」

- 「完璧にすべき」という理想を追うより、現実に即した基準を持つことが大切です。

- 例:「毎日2時間勉強すべき」ではなく「今日は30分できれば十分」。

- 現実的なラインを設定することで、心の負担が減り、行動も続けやすくなります。

少しずつ言葉を変えるだけで心が軽くなる

- 「すべき」という言葉を、「できればいい」「やってみよう」に言い換えるだけで、心理的プレッシャーは大きく変わります。

- 小さな言葉の変化が、習慣的な思考の柔軟性を育てます。

完璧ではなく「ほどほど」を目指す

- 「完璧にやる」より「まあまあできれば十分」と考える方が、長期的には成果につながります。

- 完璧主義は挑戦を妨げますが、ほどほど主義は行動を促すのです。

- 自分や他人に「まあいいか」と言える余裕が、ストレスの少ない生き方をつくります。

✅ まとめ

「べき思考」は私たちを頑張らせる一方で、強すぎると心を苦しめます。

しかし、心理学の視点を取り入れて「言葉の柔軟さ」や「自分への優しさ」を意識すれば、徐々に手放すことができます。

完璧よりも“ほどほど”を大切に。

これが、べき思考に縛られず、軽やかに生きるための第一歩です。