スマホを開いたら、気づけば30分。

「ただ見てただけなのに、なんでこんなに時間が消えたんだろう…」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

実はそれ、あなたの「注意力」がお金に変わっているからかもしれません。

SNSや動画、ニュースサイトは、あなたの視線・滞在時間・クリックを“価値”として扱う、アテンション・エコノミー(注意経済)という仕組みの上に成り立っています。

この記事では、

- アテンション・エコノミーの意味と背景

- SNSや広告が注意を“商品化”する仕組み

- そして、奪われる注意を取り戻す方法

を、心理学と経済の両面からやさしく解説します。

「注意=お金」という視点を知れば、情報との付き合い方がガラッと変わります。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

アテンション・エコノミーとは?──「注意」が新しい経済資源になる時代

現代は「情報社会」と呼ばれますが、実際には情報が溢れすぎている社会です。

SNS、ニュースアプリ、動画、広告──私たちは1日あたり数千件もの情報刺激にさらされています。

そんな中で生まれた考え方が、アテンション・エコノミー(Attention Economy/注意経済)です。

アテンション・エコノミーの意味と定義|“注意力”が価値を生む社会構造

アテンション・エコノミーとは、「人の注意力そのものを経済的な資源とみなす」考え方です。

従来の経済では、「お金」や「モノ」が価値の中心でした。

しかしインターネット時代になると、情報は誰でも発信できるようになり、逆に「何に注目してもらえるか」が最も重要になりました。

たとえば──

- SNSでフォロワーの多い人は「注意を集める力」が強い。

- 動画広告は「視聴者の数秒間の注意」を買っている。

つまり現代では、「注意」が時間やお金と同じ“価値を持つ通貨”になっているのです。

ハーバート・サイモンの注意力理論|「情報の豊かさは注意の貧困を生む」

この考え方の原点を作ったのが、アメリカの心理学者 ハーバート・サイモン(Herbert A. Simon) です。

彼は1971年に、情報技術の発展によって起きる新たな問題をこう指摘しました。

“A wealth of information creates a poverty of attention.”

(情報の豊かさは、注意の貧困を生む)

つまり──

情報が増えるほど、人間の「注意」というリソースが分散し、奪い合いになるということです。

私たちの脳が1日に処理できる情報量には限界があります。

そのため、情報があふれるほど「どれに注意を向けるか」を選ぶことが難しくなり、疲労や判断ミスが起きやすくなるのです。

サイモンは半世紀前にすでにこの現象を見抜いており、

それが今日のSNS・スマホ社会において現実化しているとも言えます。

1970年代の警鐘が現代に再現──SNSと広告が注意を奪う仕組み

当時はまだインターネットが存在しませんでしたが、サイモンの指摘はまさに現代のSNS構造そのものです。

Facebook、YouTube、TikTok、Instagram──これらのサービスは、

ユーザーの注意を「滞在時間」として最大化する設計になっています。

そのために使われているのが、次のような仕掛けです。

- 無限スクロール(終わりがない設計)

- プッシュ通知(行動を誘発する刺激)

- おすすめアルゴリズム(興味を予測して提示)

これらはすべて、「ユーザーの注意を少しでも長く引き止める」ための心理的トリックです。

つまり私たちは、無料でSNSを使っているように見えて、“自分の注意”を対価として支払っているのです。

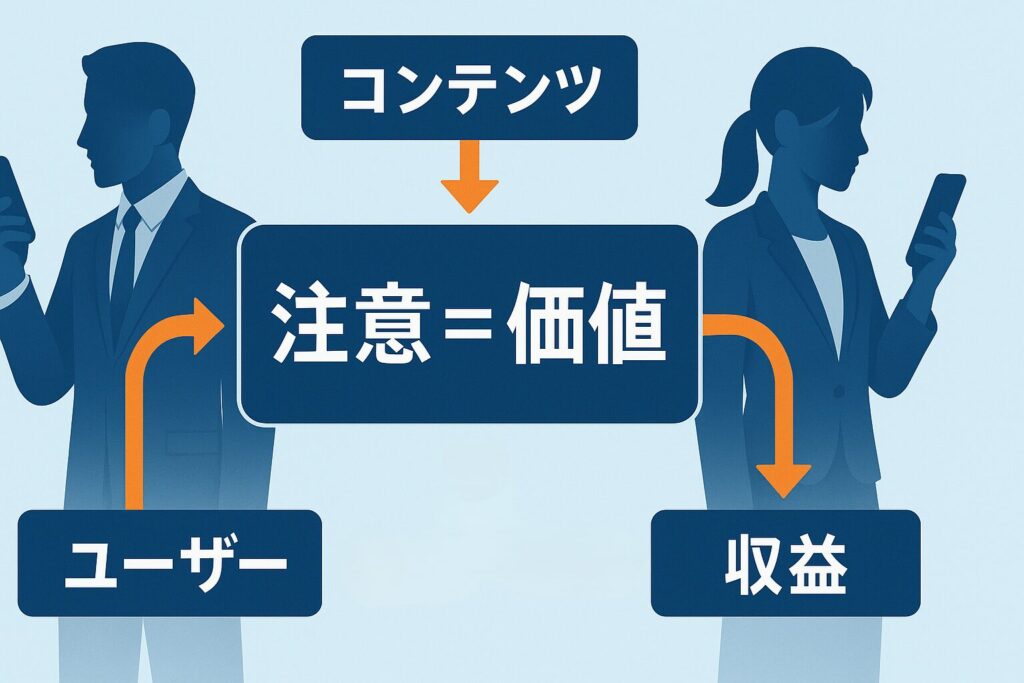

注意が“通貨”になる理由|広告・メディア・プラットフォームの収益構造

アテンション・エコノミーの本質を一言でいえば、

「注意を集めた人が稼ぎ、注意を失った人が消える」社会構造

広告業界では、単に「表示された回数」ではなく、

どれだけの時間、どれだけ集中して見られたか(Attention Metrics)が重視されるようになっています。

- YouTubeは再生時間を基準に収益を分配

- InstagramやX(旧Twitter)はエンゲージメント(反応)を重視

- 広告企業は「視線データ」を使って“見られた度合い”を測定

つまり「注意」は、ビジネスのあらゆる指標に組み込まれた新しい通貨なのです。

そしてこの「注意の奪い合い」に、

個人の心理・生活リズム・集中力までもが巻き込まれているのが、現代のアテンション・エコノミーの現実です。

なぜ私たちの注意力は奪われるのか?──心理学とアルゴリズムの視点から

気づいたらSNSを開いていて、気づいたら30分経っていた。

そんな経験はありませんか?

それは人間の脳の仕組みとアルゴリズムの設計が関係しているのです。

この章では、私たちの注意がどのように奪われていくのかを、心理学とテクノロジーの両面から解説します。

脳は刺激に弱い|報酬予測とドーパミンが作る「やめられない構造」

人間の脳は、「次に何が起こるか分からない刺激」に非常に反応しやすいようにできています。

SNSの「いいね」や「通知」などがまさにそれです。

このとき関係しているのが、ドーパミンという神経伝達物質。

これは「快楽の物質」と呼ばれますが、実際は「報酬を予測した瞬間」に強く分泌されます。

つまり──

- 「誰かから反応があるかも」

- 「新しい投稿があるかも」

- 「面白い動画が出てくるかも」

この「かも」が、脳を興奮させ、ついスマホを開かせてしまうのです。

心理学ではこれを「可変的報酬(variable reward)」と呼びます。

パチンコやガチャと同じ仕組みで、報酬が不確実だからこそ脳は依存的になります。

注意力不足のスパイラルモデル|刺激が注意をさらに奪う“悪循環の罠”

注意力が足りなくなると、人はつい刺激が強くて短く、すぐに分かる情報ばかりを求めるようになります。

つまり、こういう悪循環が起きています:

- 情報が多く、集中しにくい

- 脳が疲れて簡単な刺激(SNS・動画)を求める

- 一時的に楽になるが、さらに集中力が下がる

- もっと刺激が必要になる

この繰り返しで、「疲れているときほどSNSを見たくなる」という逆説的な行動が起きます。

注意が欠乏すると、脳は“瞬間的な報酬”で埋めようとし、

結果的にまた注意を奪われる──それが「注意力不足のスパイラル」です。

アルゴリズムが注意を操作する|おすすめ表示と通知設計の心理トリック

現代のプラットフォームは、AIアルゴリズムによって「あなたの注意が最も続く情報」を自動で選び出しています。

YouTubeのおすすめ、TikTokの“あなた向けフィード”、SNSの「通知」──

これらは偶然ではなく、すべてあなたの脳の反応データに基づいて最適化されています。

たとえば:

- 長く見た動画のジャンルを優先して表示

- “途中で離脱しない”投稿を上位に表示

- あえて感情を刺激する内容を増やす

こうしてアルゴリズムは、あなたが「一番長く滞在し続ける」情報を送り続けます。

つまり、あなたの注意は“あなたのため”ではなく、“プラットフォームの利益”のために最適化されているのです。

情報過多と認知負荷|人間の脳は同時に多くを処理できない

脳科学の研究によると、人間のワーキングメモリが同時に扱える情報は4〜7個が限界です。

つまり、SNSの複数タブ、通知、チャット、ニュース、動画…

これらを同時に処理しようとすれば、すぐに注意が分散してしまいます。

これを心理学では「認知負荷(Cognitive Load)」と呼びます。

認知負荷が高まると──

- 判断力が鈍る

- 情報を覚えにくくなる

- ストレスや疲労感が増える

という現象が起こります。

現代人が「疲れている」「集中できない」と感じる最大の原因は、

情報の量ではなく、“処理しようとする量”が多すぎることです。

アテンション・エコノミーを支える理論モデルを理解する

アテンション・エコノミーをより深く理解するには、その背景にある心理学的・マーケティング的な理論モデルを知ることが重要です。

ここでは、現代の「注意の奪い合い構造」を支えている代表的な3つの理論を紹介します。

①ハーバート・サイモンの注意力理論(1971)

アテンション・エコノミーの思想的な出発点は、ハーバート・サイモン(Herbert A. Simon) にあります。

彼は1971年にこう述べました。

“A wealth of information creates a poverty of attention.”

(情報の豊かさは注意の貧困を生む)

この一文が、のちの注意経済のすべての基礎になりました。

当時はコンピュータ技術が急速に発展しており、情報の流通量が増加していました。

サイモンは、「情報そのものは無限に増えても、人間の注意は有限である」という点に着目。

この“有限性”が経済原理に似ており、やがて「注意=希少資源」という考え方に発展していきます。

この理論は現在、SNSやニュースサイト、動画アプリなどの「情報設計の基本原理」として受け継がれています。

つまり、あなたの注意を奪う仕組みは、半世紀前の心理学の警鐘からすでに始まっていたのです。

②AIDAモデル(Attention, Interest, Desire, Action)|古典的広告理論と注意の関係

マーケティングの世界では、AIDAモデルが「人が行動に至る心理プロセス」を説明する定番理論です。

| 段階 | 意味 | 目的 |

|---|---|---|

| A(Attention) | 注意を引く | 「見てもらう」「気づいてもらう」 |

| I(Interest) | 興味を持たせる | 「もっと知りたい」と思わせる |

| D(Desire) | 欲求を喚起する | 「欲しい」「やってみたい」と感じさせる |

| A(Action) | 行動につなげる | 実際に購入・登録などを促す |

このモデルの最初のステップが「Attention(注意)」であることが重要です。

どんなに良い商品やメッセージでも、まず「見てもらえなければ」存在しないのと同じ。

SNS時代のマーケティングは、このAIDAの最初のA──つまり「注意の獲得」こそが最大の競争領域になっています。

YouTubeのサムネイル、TikTokの1秒目、広告の冒頭キャッチコピーなどは、すべてこの理論を実践したものです。

③注意力不足スパイラルモデル|注意不足がさらに注意を奪う悪循環

現代のメディア研究で注目されるのが、注意力不足スパイラルモデル(Attention Scarcity Spiral)です。

これは、注意力の欠如がさらに注意を奪うような刺激依存を生むという悪循環を示しています。

具体的には次のような流れです。

- 情報が多すぎて集中できない

- 短い・刺激的なコンテンツに頼る(SNS・動画)

- 一時的にスッキリするが、深い集中ができなくなる

- 再び刺激的な情報を求めるようになる

このスパイラルが繰り返されると、脳の報酬系が“速い刺激”に最適化され、

本や長文記事を読むことが苦痛に感じるようになります。

つまり、現代の「情報消費習慣」自体が注意の欠如を加速させる構造になっているのです。

これは単なる心理現象ではなく、

アルゴリズムがユーザーの反応データを強化学習し、さらに刺激的な情報を提供することで、

注意の枯渇を“システム的に再生産”している点が現代的特徴です。

誰が得をし、誰が損をしているのか?──注意が売買される社会の構造

アテンション・エコノミーは、単なる心理現象ではなく明確な経済構造を持っています。

「無料サービス」の裏で、私たちの“注意”が商品として取引されているのです。

ここでは、その仕組みと勝者・敗者の構造を具体的に見ていきましょう。

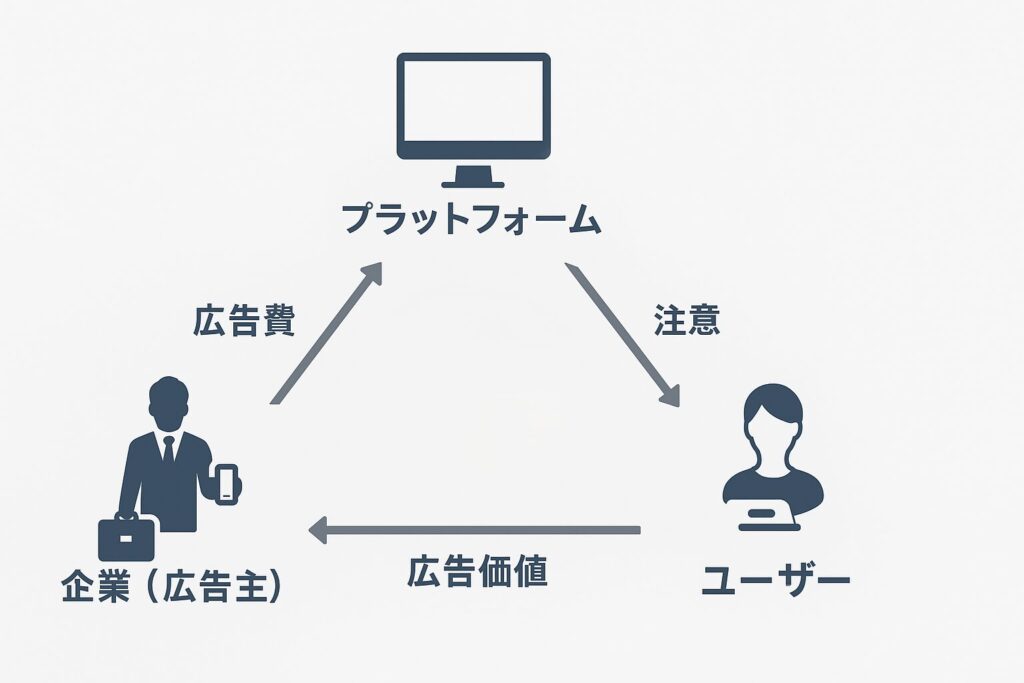

SNS・動画・広告プラットフォームのビジネスモデル

現代のSNSや動画サイトは「無料で使える」ことが前提ですが、実際にはユーザーが“注意”で支払っていると言われます。

たとえば:

- YouTubeは「再生時間」に応じて広告を挿入し、企業に販売

- InstagramやX(旧Twitter)は「滞在時間」「エンゲージメント率」で広告単価を設定

つまり企業は「広告を表示する権利」ではなく、

ユーザーの視線・時間・感情という“注意の瞬間”を買っているのです。

この構造をまとめるとこうなります:

| 立場 | 目的 | 収益源 |

|---|---|---|

| プラットフォーム(YouTube, TikTok等) | 注意を長く引きつける | 広告収入 |

| 広告主 | 注意を確保して購買につなげる | 商品・サービスの販売 |

| ユーザー | 無料で利用するが、注意を提供 | 時間・集中を失う |

結果的に、“無料”の裏で注意が取引されているというのが注意経済の本質です。

とはいえ、アテンション・エコノミーは単なる「搾取の構造」ではありません。

多くの人は、自分の注意を“納得して”差し出している側面もあります。

SNSで共感やつながりを感じたり、動画で笑ったり癒されたり、ニュースで安心や知識を得たり──

私たちは、そうした感情的・情報的な報酬を得るために、自らの注意を投じています。

つまり、注意の取引は「強制」ではなく、快楽や安心感を得るための“合意的な交換”として成り立っているのです。

ただし注意したいのは、その“快楽の設計図”を描いているのはプラットフォーム側だという点です。

アルゴリズムは私たちの興味や感情のクセを学び、「もっと見たくなる情報」を次々と提示します。

その結果、本人は「自分の意思で選んでいる」と感じながらも、

実際には注意の方向を誘導されていることも少なくありません。

つまり、アテンション・エコノミーとは、

「ユーザーは満足を得ているが、その満足は設計された環境の中で生み出されている」

という“自発的な参加”と“巧妙な誘導”が共存する経済構造なのです。

広告業界のKPIが“視線”に変わる|注意計測(Attention Metrics)の台頭

かつて広告効果は「クリック数」や「表示回数」で測られていました。

しかし今はそれだけでは不十分とされ、よりリアルな「視線の質」が評価基準になっています。

そこで注目されているのが「Attention Metrics(アテンション指標)」と呼ばれる考え方です。

これは、ユーザーが広告をどのくらいの時間見たか・どの部分を注視したかを計測します。

つまり、「見られた時間」こそが新しいKPI(重要指標)になっているのです。

このように、広告市場では“どれだけ注意を獲得したか”が価値を決めるようになり、

まさに注意力そのものがビジネスの通貨化しています。

注意の格差とマタイ効果|一部の発信者に注目が集中する構造

SNSの世界では「有名な人がより注目され、無名な人は見られない」という構造が起きています。

この現象はマタイ効果(Matthew Effect)として知られています。

「持つ者はさらに与えられ、持たざる者はさらに奪われる」

つまり、フォロワーが多い人や有名企業ほどアルゴリズムに優遇され、

さらに露出が増える。

一方で、新規や小規模の発信者は埋もれやすく、注目を得にくくなる。

その結果、注意が一極集中する「注意力格差」が生まれます。

- トップYouTuberが視聴時間の大半を占有

- 人気インフルエンサーが広告案件を独占

- 一般ユーザーはほとんど可視化されない

この「注意の偏り」は、経済格差と同じように拡大しやすく、

「人気があること」自体がさらに注目を呼ぶ自己強化構造を生み出しています。

ただし、すべてが固定的ではありません。

ChatGPTや話題の有名人のように、突発的な社会的関心が引き金となって

一気に注目が集中するケースもあります。

とはいえ、これらはあくまで「例外的なブースト」であり、

長期的にはやはり既存の人気者が優位に立つ構造に戻っていく傾向があります。

アテンション・エコノミーの世界では、

「注目を得る仕組み自体が、すでに格差を内包している」

という現実を理解することが重要です。

アテンション・エコノミーの行き着く先

アテンション・エコノミーは、一見すると私たちの生活を便利にし、

無料で多くの情報やエンタメを楽しめる“恩恵”のように見えます。

しかしその裏側では、「注意=価値」という原理のもとで、

私たちの時間や感情までもが経済の一部として扱われる構造が進行しています。

特徴を整理すると、次のようになります。

- 無料サービスの裏で、ユーザーのデータや行動パターンが収益化される

- SNSや動画の設計は、“もっと見たい”と思わせる仕掛けが強化される

- 結果として、自分の時間や意識の主導権を失いやすくなる

これは「支配構造」というより、“気づかぬうちに巻き込まれている市場の仕組み”といった方が正確でしょう。

アテンション・エコノミーの勝者は、注意を集める仕組みを作った者。

敗者は、それに気づかず時間と意識を消費させられる者です。

しかし逆にいえば、この構造を理解することが、注意を取り戻す第一歩でもあります。

注意力が奪われるとどうなる?──脳・感情・行動への悪影響

「集中できない」「やる気が続かない」「頭が常に疲れている」──

こうした感覚は、多くの人がスマホやSNSを使う日常の中で感じているはずです。

ここでは、注意が奪われ続けることで生じる4つの心理的・生理的影響を見ていきましょう。

①注意疲労と情報ストレス|常に気が散ることで脳は慢性的に疲弊する

人間の脳は、「集中と休息」を交互に繰り返すことで最も効率的に働きます。

ところが、スマホ通知やSNSの更新などによって常に注意が分断されると、

脳は「集中のリズム」を保てなくなります。

これを注意疲労(attention fatigue)と呼びます。

- 頭がぼんやりする

- 思考がまとまらない

- 物事の優先順位がつけられない

といった症状は、実は脳の“注意回路”がオーバーヒートしているサインです。

研究によると、人間は1日におよそ3,000〜5,000件の広告や情報刺激に触れるとされ、

その都度「見る・見ない」の判断をしているため、脳は休まる暇がありません。

つまり、情報の多さよりも「常に選択を迫られる環境」こそが、私たちの疲労の本質なのです。

マルチタスクの弊害|生産性が下がるのは「能力」ではなく「仕組み」

「ながら作業」が得意だと自負する人は多いですが、脳科学的にはマルチタスクは存在しません。

実際にはタスクを高速で切り替えているだけで、そのたびに注意の切り替えコストが発生しています。

スタンフォード大学の研究では、マルチタスクを多用する人ほど:

- 情報を整理する能力が低下

- 不要な情報を無視できなくなる

- 長期記憶の定着率が下がる

という傾向が確認されています。

つまり、「集中できない自分」が悪いのではなく、

マルチタスクを前提とした環境設計が脳の限界を超えているのです。

自己効力感と幸福度の低下──集中できない自分が自信を奪う

注意力が奪われる生活が続くと、私たちは「何かをやり遂げる感覚」を失いやすくなります。

この「やればできる」という感覚を、心理学では自己効力感(self-efficacy)と呼びます。

自己効力感が下がると、次のような悪循環に陥ります:

- 集中できず成果が出ない

- 「自分はダメだ」と感じる

- さらに注意が分散し、モチベーションが下がる

このサイクルを繰り返すことで、幸福度や自己肯定感も低下していきます。

現代人が「何をしても満たされない」と感じる背景には、

この「注意と自己効力感の関係」が深く関係しているのです。

“常に刺激を求める脳”が、思考の深さと創造性を失わせる理由

SNSや短尺動画に慣れると、脳は「即時報酬」を求めるようになります。

これは「待てば価値があるもの」より、「すぐに気持ちいいもの」を選ぶ傾向を強めるということです。

しかし、創造性や深い洞察は“空白の時間”の中から生まれます。

常に情報を浴び続けていると、脳が「考える余白」を失い、

新しい発想やひらめきが生まれにくくなるのです。

つまり、情報の過剰摂取は思考力の欠乏を招きます。

情報を得る量よりも、「考えるための静寂」をどれだけ確保できるか。

それが、創造的な思考を取り戻す鍵になります。

アテンション・エコノミー時代に注意力を取り戻す方法

ここまで見てきたように、現代社会では“情報の奪い合い”が日常化しています。

スマホ、SNS、動画、広告──どれも便利ですが、私たちの注意を消費させる設計になっています。

しかし逆に言えば、「奪われない仕組み」を作れば、集中・安心・創造性を取り戻すことも可能です。

ここでは、心理学と環境デザインの観点から、今日から実践できる“注意の守り方”を紹介します。

デジタル・デトックスの実践|1日1回“情報の片づけ時間”をつくる

まずおすすめなのが、「情報を片づける時間」を1日15分でも設けることです。

やみくもにデジタル断食をするよりも、意識的に整理する時間を設ける方が現実的で効果的です。

たとえば次のような習慣が有効です:

- 通知をすべてオフにして、“沈黙の時間”を15分確保

- 見た情報の中から「本当に必要な3つ」だけをメモ

- 頭に残った情報をノートやアプリに書き出してリセット

この「情報ジャーナリング」は、脳のワーキングメモリを整理し、

“未完了感”を減らす効果があります。

注意力を守る第一歩は、「情報を増やさない」よりも、

「溜まった注意を一度片づける」ことなのです。

通知オフ・SNS制限・単一タスク化──脳の負荷を減らす環境設計

次に重要なのが、環境設計(choice architecture)の工夫です。

注意を奪う仕組みの多くは、無意識のうちに働いています。

だからこそ、“習慣を変えるより、環境を変える”のが効果的です。

具体的なステップ

- 必要のない通知をすべてオフにする(メールもSNSも)

- スマホのホーム画面からSNSアプリを外す

- 1つの作業に集中できる環境を作る(ウィンドウは1つだけ開く)

- 仕事・休憩・娯楽を時間で区切る

これにより、脳が「次は何を見る?」という切り替え負担を減らせます。

結果的に、1つのことに没頭する快感を取り戻せるようになります。

「どこに注意を向けるか」を選ぶ習慣|注意の主体性を取り戻す思考法

アテンション・エコノミーの本質は、「注意を奪われること」にあります。

だからこそ、私たちは「自分の注意をどう使うか」を意識的に選ぶ必要があります。

心理学者ウィリアム・ジェームズはこう言いました。

“私たちの人生とは、私たちが注意を向けたものの総和である。”

つまり、注意の向け方がそのまま人生の質を決めるのです。

注意の使い方を整える3ステップ

- 「今、何に注意を奪われているか」を書き出す

- 「それは自分にとって価値があるか?」を問う

- 「注意を向けたいもの」を意識的に選ぶ

このプロセスを続けることで、自動操縦的な注意の消費から脱出し、

自分の人生を再び「意図的に」動かすことができます。

まとめ|“注意”を守ることは、時間と人生を守ること

ここまで、アテンション・エコノミーの構造と心理的メカニズムを見てきました。

この章では、最後に記事全体のポイントを整理し、「注意をどう扱うか」が人生にどう関わるかをまとめます。

現代社会では「情報」より「注意」が最も希少な資源

情報は無限に増え続けますが、私たちの注意力は有限です。

それこそが、アテンション・エコノミーの根本原理です。

ハーバート・サイモンが言ったように、

“A wealth of information creates a poverty of attention.”

(情報の豊かさは、注意の貧困を生む)

つまり現代は、「情報の奪い合い」ではなく、注意の奪い合いの時代です。

いかに多くの情報を得るかではなく、

いかに自分の注意を“価値ある方向”に使うかが問われています。

注意を奪う仕組みを知れば、情報との付き合い方が変わる

SNSや広告、アルゴリズムは「あなたの注意を長く引き止める」ために設計されています。

この仕組みを理解すれば、

「自分が悪い」「集中できない」と責める必要はなくなります。

あなたの集中力が続かないのは、設計上そうなっているからです。

しかし、それを知ることで、次のような行動が取れるようになります。

- 通知やおすすめを“オフ”にする勇気

- 情報の取捨選択を“意識的に行う”習慣

- SNSを見る時間を“目的”から逆算して使う意識

つまり、「奪われる構造」を理解することが、

“自分の注意を取り戻す力”を生むのです。

自分の注意をどう使うかが、これからの人生を決める

注意とは、単なる集中力ではありません。

それは「自分が何を大切にするか」を反映する、人生の方向性そのものです。

“My experience is what I agree to attend to.”

(私の経験とは、私が注意を向けるものの総和である)

ウィリアム・ジェームズの言葉にあるように、どんな情報に触れ、誰の声に耳を傾け、どんな時間を過ごすか。

それらの積み重ねが、あなたという人間を形づくります。

したがって、「注意を守ること」は、

時間・感情・人生の主導権を守ることでもあるのです。

まとめの要点

- 情報が増えるほど、注意は希少資源になる

- SNSや広告は、脳の報酬系を利用して注意を奪うよう設計されている

- 注意の奪い合いは、集中力の低下・幸福度の低下・創造性の欠如を招く

- 対策は「情報の断捨離」「環境の最適化」「注意の主体的な選択」

- 注意を守ることは、結果的に“人生の質”を高める行為

最後に。

アテンション・エコノミーの中で生きる私たちは、もはや情報を完全に遮断することはできません。

だからこそ、必要なのは「遮断」ではなく「選択」です。

あなたの注意を、誰かに奪われたまま生きるのか。

それとも、自分の意思で向ける人生を選ぶのか。

それこそが、情報に振り回されずに生きるということです。