「もっといい選択があるかも…」そう思って、なかなか決められないことはありませんか?

仕事・恋愛・買い物・SNS――選択肢が増えた今の時代ほど、私たちは迷いやすくなっています。

頭では「早く決めたほうがいい」と分かっているのに、心がブレーキをかけてしまう。

その裏には、FOBO(Fear of Better Options:より良い選択肢への恐れ)という心理が隠れています。

この記事では、

- FOBOの意味とFOMO(取り残される不安)との違い

- 「もっと良い」を探し続けてしまう脳のメカニズム

- 恋愛・仕事・SNSなどに潜む具体的な例

- そして、FOBOを克服して“迷わず動ける自分”になる3つの方法

を、わかりやすく解説します。

「選べない自分」を責めるのではなく、「納得して選べる力」を育てていきましょう。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

FOBOとは?|「より良い選択肢への恐れ」が決断を止める心理

あなたは何かを選ぶとき、

「もっと良い選択肢があるかもしれない」

「これを選んで後悔したらどうしよう」

と、つい迷ってしまうことはありませんか?

このように、「より良い選択肢があるかもしれない」という不安で決断できなくなる心理現象を、

心理学ではFOBO(Fear of Better Options)と呼びます。

FOBOの定義と由来(提唱者パトリック・マクギニス)

FOBOとは、「Fear of Better Options」の略で、直訳すると「より良い選択肢への恐れ」。

この言葉を提唱したのは、アメリカの起業家・投資家であるパトリック・マクギニス(Patrick McGinnis)です。

マクギニスはこう語ります。

“FOBOは、自由の副作用だ。選択肢が増えすぎたことで、人は自由を持て余している。”

つまり、選択肢が多いことは一見「豊かさ」だが、実は「不安の種」でもあるのです。

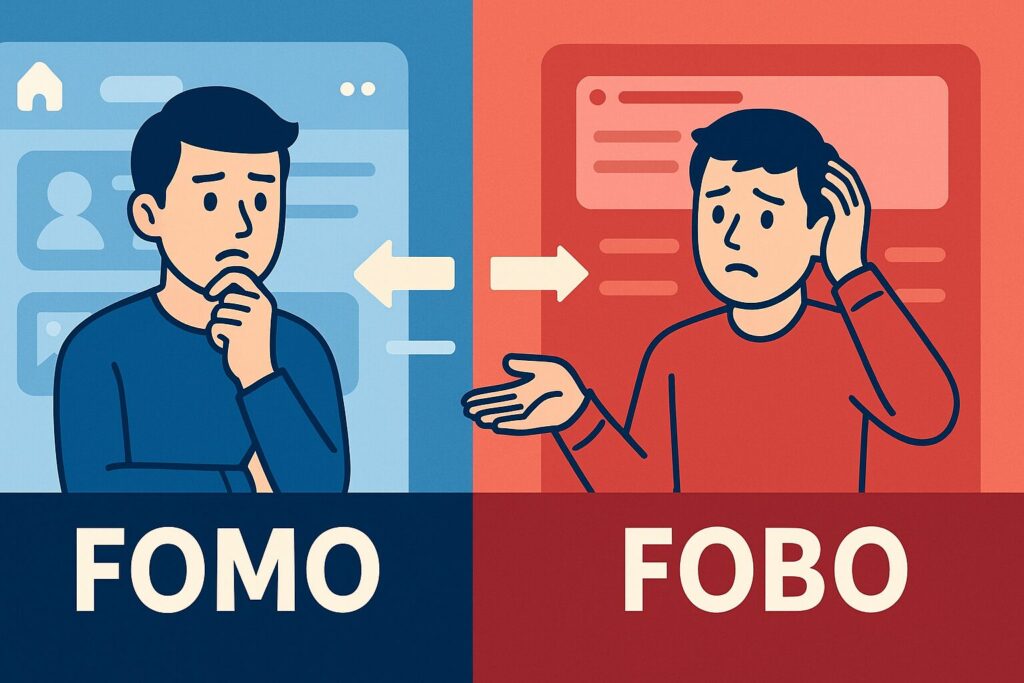

FOMOとの違い:「取り残される不安」と「決められない不安」

FOBOとよく比較されるのが、同じくマクギニスが提唱したFOMO(Fear of Missing Out)です。

| 用語 | 意味 | 心理の方向性 |

|---|---|---|

| FOMO | 何かを逃すことへの不安(取り残される恐れ) | 外向きの不安:「他人が何をしているか」気になる |

| FOBO | より良い選択肢があるかもしれない不安 | 内向きの不安:「自分の決断が正しいか」気になる |

例えば――

- FOMOは「みんなが行ってるイベントに参加しないと損かも」

- FOBOは「このイベントに行くより、もっといい過ごし方があるかも」

このように、FOMOは“他人の動き”に焦点があり、

FOBOは“自分の選択”に焦点があるという違いがあります。

どちらも現代のSNS社会で加速しており、

「他人と比較して焦る(FOMO)」「自分の選択を信じられない(FOBO)」という悪循環に陥りやすくなっています。

なぜ現代人にFOBOが増えているのか?(選択肢過多社会の影響)

現代は、まさに「選択肢の洪水」の時代。

ネットショッピング、マッチングアプリ、転職サイト、動画配信サービス……

私たちは毎日、数えきれないほどの“選択の機会”にさらされています。

心理学者バリー・シュワルツは著書『The Paradox of Choice(選択のパラドックス)』で、

「選択肢が増えるほど、人は満足しにくくなる」と指摘しました。

なぜなら――

- 比較対象が多くなると、どれを選んでも「他の方が良かったかも」と感じてしまう

- 選択の結果に対して「自分の責任」を強く意識し、後悔しやすくなる

つまり、“自由すぎる社会”が私たちの心を縛っているのです。

💡 まとめ:FOBOは「自由」と「不安」が同居する時代の症状

FOBOとは、選択の自由が増えすぎた現代人が抱える“決断の病”。

「もっと良い選択があるかもしれない」という恐れが、

私たちの行動を止め、心を疲れさせているのです。

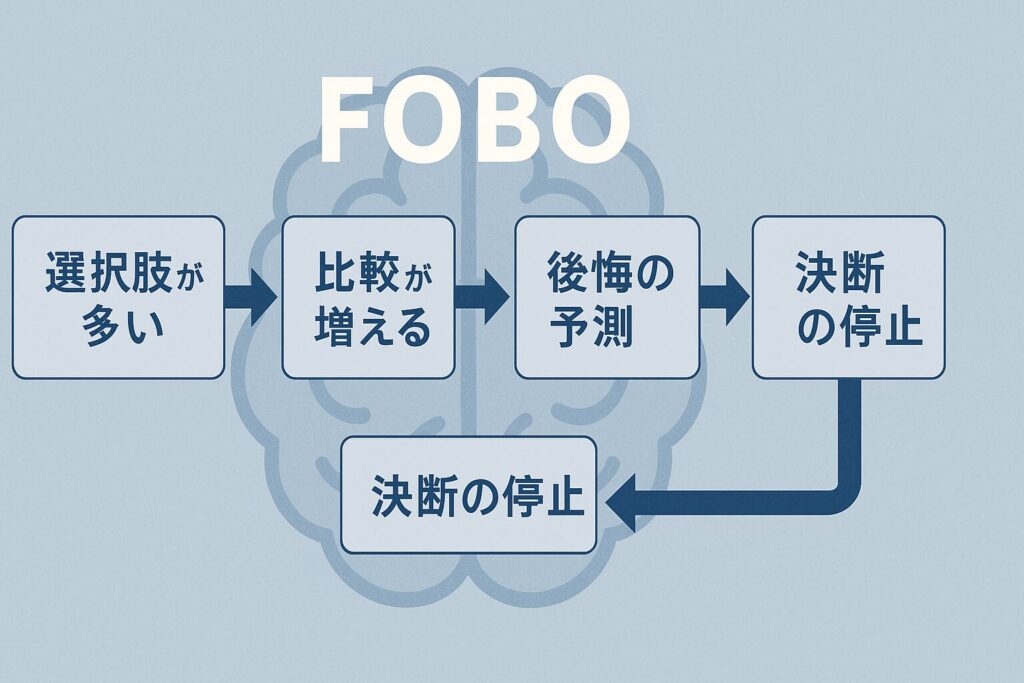

FOBOの心理メカニズム|なぜ人は「もっと良い選択肢」を探し続けるのか

「この商品でいいかな?でも、もう少し探せばもっと良いのが見つかるかも…」

気づけば何時間も比較して、結局決められない——。

そんな状態に陥るのが、FOBOの心理メカニズムです。

FOBOの背景には、いくつもの心理的・脳科学的な要因が複雑に絡んでいます。

ここではその代表的な4つを紹介します。

①選択のパラドックス:多すぎる自由が人を不幸にする

心理学者バリー・シュワルツ(Barry Schwartz)が提唱した「選択のパラドックス」は、

FOBOを理解するうえで欠かせない理論です。

彼の研究によると、選択肢が多いほど「自由」や「満足感」が増えると思われがちですが、

実際にはその逆で、人は選択肢が多いほど決断に迷い、後悔が増えることがわかっています。

たとえば――

- スーパーで6種類のジャムを見た人は、試食後に購入する割合が約30%。

- 一方で24種類見た人は、購入率がわずか3%に減少。

これは「選択肢が多すぎると比較が難しくなり、脳が疲れて判断を保留してしまう」ことを示しています。

②後悔理論とFOBO:「後で後悔したくない」という心理バイアス

行動経済学の後悔理論(Regret Theory)によると、

人は「後で後悔する可能性」を予測して行動を避ける傾向があります。

つまり、「決められない」のではなく、

「間違った決断をして後悔したくない」のです。

この“予期的後悔”こそがFOBOのエネルギー源。

たとえ今の選択が悪くなくても、「あとでもっと良いものが出るかも」と思うことで、

「決断しないこと」が一時的な安心を与えるのです。

③完璧主義と最適化思考:「ベストを選ばなきゃ」が迷いを生む

FOBOが強い人ほど、完璧主義(Perfectionism)の傾向があります。

彼らは「最善の選択=失敗しない選択」と信じており、

“Good Enough(十分に良い)”よりも、“Best(最高)”を求めすぎてしまいます。

しかし、現実には「すべての選択肢を比較して最適解を見つける」ことは不可能です。

完璧主義は、常に「まだ足りない」「もっと良いものがあるはず」と感じさせ、

永遠に“決断前の迷い”をループさせるのです。

「ベストを選ぼう」とするほど、“いま選べない”という矛盾に苦しむ。

FOBOは、理性のように見えて実は「不安」の産物です。

④意思決定疲労(Decision Fatigue):選びすぎで脳が疲れている

人間の脳は、1日に決断できる回数に限界があるといわれています。

これを「意思決定疲労(Decision Fatigue)」と呼びます。

小さな選択でも、積み重ねると脳はどんどんエネルギーを消耗します。

たとえば――

- 朝の服選び

- メール返信の順番

- SNSでの“いいね”を押すかどうか

これらの小さな決断も、すべて脳に負担をかけています。

疲れた脳は、「あとで決めよう」「もう少し考えてから」と判断を先送りにしがち。

結果として、決断のエネルギー切れ=FOBO状態に陥ってしまうのです。

💡 まとめ:FOBOは「思考の暴走」ではなく「不安と疲労の反応」

FOBOの根底には、自由・責任・完璧主義・疲労といった現代的な要素が潜んでいます。

つまり、決断できないのは、選択に向き合う心の仕組みがオーバーヒートしているからなのです。

FOBOが引き起こす現代的な問題|恋愛・仕事・SNSでの迷いの正体

FOBO(より良い選択肢への恐れ)は、単なる心理的な現象ではなく、

日常のあらゆる場面に静かに浸透している“現代病”です。

「恋愛」「仕事」「SNS」「買い物」――。

私たちはあらゆる場面で、「もっと良いものがあるかも」という思考に支配されています。

ここでは、具体的な生活シーンを通して、FOBOがどのように私たちの行動や幸福感を奪っているのかを見ていきましょう。

マッチングアプリの「もっと良い人がいるかも」症候群

マッチングアプリは、まさにFOBOを刺激する代表的な環境です。

何千・何万人という候補の中から、自由に選べるのに、

なぜか「決められない」「いい人がいてもピンとこない」と感じる人が増えています。

理由はシンプルです。

アプリを使うほど、「もっと良い人がいるかもしれない」という思考回路が強化され、

一人に決めること=他の可能性を失うことに恐怖を感じてしまうのです。

FOBO的恋愛は、「恋人を探す」よりも「選択肢をキープする」ことが目的化してしまう。

結果、

- メッセージのやりとりばかりで実際に会わない

- 決めきれずに“比較疲れ”を起こす

- 相手にも決め手を求めすぎて関係が深まらない

このように、FOBOは「恋愛の先延ばし」を生む心理的な罠になっています。

仕事・転職での迷い:「もう少し探してから決めよう」

仕事選びや転職活動でも、FOBOの影響は顕著です。

「今の会社でいいのか?」

「もっと成長できる環境があるのでは?」

「もう少し探せば条件の良い求人が見つかるかも」

こうした思考が続くと、決断が先延ばしになり、

チャンスを逃すどころか、自分のキャリア軸まで見失ってしまうこともあります。

FOBOが強い人は、「ベターな職場」より「ベストな未来」を探し続けてしまう傾向があります。

しかし、どれだけ探しても「完璧な仕事」は存在しません。

心理学的には、こうした思考は「最適化バイアス(maximizer mindset)」と呼ばれ、

逆に決めた後の満足度を下げることも確認されています。

NetflixやSNSで起きる“選択麻痺”の現象

FOBOはデジタルサービスの中でも頻繁に起きます。

たとえば、Netflixで「何を見ようか」と迷っているうちに30分経ってしまったり、

SNSで“次の投稿”や“おすすめ動画”を延々と見続けてしまう経験はありませんか?

これも立派なFOBOの一種です。

脳は「もっと良いコンテンツがあるかもしれない」という報酬予測に反応し、

“情報の狩り”をやめられなくなります。

この行動を心理学では情報採餌行動(Information Foraging)と呼び、

まるで「情報を餌として探し回る動物」のように、無意識にスクロールを続けてしまうのです。

結果として、

- 集中力の低下

- 睡眠リズムの乱れ

- 「時間をムダにした」という後悔

という“デジタル疲れ”を引き起こします。

「決断しない安心感」に依存してしまう心理

FOBOの怖いところは、

「決断しないこと」が一時的な安心感を与えることです。

「今は決めないでおこう」と思うと、

“とりあえずの不安”は軽減されます。

しかし、それはあくまで一時的なストレス回避。

決めない状態が続くほど、

- 迷いが増える

- 時間が過ぎる

- 自信が下がる

という悪循環が起こり、「何も選べない自分」を強化してしまいます。

FOBOは、“行動の麻痺”だけでなく、“自己効力感(自分にはできるという感覚)”の低下”を招くのです。

💡 まとめ:現代人のFOBOは「豊かさの副作用」

FOBOは、恋愛・仕事・SNSといった「選択の多い環境」で加速します。

自由を得た代わりに、私たちは「決断の負担」と「後悔の恐れ」を抱えるようになったのです。

選べないのは――“情報の多すぎる時代”の自然な反応です。

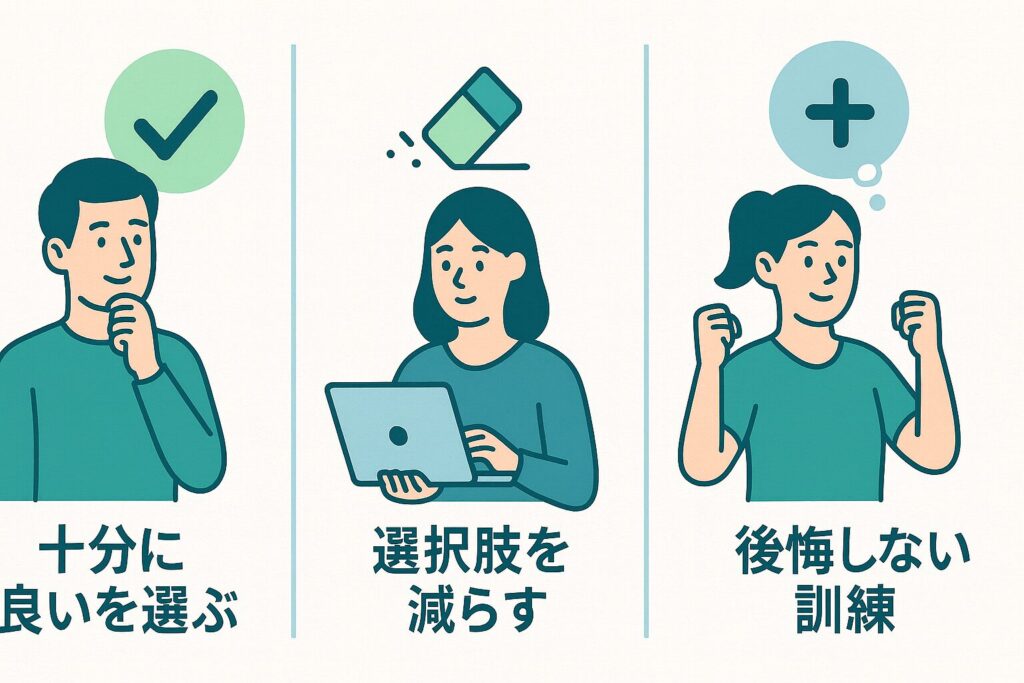

FOBOを克服する3つのステップ|「完璧な選択」を手放す方法

「迷ってばかりで、なかなか決められない……」

FOBOは、“より良い選択をしたい”という前向きな気持ちが行きすぎた結果です。

だからこそ、克服のカギは「正しく手を抜く」こと。

完璧を求めすぎず、“十分に良い選択”で満足できる心の余白を取り戻すことです。

ここでは、FOBOを減らし、行動力を取り戻すための3つのステップを紹介します。

① 「十分に良い(Good Enough)」を基準にする

心理学者ハーバート・サイモン(Herbert Simon)は、「満足化(Satisficing)」という概念を提唱しました。

これは、「最善」ではなく「十分に満足できるレベル」を選ぶという考え方です。

多くの人は「最適化思考(maximizing)」にとらわれ、

完璧を求めすぎて疲れ果ててしまいます。

しかし、現実には、「ベストな選択」を追い求めることが、必ずしも最大の幸福につながるわけではなく、

“十分に満足できる選択”を選ぶスタンスが、後悔や迷いを減らし、精神的な自由につながることが多いです。

たとえば、

- レストラン選びなら「おいしそう+評価そこそこ」で決める

- 買い物なら「80点で満足」と考える

- 恋愛や転職も「完璧ではなく納得できる方」を選ぶ

この「Good Enough」の発想を取り入れるだけで、

FOBOによる迷いは大幅に減ります。

② 選択肢を意図的に減らす「意思決定のミニマリズム」

FOBOは「選択肢が多いほど発生する」心理現象です。

ならば、最初から選択肢を減らしてしまえばいいのです。

これを「意思決定のミニマリズム」と呼びます。

たとえば――

- 洋服を“制服化”して迷う時間をなくす

- SNSのフォローを減らす

- 情報収集の時間を制限する(例:1日15分)

- 候補を3つだけに絞るルールをつくる

脳科学的にも、選択肢が少ないほどストレスホルモン(コルチゾール)は減少し、

集中力や満足度が上がることがわかっています。

💬 「選ばない自由」は、「迷わない安心」を生む。

選択肢を減らすことは、可能性を狭めることではなく、

自分の価値観を明確にするトレーニングでもあります。

③ 決めた後は「後悔しない訓練」をする(リフレーミング)

FOBOを根本から減らすには、「決めた後の考え方」も大切です。

たとえ完璧な選択でなくても、「選んだ自分を肯定する力」があれば、後悔は小さくなります。

そのために使えるのがリフレーミング(Reframing)という心理技法です。

これは、出来事の意味づけをポジティブに言い換える方法。

例として――

- 「もっと良い選択もあったかも」→「この経験があったから成長できた」

- 「あのとき失敗した」→「挑戦した自分を誇れる」

- 「選んだのは間違いだった」→「そのときの自分にはベストな選択だった」

こうしたリフレーミングを習慣化すれば、

“決断する=リスク”ではなく、“決断する=学び”という意識に変わります。

💡 実践例:買い物・恋愛・仕事でFOBOを減らす小さな習慣

| シーン | FOBO的思考 | 克服のための習慣 |

|---|---|---|

| 買い物 | 「もっと安いのがあるかも」 | 「今日はこれを買う」と決めたら再検索しない |

| 恋愛 | 「他にもっと良い人がいるかも」 | 「この人と過ごす時間の価値」に焦点を当てる |

| 仕事 | 「もっと条件の良い職場があるかも」 | 「自分の成長軸」に合うかを判断基準にする |

こうした小さなルールが、「迷いを減らす筋トレ」になります。

💡 まとめ:完璧な選択ではなく、“納得できる選択”を目指そう

FOBOを克服するには、「Good Enoughでいい」「選択肢を減らす」「後悔を手放す」の3ステップ。

大切なのは、“正解”を探すことではなく、“自分の答え”を決めること。

選択の数より、自分の納得感が人生の満足度を決めます。

FOMOとFOBOの違いから見る、SNS時代の“迷いの正体”

現代人の多くが抱える「決められない」「焦る」「比べてしまう」という感情。

その背景には、似て非なる2つの心理現象――FOMO(Fear of Missing Out)とFOBO(Fear of Better Options)が存在します。

どちらもSNS時代に生まれた代表的なメンタルパターンですが、

根っこにある感情はまったく違います。

ここでは、その違いと、なぜ現代社会でこの2つが悪化しているのかを見ていきましょう。

FOMO=「他人が持っているものを逃す不安」

FOMO(フォーモ)とは、「取り残される不安」や「機会損失への恐れ」を意味します。

SNSで友人が楽しそうな投稿をしているのを見ると、

「自分だけ何もしていない」と焦ってしまう――これがまさにFOMOです。

特徴的なのは、比較の矛先が“他人”に向いていること。

FOMOの人は、

- 「自分もあれをしなきゃ」

- 「みんなが持っているなら私も」

- 「参加しないと損をするかも」

といった“社会的同調不安”に突き動かされます。

つまり、「外の世界」に引っ張られるタイプの不安です。

FOBO=「自分の選択がベストでない不安」

一方、FOBO(フォーボ)は、「自分の選択に満足できない不安」です。

誰かと比較するというより、「他にもっと良い選択肢があるのでは?」と自分の中で葛藤します。

たとえば――

- マッチングアプリで「もっと良い人がいるかも」と感じる

- 仕事を選んでも「別の業界のほうが向いていたかも」と迷う

- 買い物後にレビューを見て後悔する

このように、比較の矛先が“自分の選択”に向かうのがFOBOの特徴です。

つまり、「内なる不安」が原因です。

どちらも“比較社会”がつくる心理的トラップ

FOMOとFOBOは性質こそ異なりますが、

どちらも共通して「比較社会」から生まれた現代的なストレス反応です。

| 心理現象 | 主な不安の対象 | 感情の方向 | 行動傾向 |

|---|---|---|---|

| FOMO | 他人が得ている経験・情報 | 外向き(他者比較) | 焦って行動する・参加しすぎる |

| FOBO | 自分の選択や可能性 | 内向き(自己比較) | 決断を先延ばし・行動できない |

つまり、

- FOMO → 「やらなきゃ」と焦って動く

- FOBO → 「決められない」と動けなくなる

この2つはまるでアクセルとブレーキを同時に踏む心理状態のようなものです。

そして、SNSがこの両方を強化しています。

SNSがFOBOを悪化させるメカニズム

SNSは、他人の“最高の瞬間”だけを切り取って見せる仕組みです。

そのため、スクロールすればするほど「もっと良い人生」「もっと良い選択肢」があるように錯覚します。

心理学的に言えば、これは社会的比較理論と報酬予測誤差(Reward Prediction Error)が組み合わさった状態。

- 「他人の成功=自分の失敗」のように感じる(社会的比較)

- 「もっと良い情報があるはず」と感じて次々と見てしまう(報酬予測誤差)

このダブル効果によって、

FOMOがFOBOを呼び、FOBOがさらにFOMOを増幅させる“負のスパイラル”が起きます。

SNSは「他人の選択を見せる鏡」であり、同時に「自分の迷いを増幅させるレンズ」にもなります。

💡 まとめ:SNS時代の迷いは、“他人と自分”のダブル比較から生まれる

FOMOは「他人の人生を羨む不安」、FOBOは「自分の選択を疑う不安」。

SNSの普及によって、私たちは常にこの2つの不安を同時に刺激されています。

“もっと良いもの”を探すより、“もう十分良いもの”に気づく力が、現代のメンタルリテラシーです。

ベスト”と“Good Enough”のバランス|FOBOを乗り越える現実的な思考法

FOBOに悩む人は、「どれがベストなのか?」を探しすぎて、

行動のタイミングを逃してしまうことがよくあります。

しかし、実際の人生では「常にベストを選ぶ」ことと「前に進み続けること」は、

必ずしも同じではありません。

ベゾスの「ベストを選べ」哲学とFOBOの関係

Amazon創業者のジェフ・ベゾス(Jeff Bezos)は、

採用や戦略において「最高の選択をせよ」と繰り返し語ってきました。

「その人を採用することで会社のレベルが上がるか?」

「10年後、その選択を誇りに思えるか?」

という問いを基準に、“未来の後悔を減らす判断”をしていたのです。

この姿勢は、FOBOにおける「より良い選択肢への恐れ」と真逆に見えますが、

実際には“ベストを選ぶ基準を明確にする”ことで迷いを減らす哲学といえます。

戦略では“ベスト”、行動では“Good Enough”で進む

ベゾスの哲学が“戦略的判断”に関するものであるのに対し、

私たちの日常でのFOBOは、“実行や行動”のレベルで起こります。

そのため、日常では「Good Enough(十分に良い)」で決めて動くことも必要です。

たとえば――

- プレゼン資料は8割の完成度でまず提出し、あとで磨く

- 買い物は「後悔しない80点」で決める

- 恋愛や転職も「完璧ではなく納得できる方」を選ぶ

このように、“完璧さより行動”を重視する姿勢が、FOBO克服の第一歩になります。

まとめ|「選択肢を減らすこと」が、心の自由を取り戻す第一歩

ここまで、FOBO(Fear of Better Options:より良い選択肢への恐れ)の正体と、その克服法を見てきました。

最後にもう一度、この記事の要点を整理しながら、これからの「迷わない生き方」について考えてみましょう。

FOBOは「選べない」のではなく「失いたくない」心理

FOBOの根底には、「間違えたくない」「損したくない」という喪失回避の心理があります。

つまり、私たちは「決められない」のではなく、

“他の可能性を失うこと”を恐れているのです。

この不安はとても自然な感情であり、現代社会では誰もが抱くもの。

情報が多すぎる今、FOBOに陥るのは「弱さ」ではなく、人間らしさの表れでもあります。

💬 「決められない自分」を責めるのではなく、「迷うほど考えている自分」を認めてあげましょう。

選択肢を絞ることで集中と満足感が高まる

選択肢が多いほど、人は自由に見えて実は不自由になります。

心理学ではこれを選択のパラドックス(The Paradox of Choice)と呼び、

「多すぎる選択肢は幸福度を下げる」とされています。

逆に、選択肢を絞ることは“心の節約”です。

- 情報を減らす

- 比較をやめる

- 優先順位をつける

これらを意識するだけで、迷いのノイズが減り、「今の選択に集中できる心の静けさ」が戻ってきます。

たとえば、

- 買い物なら「比較サイトを1つだけにする」

- SNSなら「見る時間を1日15分に限定する」

- 人間関係なら「本音で話せる人を3人選ぶ」

こうした“小さな取捨選択”が、やがて大きな自由を生み出します。

“最適な選択”より“納得できる選択”を目指そう

完璧な選択など、この世には存在しません。

むしろ、「納得して決める力」こそが、人生を前に進める本当の力です。

心理学者バリー・シュワルツは言いました。

“The secret to happiness is low expectations.”

(幸福の秘訣は、期待値を下げることにある)

つまり、「最適な選択」を探すより、「自分が納得できる選択」をすることが、幸福への近道です。

そしてそのためには、

- 自分の価値観を言語化する

- “十分に良い”で手を打つ勇気を持つ

- 一度決めたら「正解にしていく姿勢」を持つ

この3つを意識するだけで、FOBOは自然と弱まります。

💡 まとめのまとめ

| FOBOの原因 | FOBOの対処法 |

|---|---|

| 選択肢が多すぎる | 選択肢を減らす(ミニマリズム) |

| 間違いを恐れる | 「十分に良い」で満足する |

| 後悔を恐れる | 決めた選択を“正解に変える”意識を持つ |

✨ 最後に:選択とは、自由の証

私たちは、無数の選択肢を持てる時代に生きています。

それは同時に、無数の迷いを抱える時代でもあります。

でも、選べることは「自由」の証です。

そして、選ぶ力は鍛えられる力でもあります。

“完璧な選択”より、“納得して前に進む選択”を。

今日の小さな決断が、未来を少しずつ形づくっていきます。