気づけばスマホを握ったまま、次々とニュースやSNSを見ていませんか?

「もう寝よう」と思っても、気になるタイトルや通知を追ってしまう――そんな“止まらないネットサーフィン”に悩んでいる人は多いはずです。

なぜ私たちは、見ても見ても満たされないのでしょうか?

実はそこには、脳が情報=報酬」として感じる仕組みと、

人が“最小の労力で最大の情報”を得ようとする「情報採餌理論(Information Foraging Theory)」という心理が関係しています。

この記事では、

- 情報が脳にとって快感になるメカニズム

- クリックを誘う「情報の匂い」の正体

- 情報中毒や探索疲労の原因と対策

をわかりやすく解説します。

読後には、「情報に支配される側」から「選び取る側」へと意識を変えられるはずです。

ネットとの付き合い方を見直したい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

ネットサーフィンが止まらない理由|人は“情報の報酬”にハマる生き物

「もう寝よう」と思ってから1時間…ニュース、SNS、動画、また新しい記事へ。

この“やめられない感覚”には、実は脳の報酬システムが深く関わっています。

情報も脳にとって“報酬”になる(ドーパミンの仕組み)

私たちの脳は、「新しい情報を得ること」そのものを快感として感じるようにできています。

これは「ドーパミン」という神経伝達物質の働きによるものです。

ドーパミンは「やる気ホルモン」とも呼ばれ、

お金・食べ物・称賛などの報酬だけでなく、情報を得たときにも分泌されます。

つまり、「気になる記事を見つける → 開く → 少しスッキリする」という流れそのものが、

脳にとって“小さな報酬サイクル”になっているのです。

「新しい情報=快感」を生む脳の構造

脳は“予想外”や“新しい刺激”を好む性質があります。

これは「報酬予測誤差」と呼ばれる仕組みで、

「思っていたより面白い」「予想外に役立った」という瞬間に、ドーパミンが強く分泌されます。

そのため、

- 次はもっと面白い記事があるかも

- 次の通知こそ役立つ情報かも

と、“次”を探す行動が止まらなくなるのです。

まるでスロットマシンのように、「いつ当たるかわからない快感」を求め続けてしまいます。

SNSやニュースが報酬ループを作る仕組み

SNSやニュースサイトの設計は、この脳の仕組みを巧みに利用しています。

- タイムラインの自動更新

- 通知バッジの赤色設計

- ランダムに混ざるポジティブ投稿やネガティブニュース

これらはすべて「ドーパミン報酬ループ」を作り出すための仕掛けです。

無意識のうちに、「もう一回だけ」「あと少しだけ」とスクロールを続けてしまうのです。

ドゥームスクロールとの共通点:負の情報にも惹かれる理由

面白いのは、私たちがネガティブな情報にも惹かれてしまうという点です。

これを「ドゥームスクロール(doomscrolling)」と呼びます。

不安・怒り・恐怖を感じるニュースを読むと、

脳は“危険を回避するための情報”としてそれを優先的に処理します。

つまり、脳にとっては「ネガティブ情報=生存に必要な報酬」でもあるのです。

その結果、ポジティブ・ネガティブ問わず、「情報を得ること自体が報酬化」してしまい、

ネットサーフィンが止まらなくなります。

💡 まとめ:情報は現代の「デジタルな快楽物質」

私たちの脳は“情報という報酬”に条件づけられている。

だからこそ、やめられないのは自然な反応なのです。

情報採餌理論とは?|人は“最小の労力で最大の情報”を求めて動く

「情報採餌理論(Information Foraging Theory)」は、

人がネット上で情報を探す行動を、動物が餌を探す行動(foraging)にたとえた理論です。

この考え方を知ると、「なぜ人が情報を追い続けるのか」「なぜ止められないのか」が、理解できます。

情報採餌理論の定義と提唱者(Pirolli & Card)

この理論を提唱したのは、アメリカの認知科学者ピーター・ピロリ(Peter Pirolli)とスチュアート・カード(Stuart Card)です。

彼らの結論はシンプルです。

人は、最小の労力で最大の情報価値を得ようとする「採餌動物」である。

つまり、検索エンジンやSNSを使うときも、私たちは本能的に「コスパの良い情報源」を探して動いているのです。

「情報パッチ」「情報の匂い」「探索コスト」とは?

情報採餌理論の中には、いくつかの重要なキーワードがあります。

| 概念 | 意味 | 具体例 |

|---|---|---|

| 情報パッチ(Information Patch) | 情報が密集している場所 | SNSのタイムライン、ニュースサイト、YouTubeのおすすめ欄など |

| 情報の匂い(Information Scent) | 「ここに良い情報がありそう」と感じる手がかり | 魅力的なタイトル・サムネイル・キーワード |

| 探索コスト(Search Cost) | 情報を探すための時間や労力 | ページを開く手間、読解時間、スクロールの回数 |

人はこの3つのバランスを常に無意識に計算しています。

つまり、「読む価値があるか?」「次に進むか?」を、脳が自動的に判断しているのです。

ネットサーフィン行動との共通点:次々とリンクをたどる心理

ネットサーフィンをしていると、

「この記事を読んだら、次にこれも気になる」「関連動画もチェックしよう」と止まらなくなることがあります。

これは、「情報パッチから別のパッチへ移動する」という行動そのものです。

私たちは、「まだ他にもっと良い情報があるかもしれない」という直感に導かれながら、

報酬率の高そうな“情報の草むら”を次々と渡り歩いているのです。

この行動はまさに、情報採餌理論の核心部分です。

動物の採餌行動と人間の情報探索の共通原理

動物が餌を探すとき、以下のように行動します。

- 餌の多い場所(パッチ)を見つける

- 一定時間そこに留まり、効率が下がると次の場所へ移動する

- 「移動コスト」と「餌の量」を比較して判断する

人間の情報探索もまったく同じです。

- SNSでタイムラインを数分スクロールし、飽きたら別のアプリへ。

- ニュースサイトを読み、面白くなくなったらYouTubeへ。

つまり、私たちは日々「情報という餌を探して移動する動物」なのです。

そして、ネット環境が整いすぎた現代では、情報パッチが無限に存在するため、探索行動が止まらなくなります。

💡 まとめ:情報採餌理論は、ネット依存を“生物的本能”から説明する心理モデル

人の脳は、最適な情報を効率的に得ようと動いている。

だからこそ、「やめられない」のではなく「やめにくい仕組み」が働いているのです。

情報の“匂い”に引き寄せられる|クリックしたくなる心理とUIデザインの関係

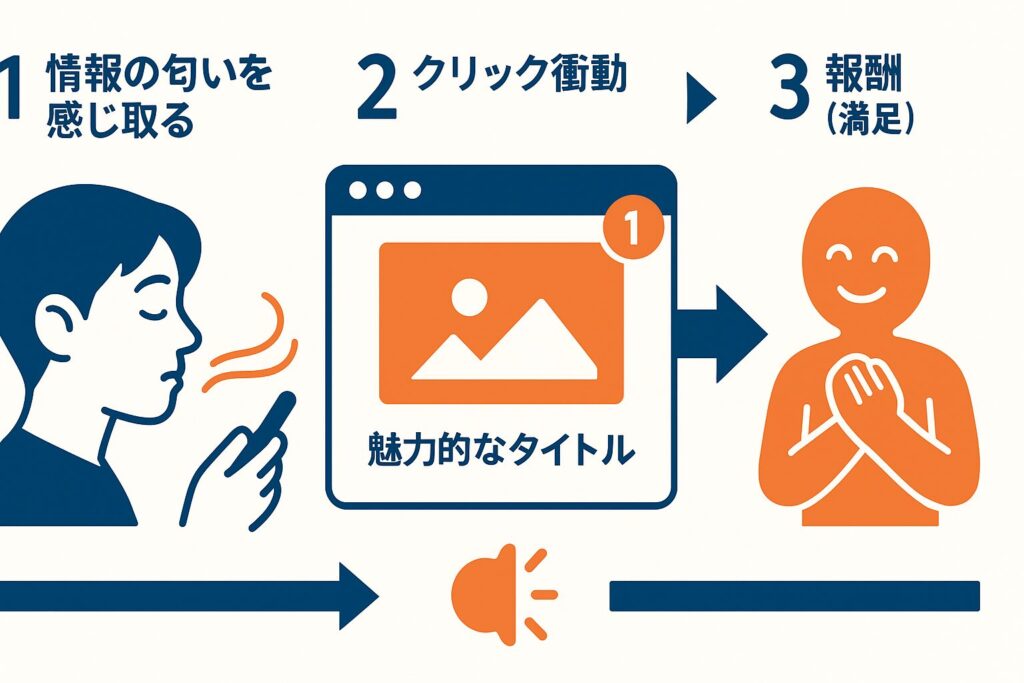

私たちがリンクやサムネイルをクリックするとき、

実は「情報の匂い(Information Scent)」という心理的な手がかりに導かれています。

この「匂い」は、視覚的にも言語的にも感じ取れる“情報の魅力の信号”のようなもの。

つまり、「ここに欲しい情報がありそうだ」と脳が直感的に判断する指標なのです。

「情報の匂い(information scent)」とは?

「情報の匂い」とは、ユーザーがリンク先の内容をまだ見ていない段階で、

「有益そうだ」「面白そうだ」と感じる度合いを意味します。

例えば次のような場面です。

- 「5分でできる集中力回復法」というタイトルを見て思わずクリックした

- 「このニュース、他の人も話題にしている」と感じて記事を開いた

これは嗅覚のように“匂いを感じ取る”わけではありませんが、

脳がキーワード・デザイン・文脈などから「価値のありそうな情報」を察知しているのです。

強い“匂い”を発するタイトル・サムネイルの特徴

強い「情報の匂い」は、ユーザーの好奇心を刺激します。

特に以下のような特徴があると、クリック率(CTR)が高まりやすくなります。

| 匂いが強い要素 | 内容・例 |

|---|---|

| 具体的な数字や時間 | 「3分でできる」「7つのコツ」など、即効性を連想させる |

| 結果が明確にイメージできる | 「〜が変わる」「〜をやめた結果」など |

| 共感・感情を喚起する | 「誰もがやっている」「知らないと損」など |

| 視覚的に目立つ要素 | 鮮やかなサムネイル・明確な対比色・目線誘導デザイン |

逆に、「曖昧・専門用語だらけ・冗長」なタイトルは“匂いが弱い”ため、クリックされにくくなります。

SEOやSNS投稿にも応用される「匂い設計」

この「情報の匂い」は、SEOやSNSの設計にも応用できます。

検索ユーザーが「自分の探している内容に近い」と感じる瞬間、クリックが発生するからです。

たとえば:

- 記事タイトルに検索キーワードを自然に含める

- メタディスクリプションで“得られる結果”を明示する

- SNS投稿で「比較・変化・実験」など人間の好奇心を刺激する構成にする

つまり、「情報の匂い」を設計するとは、

“クリックしたくなる心理的手がかり”を作ることでもあるのです。

匂いに誘われすぎると抜け出せない“情報の沼”に

しかし、匂いが強すぎると、ユーザーは“情報の沼”にハマります。

「もっと良い情報があるかも」「これも気になる」と思い続け、

次々とクリックして時間を失う――これがネットサーフィンの悪循環です。

これはいわば、情報採餌理論の「過剰適応」状態。

報酬(情報の満足感)を求めすぎた結果、探索コスト(時間・集中力)がどんどん増えてしまうのです。

💡 まとめ:クリックの背後には“情報の匂い”という心理設計がある

魅力的なタイトルやサムネイルは、人の本能的な探索欲を刺激する。

しかし、それに飲み込まれると「情報の狩り」に支配されてしまう――。

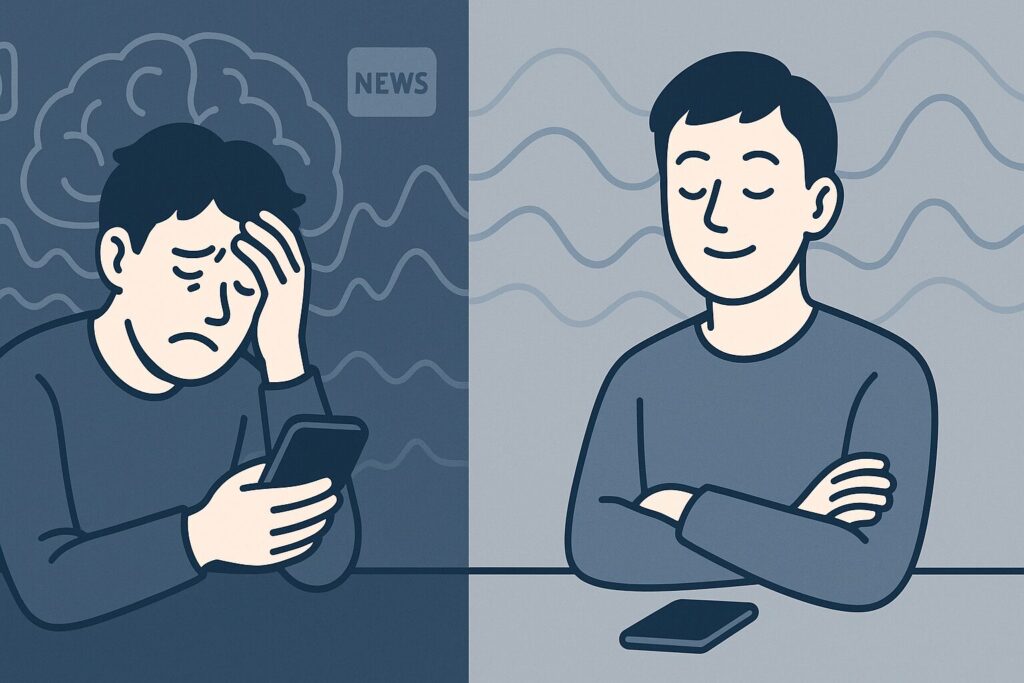

現代人が陥る「情報肥満」と「探索疲労」|情報採餌理論で読み解く脳の限界

SNSやニュースを見ているうちに、「もう何を見たか覚えていない」「頭が重い」と感じることはありませんか?

それは単なる“見すぎ”ではなく、脳が情報処理の限界を迎えているサインです。

情報採餌理論の視点から見ると、現代人の多くは「情報を摂りすぎた状態=情報肥満」になっています。

ここではそのメカニズムと、なぜ疲れてしまうのかを解き明かします。

情報過多社会で起こる“認知的負荷”とは

脳には、一度に処理できる情報量の限界があります。

この限界を超えてしまうと、「認知的負荷(Cognitive Load)」が高まり、思考や判断が鈍ります。

たとえば――

- SNSの通知が頻繁に鳴る

- タブを10個以上開いたまま調べものをしている

- 「次に何を見るか」を考え続けている

こうした状態では、脳は常にマルチタスク状態となり、注意資源(集中力)が分散します。

結果として、頭が疲れ、イライラしやすくなり、記憶力も低下していきます。

報酬率が下がると人は“疲労”を感じる

情報採餌理論でいう「報酬率(Gain Rate)」とは、

“どれだけの労力で、どれだけ価値ある情報が得られるか”という指標です。

最初は「おもしろい!」「役立つ!」と感じていたSNSも、

似た投稿や広告ばかりになると報酬率が下がり、脳が“飽き”や“疲労”を感じ始めます。

つまり、人は「努力に見合う情報報酬」が減ると、自然と疲れるようにできているのです。

しかし多くの人は、その疲れを感じてもスマホを閉じません。

なぜなら――「もしかしたら次はもっと良い情報があるかも」と思ってしまうからです。

「まだ何かあるかも」と思うFOBO(Better Option不安)

この心理は、FOBO(Fear of Better Options)=もっと良い選択肢があるかもしれない不安と呼ばれます。

たとえば、ニュースを読んでも「他のメディアではどう報じてるんだろう?」と次々に調べてしまう。

これは、情報採餌理論の「移動判断」に似ています。

「今いる情報パッチより、次のパッチのほうが良いかもしれない」と感じ、探索を続けてしまうのです。

結果として、情報探索が終わらないループに入り、脳が慢性的に疲れていきます。

情報を食べすぎる=“情報肥満(infobesity)”の現象

現代では、情報を「消費」ではなく「摂取」として扱う考え方もあります。

その中でよく使われるのが、“情報肥満(infobesity)”という言葉です。

- スマホで1日100回以上ニュースやSNSをチェックする

- 読みもしないブックマークが溜まっていく

- 常に「情報を取り逃がしたくない」と感じる

これらはすべて、情報を摂りすぎて消化できていない状態です。

情報が多すぎると、判断力が鈍り、逆に「何も決められない」「やる気が出ない」状態に陥ります。

現代人の脳は“情報という餌”を追い続けてオーバーヒートしている。

つまり、疲れるのは当然の反応であり、自分を責める必要はないのです。

情報の狩りをコントロールする方法|ネットサーフィンをやめたい人への実践ステップ

ここまで見てきたように、「ネットサーフィンが止まらない」のは脳の仕組みや行動原理による自然な反応です。

しかし、それを“自覚的にコントロールする方法”を身につければ、情報に支配されずに使いこなすことができます。

ここでは、情報採餌理論の考え方をもとに、無理なく情報の狩りを整える方法を紹介します。

“情報パッチ”を意識的に選ぶ:見る時間・場所を決める

まずは、自分が日常的にアクセスしている「情報パッチ(情報の群れ)」を把握しましょう。

SNS、ニュースアプリ、動画サイト……これらを無意識に開かないように“選択制”に変えることが第一歩です。

実践のコツ:

- 「ニュースは朝10分だけ」「SNSは昼休みに1回だけ」など時間を限定する

- 特定の時間帯はスマホを別の部屋に置く

- 情報源を2〜3個に絞る(例:信頼できるニュースサイト+専門ブログ)

このように“パッチ選び”を意識するだけで、探索行動の範囲を小さく保てます。

「情報の匂い」に反応ステ行動する前に冷静になる

魅力的なタイトルや通知を見た瞬間、私たちの脳は「クリックしたい!」という衝動に反応します。

その瞬間に有効なのが、「ワンテンポ置く習慣」です。

たとえば:

- サムネイルや通知を見た瞬間、深呼吸を1回する

- 「これは本当に今の自分に必要な情報か?」と考える

たった数秒の間があるだけで、衝動的なクリックを減らすことができます。

これは「情報の匂い」に反射的に反応しない訓練でもあり、脳の報酬ループを断ち切る小さなブレーキになります。

1日の“情報摂取量”を見える化する(ログ・制限アプリ)

自分がどれだけ情報を摂取しているかを“見える化”すると、意識が変わります。

おすすめの方法:

- スマホの「スクリーンタイム」機能で使用時間を可視化

- SNSごとに利用上限を設定(1日30分など)

- Chrome拡張機能「StayFocusd」などで、時間制限を自動化

自分の“情報食生活”を記録することで、「食べすぎていた」と気づけます。

これは情報肥満からのダイエットの第一歩です。

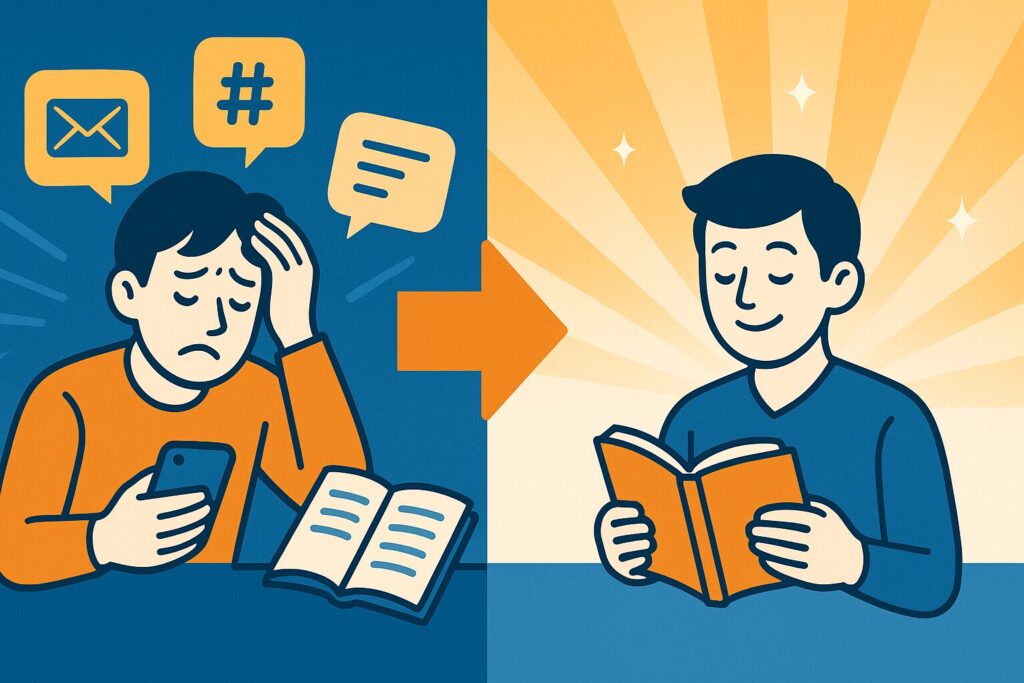

“報酬”の対象をリアル体験に切り替える(運動・会話など)

情報を得ることで得られていた“報酬”を、現実世界の体験に置き換えるのも効果的です。

- SNSを見る代わりに、散歩をして外の空気を感じる

- 誰かと直接話して、人との「生のやり取り」で刺激を得る

- 本を読む・趣味を再開するなど、情報以外の報酬源を増やす

情報を“消費”ではなく、“体験”で満たすことで、自然とネット依存が弱まっていきます。

💡 まとめ:情報の狩りは「やめる」ではなく「選ぶ」ことで整う

ネットを断つのではなく、情報を「自分のペースで狩る」意識へ。

それが、脳を疲弊させずに現代社会を生き抜く最も現実的な方法です。

まとめ|情報を選べる人が、時間と集中を取り戻す

ここまで見てきたように、私たちがネットサーフィンをやめられないのは、脳が“情報という報酬”に反応し、最小の労力で最大の成果を求めるようにできているからです。

しかし、情報採餌理論の理解を通して「情報との付き合い方」を見直すことができます。

最後に、その本質とこれからの向き合い方をまとめます。

情報採餌理論が教える「人間らしい学び方」

情報採餌理論では、人間はエネルギーを節約しながら最適化を目指す存在だと考えられています。

私たちはいつでも、

「どの情報が一番価値があるか?」

「どこで探索を止めるか?」

を本能的に判断しています。

この仕組みを理解すれば、情報に飲み込まれるのではなく、自分の思考の“流れ”を自覚的に観察できるようになります。

つまり、情報との付き合い方を学ぶことは、“自分の思考を理解してコントロールする”ことでもあるのです。

情報の狩りを“支配される”側から“使いこなす”側へ

現代のネット環境は、あなたのクリックを誘う「情報の匂い」で溢れています。

しかし、その仕組みを理解すれば、「誘われる側」から「選ぶ側」に立場を変えられます。

たとえば――

- クリックする前に「これは本当に必要?」と問いかける

- 情報の“質”よりも“影響”を意識する(読む前に「この情報は自分をどう変えるか?」と考える)

- SNSや検索を“受け身”ではなく、“目的意識をもって使う”

こうして“情報を狩る自分”を意識的にコントロールできるようになると、時間と集中が戻ってきます。

ネット時代を生き抜く「情報の選択眼」を育てよう

今の時代、私たちはネットやSNSから、膨大な情報を手に入れられます。

けれど、その中には「本当に役立つ情報」もあれば、「時間を奪うだけのノイズ」も混ざっています。

だからこそ、これからは「どんな情報を選び、どんな情報を手放すか」――

この取捨選択の力がますます大切になっていきます。