「頑張っているのに、なかなか続かない…」

「モチベーションを保てる人と続かない人の違いって何?」

実は、行動が続くかどうかは“報酬を受けるタイミング”の影響があります。

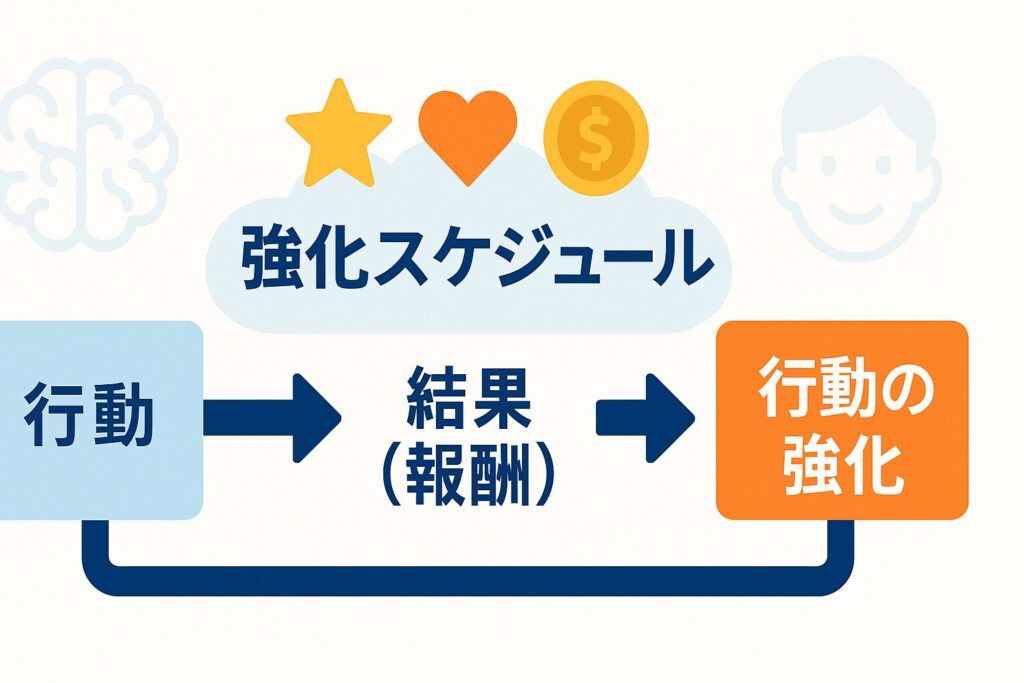

心理学では、“報酬の与え方”をコントロールする心理学の仕組み=強化スケジュールと呼びます。

これは、行動と報酬のタイミングをどう設計するかによって、やる気の持続が変わるという考え方です。

この記事では、心理学者スキナーの「オペラント条件づけ理論」をもとに、

- 連続強化と部分強化の違い

- 部分強化における4つのパターン(FR・VR・FI・VI)

- 日常・ビジネス・教育での応用例

をわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

強化スケジュールとは?行動心理学の基本をわかりやすく解説

強化スケジュールの定義|「行動のタイミングで報酬を与える仕組み」

強化スケジュールとは、心理学でいう「行動に対してどんなタイミングで報酬(=強化子)を与えるか」という仕組みのことです。

簡単に言えば、「がんばったらご褒美をあげる」というルールをどんな間隔・条件で行うかを決める考え方です。

たとえば──

- 勉強するたびにお菓子をもらう(毎回報酬)

- 数回に1回だけお菓子をもらう(時々報酬)

- 毎週金曜日にご褒美をもらう(時間ごとの報酬)

このように「行動→報酬のタイミング」をコントロールすることで、

人や動物のやる気・学習速度・行動の持続性が大きく変わることが分かっています。

強化スケジュールは、行動心理学の基本中の基本であり、

「なぜ人は努力を続けられるのか」「なぜSNSがやめられないのか」といった現代的な現象にも深く関係しています。

スキナーのオペラント条件づけ理論との関係

強化スケジュールの考え方は、心理学者B.F.スキナーが提唱した「オペラント条件づけ」理論に基づいています。

スキナーはハトやネズミを使った実験で、次のようなことを明らかにしました。

- 行動の後に報酬(快の刺激)を与えると、その行動は増える

- 行動の後に罰(不快な刺激)を与えると、その行動は減る

このように、行動の結果(報酬や罰)によって次の行動が変わるというのが、オペラント条件づけの基本原理です。

スキナーは「スキナー箱」と呼ばれる装置を使って、

レバーを押すたびにエサが出る(連続強化)

→ 一定回数で出る(部分強化)

→ ランダムに出る(変動強化)

というように条件を変え、行動パターンがどう変わるかを観察しました。

この研究が、今日の「強化スケジュール理論」の基礎になっています。

強化子とは?一次強化子と二次強化子の違いも理解しよう

ここで登場する「強化子(reinforcer)」という言葉も、理解のカギです。

強化子とは、「行動を増やす働きを持つ刺激」のこと。

大きく分けると2種類あります。

| 種類 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 一次強化子 | 生理的な欲求を満たすもの。人間や動物にとって本能的に嬉しい刺激。 | 食べ物・水・睡眠・安心感など |

| 二次強化子 | 一次強化子と結びついて「価値がある」と学習された刺激。 | お金・褒め言葉・ポイント・SNSの「いいね」など |

たとえば、犬にとっての「おやつ」は一次強化子ですが、

人間にとってのお金や称賛は、学習によって価値を持つ二次強化子です。

現代社会では、ほとんどのモチベーション設計(給料・ボーナス・SNS反応など)が、

この「二次強化子」をうまく活用して作られています。

🔎 まとめ

- 強化スケジュールとは、「行動と報酬のタイミング」を設計する仕組み。

- スキナーのオペラント条件づけ理論に基づく。

- 報酬(強化子)は、一次(本能的)と二次(学習的)に分けられる。

これを理解すると、「やる気」「習慣」「依存」などのメカニズムが見えてきます。

連続強化と部分強化の違いをやさしく解説

連続強化(CRF)|毎回の報酬で早く学習するが忘れやすい

連続強化(Continuous Reinforcement:CRF)とは、

ある行動をするたびに毎回必ず報酬を与える方法のことです。

たとえば──

- 犬が「おすわり」をするたびにおやつをあげる

- 子どもが宿題を終えるたびに褒める

このように、行動と報酬が1対1で結びつくため、

「これをすればいいんだ!」と素早く学習することができます。

ただし、この方法には弱点もあります。

報酬をやめた瞬間に「やっても意味がない」と感じやすく、

行動がすぐに消えてしまう(=消去されやすい)のです。

したがって、連続強化は「新しい行動を教える初期段階」には有効ですが、

長期的な習慣化には向かないという特徴があります。

部分強化(PRF)|時々の報酬で行動が長続きする心理

部分強化(Partial Reinforcement:PRF)とは、

行動するたびに報酬を与えるのではなく、ときどき報酬を与える方法です。

たとえば──

- 何回かおすわりしたうちの1回だけおやつをあげる

- 勉強をがんばった日だけご褒美をもらえる

このように、「いつもはもらえないけど、たまにもらえるかも」という不確実性は、

短期的にはモチベーションを上げにくい場合もあります。

しかし、一度行動が定着すると“やめにくくなる”効果(消去抵抗)が強く、

長期的な継続にはとても効果的です。

心理学では、これを「部分強化効果(Partial Reinforcement Effect)」と呼び、

報酬がランダムなほど行動が消えにくくなることが分かっています。

まるで「たまに当たるスロットマシン」や「偶然いいねがつくSNS」と同じで、

“もらえない時がある”ほうが脳が刺激を感じ、続けたくなるのです。

なぜ部分強化はやめられない?消去抵抗のメカニズム

部分強化が強力なのは、「消去抵抗」が高いからです。

つまり、報酬を与えるのをやめても、しばらく行動が続きやすいのです。

たとえば、

- たまに当たるガチャを何度も回してしまう

- SNSの通知が減っても、なんとなくアプリを開いてしまう

これは、脳が「次こそ報酬がもらえるかも」と期待し、

報酬予測誤差(思ったより良い結果が出る瞬間のドーパミン反応)を繰り返すことで強化されているからです。

このメカニズムが「依存行動」や「習慣形成」にも深く関係しており、

現代のサービス設計(SNS・ゲーム・ポイント制度など)は、

まさにこの部分強化の心理を巧みに利用しています。

🔎 まとめ

- 連続強化は早く学習できるが、やめるとすぐ行動が消える。

- 部分強化は学習は遅いが、行動が長続きしやすい。

- 特に「報酬が予測できない状態」が最も強い動機づけを生む。

部分強化の4パターンとは?心理学の基本モデルを図解で理解

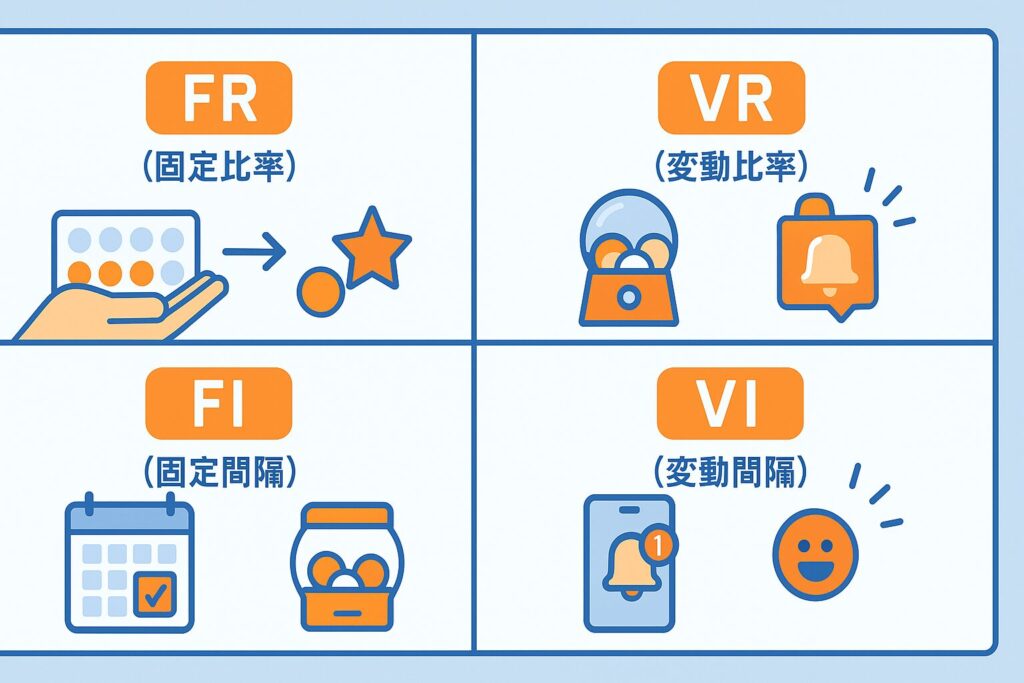

部分強化の中には、報酬を与える条件やタイミングによって4つのタイプがあります。

これを「強化スケジュールの4パターン」と呼びます。

この4つの違いを理解すると、

「なぜSNSがやめられないのか」「どうすれば習慣が続くのか」など、

人の行動の裏にある“ご褒美の仕組み”が見えてきます。

固定比率スケジュール(FR)|「10回で1回」型の報酬パターン

固定比率スケジュール(Fixed Ratio:FR)は、

一定回数の行動ごとに報酬を与えるパターンです。

たとえば──

- 「スタンプ10個で1杯無料」

- 「10回レバーを押したらエサが出る」

このようにルールが明確で、努力すれば確実に報酬がもらえるため、

行動の回数が増えやすい傾向があります。

ただし、報酬をもらった直後に「少し休む」傾向があり、

グラフにすると「ギザギザした行動曲線(ポスト強化休止)」が見られます。

変動比率スケジュール(VR)|「いつ当たるか分からない」中毒性の高い仕組み

変動比率スケジュール(Variable Ratio:VR)は、

何回行動すれば報酬がもらえるかがランダムなタイプです。

たとえば──

- スロットマシンやガチャ

- SNSの「いいね!」がもらえるタイミング

このように「いつ当たるか分からない」不確実性が、

人の行動を強く引きつけ、最も消去されにくい(やめにくい)スケジュールです。

脳科学的には、この「予測できない報酬」が

ドーパミンの分泌を最大化し、「もう一回!」という衝動を生み出します。

この仕組みは依存行動の心理的メカニズムとも重なり、

SNSやソーシャルゲームが人を惹きつける理由の1つです。

固定間隔スケジュール(FI)|「時間で決まる」波のある行動パターン

固定間隔スケジュール(Fixed Interval:FI)は、

一定の時間が経過したあとで、最初の行動に報酬を与える方法です。

たとえば──

- 「毎週金曜に給料が出る」

- 「(ゲームなどで)30分ごとにボーナスが発生する」

この場合、人は「そろそろご褒美の時間だ」とわかるため、

報酬が近づくと行動が活発になり、もらった直後はサボりやすくなる傾向があります。

このパターンは、「テスト前だけ勉強する」「締切前だけ頑張る」など、

人の行動の“波”にもよく似ています。

変動間隔スケジュール(VI)|「ランダムな時間報酬」で安定的に行動を維持

変動間隔スケジュール(Variable Interval:VI)は、

報酬がもらえる時間間隔がランダムなタイプです。

たとえば──

- 「ランダムに届くSNS通知」

- 「不定期に発表される抽選キャンペーン」

このように「いつもらえるか分からないけど、いつかもらえる」といった状況では、

人はほどよい緊張感を保ちながら安定した行動を続けやすくなります。

SNSやニュースチェックがやめられないのは、

この「変動間隔スケジュール」に脳が慣れているからです。

🔎 4パターンのまとめ

| スケジュール | 条件 | 行動の特徴 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| 固定比率(FR) | 一定回数ごと | 行動が速く増えるが一時的に休む | スタンプカード・回数制特典 |

| 変動比率(VR) | 不定回数ごと | 最も強い・中毒性が高い | ガチャ・スロット・SNSの「いいね!」 |

| 固定間隔(FI) | 一定時間ごと | 報酬前に集中・直後に減る | 給料日・定期テスト前 |

| 変動間隔(VI) | 不定時間ごと | 行動が安定して続く | SNS通知・抽選特典 |

✅ ポイントまとめ

- 「比率」=行動の回数ベース、「間隔」=時間ベース

- 「固定」=予測できる、「変動」=予測できない

- 「変動比率(VR)」と「変動間隔(VI)」が特に強力

強化スケジュールの具体例|日常・ビジネス・教育での活用

理論だけでなく、「強化スケジュール」は私たちの日常生活のあらゆる場面に応用されています。

ここでは、身近な例からビジネス、教育まで、行動を続けさせる仕組みとしてどのように活かされているのかを具体的に見ていきましょう。

日常生活の例|SNS・ゲーム・ポイントカードに潜む心理学

実は、私たちが日常的に使っているサービスの多くは、強化スケジュールを意識して設計されています。

🔹SNS(変動間隔・変動比率)

- 「いいね!」や通知はいつ届くかわからない。

- ランダムな報酬=変動間隔スケジュール(VI)の典型。

- 時々バズる投稿があることで、「また投稿したくなる」心理が生まれます。

🔹スマホゲーム・ガチャ(変動比率)

- 「いつレアが当たるかわからない」=変動比率スケジュール(VR)。

- ドーパミンが強く分泌され、やめにくい中毒性を生みます。

🔹ポイントカード・スタンプカード(固定比率)

- 「10回買ったら1回無料」=固定比率スケジュール(FR)。

- 報酬が明確なので、短期的なモチベーションを高めやすいです。

このように、「またやりたい」「もう少しで報酬がもらえる」という“報酬への期待”が行動を維持させています。

ビジネス応用例|サブスク特典やリワード設計の心理的効果

企業はこの心理を活かして、顧客のリピート行動を設計しています。

🔸サブスクリプション(固定間隔)

- 「毎月○○が届く」「月初に特典が更新される」などは固定間隔スケジュール(FI)。

- 定期的な報酬で安心感を与え、長期利用を促します。

🔸リワードプログラム(固定比率+変動要素)

- 「購入5回でクーポン」「抽選で当たるキャンペーン」などは固定+変動のハイブリッド型。

- 一定の達成感と、予測できないワクワク感の両方を提供できます。

🔸アプリの通知・ログインボーナス(変動間隔)

- 「たまに届く限定セール通知」などは変動間隔。

- 予測できない“ご褒美”が、ユーザーを再びアプリに戻します。

このように、報酬のタイミングをデザインするだけで行動を誘導できるのが強化スケジュールの本質です。

教育・子育てでの活用|ご褒美の与え方で行動が変わる

教育や子育ての場面でも、「強化スケジュール」は非常に役立ちます。

🧒 子どもへのしつけ

- 最初は連続強化(できたら毎回ほめる)で行動を定着させる。

- その後は部分強化に移行し、時々ほめることで自然な継続を促す。

→ 「いつもじゃないけど、たまに褒めてもらえる」が一番効果的。

🎓 勉強や習い事

- 毎週テストや達成報告を設定するのは固定間隔。

- 不定期の成果発表や先生のコメントは変動間隔に近く、やる気を維持しやすい。

👩🏫 教師・親のポイント

- ご褒美は「毎回与える」よりも、「予測できないタイミング」で与えるほうが長続きする。

- 子ども自身が「褒められるかも」と期待できる環境をつくることが大切です。

✅ まとめ

- 日常生活では自然と強化スケジュールに支配されている。

- ビジネスでは顧客の行動設計、教育では習慣形成に活用できる。

- 成功のポイントは、「報酬をあげるタイミングの工夫」。

どのタイプが習慣化に効果的?心理学が示す「続けるコツ」

「強化スケジュール」にはさまざまな種類がありますが、

その中でも「どのタイプが習慣化に一番効果的なのか?」という点は、心理学的にも非常に重要です。

ここでは、やる気を“長く保つ”ための報酬設計のコツを、心理的メカニズムとともに解説します。

習慣化に最も効果的なのは「変動比率」と「変動間隔」

数あるスケジュールの中で、行動を最も長く続けさせるのは

変動比率スケジュール(VR)と変動間隔スケジュール(VI)です。

🔹変動比率(VR)

「いつ当たるか分からないけど、たまに当たる」──この不確実性が脳の報酬系を刺激します。

ギャンブルやガチャ、SNSの「いいね!」がまさにこのパターンです。

報酬がランダムだからこそ、行動をやめにくくなるのです。

🔹変動間隔(VI)

「いつもらえるか分からないけど、たまにうまくいく」──この微妙な期待感が、安定した行動を生みます。

ランダムに届く通知や不定期の褒め言葉がそれにあたります。

“予想外の良い結果”があるから続けたくなるのです。

この2つのスケジュールはどちらも「ランダム性」がある点で共通しています。

それが脳に「次こそは!」という期待を生み、自然と行動を強化していくのです。

報酬をランダムにすることで“予測誤差”が快感を生む

行動を続けたくなる心理の裏には、報酬予測誤差(Reward Prediction Error)という仕組みがあります。

これは、脳が「予想より良いことが起きた!」と感じた瞬間に、

ドーパミン(快感物質)を放出する現象です。

例:

- 思っていなかったタイミングで褒められた

- 予想より早く成果が出た

- ランダムな抽選で当たった

こうした“予測外の嬉しさ”が、脳にとって強烈なご褒美になります。

逆に、「やれば確実にもらえる報酬」は刺激が弱く、すぐに飽きてしまいます。

つまり、「努力に対して報酬が少しランダム」なほうが、

モチベーションを長く維持できるのです。

これはSNSが依存性を持つ理由でもあり、

また「習慣化」における心理的スパイスにもなります。

ご褒美を減らしても続く仕組みを作るポイント

習慣化を目指す場合、最初から「変動報酬」を使うのは難しいので、

次の3ステップで報酬の設計を変えていくのがおすすめです。

🪜 ステップ1:最初は連続強化で行動を定着させる

「行動するたびに褒める/報酬を与える」ことで、やる気のスイッチを作ります。

🪜 ステップ2:部分強化に切り替えて“予測できないご褒美”を導入

時々だけ報酬を与えることで、脳が「また欲しい」と感じる状態にします。

🪜 ステップ3:報酬を徐々に減らし、行動自体が快感になる段階へ

行動そのもの(運動・勉強・掃除など)に内的報酬を感じ始めたら、

外的なご褒美を減らしても続けられるようになります。

このプロセスを踏むことで、

「報酬がなくても自然と続く状態=内発的動機づけ」へと移行できます。

✅ まとめ

- 習慣を続けるには「変動報酬(VR・VI)」が最も効果的。

- 脳は“予想外の報酬”に快感を感じる。

- まず連続→部分→変動の順で報酬設計を変えると、長続きする。

まとめ|強化スケジュールを理解すれば行動は変えられる

ここまで見てきたように、「強化スケジュール」は単なる心理学の理論ではなく、

私たちの日常や仕事、学習に影響を与える“行動の設計図”です。

最後に、学んだ内容を整理し、実際の生活でどう活かせるのかをまとめます。

強化スケジュールの要点をおさらい

まずは、これまでの内容を簡単に整理しましょう。

| 分類 | 内容 | 特徴 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| 連続強化(CRF) | 毎回報酬を与える | 早く学習できるがやめやすい | 新しい行動の習得段階 |

| 部分強化(PRF) | ときどき報酬を与える | 行動が長続きしやすい | 習慣・依存・リピート行動 |

| 固定比率(FR) | 一定回数で報酬 | 明確でやる気を上げやすい | ポイントカード・スタンプ |

| 変動比率(VR) | 不定回数で報酬 | 最も強い動機づけ | ガチャ・スロット・SNS |

| 固定間隔(FI) | 一定時間ごとに報酬 | 波がある行動パターン | 給料日・締切前の頑張り |

| 変動間隔(VI) | 不定期な時間で報酬 | 行動が安定して続く | 通知・ランダム抽選 |

🔸 まとめると:

- 「比率」=行動の回数ベース

- 「間隔」=時間ベース

- 「固定」=予測できる

- 「変動」=予測できない

そして、習慣化やモチベ維持に最も効果的なのは、

「変動比率(VR)」と「変動間隔(VI)」です。

「続ける力」は偶然を意識すると変わる

「やる気が出ない」「三日坊主で終わる」という悩みの多くは、

行動そのものよりも、“偶然性”が影響していることがあります。

人は「努力すれば必ず報われる」よりも、

「努力すれば時々予想外に報われる」ときに、強く動かされます。

つまり、モチベーションは“運ゲー”のようにしたほうが続くのです。

例:

- 読書や勉強中に、偶然刺さる一文に出会う

- たまたま参加したオンラインイベントで、新しい考え方や人に出会う

- 何気なく書いたメモや日記を後で見返したら、思わぬ成長に気づく

- 勉強内容を少し変えたら、偶然理解が深まった瞬間を感じる

- 散歩や移動中に、偶然ひらめくアイデアをメモする

こうした「偶然の成果」を意識すると、

脳は飽きずに行動を繰り返すようになります。

心理学を習慣化・ビジネス・教育に活かすヒント

強化スケジュールは、あらゆる分野で応用可能です。

💡 習慣化に活かす

- まずは「連続強化」で行動を定着させる。

- 慣れたら「部分強化」へ切り替える。

- 最後は「変動報酬」で自然に続けられる仕組みに。

💼 ビジネスに活かす

- ポイント制度やキャンペーンは「報酬設計」の実践例。

- 固定+変動を組み合わせると、リピート率が上がる。

🧒 教育・子育てに活かす

- 「毎回ほめる」よりも「時々ほめる」ほうが長続きする。

- 報酬よりも「期待感」を生むことが大切。

✅ この記事のまとめ

- 強化スケジュールとは、「行動と報酬のタイミング設計」のこと。

- 行動心理学の基礎であり、モチベーションの科学でもある。

- 習慣化・教育・ビジネス・SNS依存など、すべての行動原理に応用できる。