夜、気づけばスマホを延々とスクロールして、悪いニュースやSNSの投稿を追い続けてしまったことはありませんか?

やめたいのに手が止まらず、時間も気分もどんどん奪われていく…。この行動は心理学で「ドゥームスクロール」と呼ばれています。

この記事では、

- ドゥームスクロールの意味と具体例

- やめられない心理学的な原因

- メンタルや生活への悪影響

- 今日からできる実践的な対策法

を分かりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

ドゥームスクロールとは?意味と具体例をわかりやすく解説

ドゥームスクロールの定義|ネガティブ情報を延々と追い続ける行動

「ドゥームスクロール」とは、悪いニュースやネガティブな情報を延々とスクロールして読み続けてしまう行動のことを指します。

例えば、地震や事故、感染症のニュースが気になって、つい夜中までスマホを見てしまう…これが典型的なドゥームスクロールです。

ポイントは「やめたいのにやめられない」という中毒性です。脳が「次の情報も重要かもしれない」と感じてしまい、気づけば何時間も過ぎている、という状態になります。

コロナ禍で広まった「ドゥームスクロール」という言葉の背景

この言葉が広く知られるようになったのは2020年のコロナ禍です。

世界中で感染者数や死亡者数のニュースが絶えず流れ、人々は不安からスマホを手放せなくなりました。

「doom(破滅)」と「scroll(スクロール)」を組み合わせた言葉で、不安を煽る情報を見続けることで心身が疲弊する現象を象徴的に表しています。

SNSやニュースアプリで起こりやすい典型的なパターン

ドゥームスクロールが特に起きやすいのは、SNSやニュースアプリです。

代表的なパターンとしては次のようなものがあります:

- Twitter(X)でトレンドを見て、関連ニュースを延々とチェックしてしまう

- ニュースアプリの通知から次々と関連記事を追ってしまう

- YouTubeやTikTokのおすすめ動画で、事件や社会問題の動画を見続けてしまう

これらのプラットフォームは「次の情報を見たくなるように設計」されているため、気づかないうちにドゥームスクロールに陥りやすいのです。

なぜドゥームスクロールをやめられないのか?心理学的な原因

ネガティビティ・バイアス|悪い情報に引き寄せられる脳の仕組み

人間の脳には「ネガティビティ・バイアス」と呼ばれる傾向があります。これは「ポジティブな情報よりもネガティブな情報のほうが強く心に残りやすい」という性質です。

進化の過程で「危険を見逃すと命の危険につながる」ため、悪い情報に敏感になるよう脳が作られているのです。

その結果、SNSで「楽しいニュース」と「事件のニュース」が並んでいた場合、つい後者に目がいき、クリックしてしまいます。

報酬予測誤差と強化スケジュール|「次の情報はもっと重要かも」という中毒性

心理学の学習理論では、「報酬予測誤差」や「強化スケジュール」が重要な概念です。

特にSNSやニュースの更新は「次にどんな情報が出てくるかわからない」というランダム性があり、これはスロットマシンと同じ仕組みです。

- 重要なニュースが出ると「当たり」

- それがいつ出るかはわからない

- だから延々とスクロールしてしまう

人間の脳は「予想外の情報」に強く反応します。SNSでスクロールしていると、「次にどんな情報が出るか分からない」というランダム性が快楽物質ドーパミンを刺激し、やめられなくなります。

これはスロットマシンと同じ仕組みで「変動比率強化スケジュール(variable ratio schedule)」と呼ばれる学習理論に基づきます。

FOMO(取り残される不安)とSNS依存の関係

もう一つの大きな要因がFOMO(Fear of Missing Out:取り残される不安)です。

「みんなが知っているニュースを自分だけ知らなかったらどうしよう」という不安が、無意識にスクロールを続けさせます。

特にSNSはリアルタイムで情報が流れるため、「今この瞬間の情報を見逃したくない」という気持ちが強くなり、ドゥームスクロールを加速させてしまいます。

情報ギャップ理論|知りたくなる心理が止まらない理由

行動経済学者ジョージ・ローウェンスタインの「情報ギャップ理論」によると、人は「知っていること」と「まだ知らないこと」の間にギャップがあると、それを埋めたくて仕方なくなると言われています。

例えば、

- 「地震速報があったけど、その後どうなったの?」

- 「事件の続報は出ているの?」

こうした「まだ知らない情報への好奇心」が、スクロールを止められない理由の一つです。

認知的不協和|矛盾を埋めようとしてさらに見続けてしまう心理

心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した「認知的不協和理論」では、人は自分の信念や認識と矛盾する情報に出会うと、不快感(モヤモヤ)を覚え、それを解消しようと行動するとされています。

例えば、

- 「この食品は安全だ」と思っていたのに、「実は健康被害のリスクがある」とニュースで流れた

- 「この地域は安心だ」と考えていたのに、「災害リスクが高まっている」と報じられた

こうした「自分が信じていた安全」と「危険かもしれない現実」の矛盾が、強い不協和を生み出します。

その不快感を埋めようとして、私たちは「本当に危険なのか?」「別の情報源ではどう言っている?」と次々に記事を探し、延々とスクロールを続けてしまうのです。

つまり、“安全”という認識を守りたいがために、逆に不安を煽る情報を追い続けるというパラドックスがあります。

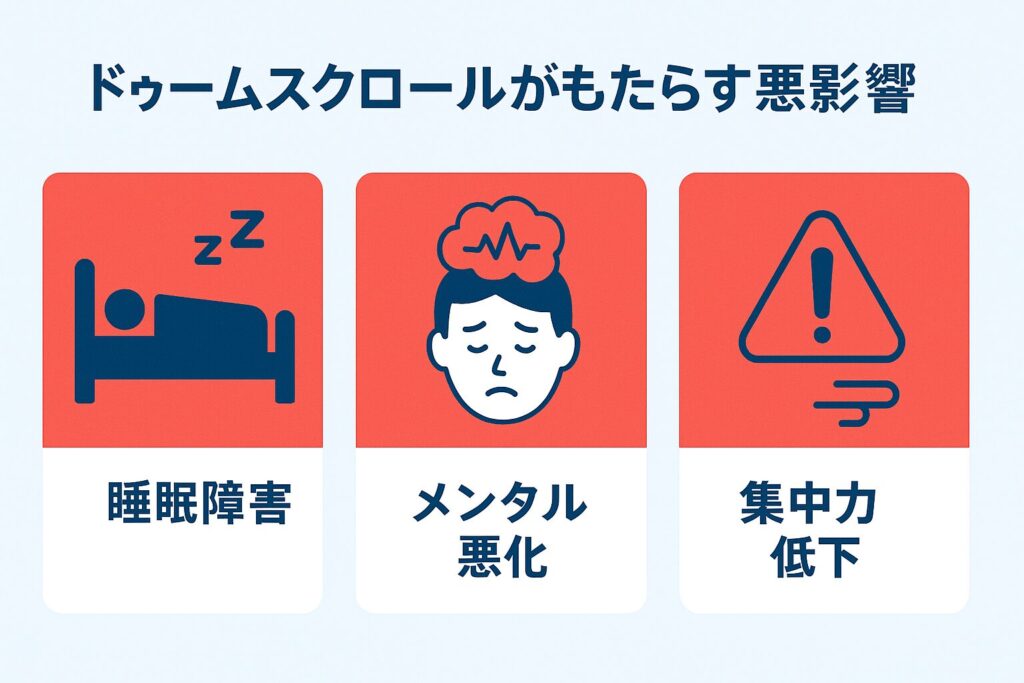

ドゥームスクロールがもたらす悪影響

睡眠障害や生活リズムの乱れ

ドゥームスクロールは、特に夜のスマホ利用で深刻な影響を与えます。

ブルーライトによって脳が覚醒し、眠気が遠のくだけでなく、「不安なニュースを読む → さらに緊張する → 眠れない」という悪循環に陥りやすいのです。

結果として、

- 寝つきが悪くなる

- 夜中に何度も目が覚める

- 朝起きられず生活リズムが崩れる

といった睡眠障害につながります。

不安・ストレス・抑うつなどメンタルへの影響

悪いニュースを繰り返し読むことは、脳にとって「危険信号を浴び続ける」のと同じです。

そのため、ストレスホルモン(コルチゾール)が増え、心身の緊張状態が続きます。

長期化すると、

- 不安感が強まる

- 気分の落ち込み(抑うつ症状)が出る

- イライラしやすくなる

といったメンタルヘルスの悪化につながることが研究でも指摘されています。

集中力低下や仕事・勉強のパフォーマンス悪化

ドゥームスクロールを続けていると、脳は常に「次の情報」を探すモードになってしまいます。

その結果、注意力が散漫になりやすく、集中力が続かなくなるのです。

具体的には:

- 勉強中にスマホを手に取りやすくなる

- 仕事の合間にSNSを見て気づけば30分経っている

- 目の前の課題に集中できない

といった状態に陥りやすくなります。これは一時的な効率低下だけでなく、長期的な成果やキャリアにも悪影響を及ぼす可能性があります。

ドゥームスクロールをやめたい人のための心理学的アプローチ

デジタルデトックス|時間制限やアプリ制限の活用

まず有効なのはデジタルデトックスです。

スマホを手放すのは難しくても、アプリや時間の使い方をコントロールすることはできます。

- SNSの利用時間にタイマーを設定する

- 夜の◯時以降は通知をオフにする

- スマホ使用を記録して「何にどれくらい時間を使っているか」を把握する

これにより「無意識にスクロールする」状態を減らせます。

マインドフルネスや瞑想で「今ここ」に意識を戻す

ドゥームスクロールの大きな特徴は「心が未来や不安にとらわれている」ことです。

ここで役立つのがマインドフルネス瞑想。

- 深呼吸に意識を向ける

- 音や匂いなど五感に集中する

- 今、この瞬間に注意を向ける

といった練習をすることで、不安からくる「情報を探したい衝動」を弱めることができます。

セルフモニタリング|スクロール行動を記録して可視化する

自分の行動を客観的に見る「セルフモニタリング」も効果的です。

方法はシンプルで、スマホを見始めた時間と終わった時間をメモするだけ。

- 「今日は寝る前に45分もニュースを見ていた」

- 「気づけば通勤中に30分スクロールしていた」

このように可視化することで、「自分がどのタイミングでスクロールしてしまうのか」が分かり、改善につなげやすくなります。

認知行動療法(CBT)的なアプローチ|「見続けても不安は減らない」と再認識する

認知行動療法(CBT)の視点では、行動を変えるために「考え方のクセ」に気づくことが重要です。

例えば、「ニュースを追えば安心できる」という思い込みがあると、スクロールをやめられません。

しかし実際は、

- 読めば読むほど不安が強くなる

- 情報はキリがなく、完全には追えない

という事実に気づくことが大切です。

「ニュースを見続けても不安は減らない」と自覚できると、スクロールの悪循環から一歩抜け出せます。

今日からできる!ドゥームスクロール対策の実践例

就寝前のスマホ断ちルールをつくる

ドゥームスクロールが最も起こりやすいのは寝る前の時間帯です。

ベッドに入って「ちょっとだけ」と思ったのに、気づけば1時間以上経っていた…という経験がある人は多いはず。

対策としては:

- 就寝1時間前になったらスマホを充電器に置いて触らない

- 目覚まし時計をスマホ以外にする

- ナイトモードや通知オフを設定する

このように「スマホを使えない環境」をつくることが効果的です。

ポジティブな情報源や趣味に意識を切り替える

悪いニュースを見続ける習慣を減らすには、ポジティブな代替行動を用意することも有効です。

例:

- 不安をあおるSNSの代わりに、ポッドキャストや読書を取り入れる

- ネガティブニュースではなく「学びや笑いが得られるコンテンツ」に触れる

- 趣味や創作活動など、時間を忘れる没頭できる活動にシフトする

「やめる」だけではなく「代わりに何をするか」を決めておくと、無理なく続けられます。

スマホを遠ざける環境づくり(ベッドに持ち込まない)

環境を変えることは強力な対策になります。

特に効果的なのが「ベッドにスマホを持ち込まない」というルール。

- 充電器を寝室の外に置く

- SNSやニュースアプリはPCだけで利用するようにする

- スマホをリビングに置いて就寝する

このように物理的に距離をとると、衝動的なスクロールを防げます。

必要なら専門家や相談サービスを利用する

もしドゥームスクロールが原因で睡眠障害や強い不安、抑うつが出ているなら、専門家に相談するのも選択肢です。

心理カウンセリングやオンライン相談サービスを利用することで、無理に一人で抱え込まずにすみます。

最近ではオンラインのメンタル相談サービスも増えているため、自宅にいながらサポートを受けられます。

まとめ|ドゥームスクロールをやめて心の安定を取り戻そう

心理学を知ると「やめられない理由」が理解できる

ドゥームスクロールは単なる「意思の弱さ」ではありません。

ネガティビティ・バイアスやFOMO(取り残される不安)など、脳と心理の仕組みが大きく関わっています。

まずは「自分だけがおかしいのではなく、人間なら誰でもハマりやすい行動なのだ」と理解することが第一歩です。

小さな習慣改善から始めれば抜け出せる

いきなり「今日から絶対にやめる!」と決めると挫折しやすいもの。

代わりに、小さな習慣改善を積み重ねていくのが効果的です。

- 寝る前だけスマホを遠ざける

- SNSの通知をオフにする

- 代わりに本や音楽などポジティブな時間を増やす

このように段階的に改善すれば、無理なく続けられます。

不安を増やすスクロールではなく、安心を生む行動を選ぼう

ドゥームスクロールは「不安を減らすため」に始めても、実際には逆に不安を増やしてしまいます。

大切なのは、安心や安定を生む行動を意識的に選ぶことです。

- 家族や友人と話す

- 体を動かす

- 好きな趣味に没頭する

こうした活動は、不安を和らげるだけでなく心を前向きにしてくれます。