「NOが言えなくて、いつも相手に合わせてしまう…」「人のために頑張りすぎて疲れる」「人にどう思われているか気になって落ち着かない」──こんな悩みを抱えていませんか?

実はそれ、早期不適応スキーマと呼ばれる“心のクセ”が影響しているかもしれません。

本記事では、他人を優先しすぎる心理パターンである服従スキーマ・自己犠牲スキーマ・承認欲求スキーマをわかりやすく解説します。あわせて、なぜこうした思考が生まれるのか、その背景と悪循環、そして少しずつ抜け出すための克服法もご紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

早期不適応スキーマとは?心理学的な背景

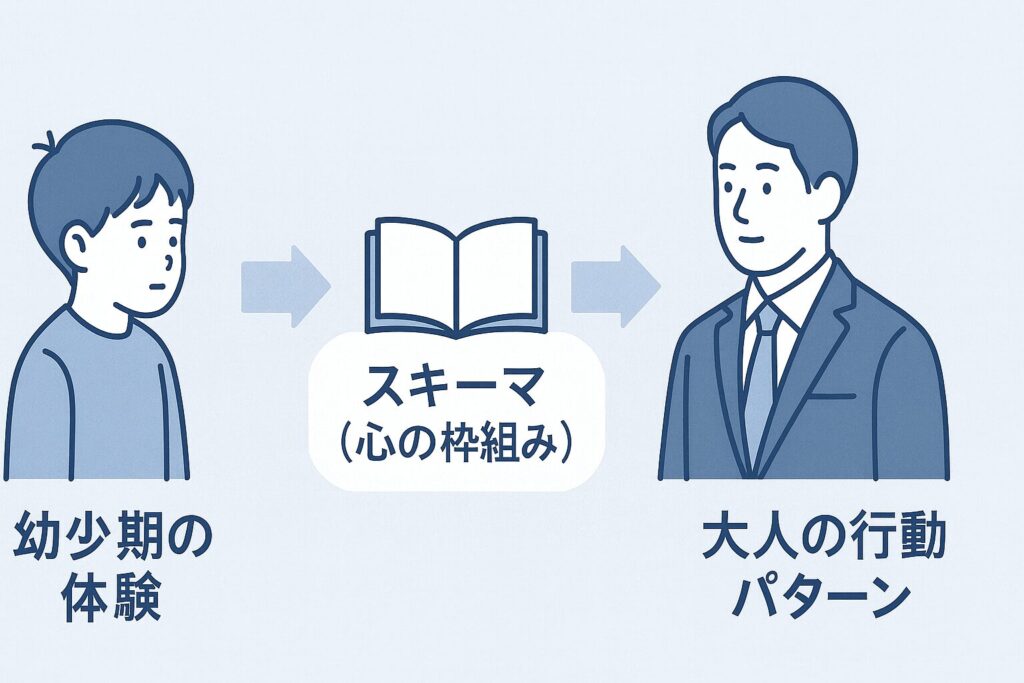

スキーマ理論の基礎と「心の枠組み」

スキーマとは、私たちが世界を理解するための心の枠組みのことです。

たとえば、「犬は怖い」と強く思い込んでいる人は、犬を見たときに自然と恐怖が湧きます。これがスキーマによる自動反応です。

スキーマ自体は誰にでもありますが、幼少期の環境や経験によって不健全な形で固定化されたものを「早期不適応スキーマ」と呼びます。

つまり、「心のクセ」が大人になってからも無意識に働き続け、悩みや行動パターンを作り出してしまうのです。

他者志向領域とは?服従・自己犠牲・承認欲求との関係

早期不適応スキーマは全部で18種類あり、いくつかの「領域」に分類されます。

その中のひとつが「他者志向領域」です。

- 服従スキーマ:相手に逆らえず、NOが言えない

- 自己犠牲スキーマ:自分を犠牲にしてでも他人を優先する

- 承認欲求スキーマ:人に好かれたい、評価されたい気持ちが強すぎる

これらはすべて「自分よりも他人を優先するクセ」に基づいており、表れ方は違っても根っこは同じ領域にあります。

服従スキーマ|NOが言えない人の特徴

「本当は断りたいのに、つい相手の言うことを聞いてしまう」──そんな経験はありませんか?

このようにNOが言えずに他人を優先してしまう心理的傾向は、心理学では服従スキーマと呼ばれます。

服従スキーマが強い人には、次のような特徴があります。

NOが言えない人の共通パターン

- 相手の要求を断れずに引き受けてしまう

- 「嫌だ」と思っても、口に出すと人間関係が壊れるのではと不安になる

- 自分の意見よりも相手の意見を優先することが習慣化している

例えば、仕事で残業を頼まれたとき、「今日は予定があるから無理」と言いたいのに、「はい、大丈夫です」と答えてしまうような場面です。

他人の要求を優先してしまう心理メカニズム

服従スキーマの根底には、

- 対立を避けたい気持ち

- 人に嫌われたくない気持ち

があります。

つまり「自分を抑えてでも、相手を優先したほうが安心できる」という心理的な安全策をとっているのです。

短期的には平和を保てても、長期的にはストレスや不満が溜まる悪循環につながります。

「断ると嫌われる」という思い込みとの関係

服従スキーマの人は、心のどこかで

- 「断ったら嫌われる」

- 「反対意見を言うと見捨てられる」

といった思い込みを抱えていることが多いです。

しかし実際には、自分の意見を言ったからといって関係が壊れることは少ないもの。

むしろ健全な関係では「自分の気持ちを伝える」ことが信頼を築く第一歩になります。

自己犠牲スキーマ|自分より他人を優先してしまう心理

「自分のことは後回しにしてでも、まずは人を助けなきゃ」

そんなふうに考えてしまう傾向は、心理学では自己犠牲スキーマと呼ばれます。

このスキーマを持つ人は、他人のために尽くすことが習慣化しており、自分のニーズや欲求を軽視してしまうのが特徴です。

自己犠牲がやめられない人の典型的な行動

- 人から頼まれたら、自分が疲れていても引き受けてしまう

- 相手の感情を優先しすぎて、自分の本音を抑え込む

- 「ありがとう」と言われないと虚しさや不満を感じやすい

- 自分のことを後回しにするのが「当たり前」になっている

たとえば、仕事でも家庭でも「私がやらなきゃ誰も困らない」と思って、過剰に負担を抱え込んでしまうようなケースです。

「相手を助けないと罪悪感を感じる」心理背景

自己犠牲スキーマの根底には、

- 「人を助けない自分は冷たい人間だ」

- 「相手の役に立たなければ価値がない」

といった深い思い込みがあります。

そのため、実際には断っても問題ない場面でも、罪悪感や不安が押し寄せてしまい、「やっぱりやります」と言ってしまうのです。

優しさと自己犠牲の違い

ここで大事なのは、「優しさ」と「自己犠牲」は違うということです。

- 優しさ:自分の余裕の範囲で、相手を思いやる

- 自己犠牲:自分をすり減らしてでも、相手を優先してしまう

つまり、優しさはお互いにプラスを生む行動ですが、自己犠牲は自分を苦しめ、時に相手の依存心を強めてしまうリスクがあります。

承認欲求スキーマ|人に好かれたい気持ちが強すぎる心理

「人からどう思われているか気になって仕方がない」

「嫌われたくないから、本音を隠してしまう」

このような傾向は、承認欲求スキーマに関連しています。

承認欲求が強すぎる人の特徴

- 人から褒められると安心し、批判されると極端に落ち込む

- 自分の評価を「他人の意見」に依存してしまう

- 「どう思われるか」が気になって、本音よりも相手に合わせた行動を選んでしまう

このスキーマが強いと、日常生活のあらゆる場面で「人の目」が行動の基準になり、自分の軸を見失いやすくなります。

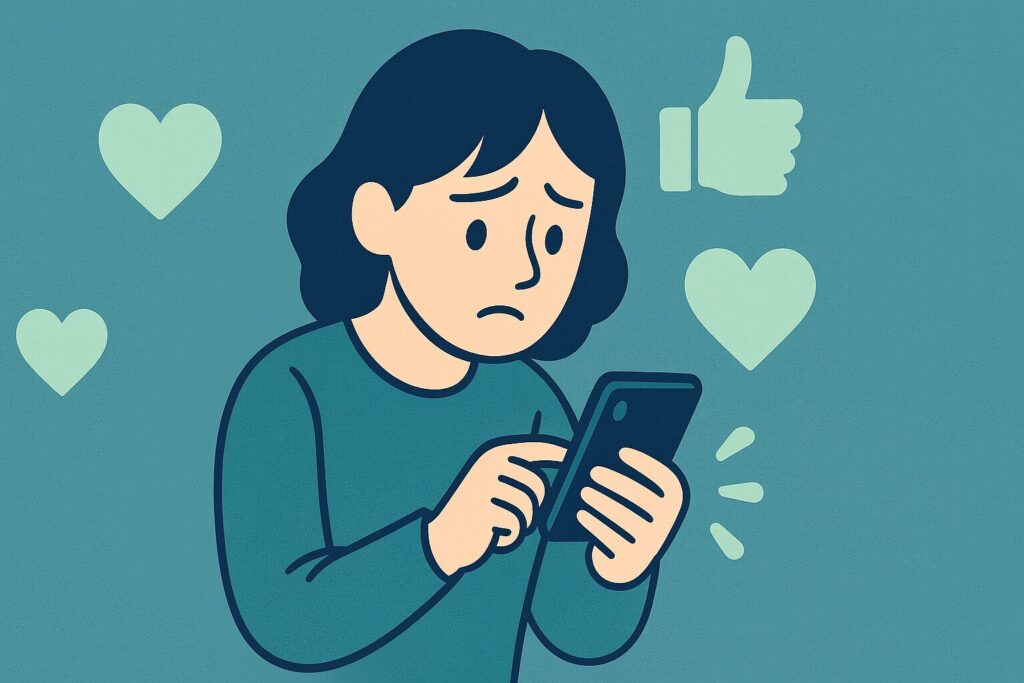

SNSや職場で見られる承認依存の具体例

承認欲求スキーマは、現代社会の場面でもよく表れます。

- SNS:いいね!やフォロワー数に一喜一憂する

- 職場:上司や同僚の評価を過度に気にして、本来の意見が言えない

- 人間関係:相手に嫌われないように、自分の趣味や意見を合わせすぎる

一見「社交的で気が利く人」に見えることもありますが、内心は疲れや不安を抱えやすいのです。

自己肯定感との違いと関わり

承認欲求スキーマは、自己肯定感の低さと深く関わっています。

- 自己肯定感が高い人:自分の価値を「他人の評価」ではなく「自分の基準」で感じられる

- 自己肯定感が低い人:人からの承認を得ないと「自分には価値がない」と思いやすい

つまり、承認欲求スキーマを和らげるには、**「他人にどう思われるか」ではなく「自分がどうありたいか」**を意識することが重要になります。

幼少期の経験が大人の心理に与える影響

なぜこうしたスキーマができるのでしょうか?

大きな要因は幼少期の経験です。

- 親の顔色を常にうかがっていた

- 「わがままを言ってはいけない」としつけられた

- 愛情や関心を得るには「いい子」でいなければならなかった

こうした環境で育つと、子どもは「自分の気持ちより相手を優先しないと愛されない」という思い込みを形成します。

そして、その思い込みが大人になっても続き、服従・自己犠牲・承認欲求といった形で表れるのです。

服従・自己犠牲・承認欲求スキーマがもたらす悪循環と影響

服従スキーマ・自己犠牲スキーマ・承認欲求スキーマはいずれも「他人を優先する」傾向が強い点で共通しています。

一見すると「優しい人」「協調的な人」として評価されることもありますが、長期的には自分をすり減らす悪循環につながりやすいのです。

人間関係での問題(依存・搾取されやすい)

- NOが言えないために、都合よく利用されてしまう

- 相手に尽くしすぎて、依存関係や支配的な関係に陥りやすい

- 「してあげたのに報われない」と感じ、不満や怒りを溜め込む

このような関係性は、恋愛でも職場でも起こりやすく、自分が損をする役回りを繰り返してしまいます。

メンタルへの悪影響(ストレス・燃え尽き)

自分の気持ちを抑えて他人を優先し続けると、次のようなリスクが高まります。

- 常に気を張っているため慢性的なストレス状態になる

- 自分を犠牲にすることで疲労感や無力感が強まる

- 頑張り続けて心が限界に達し、燃え尽き症候群(バーンアウト)になる

「人のために動いているのに、なぜか満たされない」という空虚感もこの段階でよく現れます。

自分を見失うリスク

他者優先のパターンを繰り返すことで、次第に自分の軸がわからなくなります。

- 「自分は本当は何をしたいのか」

- 「どんなことに喜びを感じるのか」

こうした問いに答えられなくなるのは、常に「相手に合わせる」ことが優先され、自分の欲求や価値観に意識を向けなくなったからです。

その結果、人生の方向性を見失う危険性さえあります。

克服する方法|服従や自己犠牲から抜け出すステップ

服従スキーマや自己犠牲スキーマ、承認欲求スキーマは「心のクセ」なので、一朝一夕に消えるものではありません。

しかし、少しずつ自分の考え方や行動を見直すことで改善することは可能です。ここでは具体的なステップを紹介します。

自分の感情や欲求に気づくセルフモニタリング

まずは「自分が何を感じ、何を求めているのか」を意識することが大切です。

- 人にYESと言ったけど、本当は嫌だった?

- 断ったときに、どんな感情がわいた?

ノートに書き出すなど、自分の感情を可視化するだけでも「無意識の服従や自己犠牲」に気づきやすくなります。

小さな「NO」を実践する練習法

いきなり大きなことを断るのは難しいので、まずは小さな場面から練習してみましょう。

- 飲み会での断り:「今日はお酒はやめておきます。ウーロン茶にします」

- 友人に「今日は予定があるから行けない」と伝える

こうした小さな「NO」を積み重ねることで、断ること=危険ではないと心に学習させていくことができます。

健全な自己主張(アサーション)の取り入れ方

「NO」と言うことは、相手を拒絶することとは違います。

アサーション(assertion)=自分も相手も尊重する自己主張を学ぶと、バランスのとれた伝え方ができます。

例:「手伝いたい気持ちはあるけど、今日は自分の用事を優先したいんだ」

→ 相手の気持ちを認めつつ、自分の立場もはっきり伝える言い方です。

専門的アプローチ:スキーマ療法やカウンセリングの活用

もし一人で改善が難しいと感じたら、専門家に相談するのも効果的です。

スキーマ療法では、過去の思い込みに気づき、新しい考え方を育てるアプローチを行います。

また、カウンセリングを通じて「NOを言っても大丈夫」という体験を積むこともできます。

まとめ|自分を犠牲にしない健全な人間関係へ

ここまで、服従スキーマ・自己犠牲スキーマ・承認欲求スキーマについて解説してきました。

いずれも「他人を優先するあまり、自分を後回しにしてしまう心理パターン」でしたね。

「他人を大切にする」と「自分を犠牲にする」は違う

人に優しくすることは大切ですが、それが自分を犠牲にする形になってしまうと健全ではありません。

- 優しさ=自分にも余裕がある状態で相手を思いやること

- 自己犠牲=自分をすり減らしてまで相手に尽くすこと

この違いを理解するだけでも、人間関係のあり方が変わってきます。

まず自分を守ることが健全な関係の第一歩

「自分の気持ちや欲求を大切にすること」は、決してわがままではありません。

むしろ、自分を守ることができて初めて、相手とも健全な関係を築けるのです。

スキーマを理解すれば改善は可能

服従や自己犠牲、承認欲求のスキーマは、幼少期の経験から作られた「心のクセ」にすぎません。

クセは気づけば修正できます。

- 自分のパターンに気づいて修正する

- 小さなNOから練習する

- 必要なら専門家に相談する

これらの積み重ねで、少しずつ自分らしい生き方を取り戻すことができます。