- 理想の自分と現実の自分の差に落ち込む

- 周囲の評価に振り回されて、本当の自分がわからない

- 「過大評価?過小評価?」と自己認識に自信が持てない

こうした悩みは、心理学でいう「現実自己」=今の自分の姿をどう捉えているかが関係しています。

この記事では、現実自己の意味や形成される背景(経験・評価・環境)をわかりやすく解説し、心理学的な視点から「最適な現実自己」を見つける方法を紹介します。日記・小さな成功体験・セルフコンパッション(自分への優しさ)など、すぐに試せる実践法もまとめました。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

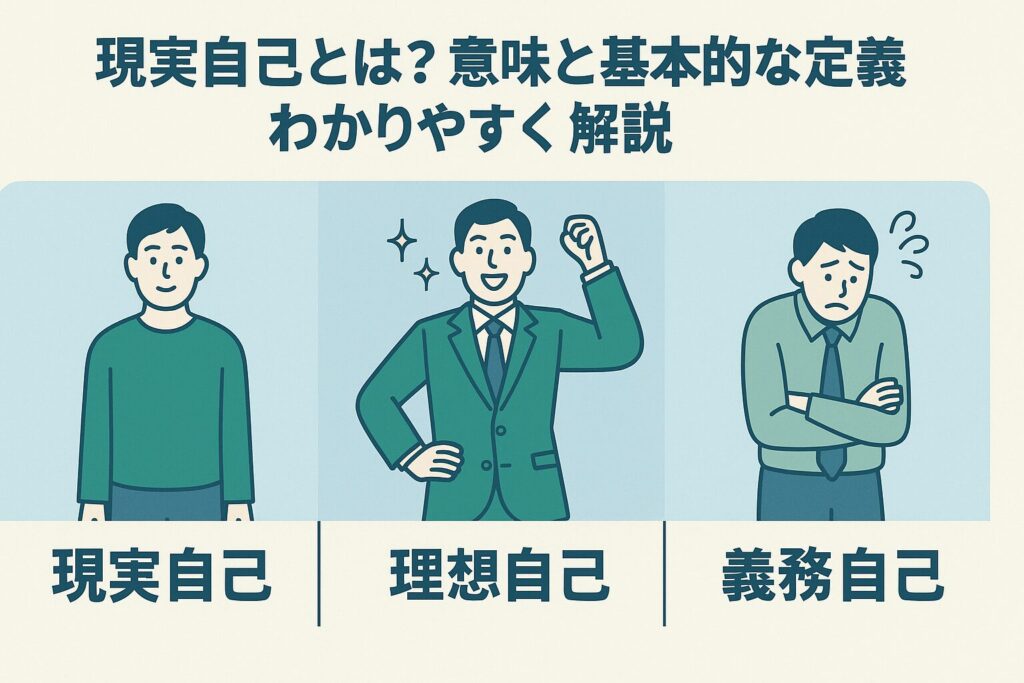

現実自己とは?意味と基本的な定義をわかりやすく解説

現実自己とは、簡単に言えば 「自分が自分について認識している“今の姿”」 のことです。

たとえば「私は人前で話すのが苦手」「私は几帳面な性格だ」といった、自分自身に対するイメージや理解が現実自己にあたります。

現実自己=「今の自分」をどう捉えるか

- 現実自己は「客観的な事実」だけではなく、自分の主観的な捉え方も含まれます。

- たとえば、同じテストで70点を取ったときに

- 「まあまあできた」と思う人

- 「全然ダメだ」と感じる人

では、現実自己のイメージがまったく異なります。

- つまり現実自己は、「事実+自分の感じ方」によって形づくられるものです。

心理学における自己概念との関係

- 心理学では「自己概念(self-concept)」という枠組みの中で、現実自己は扱われます。

- 自己概念=自分に関するイメージの集合体であり、その中の一部が「現実自己」です。

- 自己概念には次のような種類があります:

- 現実自己:今の自分像

- 理想自己:こうなりたい自分

- 義務自己:こうあるべき自分(周囲の期待に応える姿)

理想自己・義務自己との違いの概要

- 理想自己:夢や憧れ、将来なりたい自分 → モチベーションの源になりやすい

- 義務自己:「〜すべき」というプレッシャーを伴う自分像 → 不安や緊張につながりやすい

- 現実自己:現在の自分像 → 「理想」や「義務」との差が自己評価に直結する

👉 言い換えると、現実自己は「等身大の自分」です。

ただし、人によっては「過小評価」や「過大評価」に偏ってしまい、現実を歪んで認識してしまうこともあります。

現実自己とセルフイメージの違いまとめ

- 現実自己

- 心理学で使われる専門的な用語(ロジャーズやヒギンズの理論)。

- 意味:「今の自分をどう認識しているか」=等身大の自己像。

- 位置づけ:理想自己や義務自己と比較する中で重要な概念。

- セルフイメージ

- 一般的な自己表現や自己啓発でよく使われる言葉。

- 意味:自分についてのイメージや印象全般(ポジティブ・ネガティブ両方)。

- 厳密な理論用語ではなく、より日常的で広い概念。

✅ 違いを一言で

- 現実自己=心理学的に定義された「今の自分像」

- セルフイメージ=もっと広く使われる「自分に対するイメージ全般」

現実自己が形成される背景|経験・評価・環境の影響

「今の自分」というイメージは、生まれつき決まっているわけではありません。

過去の経験、他人からの評価、そして置かれている環境によって大きく形づくられていきます。

過去の経験や成功・失敗が自己イメージに与える影響

- 学校での成績や部活の結果、仕事での成功や失敗などは、現実自己を強く左右します。

- 例:

- 子どもの頃に「絵が上手だね」と褒められ続けた人 → 「自分は絵が得意」という現実自己を持ちやすい

- 失敗を繰り返し叱られた経験が多い人 → 「自分はダメだ」という自己イメージを持ちやすい

- このように、過去の体験は「自分はこういう人間だ」という思い込みの基盤になります。

他人の評価や周囲の期待によってゆがむ自己像

- 現実自己は「自分がどう思うか」だけでなく、他人がどう見ているかによっても影響されます。

- 例えば:

- 上司に「君は頼りになる」と評価され続ける → 自分を「責任感の強い人」と認識する

- 親や先生から「あなたはもっと頑張れるはず」と言われ続ける → 現実自己が「まだ足りない自分」というイメージに偏る

- 他人の評価は時に現実自己をゆがめ、本当の自分とのズレ(自己不一致)を生み出すこともあります。

環境(家庭・学校・職場・SNS)が現実自己を左右する

- 人が育つ環境は、自己イメージの土台を決定づけます。

- 家庭:親の態度や兄弟との関係

- 学校:成績や友人関係

- 職場:成果主義や人間関係

- SNS:他人との比較や「いいね」の数

- たとえばSNSで周囲の「成功体験」を見続けると、「現実の自分は劣っている」と感じやすくなります。

- 逆に、安心できる環境で認めてもらえれば、「自分は大丈夫だ」という前向きな現実自己が育ちます。

✅ まとめると、現実自己は「経験」「他人の評価」「環境」などの要素によって形成されるものです。

そのため、自己理解を深めるには「なぜ自分はこう感じるのか?」を振り返ることが大切になります。

心理学的にみる現実自己と自己不一致の関係

心理学では、現実自己と他の自己像(理想自己・義務自己)のズレが、人の感情や行動に大きな影響を与えると考えられています。

このズレは「自己不一致」と呼ばれ、心理学の研究でも重要なテーマです。

ロジャーズの自己理論と「自己一致」

- カール・ロジャーズは、人間性心理学の中心人物で、「自己一致(congruence)」という考えを提唱しました。

- 現実自己と理想自己が近い状態=自己一致があると、人は安定した心を保ちやすいとされます。

- 例:

- 「自分は努力家だ(現実自己)」と「努力できる人になりたい(理想自己)」が一致している → 成長への意欲が湧く

- ズレが大きい場合 → 「理想と違う」と感じ、劣等感や不満が強まる

ヒギンズの自己不一致理論|理想自己・義務自己とのズレ

- エドワード・ヒギンズは、「自己不一致理論」を発表しました。

- 彼は自己を3つに整理しました:

- 現実自己:自分が今だと感じている姿

- 理想自己:なりたい自分

- 義務自己:こうあるべきという期待に応える自分

- ポイントは、不一致のパターンごとに違う感情が生まれること:

- 現実自己 vs 理想自己のギャップ → 失望、無力感、劣等感

- 現実自己 vs 義務自己のギャップ → 不安、罪悪感、緊張

自己不一致が引き起こす感情(劣等感・不安・自己否定)

- 自己不一致は日常の感情にも直結します。

- 「理想は高いけど現実が追いつかない」→ 劣等感や自己否定

- 「周囲の期待に応えられない」→ 不安や罪悪感

- 例:

- 就活生が「理想=堂々と話せる自分」と「現実=緊張して話せない自分」の差に悩む

- 社会人が「義務=成果を出すべき」と「現実=仕事が進まない」でプレッシャーを感じる

- このように、現実自己との不一致はメンタルの状態に直結する要因となります。

✅ まとめると、心理学的には「現実自己と他の自己像の距離」が心の安定や不安を決めるカギです。

重要なのは、ズレをゼロにすることではなく、適度な距離を保つこと。その差を理解し、前向きなギャップとして活かすことで、気持ちが整理されやすくなり、成長のモチベーションにもつながります。

自分にとって最適な現実自己とは?

ここまで見てきたように、現実自己は「経験・評価・環境」で形成され、理想自己や義務自己とのギャップが心の安定に影響を与えます。

では、自分にとって“最適な現実自己”とはどのような姿なのでしょうか?

過大評価と過小評価のバランスを取る

最適な現実自己とは、自分をできるだけ正しく捉えつつ、前向きに評価できている状態です。

具体的には:

- 過大評価:実力以上に「自分はできる」と思い込み、失敗時に大きな挫折を感じることもある

- 過小評価:「どうせ自分なんて」と思い込み、行動できずチャンスを逃すことが多い

どちらかに偏りすぎると健全ではありません。

ただし心理学の研究では、ほんの少し過大評価しているくらいの方が行動につながり、結果的に成功率が高まることも示されています。

- 例:スポーツ選手が「自分は勝てる」と信じるから本来の実力を発揮できる

- ビジネスでも「できるはず」と考える人の方が挑戦し、成功の可能性を広げやすい

大切なのは「根拠のある自信」に、少しポジティブな見方を上乗せすること。

完全にフラットな自己認識は理想ですが、現実的には「前向きに少し背伸びする自己像」が、最適な現実自己につながるでしょう。

「適切な現実自己」がもたらす心理的な安定

- 最適な現実自己を持てると、心の安定が生まれます。

- 自分を無理に大きく見せなくてもよい

- 劣等感に押しつぶされずに済む

- その結果、自己肯定感(自分を肯定的に評価できる力)が高まり、ストレスに強くなります。

- たとえば「自分は人前で話すのは苦手だけど、資料作りは得意」というふうに、長所と短所を冷静に受け入れることが、最適な現実自己につながります。

自己受容とのつながり|ありのままを認める力

- 最適な現実自己の根底には、自己受容(self-acceptance)があります。

- 自己受容とは、短所や欠点も含めて「これが今の自分だ」と認めること。

- 「欠点があるからダメ」ではなく、「欠点はあるけど、それが自分らしさの一部」と受け入れることで、成長への土台ができます。

- ロジャーズの言葉を借りれば、「人はあるがままの自分を受け入れたとき、はじめて変わることができる」のです。

最適な現実自己を見つける方法|日常でできる実践例

「最適な現実自己」は、ただ待っていれば手に入るものではありません。

日常の中で少しずつ工夫を重ねることで、自分を正しく、そして優しく捉えられる自己像が育っていきます。

日記やジャーナリングで自己認識を整理する

- 日々の出来事や感じたことを文字に書き出すと、自分を客観的に見やすくなります。

- 例:

- 「今日は上司にうまく説明できなかったけど、準備不足が原因だな」

- 「プレゼンで緊張したけど、質問には落ち着いて答えられた」

- こうした振り返りが「思い込み」から抜け出し、より正確な現実自己をつくります。

小さな成功体験を積み重ねて自己効力感を高める

- 自己効力感(self-efficacy)=自分はできるという感覚は、最適な現実自己の基盤。

- 大きな挑戦よりも、まずは「小さな一歩」を積み重ねるのがコツです。

- 例:

- 毎日5分の勉強を続ける

- 週に1回ランニングをする

- 成功体験が「自分はやればできる」という現実的な自信を強化します。

セルフコンパッションで自分に優しく接する

- セルフコンパッションとは、失敗したときに自分を責めず、思いやりを持って接する姿勢です。

- 例:

- 「失敗した…自分はダメだ」ではなく

- 「誰にでも失敗はあるし、ここから学べばいい」と考える

- 自分に優しくできる人は、過小評価に陥らず、健全な現実自己を保ちやすくなります。

客観的なフィードバックを受け入れる習慣

- 他人の意見は、自分では気づけない「盲点」を教えてくれます。

- 例:

- 同僚に「説明が分かりやすい」と言われて、初めて自分の強みに気づく

- 友人に「慎重すぎるね」と言われて、改善のヒントを得る

- ポイントは、批判をそのまま自己否定につなげず、建設的に受け止めること。

✅ まとめると、最適な現実自己を見つけるには

- 書く(自己認識の整理)

- 小さな成功を積む(自己効力感を育てる)

- 自分に優しくする(セルフコンパッション)

- 客観的に見てもらう(フィードバック)

この4つの実践が大きな助けになります。

まとめ|現実自己を理解し、最適な自己像を育てよう

ここまで「現実自己」の意味や形成の背景、そして最適な現実自己を見つける方法を見てきました。

最後に、記事全体の要点を整理しましょう。

形成の背景を知れば自分を正しく見つめられる

- 現実自己は「経験」「他人の評価」「環境」などから形成される。

- そのため「なぜ自分はこう思うのか?」を振り返ると、自己像の成り立ちが理解できます。

- 例:

- 過去の失敗体験が「自分はダメだ」という思い込みを生んでいる

- SNSでの比較が「現実の自分は劣っている」という不安を強めている

- 背景を知ることは、自己認識の歪みを修正する第一歩になります。

最適な現実自己が心の安定と成長につながる

- まずはありのままの自分を認めることが最適な現実自己の第一歩。

- それは心理学的に「自己一致」や「自己受容」に近い考え方です。

- 最適な現実自己を持てると:

- 自己肯定感が高まり、劣等感に振り回されにくくなる

- 自分の強みと弱みを冷静に理解できる

- 成長に向けた行動を自然に続けられる

- つまり、現実自己を健全に育てることは、生きやすさと前向きな成長を支える土台なのです。