「意志力って本当に限界があるの?」

ダイエットが続かない、勉強に集中できない、つい衝動買いしてしまう…。そんなとき「自分は意志が弱いのでは?」と悩んだことはありませんか?

この記事では、心理学で語られる意志力の定義から、よく知られる自我消耗理論(意志力は有限という説)やマシュマロ実験まで、わかりやすく解説します。さらに「意志力は本当に消耗するのか?」という最新研究の結論や、日常で実践できる習慣化・環境設計のコツもご紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

意志力とは?心理学での基本的な定義と意味

意志力のシンプルな定義(短期的な欲求を抑える力)

意志力(willpower)とは、心理学の分野で「目先の欲求や衝動を抑え、長期的な目標を優先して行動する力」と定義されます。

例えば「お菓子を食べたいけどダイエットのために我慢する」「SNSを見たいけど試験勉強を続ける」といった場面がわかりやすい例です。

フロイト的にいえば「イド(欲求)」を「自我(理性)」が調整する働きとも関連します。

「自制心・自己コントロール」との違い

意志力はしばしば「自制心」や「自己コントロール」と同じ意味で使われますが、少しニュアンスが異なります。

- 自制心:感情や行動を抑える心の働き。

- 自己コントロール:より広い概念で、計画を立てたり、目標に沿って行動を調整する力を含む。

- 意志力:その中でも特に「欲求や誘惑に打ち勝つ瞬間的な力」を指すことが多い。

つまり、意志力は自己コントロールの一部と考えると理解しやすいでしょう。

「意志力」と「現実原則」の違い

- 意志力:短期的な欲求や衝動を抑え、長期的な目標に従って行動を選ぶ力。

→ 実際の行動において「衝動に打ち勝つ力」 - 現実原則:フロイトが提唱した概念で、自我が「現実に合わせて欲求を調整する心の働き」。

→ 心理学理論の中で「衝動を調整する仕組み」

👉 簡単にいうと、現実原則が頭の中の「ブレーキ装置」で、

意志力は実際にそのブレーキを踏み込む力に近いイメージです。

日常生活で意志力が関わる場面(ダイエット・勉強・禁煙など)

意志力は私たちの日常のあらゆる場面で試されています。

- ダイエット:高カロリーな食べ物を我慢し、健康的な食生活を選ぶ。

- 勉強・仕事:誘惑(スマホ・ゲーム・テレビ)を断ち切って集中する。

- 禁煙や禁酒:習慣化した欲求を抑えて健康的な選択をする。

- お金の管理:衝動買いを避け、将来のために貯金を続ける。

このように意志力は「我慢」だけでなく、人生の方向性を左右する重要な力として研究されてきました。

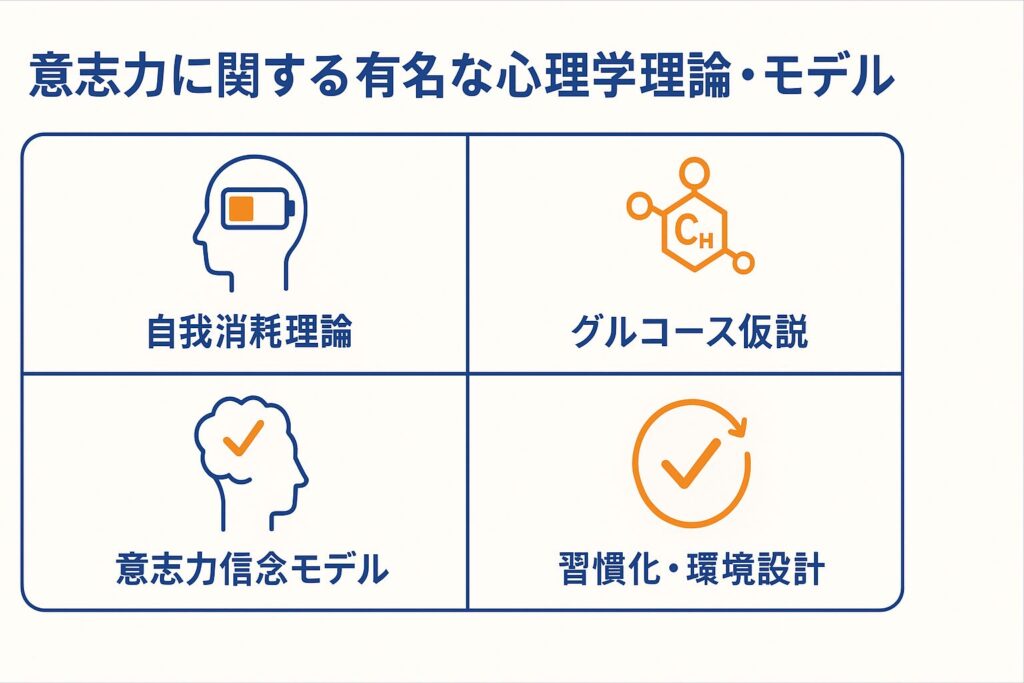

意志力に関する有名な心理学理論・モデル

自我消耗理論(バウマイスターによる有限資源説)

最も有名なのが自我消耗理論(ego depletion theory)です。

ロイ・バウマイスターらの研究によると、意志力は筋肉のように有限の資源で、使うと一時的に弱まるとされました。

例えば、甘いお菓子を我慢した後は、勉強や節約など他の場面で誘惑に負けやすくなる、という考え方です。

この理論は長年支持され、多くの研究や自己啓発本に影響を与えました。

さらにバウマイスターは、筋肉と同じく意志力もトレーニングによって強化できるとも主張しました。

小さな自己コントロール(姿勢を正す・言葉遣いを意識するなど)を繰り返すことで、他の場面でも意志力を発揮しやすくなると考えたのです。

グルコース仮説(脳のエネルギー消耗説:現在は否定的)

初期の研究では「脳のエネルギー源であるブドウ糖(グルコース)が減ると、意志力も弱まる」と考えられていました。

しかし、その後の研究で「血糖値の変化と意志力の消耗は直接的には結びつかない」ことが分かり、現在はほとんど支持されていません。

意志力信念モデル(ドゥエックら:信念による影響)

スタンフォード大学のキャロル・ドゥエックらは、「意志力は有限だと信じるか、無限だと信じるかで実際の行動力が変わる」と報告しました。

- 「意志力は有限」と信じる人 → 早めに疲れやすい

- 「意志力は使うほど強くなる」と信じる人 → 粘り強く行動できる

つまり、意志力は生理的な限界ではなく、自分の信念がパフォーマンスに影響することが示されています。

習慣化・環境設計モデル(意志力を温存する工夫)

近年注目されているのが「意志力に頼らず続ける仕組み」です。

- 習慣化:歯磨きのように無意識でできるようにすれば、意志力を使わずに続けられる。

- 環境設計:お菓子を目に入らない場所に置く、スマホ通知をオフにするなど、誘惑を遠ざける。

このアプローチでは、意志力を温存し、必要な場面に集中して使うことができます。

代表的な研究・実験でわかる意志力の働き

ラディッシュ実験(誘惑を我慢すると別課題に影響が出る)

1998年、ロイ・バウマイスターらが行った有名な実験です。

被験者の前にクッキーとラディッシュを置き、

- クッキーを食べてもよいグループ

- ラディッシュだけを食べるよう指示されたグループ

に分けました。

その後に「難しいパズル課題」に取り組んでもらったところ、クッキーを我慢したグループは早めに諦めやすかったのです。

この結果から、「意志力を使うと、その後の行動に影響する(自我消耗が起きる)」と考えられました。

マシュマロ実験(自己制御と将来の成果の関連)

1970年代、ウォルター・ミシェルらがスタンフォード大学で行った実験です。

子どもに「今すぐマシュマロ1個を食べるか、15分待てば2個もらえるか」を選ばせるものでした。

・待てた子ども → 将来の学業成績や社会的スキルが高い傾向がある

・待てなかった子ども → 短期的な欲求に流されやすい

この研究は「自己制御が将来の成功につながる」という象徴的な例として広く知られています。

マシュマロ実験への批判

ただし後の追試研究では「家庭環境や経済状況が大きく影響していた」ことも指摘されました。

つまり「待てる力=将来の成功」と単純に結びつけるのは不正確であり、社会的背景や環境要因も考慮が必要です。

最近の再現研究

最近の「自我消耗」に関する再現実験では、以前報告されていたような効果はほとんど確認できませんでした。

そのため、「意志力は有限で使うほど消耗する」という従来の考え方に対して、大きな疑問が投げかけられました。

その後の研究では、意志力の低下は必ずしも「エネルギーが減る」わけではなく、

- モチベーション(やる気の方向づけ)

- 注意の配分

- 意志力に対する信念

といった心理的要因が大きく関与していることが分かってきました。

意志力は本当に消耗するのか?科学的エビデンスと批判

自我消耗仮説への批判と再現性問題

自我消耗理論は長年支持されてきましたが、近年は再現性の問題が大きく指摘されています。

つまり、「意志力が必ず有限で、使えば必ず減る」という考えは、科学的に一貫して証明されたわけではないのです。

「意志力は有限だ」という思い込みの影響

スタンフォード大学のキャロル・ドゥエックらの研究では、意志力に対する信念が行動力に影響することが分かっています。

- 「意志力は有限」と思っている人 → 少し頑張ると「もう疲れた」と感じやすい

- 「意志力は使えば鍛えられる」と思っている人 → 長時間でも集中を維持しやすい

このように、意志力の限界は「実際のエネルギー」よりも「心の捉え方」に左右されると考えられます。

最新研究が示す「モチベーション・環境要因」の重要性

最近の心理学では、「意志力は生理的に減る」というよりも、モチベーションや環境によって変わるという見方が強まっています。

- モチベーション:やることの意味や価値を感じられると、意志力が持続しやすい

- 注意の配分:集中する対象を意識的に切り替えることで、消耗感を減らせる

- 環境要因:誘惑を遠ざける工夫で、意志力を消耗させにくくできる

つまり、意志力は単なる「燃料タンク」ではなく、状況によって強くも弱くもなる柔軟な心理資源だと考えられています。

意志力を強化・活用する実践的な方法

習慣化による意志力温存(ルーティン化・小さな一歩)

意志力は「一時的な頑張り」ではなく、習慣に組み込むことで温存できます。

例えば、朝起きたらすぐ歯を磨くように、決まった行動を自動化すれば意志力を使わずに続けられます。

- 小さな一歩:1日5分だけ勉強する、夜1ページだけ日記を書く

- ルーティン化:同じ時間・同じ場所で繰り返すと定着しやすい

「よし、やろう」と毎回決断するよりも、無意識でできる状態に近づけるのがポイントです。

環境を整える(誘惑を遠ざける・仕組み化する)

意志力を強めるよりも、消耗を減らす工夫の方が効果的です。

- ダイエット → お菓子を家に置かない

- 勉強 → スマホ通知をオフにする

- 節約 → 自動積立で「使えないお金」にしてしまう

このように「環境そのものを変える」ことで、意志力をほとんど使わずに正しい行動を選べます。

休息・睡眠とセルフコンパッションの重要性

意志力は心身の状態に大きく左右されます。

- 休息・睡眠:疲れていると衝動に負けやすくなる。睡眠の質を整えることが意志力の基盤。

- セルフコンパッション:失敗したときに「自分はダメだ」と責めるのではなく、「誰でも失敗する」と優しく受け止める。

自己批判よりもセルフコンパッションの方が、次にまた挑戦する力(レジリエンス)を高めます。

勉強・ダイエット・仕事での具体的な応用例

意志力の活用は実生活に直結します。

- 勉強:ポモドーロ・タイマー(25分集中+5分休憩)で区切る

- ダイエット:「今日は絶対我慢!」ではなく、週1回はご褒美デーを作る

- 仕事:午前中に集中タスクを入れ、午後はルーティン作業に回す

このように、意志力を「強くする」よりも「使いどころを工夫する」ことが大切です。

まとめ|意志力の正体を理解し、生活に役立てよう

定義・理論・最新研究から見えた意志力の本質

ここまで見てきたように、意志力とは「短期的な欲求を抑えて長期的な目標を優先する力」です。

心理学では自我消耗理論や信念モデルなど多くの研究がありましたが、最新の科学的知見では「単純な固定量のエネルギーではなく、モチベーションや信念、環境によって変化する柔軟な力」と捉えられています。

「意志力だけに頼らない」ことが継続のカギ

ダイエットや勉強、禁煙などを続けるには、意志力一本勝負では長続きしません。

むしろ、

- 習慣化で自動化する

- 環境設計で誘惑を遠ざける

- 休息やセルフコンパッションで回復力を高める

といった工夫が、継続と成果を支えます。

心理学の知見を日常に取り入れるポイント

最後に、今日からできる意志力の活かし方をまとめます。

- 「意志力は筋肉のように鍛えられる」と信じてみる

- 毎日小さなルーティンを積み重ねる

- 誘惑を物理的に遠ざける環境をつくる

- 失敗しても自分を責めず、次に活かす

こうした工夫を取り入れれば、意志力を理解して上手に使い、人生の目標達成に近づくことができます。