「なんでこんなに“〜しなきゃ”という義務感を感じてしまうんだろう?」

日常や仕事で、こんなモヤモヤを抱えていませんか?

- 失敗しちゃいけないと常に緊張している

- 親や上司の期待に応えなきゃとプレッシャーを感じる

- 本当の自分より“こうあるべき”を優先してしまう

心理学では、こうした心の背景に義務自己(ought self)=他人から期待される自分像があると説明されています。この記事では、義務自己の意味や理想自己との違い、有名な心理学理論との関わり、そして強すぎる義務自己を和らげる方法までを分かりやすく解説します。

「責任感」と「自分らしさ」を両立させるヒントが見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね。

義務自己とは?心理学での定義と意味

私たちは普段、自分をどう見るかという「自己像」をいくつも持っています。心理学ではその中のひとつに「義務自己(ought self)」という概念があります。これは簡単に言うと、「〜すべき」「こうでなければならない」と周囲から期待されている自己像のことです。

義務自己の基本的な定義(“〜すべき自己”)

- 義務自己とは、「親や上司、社会からこうあるべきと求められている自分」のこと。

- 例えば、

- 親から「長男なんだからしっかりしなさい」と言われて育つと、「責任感が強い自分」でなければならないと思い込む。

- 会社で「ミスをしてはいけない」と言われ続けると、「完璧に仕事をこなす自分」でなければならないと感じる。

つまり、義務自己は「他人の期待を自分の中に取り込んだ自己像」といえます。

理想自己・現実自己との違いをわかりやすく整理

心理学では、自己像は大きく3つに分けられます。

- 実際自己(actual self):今の自分の現実的な姿(例:ミスをすることもある自分)

- 理想自己(ideal self):自分が本当に望む姿(例:自分らしく挑戦できる人)

- 現実自己(ought self):他人から期待されている姿(例:絶対に失敗しない人、責任感の塊のような人)

この3つが一致していれば自己評価は安定しますが、ズレが大きいと不安や自己否定感につながります。

なぜ義務自己という概念が注目されるのか

義務自己は、特に日本やアジアの文化で強調されやすい概念です。

- 「親孝行しなければならない」

- 「迷惑をかけてはいけない」

- 「社会人ならこうあるべき」

こうした価値観が強い社会では、義務自己が肥大化しやすく、「自分らしさよりも周囲の期待に合わせること」を優先してしまう傾向が見られます。

そのため心理学でも、義務自己を理解することは「なぜプレッシャーや罪悪感を抱きやすいのか」を解き明かすカギとして注目されています。

義務自己に関連する有名な心理学理論

義務自己は、単なる心理学用語ではなく、いくつかの有名な理論の中で重要な役割を持っています。ここでは特に代表的な4つの視点を紹介します。

①ヒギンズの自己不一致理論|義務自己と不安の関係

心理学者エドワード・ヒギンズ(1987)は、人が持つ自己像のズレが感情に大きな影響を与えることを指摘しました。

- 理想自己との不一致 → 失望感や落ち込みを感じやすい

- 義務自己との不一致 → 不安や緊張、罪悪感を感じやすい

例として、「親から期待されて医者になったが、本当は別の夢がある」という人は、義務自己に従って行動していても心の中で不安やモヤモヤを抱えやすいのです。

②制御焦点理論|防止焦点と義務自己のつながり

ヒギンズはさらに、1997年に制御焦点理論を提唱しました。

人の行動には2つの方向性があると説明します。

- 促進焦点(理想自己に近づきたい動き):成長や挑戦を求める

- 防止焦点(義務自己に沿って守る動き):ミスや失敗を避けたい

義務自己はこの「防止焦点」と深く関係しており、行動の基準が「安心・安全・責任を守る」ことに偏りやすくなります。

③フロイトの超自我との類似点

フロイトが提唱した精神分析理論の中で、超自我(superego)という概念があります。

- 親や社会の規範を内面化し、「〜してはいけない」「〜すべき」と働きかける部分

- 違反すると罪悪感を与える

これは義務自己と非常によく似ており、心理学の立場が違っても同じ「社会的期待が内面化した自己像」として説明されています。

④社会的役割や文化(儒教的価値観)が義務自己を強める背景

社会学や文化心理学の視点からも、義務自己は強調されます。

- 役割理論では「親・子・上司・部下」といった役割に応じた期待が義務自己を作るとされる

- 儒教文化圏(日本・中国・韓国など)では「親に従う」「家の名を守る」など、義務を重んじる価値観が根付いており、義務自己が肥大化しやすい

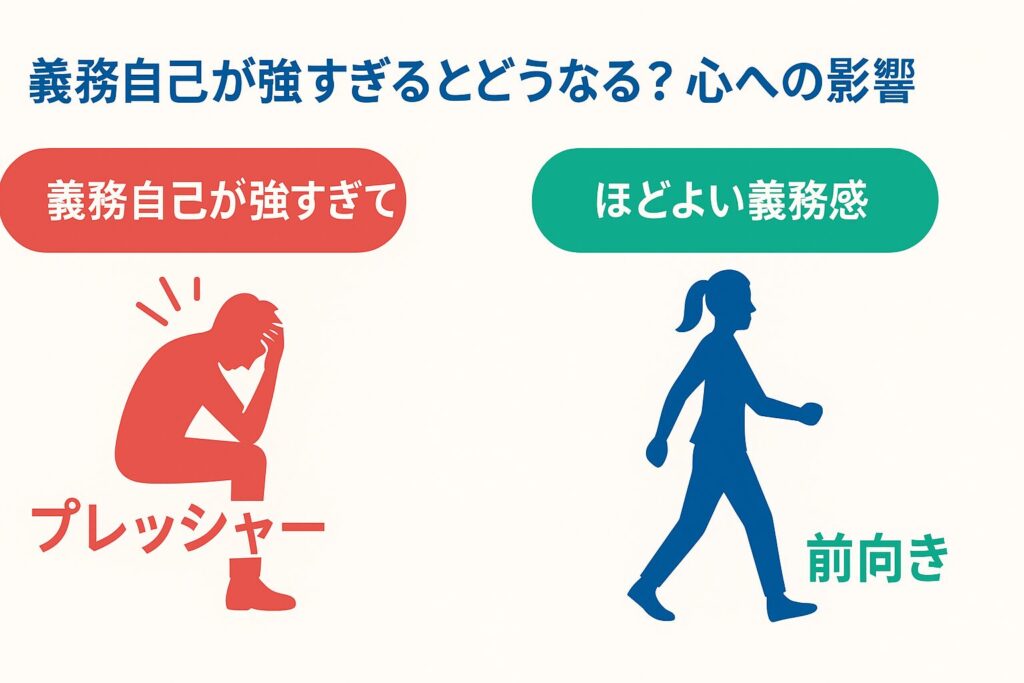

義務自己が強すぎるとどうなる?心への影響

義務自己は適度であれば責任感や信頼を高める力になりますが、強すぎると心にさまざまな負担をもたらします。ここでは主な影響を3つの観点から見ていきましょう。

①不安・罪悪感・プレッシャーを感じやすくなる理由

義務自己は「〜しなければならない」という基準で自分を縛ります。

そのため、少しでも期待に応えられないと…

- 「迷惑をかけたらどうしよう」という不安

- 「失敗できない」という強いプレッシャー

- 「義務を果たせなかった」という罪悪感

を感じやすくなります。

例:上司から「絶対にミスするな」と言われ続けると、挑戦よりも「失敗回避」が優先され、慢性的な緊張状態になります。

②完璧主義や自己否定との関係

義務自己が強い人ほど「求められる自分」を常に演じようとします。

その結果、

- 小さな失敗すら許せず、完璧主義に陥る

- 義務を果たせないと「自分は価値がない」と感じ、自己否定が強まる

こうした状態は、うつ傾向や不安障害とも関わりやすいと心理学の研究で指摘されています。

③責任感と義務感がプラスに働く場合もある

一方で、義務自己は必ずしも悪いものではありません。

- 「子どもを守らなければ」という義務感 → 親としての行動力につながる

- 「納期を守らなければ」という責任感 → 仕事で信頼を得られる

つまり、義務自己は強すぎれば苦しみを生むが、適度であれば社会生活を支える力になるのです。

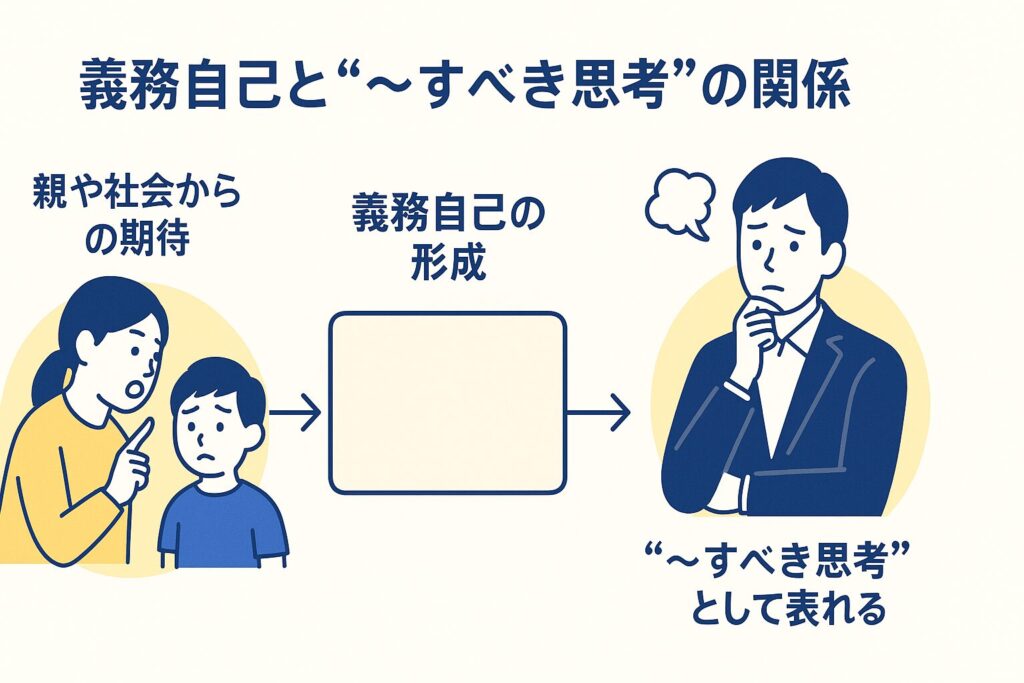

義務自己と“〜すべき思考”の関係

義務自己は、日常でよく耳にする「〜すべき」「〜しなければならない」という思考パターンと深くつながっています。この思考は一見まじめで責任感があるように見えますが、強すぎると心の自由を奪う原因にもなります。

「〜しなければならない」と考えてしまう心理メカニズム

心理学では、このような「べき思考」は認知のゆがみの一種とされています。

- 失敗=価値がない、という極端なルールで自分を縛る

- 義務自己が強い人ほど、この思考にとらわれやすい

例:

「毎日完璧に家事をこなさなければならない」

→ 少しでも手を抜くと「自分はダメだ」と思い込んでしまう。

親や社会からの期待が義務自己を作る

義務自己は生まれつきあるものではなく、育った環境や文化的背景によって形成されます。

- 親から「勉強しなさい」と繰り返し言われる → 「勉強すべき」という義務自己

- 学校や職場で「遅刻してはいけない」と厳しく叱られる → 「時間を守るべき」という義務自己

つまり、義務自己は「周囲の期待を自分の声として取り込んだもの」といえます。

日常やビジネスにおける義務自己の具体例

義務自己は生活のあらゆる場面に顔を出します。

- 日常生活

- 「親孝行すべき」

- 「友達の誘いは断ってはいけない」

- ビジネス

- 「上司の期待に必ず応えなければならない」

- 「ミスをしてはいけない」

義務自己を和らげるには?心理学的アプローチ

義務自己は社会で生きるうえで欠かせない部分ですが、強すぎると不安や罪悪感に結びついてしまいます。ここでは、心理学的な方法で「〜すべき」に縛られすぎないための工夫を紹介します。

自己決定理論に学ぶ「内発的動機づけ」への転換

自己決定理論(Deci & Ryan, 1985)では、人の行動には大きく2種類あるとされています。

- 外発的動機づけ:周囲の期待や罰・報酬に従う(義務自己に近い)

- 内発的動機づけ:自分の興味や価値観から行動する

義務自己に縛られすぎないためには、外からの「〜すべき」を自分の価値観とつなげて内発的に解釈することが大切です。

例:

「上司のためにやらなきゃ」ではなく → 「自分の成長につながるからやってみよう」と置き換える。

認知行動療法(CBT)で“べき思考”を見直す

認知行動療法(CBT)では、心の自動的な思考に気づき、それを現実的に修正する練習をします。

- 「ミスをしてはいけない」 → 「ミスは改善のチャンスでもある」

- 「断ってはいけない」 → 「断っても関係は壊れないことが多い」

こうして思考をやわらかくすることで、義務自己が与えるプレッシャーを減らせます。

マインドフルネスやセルフコンパッションで自己批判を手放す

- マインドフルネス:今の自分の気持ちを評価せず、そのまま受け止める練習

- セルフコンパッション:失敗した自分を責めず、「誰でも間違える」と優しく受け止める姿勢

これらを取り入れることで、義務自己が引き起こす「強すぎる自己批判」を和らげることができます。

まとめ|義務自己を理解することが心を軽くする

義務自己は、私たちが社会で生きるうえで避けて通れない「他者からの期待を取り込んだ自己像」です。強すぎると心を縛りますが、適度であれば責任感や信頼を支える大切な力になります。ここでは記事のポイントを整理しましょう。

義務自己は悪いものではなくバランスが大切

- 義務自己は「〜すべき」を意識させ、社会生活を支える力になる

- しかし行き過ぎると、不安・罪悪感・自己否定を生む

- 「義務自己=悪」ではなく、バランスを保つことが重要

「理想自己」と「義務自己」を区別することで生きやすくなる

- 理想自己:自分が「こうなりたい」と望む姿

- 義務自己:他人や社会から「こうあるべき」と求められる姿

- これを混同すると「自分の夢なのか、他人の期待なのか」が分からなくなり苦しくなる

- 区別するだけで、選択の自由度が広がる

心理学をヒントに“〜すべき”から自由になる

- 自己決定理論 → 「やらされる」から「自分の選択」に変える

- 認知行動療法 → 「べき思考」をやわらかく修正する

- マインドフルネスやセルフコンパッション → 自分を責めずに受け止める