「理想の自分」と「現実の自分」のギャップに、モヤモヤしたことはありませんか?

- 「もっと自信を持ちたいのに、実際は不安ばかり」

- 「完璧を目指しても、いつも自己否定してしまう」

- 「SNSで人と比べて落ち込んでしまう」

そんな気持ちの背景には、心理学者ロジャーズが提唱した自己不一致(理想と現実のズレ)という考え方があります。本記事では、自己不一致の基本から、心にどんな影響があるのか、そして自己受容(ありのままの自分を受け入れること)や日常での改善方法までを、わかりやすく解説します。

「なぜ自分は不安になるのか」「どうすれば気持ちが軽くなるのか」が見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

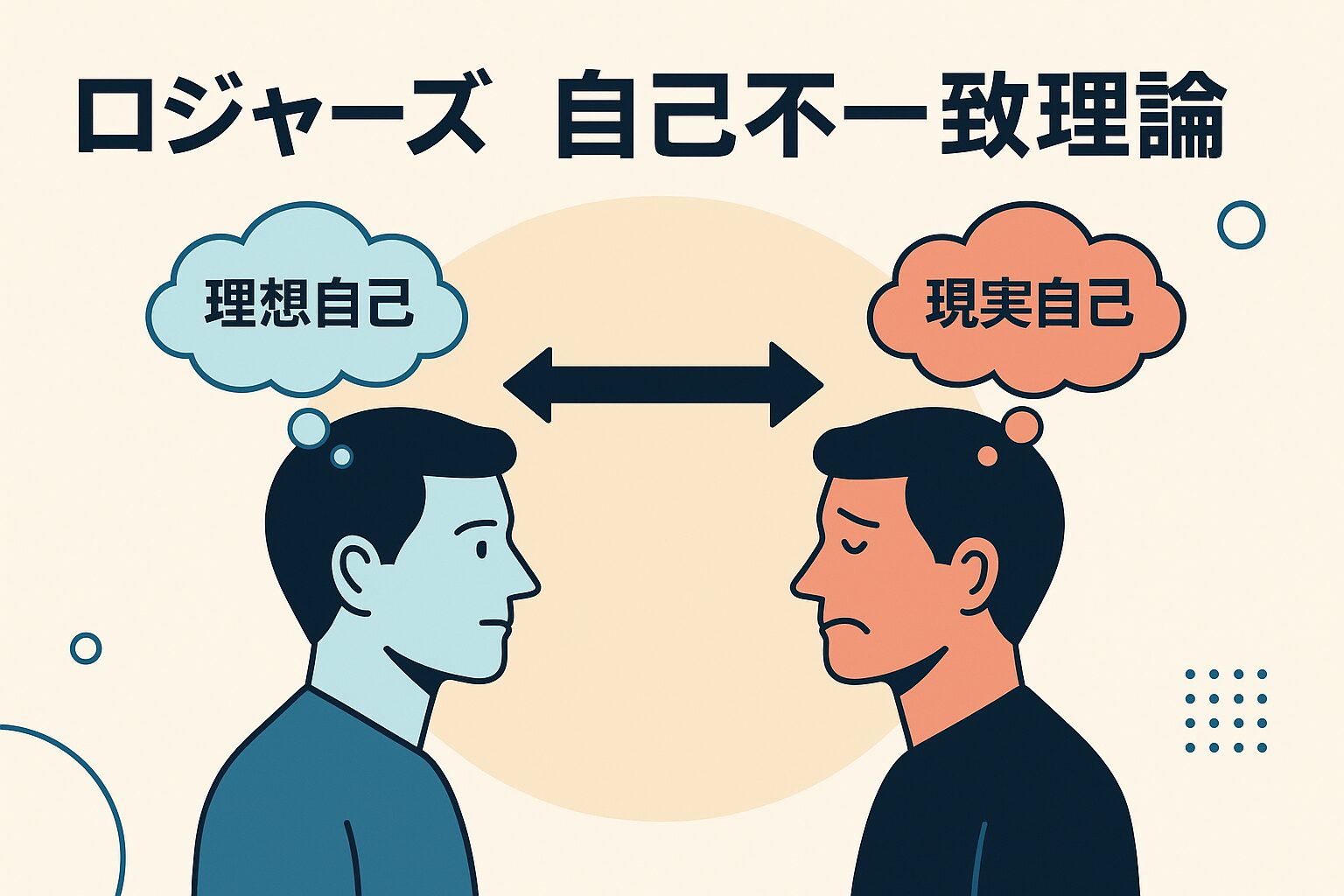

ロジャーズが提唱した「自己不一致理論」とは?

心理学者カール・ロジャーズは、人間の心を理解するために「自己不一致(incongruence)」という重要な概念を提唱しました。これは、「理想自己(こうありたい自分)」と「現実自己(実際の自分)」とのギャップのことを指します。

たとえば、

- 「堂々と人前で話せる自分になりたい(理想自己)」

- 「でも実際は緊張して声が震える(現実自己)」

この差が大きいほど、人は不安や自己否定感を抱きやすくなります。

自己不一致の基本的な定義(理想自己と現実自己の差)

ロジャーズによれば、人間は本来「自己実現(自分らしく生きようとする力)」に向かって成長する存在です。ところが、理想の自分と現実の自分がかけ離れていると、「自分はダメだ」という思い込みにつながり、心のバランスを崩してしまうのです。

カール・ロジャーズと人間性心理学の背景

ロジャーズは人間性心理学(ヒューマニスティック心理学)を代表する人物で、フロイトの精神分析や行動主義心理学と並ぶ「第三の勢力」と呼ばれる流れを築きました。

彼は人間を「受動的に環境に支配される存在」ではなく、「自分で選び成長できる存在」としてとらえました。その思想の中心にあるのが、この自己不一致理論です。

自己概念と経験のズレがもたらす心理的影響

ロジャーズは、人が持つ「自己概念(self-concept)=自分はこういう人間だという認識」と、実際に起きる「経験(experience)」が食い違うと、心に不一致が生じると考えました。

- 自己概念:「私は人から好かれる人間だ」

- 経験:実際には人間関係で拒絶されることがあった

このズレを放置すると、自己否定や不安、抑うつ感につながることがあります。逆に、自己概念と経験が一致する(自己一致)状態では、心は安定し、前向きに成長できるのです。

理想自己と現実自己のギャップが生む心理的な問題

ロジャーズの自己不一致理論は、単に「理想と現実の差がある」という事実を示すだけではありません。実際には、このギャップが不安・自己否定・劣等感など、さまざまな心の問題を引き起こすと考えられています。現代の私たちが抱えるストレスや葛藤の多くも、この「自己不一致」と深く関係しているのです。

不安・自己否定・劣等感との関係

理想と現実の差が大きいほど、「自分は足りない」「まだまだダメだ」という自己否定の思考に陥りやすくなります。これは劣等感を強め、不安やストレスを慢性的に抱える原因になります。

例:

- 「仕事で成功している人のようになりたい(理想)」

- 「自分はまだ成果を出せていない(現実)」

この差が自己不一致を強め、やる気を失ったり、心が重くなることにつながります。

「完璧主義」や「条件付き承認」が自己不一致を強める理由

ロジャーズは、子どもが成長する過程で「条件付き承認」を受けると自己不一致が生じやすいと指摘しました。

- 条件付き承認とは:「テストでいい点を取ったら褒めてもらえる」「いい子でいれば愛される」といった、“条件つき”で得られる愛情や承認のことです。

- これが続くと「自分は〇〇できなければ価値がない」という完璧主義的な考えが刷り込まれ、理想と現実の差が広がりやすくなります。

SNS時代に増える「自己不一致」の事例(比較や承認欲求)

現代では、SNSが自己不一致を加速させる大きな要因になっています。

- SNSでは「理想的な自分」や「他人のキラキラした姿」ばかりが目に入る

- 「自分は劣っている」「何も成し遂げていない」という気持ちが強まりやすい

- 「いいね」やフォロワー数といった承認欲求に縛られることで、さらに自己不一致が拡大

このように、自己不一致は昔からある心のテーマですが、現代の環境によってその影響がより強調されているのです。

ロジャーズ理論の重要なポイント

ロジャーズの自己不一致理論を理解するうえで欠かせないのが、「自己一致」「無条件の肯定的関心」「来談者中心療法」という3つの柱です。これらは単なる専門用語ではなく、私たちの日常生活や人間関係を見直すうえで非常に役立つ考え方です。

自己一致(congruence)の意味と効果

ロジャーズが強調したのは「自己一致」です。これは「自分の感じていること、考えていること、実際の行動が一貫している状態」を指します。

- 例:本当は怒っているのに「私は怒ってないよ」と言い張る → 自己不一致

- 例:怒っているときに「いま怒っている」と素直に表現できる → 自己一致

自己一致があると、心にズレが少なくなるため、安心感や信頼関係を築きやすくなります。逆に自己不一致が強いと、周囲との関係でも不信感や誤解が生まれやすくなります。

無条件の肯定的関心(unconditional positive regard)とは?

ロジャーズが提唱した有名な概念に「無条件の肯定的関心」があります。

- これは「あなたはそのままで大丈夫だよ」と受け止めてもらえる安心感のこと。

- 「〇〇したら好き」「××できなければ嫌い」という条件つきの承認ではなく、存在そのものを受け入れてもらえる経験が、人の心を健全に成長させると考えられています。

親子関係やパートナーシップにおいて、この考え方は非常に重要です。人は「ありのままの自分でいても受け入れてもらえる」と感じられると、自己不一致が軽減し、自分らしく生きやすくなります。

来談者中心療法と自己不一致の改善

ロジャーズは臨床の現場で「来談者中心療法」を展開しました。これはカウンセラーがアドバイスを押し付けるのではなく、来談者(クライアント)が自分の力で気づき、成長できるように支える方法です。

そのためにセラピストが大切にする3つの態度は:

- 受容(ありのままの相手を受け入れる)

- 共感的理解(相手の気持ちを自分のことのように感じ取る)

- 自己一致(セラピスト自身も本音と行動が一致している)

この環境が整うと、来談者は安心して自分を見つめ直せるようになり、自己不一致が和らいでいきます。

自己不一致を改善する方法|自己受容と自己一致の実践

ロジャーズは「自己不一致は誰にでも起こりうる自然なもの」だと考えていました。しかし、そのギャップを放置すると不安や自己否定が強まってしまいます。ここでは、日常でできる自己受容や自己一致の実践法を紹介します。難しい心理学理論を覚える必要はなく、シンプルな工夫で心を軽くすることができます。

自己受容を高める3つのステップ(気づく・認める・許す)

自己不一致を減らす第一歩は、自分を受け入れること(自己受容)です。

ロジャーズは「ありのままの自分を受け入れることが、変化の始まりになる」と強調しました。

簡単にできる3ステップは次のとおりです:

- 気づく … 「今、理想と現実にズレがあるな」と自覚する

- 認める … 「これが今の自分なんだ」と事実を認める

- 許す … 「完璧じゃなくてもいい」と自分を責めすぎない

小さなことでもこのプロセスを繰り返すと、心が徐々に柔らかくなります。

セルフコンパッションやマインドフルネスの活用

近年の心理学研究では、セルフコンパッション(自分への思いやり)マインドフルネス(今ここに注意を向ける練習)が自己不一致の軽減に役立つとされています。

- セルフコンパッション → 失敗したときに「誰にでもあること」と優しく声をかける

- マインドフルネス → 「今、この瞬間の自分」に意識を向け、不必要な比較を手放す

どちらも「理想と現実の差を縮める」というより、「差があっても大丈夫」と受け入れる力を育てるアプローチです。

小さな成功体験で理想と現実の差を縮める方法

自己不一致は、一気に埋めようとすると逆に苦しくなります。大切なのは小さな一歩を積み重ねることです。

- 「毎日30分運動しなきゃ」ではなく、「まずは5分歩こう」

- 「人前で堂々と話せるようになりたい」なら、「2人の前で意見を言うことから始める」

このように小さな成功体験を積むことで、理想と現実の差が少しずつ縮まり、自己一致に近づいていきます。

日常やビジネスで活かせる「自己不一致理論」

ロジャーズの自己不一致理論は、心理学の枠を超えて、人間関係・仕事・自己理解など幅広い場面に応用できます。理想と現実の差を「悪いもの」ととらえるのではなく、「成長のヒント」として使うことがポイントです。

人間関係での応用(承認欲求や誤解を減らす)

人との関係でストレスを感じる原因のひとつに、「相手にどう見られているか」という不安があります。

- 自分をよく見せようとする → 理想自己

- 実際に感じている本音を隠す → 現実自己とのズレ

このズレが大きいほど、会話がぎこちなくなり、誤解や不信感につながります。

👉 自己一致を意識して「本音を少しずつ、相手に配慮しながら表現する」だけでも、人間関係はスムーズになりやすいのです。

仕事やキャリアにおける自己一致のメリット

職場でも「理想の自分」と「現実の自分」のギャップに悩むことは少なくありません。

- 「もっと成果を出さなければならない(理想)」

- 「今の自分では足りない(現実)」

この思考が強いと、過剰なプレッシャーや燃え尽きにつながります。

一方で、自分の強みやできていることを認める自己一致を心がけると、モチベーションが持続しやすくなり、キャリア選択の軸もぶれにくくなります。

自己理解を深めるセルフチェックの方法

自己不一致を和らげるには、「今の自分を客観的に見ること」も有効です。簡単なセルフチェック方法を紹介します。

- 紙に「理想自己(こうなりたい)」と「現実自己(今の自分)」を書き出す

- それぞれを見比べて「どこに差があるか」を確認する

- 差が大きい部分は、「すぐ改善すべき」ではなく「長期的に育てるテーマ」ととらえる

この作業だけでも「なぜ不安なのか」が整理され、気持ちが軽くなります。

まとめ|自己不一致を理解することが心を軽くする

ロジャーズの自己不一致理論は、単に「理想と現実の差」を示すだけの概念ではありません。自分の不安や劣等感、自己否定の根本原因を理解し、心をラクにするヒントを与えてくれる理論です。ここでは最後に、記事の要点を整理します。

理想と現実の差を悪いものと決めつけない

理想自己と現実自己に差があるのは、人が成長しようとする証でもあります。差をゼロにする必要はなく、「この差があるから努力できているんだ」とポジティブにとらえる視点が大切です。

自分をそのまま受け入れることが成長の第一歩

ロジャーズは「自己受容こそが変化の出発点」だと説きました。完璧になってから自分を認めるのではなく、「不完全な今の自分」を受け入れることで、自然と前に進む力がわいてきます。

ロジャーズの名言から学ぶメッセージ

ロジャーズの代表的な言葉に、

「私が私であることを受け入れるとき、私は変わり始める」

というものがあります。

これは「ありのままの自分を認めること」が、自己不一致を和らげ、成長への扉を開くというメッセージです。